※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

仕事が面白いと感じるのは、どんなタイミングだろう。自分のアイデアが反映されたとき。また一緒に仕事をしようと声をかけてもらったとき。

きっと答えは人それぞれ。でも一つ共通しているのは、自分の「できる」が広がったときだと思います。

今回紹介するのも、少しずつ知識や経験を積み重ねて、自分の幅を広げるような仕事です。

株式会社エーワークスは、埼玉県にある小さな雑貨メーカー。オリジナル商品の開発やOEMの受注もしています。

今回募集するのは、総合職のスタッフ。

今回募集するのは、総合職のスタッフ。はじめは製造現場で経験を積み、どのような流れで商品がつくられているのかを知ったうえで、ゆくゆくは営業などに携わることもできるそうです。

川口元郷駅の改札を出て、高層マンションや新しいスーパーが並ぶ通りを歩く。駅前を抜けると、住宅街の合間に小さな工場がぽつぽつと現れはじめる。

10分ほど歩いて、その一角にエーワークスのオフィスを見つけた。

1階は倉庫と工場。2階はオフィスと打ち合わせスペースになっていて、あちこちに可愛らしい雑貨が並べられている。

1階は倉庫と工場。2階はオフィスと打ち合わせスペースになっていて、あちこちに可愛らしい雑貨が並べられている。「けっこう広いでしょう。小さなパーツから商品までいろいろあるんですよ」

そう話すのは代表の浅野さん。取材前から丁寧な連絡をもらっていたのが印象的だった。

「8年前に、実家の町工場から独立して立ち上げた会社です。始めたときは家内とパートさんの3人だったんですけど、今は社員7人、パートさん7人の14人になりました」

「8年前に、実家の町工場から独立して立ち上げた会社です。始めたときは家内とパートさんの3人だったんですけど、今は社員7人、パートさん7人の14人になりました」「それでも小さい会社なので、ぼくも現場に入りながら営業しています」

浅野さんのルーツは、ご実家である市内の小さなプラスチック成型工場。

学生のころから、機械いじりや営業、配達など家業を手伝っていて、大学を卒業後にそのまま入社した。

「玩具をメインにプラスチック成型全般の仕事をもらっていました。でも90年代になってバブルが崩壊して、さらに中国で商品をつくる得意先も増えてしまって。経営は一気に厳しくなりました」

これからどうしようかと考えあぐねていたとき、雑貨業界で働いていた友人からアドバイスを受けた。

「玩具より雑貨のほうが、未来があるんじゃないかって。試しに無地のペンケースを売ってみたら、すごく売れたんですよ」

これはいけるかもしれない。

そう思ったのも束の間、2年ほどでぱったり売れなくなってしまった。

「じゃあ次は何が売れるだろうって考えながら、つくって売って。プリクラを貼るキーホルダー、ミニ消しゴム…。ヒットしては売れなくなる。ずっと綱渡りでした」

そのなかに、小さなブロックのおもちゃがあった。

このブロックの在庫をどうにかできないかと通販カタログを眺めていたところ、ある商品を見つける。

「布カレンダーといって、月日を入れ替えればずっと使える商品を見つけて。これだ!とひらめいて、すぐにブロックでつくって“ブロックカレンダー”って名付けました」

展示会で披露したところ、複数の会社の目に留まり発売が決定。20〜30代の女性を中心に、たちまちヒットする。

展示会で披露したところ、複数の会社の目に留まり発売が決定。20〜30代の女性を中心に、たちまちヒットする。「苦し紛れにつくったのに、なんでこんなに売れるんだ?って(笑) ファンだという女性に聞いたら、プレゼントにちょうどいいって言うんです」

「ああそうか、100人全員に気に入ってもらえなくても、一人のファンが10人に広めてくれるのかって。ギフトにもなる雑貨というのが、うちのキーワードになりました」

カレンダーがヒットしたことで、エリック・カールやミッフィー、カナヘイなど、人気キャラクターのライセンスも取得できるように。

長く人気が続いている秘訣は、オリジナリティはもちろん、そのクオリティにもあるみたい。

「ブロックって、嵌合(かんごう)、つまりブロック同士のはまり具合が何よりも大切なんです。多くのブロックはストレートで平べったいんだけど、うちは丸くて、少しずれていてもちゃんとはまるんですよ」

「中国でコピー商品もつくられちゃったんだけど、嵌合がうまくいかなかったみたいで(笑) このブロックは50年以上の技術があるうちだからこそつくれるという自負があります」

「中国でコピー商品もつくられちゃったんだけど、嵌合がうまくいかなかったみたいで(笑) このブロックは50年以上の技術があるうちだからこそつくれるという自負があります」次第に、プラスチック工場という枠にとらわれずに仕事をしたいと思うようになった浅野さん。

そうして8年前に、ブロック製品を中心とした雑貨メーカーとして独立。クライアントのブランドで商品を生産するOEMの受注もスタートした。

「依頼してもらった以上、言われたものをつくるだけではいけない。相手に合わせて足したり引いたりできるのが本当の営業だと思うんです」

本当の営業。

「たとえばお客さんの予算では希望通りの商品がつくれないとします。そこで『無理です』と断るのと『ここのフィギュアをアクリルにして、印刷方法も変えたら価格を抑えられます』って提案ができるのとでは、印象がまったく違いますよね」

「結果的に受注できなくても努力は伝わるし、また声をかけてくれるかもしれない。相手に応えようという姿勢は、自分を次のステップに連れていってくれるんです」

ものづくりのプロとして、相手に最適な提案をする。

ものづくりのプロとして、相手に最適な提案をする。そのために必要なのはものづくりの現場を知ることだと、浅野さんは何度も繰り返す。

「パーツは一つあたりいくらで、ケースは何cmで、袋詰めは1時間あたり何個できるのか。実際に手を動かして、単価や人件費が分かってはじめてスタート地点に立てるんです」

そのため今回募集する人も、まずは現場でその感覚を掴んでほしい。

その後、営業や生産など、本人の希望や適性によって配属を決めたいそう。

「現場を知って提案の足し引きができるようになれば、人に応えられる。今は、つくれば売れる時代ではありません。雑貨なんて特にそうです。『これでは売れないですよ』と伝えて代案を提案できるのが、営業って仕事なんじゃないかな」

「そんな姿勢さえあれば、売り上げにも信頼にもつながっていくと思うんです」

すべての基本はものづくりの現場にある。この会社には、そんな姿勢があると思う。

「もし世の中から雑貨がなくなっても、すごく困ることはないと思うんです。でも、雑貨のある生活ってやっぱり楽しいじゃないですか」

「企画だけでもものは売れないし、ものだけつくれても売れない。全員で協力して『これと出会えてよかったな』って商品をつくりたいなと思っています」

続いて話を聞いたのは製造部の部長、植木さん。

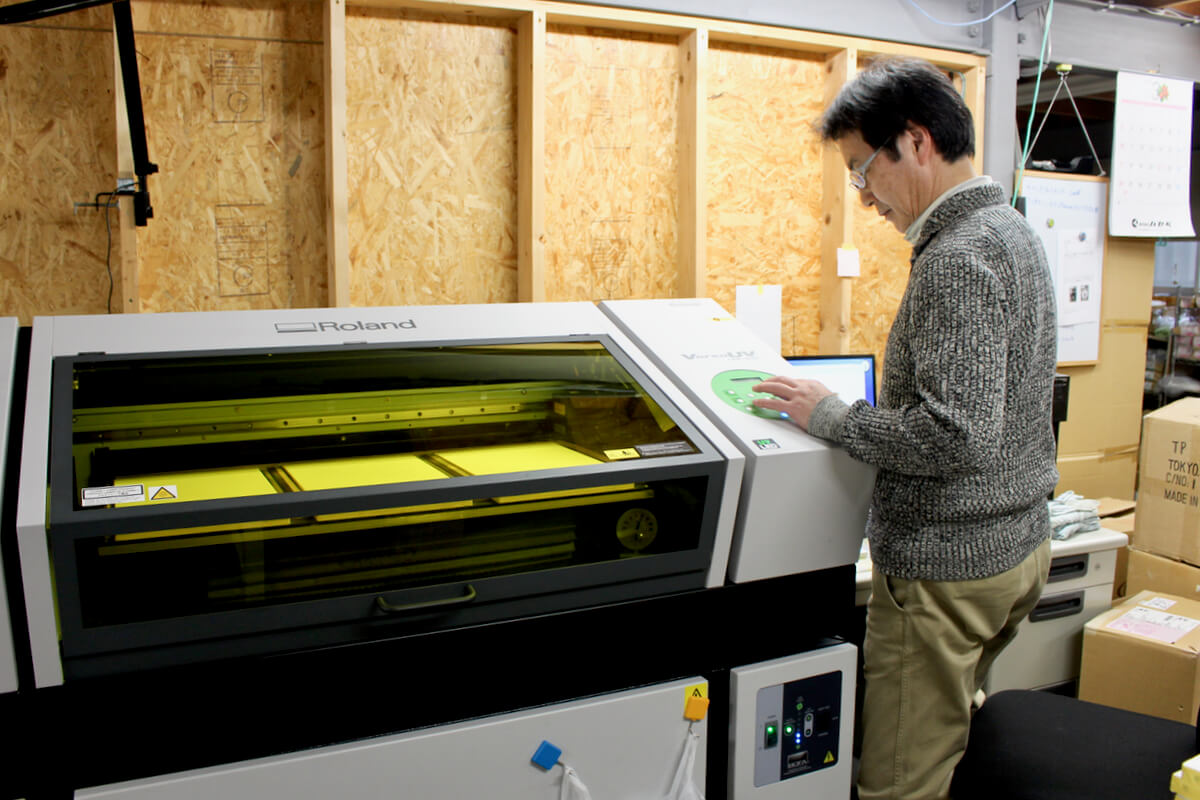

「長く印刷に関わる仕事をしていて、ここには印刷オペレーターとして入りました。おもちゃは子どものころよく遊んでいたし、ここなら入っていけるかもしれないと思って」

「長く印刷に関わる仕事をしていて、ここには印刷オペレーターとして入りました。おもちゃは子どものころよく遊んでいたし、ここなら入っていけるかもしれないと思って」実際に入社して、どうでしたか?

「うーん、正直楽しくはなかったです(笑) 印刷の仕事だけじゃなくて、商品の袋詰めや、値札シールの貼り付けなんかもやりましたから」

「好きなものを全然印刷できないじゃないか、つまらない!って。でもそれで終わるのはつまらないよな、とも感じて。いろんな仕事を手伝うようにしたら、ちょっとずつ面白くなっていきましたね」

今では資材の手配や商品の発送など、生産管理の面からものづくりの現場を支えるように。

新しく入る人も、まずは植木さんたちと一緒に働くことになる。

「最初はパートさんと一緒に、商品にシールやチェーンをつけたり、出来上がったものを袋に詰めたりする内職から。製造現場に入ることで、この作業を進めるのにどれくらいの時間やお金がかかるかという見積もりを立てられるようになるはずです」

「そして大きな仕事は、材料の手配ですね」

「そして大きな仕事は、材料の手配ですね」営業スタッフが作成した積算書をもとに、いつまでにどの資材を用意するかを決めて準備するのが手配の仕事。

ブロック一つ欠けても、商品は完成しない。ふだんから社内の在庫を確認して、なくなる前に頼んでおくのは大前提。

もし不足しそうだったら、生産元の工場に電話をかける。

「工場は忙しくて、電話じゃないと気づいてもらえないんです。『いつまでにこの資材がほしいんですが、できますか?できませんか?』と、明確な答えをもらえるまで電話をかけ続けます」

「準備できないと言われたら、ほかの工場に電話をかけて。だから、少しでも早く手配するに限るんです」

資材が揃えば、商品本体とパッケージの印刷手配が始まる。

資材が揃えば、商品本体とパッケージの印刷手配が始まる。「インクの不足はないか、スケジュールは問題ないか。あそこの在庫は、ここへの連絡は?って、常に想像力を働かせて。明日でいいや、と後回しにするとその後の工程に一気にしわ寄せがきてしまいます」

「自分が残業したり、直接届けに行ったりするぶんにはしょうがないですけど、お客さんに迷惑をかけるようなことだけはダメですからね」

資材の手配から、各工場への連絡、商品の組み立てにパッケージ詰め。

資材の手配から、各工場への連絡、商品の組み立てにパッケージ詰め。出来上がった商品はかわいらしいものだけれど、その裏には地道な仕事の積み重ねがあるんですね。

「そうですね。ただ一つ伝えたいのは、新しく入る人に生産をしてほしいと思っているのは、自分が扱う商品の成り立ちを知ってほしいからなんですよ」

「正直、最初は楽しいとは言い切れないと思います。でもどんなに些細なことでも、昨日よりできることが増えると面白いんです。どうせ働くならそんなふうに仕事をしたほうがいいですよね」

最後にお話を聞いたのは、デザイナーの澤田さん。

1年前に入社したばかりの方で、気さくに話しかけてくれる。

前任のデザイナーと入れ替わりで入社した澤田さんは、仕事の進め方を自分でつくりあげていったそう。

前任のデザイナーと入れ替わりで入社した澤田さんは、仕事の進め方を自分でつくりあげていったそう。「最初はわからないことだらけでした。営業でも製造でも、知っていそうなスタッフを捕まえて、取引先の方にもメールで尋ねて。昔の在庫を引っ張り出して仕様を確認したこともありましたね」

「肩書きはデザイナーですけど、完成したデザインのやりとりや書類の手配、事務作業も多くて。一人あたりの仕事の幅が広いので、大変だなって思いました」

今回募集する人も、製造部に主軸を置きながら営業部の仕事を手伝うこともある。

澤田さんのように、わからないことは自分から積極的に聞いていくのがいいと思う。

「いろんな人にどんどん聞いてください。聞かれて怒る人は全然いないし、何回でも聞いてくれて大丈夫なので。そこは安心してほしいです」

どんな人が向いているか尋ねると、「さっぱりした人」とのこと。

どんな人が向いているか尋ねると、「さっぱりした人」とのこと。「ものづくりの途中で仕様や発売日が変更になることもよくあって。ここは私がシールを貼れば大丈夫だから自分でやろう!紙はパートさんにお願いしちゃおう!とか。割り切りは大切だと思います」

「それに社長の浅野さんはすごいアイデアマンで。ときには『これじゃダメですよ!』って反対することもあるけれど、予算をかけすぎないようになんとかうまく納めてデザインしています(笑)」

そう聞くと忙しそうだけれど、展示会直後の注文ラッシュの時期をのぞけば、残業は稀だそう。

製造部のみならず、この会社の皆さんは先回りの得意な人が多いみたい。

「わたしも常に先のことを考えるようになって、もう5月の展示会の準備を終えちゃいました(笑)」

「たぶん想像以上に地道だけど、慣れたら楽しさがわかる仕事だと思います」

現場を知っているから、自分にできることがわかる。できることがわかれば、人に応えられる。

現場を知っているから、自分にできることがわかる。できることがわかれば、人に応えられる。そんな小さな積み重ねが、仕事を面白くしていくのかもしれません。

(2019/03/07 取材 遠藤真利奈)