※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

学生のころ、寮に住んでいた時期がありました。

寮母さんがいて、食事をつくってくれたり、共用部の掃除をしてくれたり。

ときには、食事をおろそかにして叱られたこともありました。当時は食べるかどうかは人の勝手では、なんて生意気なことを思っていたけれど、今になって振り返ると、寮生のことを気にかけてくれていたんだと気づきます。

寮母さん、とまではいきませんが、今回は高校生に伴走しながら、ともに寮をつくっていく人の募集です。

山形・小国町(おぐにまち)。

人口6800人ほどのこのまちにあるのが、小国高校。近年は少子化の波にさらされて、統廃合の危機を迎えていました。

そこで高校と町行政が協働し、高校魅力化プロジェクトがスタート。小国高校独自のカリキュラムづくりや、地域外から学生を招くための寮の設置など、さまざまな取り組みが動き出しています。

今回募集するのは、その寮で他地域からの留学生を見守り、ときには悩みを聞いたり、相談に乗ったりする人。

始まってまだ2年ほど。地域外からの留学生も1、2年生の数人しかいません。そのなかで、どんな土壌をつくって学生を迎え、送り出していくか。

子どもたちと本気で向き合っていく仕事だと思います。

東京から新幹線で2時間ほど、米沢駅に到着する。

レンタカーを借りて、西に向かって走ること1時間。山あいに現れるのが小国町だ。

この日は3月の下旬。

道路はきれいに除雪されているけれど、路肩や空き地には雪の塊が積まれている。冬は相当雪が降る地域なんだろうな。

まず向かったのは、おぐに開発総合センター。温泉も併設されている町営施設で、平日の午前中でも桶とタオルを抱えた人が中に入っていく。

迎えてくれたのは、ここを拠点に働く役場職員の高橋さん。

高橋さんは高校魅力化推進室に所属していて、魅力化に関する事業を一手に担っている。

「うちは簡単には選ばれない地域で。雪はかなり積もるし、人口は多いわけじゃない。少子高齢化も着実に進んでいるのが現状です」

まちの課題が顕著に現れたのが、小国高校の生徒数減少。ここ数年は統廃合の話が出てくるまでになっていた。

そこで2019年から着手したのが、高校魅力化プロジェクト。

地域の特性を活かした独自のカリキュラムをつくることで高校の魅力を高め、地元の子どもたちだけでなく、他地域の子どもたちも積極的に迎え入れる、というもの。

小国高校でも新しいカリキュラムがつくられ、1年生では地域のことを知る授業やフィールドワークを、2年生で生徒それぞれの興味関心やまちの課題を深掘り。そして3年生で、まちに対して新しい提案をする、という内容になっている。

地域を深く知ることで、卒業後も地元のことを好きでいてもらえるように。そしてほかの地域からも、面白い取り組みをしている学校があると思ってもらえるように。

そして、地域外からの国内留学生を受け入れるためにつくったのが、学生寮。

「小国高校では、1年間と3年間、二つの留学制度を用意していて」

「令和5年は1年間だけの子が3人、3年間の子が10人で、男女合わせて13人います」

小国高校は国際教育にも力を入れており、アメリカへの短期留学制度もあるそう。学生数が多い高校よりも留学に行けるチャンスが大きいため、それを目標にしている生徒もいる。

留学生も来て、魅力化プロジェクトが回りはじめている一方、課題として浮かんできたのが、留学生用の寮の運営。

いま寮には、食事をつくってくれる人と、ハウスマスターと呼ばれる人がかかわっている。

ハウスマスターは、主に小国町の地域の人がパートで入っていて、18時半から翌朝8時まで。いわゆる寮母さんというよりは、夜間の緊急時に備える人、というイメージだ。

そのため、じっくり生徒と話したり、悩みや相談に乗ったりする時間は生まれにくく、また日によってシフトに入る人が異なるため、生徒の様子を継続的に見ることがむずかしい。

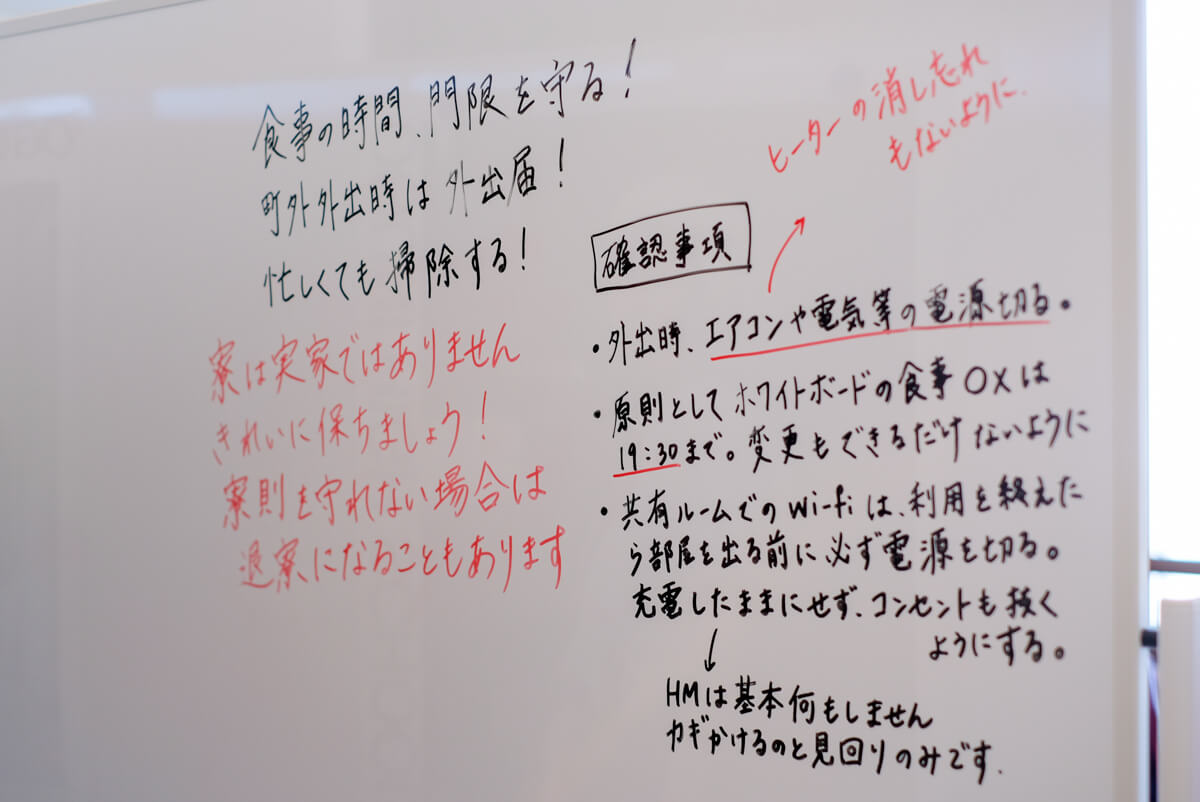

「人が頻繁に入れ替わるので、挨拶とか掃除とか、寮のルールとか。人によって注意するところが違うのも課題の一つで」

「そこで、ハウスマスターは夜の緊急対応をメインにしようと。生活指導や、相談事を聞くための役割は専任でつくろうと考えたのが、今回募集するアシスタントなんです」

アシスタントは7時半からの勤務になるので、ハウスマスターからの引き継ぎを受け、生徒が登校するまで見守ることができる。

そのあとは休みの時間を挟んで、夕方以降帰宅した生徒と時間をともにする。そしてハウスマスターに引き継いで終了、という感じ。

何年も続いている寮だったら、寮のルールや文化が醸成されていて、上級生が下級生の面倒を見る、ということが生まれやすい。

今はまだ、そういった文化がない環境であるため、生徒としては何を見本に生活すればいいかわからないことがある。

「アシスタントの人には、生活指導とかに加えて、寮で暮らすうえでの文化も生徒と一緒につくっていってほしいと思っていて」

「あとは多感な時期なので、大小いろんな相談ごととか悩みがあると思うんです。それにもちゃんと耳を傾けて、聞いてあげられる人であってほしいなと思います」

アシスタントは、今年度から新しくつくられる役割。女子寮の担当はもう決まっているため、今回募集する人は男子寮を担当することになる。

ハウスマスターとして働いている人に話を聞くために、おぐに開発総合センターから車で5分ほどの場所にある寮へ。

ここは昨年度まで女子寮として使われていて、今年度から男子寮になるそう。

中で迎えてくれたのが、小池さん。

小国町出身の方で、実家がお寺。お坊さんをしながらハウスマスターの仕事に携わっている。

「お坊さんとしてのお勤めも、昼間で終わることがほとんどなので、夜に働くのはちょうどよくて。月に5回くらい入っていますね」

限られた時間ではあるものの、なるべく留学生とコミュニケーションをとるように心がけているという。

実際に接してみてどうですか?

「正直、年下と接するのは得意じゃないタイプで。いま46歳なんですけど、それこそ高校生とか10代じゃないですか。30歳近く離れてる」

「そんな子たちと話すって、正直ついていけるのかなっていうのは、不安でした。それでもよかったのは、俺は聞きたい人、だったからなんですよね」

聞きたい人?

「話を聞きたい人、ですね。聞き役というか、とにかく人の話を聞きたい。いま高校生ってどんなこと流行っているのかとか、内容はどんなことでもよくて」

「話してくれないならそれでいいんですけど(笑)。若い子の話を聞くのは面白いなって思います。暮らしのことについては、ルールを読んでくれ、って言うだけですね。望んでここに来ているんだから、当たり前のことはちゃんとやりなよって、それだけ」

人の話を聞く。その内容がどんなものであるかは関係なく、まずは聞いて受け止める。

多感な時期を過ごす子たちとコミュニケーションをとるうえでは、とても大切なことなのかもしれない。

聞くことを大事にしているのが、なんとなくお坊さんっぽいような気がしました。

「それはそうかもしれないです。活かせそうな経験は活かしたほうがいい。あとは上から目線で話すんじゃなく、同じ目線で対等に会話をするっていうことですかね」

「たとえば、食べ物を残しちゃいけないとか。自分も正直好き嫌いあったけど、昔バランスよく食べなかったから、いま病院にかかって薬を飲まないといけなくなっている。それってもったいなくない?って問いかけるんです」

なるほど… 感覚的な話じゃなくて、現実的な事実で納得してもらうというか。

「『もったいない』とか『食べ物のありがたさ』とか。抽象的なことって響かないじゃないですか」

「それよりも、自分の経験から言えることを素直に伝えるほうが、子どもたちに伝わるのかなと思います」

小池さんは引き続きハウスマスターとしてかかわるそうなので、アシスタントとして来る人とも接点はあると思う。

「あまり力まずに物事を捉える人がいいのかなと。真面目すぎるよりは、本気さがあるっていうか。そういう人が好きですね。とにかく向き合ってくれる人」

「押さえつけようと思っても、上手くいくわけないですから。一緒に楽しいことやろうよとか、探そうよ、みたいな。そんなスタンスで接するのがいいんじゃないかな」

冬にスキーをしたいという留学生の希望を聞いて、スキー場に連れて行ったり、寮の目の前の広場で雪遊びをしたり。取材の合間には、高橋さんに子どもたちと花火ができる場所の相談をしていた。

親や先生でも、そして友だちでもない関係性のなかで、楽しいことにもそうでないことにも、一緒に寄り添う。小池さんのそんな姿勢は、アシスタントにとっても参考になると思う。

留学生と同様に、新しく来る人も移住者となるはず。新しい土地での暮らしは、やはり不安をともなうもの。

そこで高橋さんが紹介してくれたのが、「つむぐ」という団体を運営している舟山さん。

つむぐは移住者を中心としたコミュニティで、地元の人が半分、移住者が半分の計70名ほどが参加している。

「移住者コミュニティなんですけど、あくまでも移住者が地域に馴染みやすくするためのコミュニティだと考えていて」

「アシスタントとして来る方も、つむぐとかで知り合いを増やしてもらうのもいいし、そこに留学生たちも連れてきてもらったら、いろんな生き方をしている大人がいるっていう、一番の社会勉強になるんじゃないかなと思うんです」

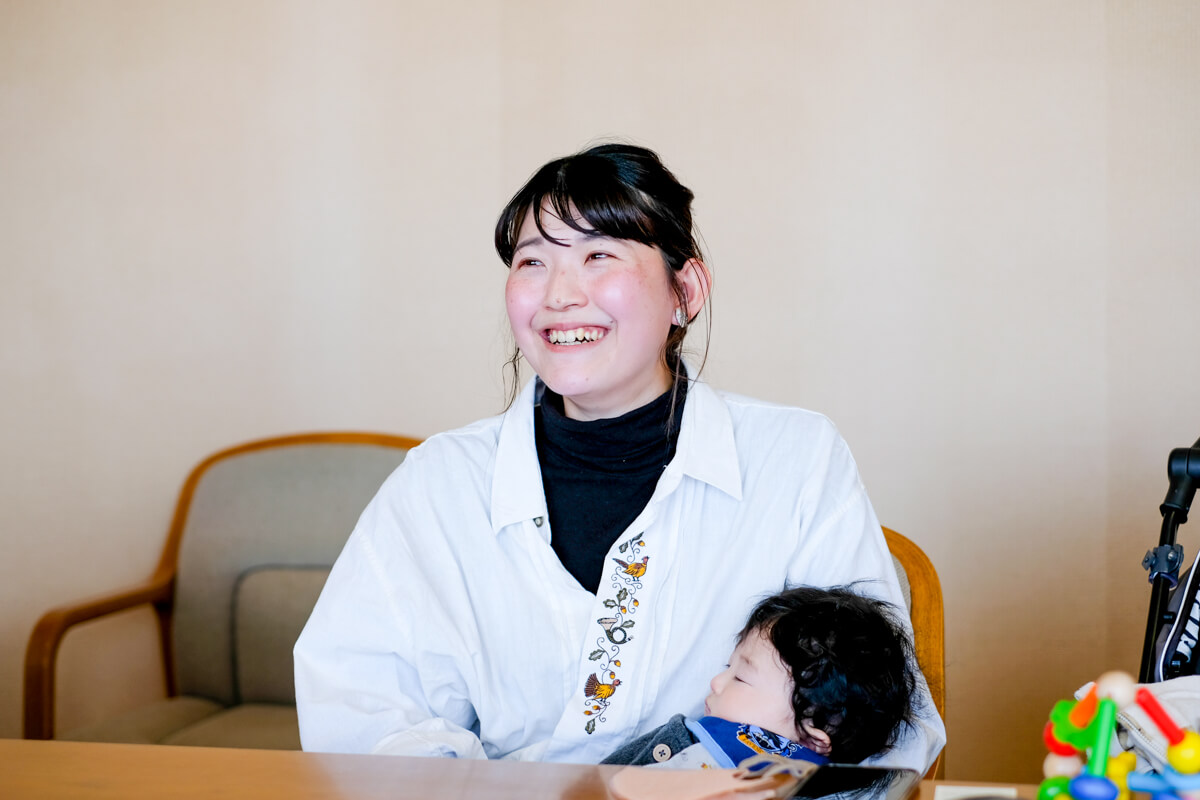

舟山さん自身も移住者のひとり。

結婚を機に小国町にやって来て、まちが開催した移住者女子会という企画を発端に、参加者同士が集まってつむぐを設立した。

「移住して来た人って、だいたい悩んでいることが似ていたりするんですよね。それを共有もできるし、それぞれがやってみたいことで仲間を集めてイベントにしたり、たくさんのメンバーで芋煮会をしたり。活動が広がっているなと感じています」

最近だと、小国高校の生徒と一緒にイベントを企画することもあるそう。アシスタントも留学生も、地域に馴染むきっかけとして参加してみるといいかもしれない。

「つむぐを通して友だちができることが、一番の目的で。なので固すぎず、ゆるく気軽に参加してもらえる場にしたいと考えています。やっぱり知り合いができるのは、うれしいし楽しいですよ」

最後に、小国町に移住したいと思う人に対して、どんなことを伝えたいでしょう。

「なんですかね… 都会は都会でいいけれど、小国町での暮らしも楽しいですよっていうことかな」

「留学生を預かるお仕事はもちろん大変でしょうけど、暮らしも大事だと思うので。つむぐをうまく使っていただいて、小国町での暮らしを楽しんでもらいたいなと思います」

まちと学校にとっての新しい取り組みに、アシスタントという新しい役割。

迷うこともあるかもしれないけれど、まずは素直な気持ちで目の前の生徒と向き合うことが必要だと感じました。その先にどんな化学反応が生まれるのか、今から楽しみです。

(2023/3/28 取材 稲本琢仙)