※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

日本の食卓には欠かせないお箸。

諸説ありますが、漢字で竹かんむりを用いるのは、古来の箸が竹でつくられていたからだと言われています。

熊本県南関町(なんかんまち)で、60年間。日本の食文化のルーツとも言える竹のお箸だけをつくってきたのが、株式会社ヤマチクです。

もともとはOEMが100%の会社でしたが、2019年に自社ブランドを立ち上げると、すぐに海外のデザイン賞を受賞。その後もユニークなお箸を次々発表し、全国のクラフトイベントやポップアップにも積極的に出店して、広く知られるようになりました。

そんなヤマチクのファクトリーショップが、今年の11月にオープンします。今回はここで一緒に働く人の募集です。

お店の名前は、「拝啓」。

その名前にはどんな意味が込められているのか。想像しながら読んでみてください。

福岡から九州縦貫自動車道に乗り、八女や大牟田を過ぎて南へ。

ナビの「熊本県に入りました」という音声からまもなく、「南関」の文字が目に入る。そうか、県境のまちなんだ。

インターチェンジの出口から5分ほど。ヤマチクの第二工場を訪ねると、専務取締役の山﨑彰悟さんが迎えてくれた。

ヤマチクの箸は、ここから車で1〜2分ほど行った先にある本社工場で加工。第二工場での塗装・検品・梱包を経て、全国に流通している。

今いるこの場所は、第二工場に隣接したファクトリーショップの予定地だ。

「ヤマチクは祖父が創業して、今年で60年になります。そのあいだ、ずっと竹の箸だけをつくり続けてきました」

竹は、「切り子(きりこ)」と呼ばれる職人さんが、福岡や熊本の山奥から伐り出した純国産のものだけを使用。

軽くてしなやかで柔軟性があるため、箸先を細く加工しやすいのも特徴なんだとか。

そんな特性を生かして、ヤマチクでは多彩なお箸をつくってきた。

持ち手のデコボコが指にフィットする「きずな箸」。ポテトチップス用のお箸や、納豆をかき混ぜるためのお箸なんかもある。

成長の早い竹は、持続可能性の面からもすぐれた材料。

端材も燃料にしたり、小物をつくるワークショップの材料になったり。すべて余すことなく使うことができる。

そんな優れものの竹の箸だけど、現代ではあまり使われず、プラスチック製や木製のもの、間伐材を使った割り箸などが主流になっている。

これって、なぜなのでしょう?

「つくるのが大変なんです。商品になって出荷されるまで、少なくとも30の工程があって」

竹を割って棒状に加工するまでで、すでに6工程。乾燥させ、削り、毛羽立ちや角をとり、コーティングや漆を塗り重ね… と続く。

たしかに、とにかく手間がかかる。ただそれは、裏を返せば簡単に真似できない価値があるということ。

山﨑さんは、10年前に家業に戻ったとき、その価値が社内外ともに伝わっていないことをもどかしく感じたという。

「当時は100%OEMだったんですよ。ものづくりは楽しいけど、どれだけつくっても、自分たちの名前は表に出ない。一方でなかの人は、この技術が当たり前のものだと思っている。もったいないなっていうのが正直な気持ちでした」

この状況をどうにか打開できないか。

試行錯誤するなかで出会ったのが、ブランディングの考え方だった。

「可能性をこじ開けるひとつのきっかけになると思ったんです。いろんな事例を見ながら、このプロダクトは誰が絡んでるのかなって調べて、そのデザイナーさんのポートフォリオを見て… とか。めちゃめちゃやってました」

独学でブランディングを学びつつ、中川政七商店のOEMを通じて「子供箸」や「祝い箸」のデザインとコンセプトが採用されたり、衣食住の“最適な”逸品だけを扱うTHE株式会社とともに「THE箸」をつくったり。

実地の経験も積んで手応えを掴んだ山﨑さんは、2019年に自社ブランドを設立。

その第一弾となるお箸「okaeri」は、PentawardsやニューヨークADCといった海外のデザインアワードを受賞するなど、高評価を得た。

さらに2020年には、第二工場の倉庫スペースを使い、「大日本工芸市」を開催。

全国のつくり手12社が出店し、3日間でのべ2000人のお客さんが訪れたそう。

「社員は最初、ポカンとしていました。こんなとこに人来ますかね? こんな高いもの、南関町じゃ売れないですよって」

「けどやってみたら、行列もできて、ものもバンバン売れるんです」

それまでは、外と関わる機会がほとんどなかったヤマチクのスタッフ。お客さんの生の声や、同じつくり手との交流を通じて、自分たちのつくる箸がどのような評価を受けているのかを知る、いいきっかけとなった。

アイデアを次々と行動に移して、実績を積み重ねてきた山﨑さん。一緒に働いたら、きっとたくさんの刺激を受けると思う。

そんな山﨑さんが今、力を注いでいるのが、11月にオープンを予定しているファクトリーショップ「拝啓」。

ここでも、箸の販売以外にもさまざまなことを考えているみたい。

「入って右手にはカウンターを設けて、お箸を使って食べる軽食を出します。つまんだり、ほぐしたり、口に運んだり。実際に使ってみてよさがわかるものだと思うので」

奥の壁には有孔ボードをはり、箸をズラーっと並べる。太宰府にあるシリコンメーカーに相談しながら、よりよい展示方法を考えているところだという。

また、お店の中央には可動式の什器を置き、さまざまなつくり手を招いた企画展もひらいていきたい。

ところで、お店の名前はなぜ「拝啓」にしたのだろう?

「ポップアップの販売をしながら気づいたんですけど、自分のお箸だけを買う人って少ないんですよ。家族の分も買うとか、誰かへの贈りものとして選ばれる方が多くて」

「大事な人を思い描きながら、手紙をしたためるような。ゆったりと買いものする時間を担保できる空間にしたいなと思っているんです」

今回募集する人には、そんなお店の運営全般を担ってほしい。早めに採用が決まれば、メニュー開発や、取り扱い商品の選定、オペレーションの構築など、お店の土台づくりから関わることもできる。

「ショップで働いてみたくてとか、接客が好きで、っていうのはもちろんいいんだけど、“箸”そのものへの関心がより大事だと思います。“何を”伝えるのか。ものづくりの会社がやるお店だから、そこは切り離してほしくないですね」

箸のつくり方やむずかしさを知るためにも、オープン前は製造現場にも入ってほしいとのこと。

また、ポップアップや展示会などで接客にも関わって、ヤマチクの箸をつくり、伝えるまでの一貫した経験を積んでもらいたい。

「これはショップに限らずですが、わたしのお店、わたしの会社って言ってほしいんですよ。『今度の企画展、絶対この商品を紹介したいです』とか、『この人を呼びたいです』っていうように、オーナーシップを持って関わってほしくて」

そのための仕組みのひとつが、2020年から毎年開催している社内向けのデザインコンペ。

外部の審査員を招き、採用されたアイデアには賞金が出るほか、実際に商品化もしている。

過去3回のデザインコンペで生まれ、その後ヒットした商品も多い。

「自分で提案すると一生懸命がんばるし、人にお客さんがついてくるんですよね。あなたの勧めてくれるものがいい、って。そういう人が増えると、ぼくはいいお店だなって思う。自分の想いや好みをどんどん乗せていってもらいたいです」

検品と梱包の現場で働いているスタッフの竹崎さんは、2021年の第2回コンペをきっかけに立ち上がった「しあわせの箸渡し」プロジェクトについて話してくれた。

「南関町役場で婚姻届や出生届を出された方に向けて、お祝いのお箸を無料で贈呈するという内容です。入社したときから、これをぜひやりたいと思っていたんですよ」

以前は医療事務の仕事をしていた竹崎さん。

結婚する際、旦那さんのつながりで、知人からお祝いの品をいただいたそう。

それが、ヤマチクの箸との出会いだった。

「箱をあけた瞬間、すごかったんですよ。一言でいうと、輝いていたんです」

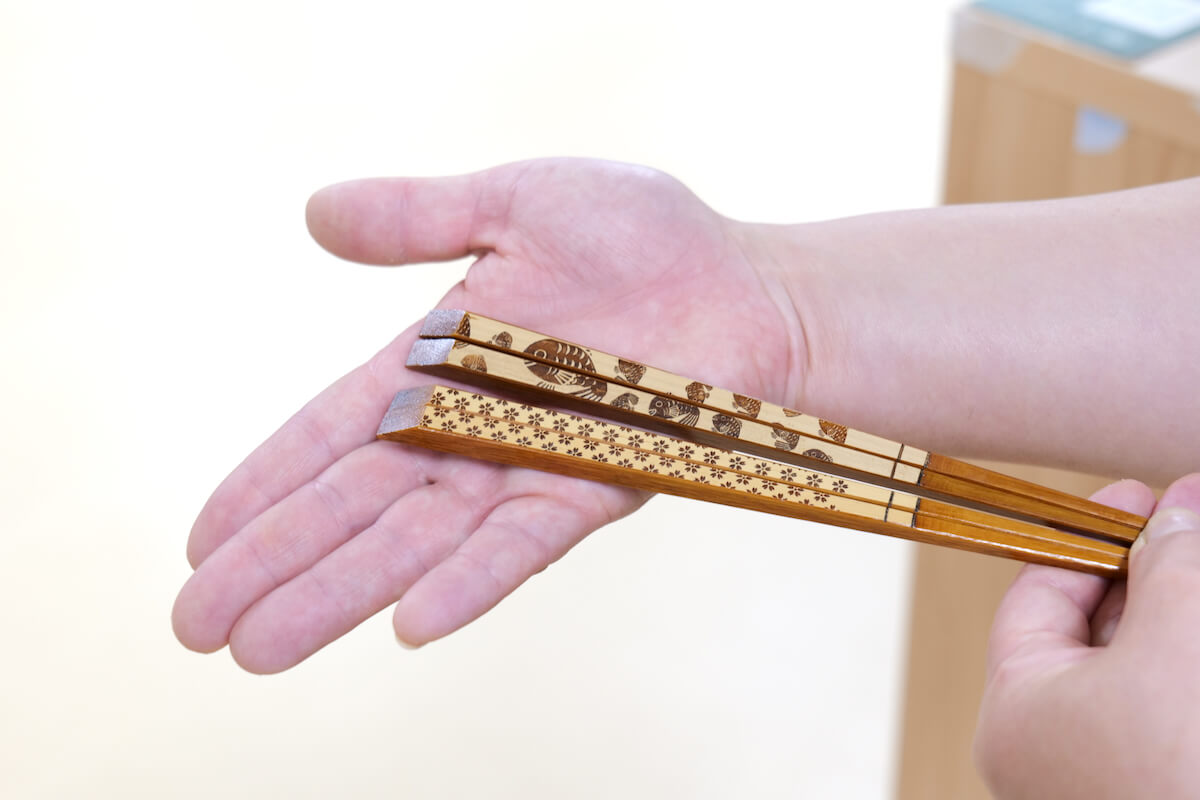

竹崎さんがもらったのは、うるし白竹彫刻箸。鯛の絵柄が刻まれていて、2本揃えるとぴたりと重なる、美しい佇まいのお箸だ。

その後、妊娠・出産を経て、あらためて仕事について考えるように。

食卓でご飯を食べているなかで、ふとヤマチクのことを思い出し、求人に応募。当時、2人目のお子さんがお腹にいたこともあってダメもとでエントリーしたところ、無事採用されて今に至るという。

そんな経緯もあり、「しあわせの箸渡し」プロジェクトには強い思い入れがあった。すでに10組以上の方が利用してくれているそう。

「ヤマチクのお箸をもっと広めたい。全国には、山﨑がポップアップなどで広めてくれているので、熊本県内でより多くの人に使っていただきたいですね」

現在は3人のお子さんを育てながら、検品と梱包を主に担当している竹崎さん。こんな話も聞かせてくれた。

「ヤマチクのお箸以外の魅力をお伝えするとしたら、お互いさまの精神があるんです。たとえば、子どもが風邪を引いて突発的にお休みするときも、『無理せんでいいけん、よくなるまでちゃんと休みなっせ』って。周りの仲間がすごく声かけしてくれるんですね」

また、まちとしてもさまざまな支援制度があり、子育てはしやすいという。

竹崎さんのほかにも、産休・育休を経て長く働いている人も多い。仕事だけでなく、自分のペースも大事にしながら働きやすい環境だと思う。

最後に話を聞いた古賀さんは、南関町出身。

高校卒業後すぐにヤマチクへ入社し、今はお箸に色をつける「ディッピング」という工程を担当している。

「小中学校の給食のお箸がヤマチクだったんです。中学卒業前には、『難関突破箸』っていう、願掛けがしてあるお箸を受験生に贈っていて。製造系の仕事につきたかったので、ヤマチクめっちゃいいじゃん! と思って入社しました」

地元を離れたい、と思うことはなかったですか?

「そういう気持ちはとくになかったですね。まちに貢献したい、じゃないけど、力になりたいなって」

入社して4年になる古賀さん。

昨年は、デザインコンペで発表した「藍の箸」が受賞。久留米絣の織元の坂田織物とコラボして、ワークショップを実施した。

「藍の液体のなかにじゃばじゃばってお箸を入れて、自分の好きな濃さに染めるんです。シミ不良のお箸がもったいないなと思って提案したら、自分でもびっくりするような結果が出ました(笑)」

「発言や提案はしやすい会社だと思います。南関町自体、人もあったかくて。ここは親子で働いている人もいるし、自分もじつは姉妹で働いています。今回の募集がショップっていうこともあるし、おしゃべりが好きな人とか、明るい人が来てくれたらいいですね」

「拝啓」は、手紙の書き出しの言葉。

「そのあとを綴るのは、そこで働く人であり、お客さまなんです」と、山﨑さんは言います。

ちょっと抽象的ですが、みなさんの話を聞いていて、「やさしい人に来てほしいな」と思いました。

(2023/4/27 取材 中川晃輔)