※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

記録的な猛暑や豪雨。ここ数年、地球温暖化の影響を身近に感じるようになった気がします。けど、地球規模の問題に対して、自分ひとりに何ができるのだろうと思ってしまうことも。

「たしかに、ひとりだけでは無力感を抱いてしまうかもしれません。でも、市民一人ひとりが少しずつ努力すれば、だんだんと輪が広がっていって、地域や社会全体が変わっていく」

「問題が大きすぎるから自分は何もしない、じゃなくて、自分にできることからはじめるのが大切なんだと思います」

そう話すのは、NPO法人中部リサイクル運動市民の会(以下、中部リサイクル)の庄司さん。

「できることから、はじめてみる」

「できることから、はじめてみる」そんな合言葉のもと、中部リサイクルは市民と協働で草の根の環境活動を続けてきました。

環境問題やリサイクルへの意識が社会に浸透してきた今、今度はリユースを軸に新たな展開を模索しています。

今回募集するのは、その新しい展開のきっかけをつくっていく事務局スタッフ。

とは言っても、はじめから大きなことに挑戦してもらいたいとは考えていないそう。環境問題へ取り組む姿勢と同様に、市民の人たちと一緒にできることからはじめてくれる人を求めています。

名古屋駅から電車に乗って20分ほどで名鉄・桜駅へ。

この日は、駅近くにある「エコロジーセンターRe☆創庫(りそうこ)さくら」を訪ねた。

Re☆創庫は中部リサイクルが運営するチャリティーショップ。

Re☆創庫は中部リサイクルが運営するチャリティーショップ。リサイクルショップとは異なり、不用品は買取ではなく寄付によって受け取り、お店で販売して得た利益を非営利活動の資金や社会貢献に活用している。欧米では広く普及しており、発祥地イギリスには10,000店以上のチャリティーショップがある。

中部リサイクルはRe☆創庫4店舗の運営をはじめ、約40箇所のリユース&リサイクルステーションの運営、環境教育、途上国に向けた廃棄物管理の研修、企業とのパートナーシップによる植樹活動など、多様な環境運動をボランティアで集まった市民たちと共に取り組んでいる。

そんな中部リサイクルが発足したのは1980年のこと。まだ「リサイクル」という言葉が一般に知られていなく、ゴミの分別も可燃と不燃、粗大ごみ程度しかなかった時代だった。

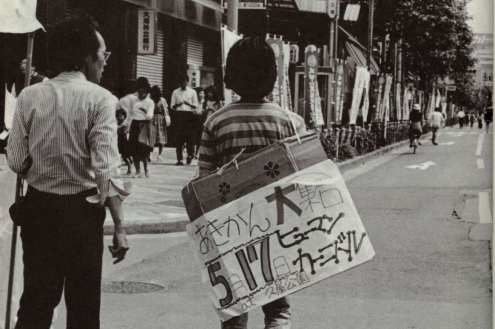

そんな中部リサイクルが発足したのは1980年のこと。まだ「リサイクル」という言葉が一般に知られていなく、ゴミの分別も可燃と不燃、粗大ごみ程度しかなかった時代だった。大量生産・大量消費社会のありように疑問を抱いていた当時20代の若者たちが立ち上がり、空き缶を集めるイベント『あきかん大集合 ヒューマンカーニバル』を開催したのが発端だった。

このイベントはコンサートやフリーマーケットを組み合わせたことで、ゴミ問題に無関心だった多くの若者から注目されたという。

このイベントはコンサートやフリーマーケットを組み合わせたことで、ゴミ問題に無関心だった多くの若者から注目されたという。さらに一過性で終わらぬようにと、不用品データバンクを開設したり、リサイクルに関する月刊紙を創刊したり。

今でこそ「NPOは自力で稼ぐべきだ」と言われているが、中部リサイクルは当時から活動によって収益が出る仕組みを考え、ボランティアを有償で募り、“食える市民運動”を掲げて寄付や助成金のみに頼らない健全な事業展開をしてきた。現在の年間収入は1億円を超えるほどだという。

かなり先進的に取り組んできた団体なのだと思う。

「自給野菜セットの共同購入をはじめたのは1985年から。その後も無蛍光・無漂白肌着の販売とか、新聞古紙100%再生紙の共同開発とか。あとから社会が付いてきたというか、のちに一般化していったような活動をずっとしてきているような気がしますね」

そう話すのは、代表理事の永田秀和さん。

永田さんは2007年から初代にかわって代表を務めている。

永田さんは2007年から初代にかわって代表を務めている。2000年に新卒で中部リサイクルに参画。その前年といえば、名古屋市で『ごみの非常事態宣言』が出された年だった。

「ゴミ問題が一般化してきて、リサイクルなどの必要性が社会的に認められはじめた時期でした。そのころに比べて今はリサイクルとリユースに関する事業の規模が大きくなったりしていますけど、やってることは変わらない気がするんです。ずっと同じことを大事にしている感じがあって」

同じこと。

「中部リサイクルは“現場”なんですよね。どんな活動でも市民ボランティアのみなさんと一緒だし、日々市民の方々と接する。中部リサイクルがここまでやってこれたのも、市民の方々がいるからなんです」

中部リサイクルの活動は市民の声から生まれ、市民と共に協議して形にしてきたものが多々ある。

中部リサイクルの活動は市民の声から生まれ、市民と共に協議して形にしてきたものが多々ある。2010年にRe☆創庫を立ち上げることになったのも、リサイクルステーションに資源を持ち込む人たちの声がきっかけだった。

まだ当時は中部リサイクルがリユースを目的とした回収に取り組んでいなかったが、リサイクルステーションには、リサイクルするには惜しいような衣服を持ち込むたくさんの女性たちがいた。

本当は誰かに使ってほしい。そんな声がいくつも聞こえてきたという。

「今って隣近所の関係が希薄ですよね。昔は子ども服をご近所さんに譲ったりすることがあったと思うけど、今はそういうのがないから、きれいな物でもゴミかリサイクルの2択しかなかった」

「そこで地域で循環する仕組みをつくれば、市民の方々の期待に応えられるだろうし、昔ご近所さんと譲り合っていたような地域と繋がる感覚を生めないかなって。ボランティアのみなさんと何度も会議を重ねて、お店をつくる計画を進めていきました」

当時の理事たちからは「物売りをはじめてどうするんだ」という反対の声があった。でも、永田さんは物ともせず突っ走った。

当時の理事たちからは「物売りをはじめてどうするんだ」という反対の声があった。でも、永田さんは物ともせず突っ走った。「そのころってリサイクルが地域でも当たり前になってきていて、将来的にリサイクルだけで食える市民運動を続けていくには限界があると思っていたんです」

「それに、市民の方々もたしかに意識が変わってきていたけど、僕はリサイクルだけでゴミ問題は解決しないでしょって訴えたかった。リサイクルからもっとステップアップしていかないと、本当の循環型社会をつくれませんよねと」

ただ、中部リサイクルには店舗経営はもちろん、販売店に関する一切のノウハウがない。

市民ボランティアと共に外装のペンキを塗ったり、どんなディスプレイにするかを考えたり。素人たちみんなで知恵を出し合って試行錯誤を繰り返し、3年目にしてようやく黒字化に成功させた。

「今思えばよくやったなと思いますけど、市民ボランティアさんがいれば大丈夫だっていう気持ちがあったのかもしれません。やっぱり中部リサイクルがここまでやってこれて、市民の方々から支持を得られているのも、市民ボランティアの方々がいるからなんですよね」

「今思えばよくやったなと思いますけど、市民ボランティアさんがいれば大丈夫だっていう気持ちがあったのかもしれません。やっぱり中部リサイクルがここまでやってこれて、市民の方々から支持を得られているのも、市民ボランティアの方々がいるからなんですよね」リユース&リサイクルステーションやRe☆創庫の日々の運営も、市民ボランティアたちのサポートによって成り立っている。

Re☆創庫さくらでマネージャーを務めている浅井久美さんも、もともとは市民ボランティアだった。

母親として、自分の子どもたちの未来のために何かしたい。そう思ったとき、ちょうど中部リサイクルの存在を知って参加したという。

母親として、自分の子どもたちの未来のために何かしたい。そう思ったとき、ちょうど中部リサイクルの存在を知って参加したという。「私はもともと、環境問題に取り組む団体ってすごくこだわりが強い人たちの集まりだと思ってたんですね。これは絶対ダメ!って言ってたりとか、セロテープもきっちり剥がして分別するとか(笑)」

「でも一緒に活動してたら『アバウトでいいんですよ』って言われたんです。私はその言葉が衝撃的で。肩の力が抜けて、やれないことは無理にやらなくていいんだなって。やれることからはじめたらいい。そういうのがあったから、ずっと居心地がよかったんだと思います」

Re☆創庫はどれも立地条件のみで出店するのではなく、マネージャーや想いを持って働いてくれそうなボランティアが近隣にいるかどうかも考慮して出店を続けてきた。

だからみんな、お店を良くしようと一生懸命に関わってくれている。

店舗運営は、マネージャーにほぼ任せているのだという。

店舗運営は、マネージャーにほぼ任せているのだという。「自分たちでやるからには失敗したらどうしようとかやっぱり思うじゃないですか。けど永田くんは失敗したら失敗したで、また次考えればいいって。ちょっと躊躇していてもポンと背中を押してくれる。ボランティアのみんなで考えてやっていけるのが、楽しいです」

Re☆創庫は現在4店舗。赤字の店舗もいくつかあり、まだ試行錯誤段階だという。

今後はもっとRe☆創庫をうまく活用していきたい。

代表の永田さんは、チャリティーショップをNPOが活動資金を得るための仕組みとして体系化し、広げていくことを考えているという。そうすればリユースの輪は全国に広まっていくだろうし、自立した健全経営なNPOを増やすことにもつながる。

「チャリティーショップを広めていくために、もっと若い人の感性が必要なんです」と話すのは、事務局次長の庄司里美さん。

中部リサイクルでは2年前からチャリティーショップのネットワークを築き、全国の様々なお店とつながっている。だが日本にはまだチャリティーショップは100店舗ほどしかなく、広く浸透していないのが現状だという。

中部リサイクルでは2年前からチャリティーショップのネットワークを築き、全国の様々なお店とつながっている。だが日本にはまだチャリティーショップは100店舗ほどしかなく、広く浸透していないのが現状だという。「それをもっと広げていきたくて。ただ設立から数えると、もう私たちの活動は40年近くなりますから、スタッフも市民ボランティアさんも年齢が高くなっていているんですね。やりたいという若い人に来ていただけないかなと思っています」

新たに加わる人は、まずは市民運動の原点を知ってもらうために、入ってからはリユース&リサイクルステーションやRe☆創庫の現場を経験することになる。運営を支える事務仕事ももちろんある。

一通りを経験し終えて、もし環境教育など、リユース&リサイクル以外の事業に興味や適性があったら、そちらに注力してくれても構わないという。

「まだ手をつけられていないことはいっぱいあります。Re☆創庫では高齢者の方から『家まで取りに来てくれますか?』というお声があるので、そういうサービスをはじめてもいいかもしれないし、リユースで持ち込まれた家具や骨董品をネットで販売してもいいかもしれません」

「単なるリユースショップではなく、この仕組みの社会的価値をもっと進化させていくことを一緒にやってほしいです」

今回の募集では、どんな若い人がいいだろう。

今回の募集では、どんな若い人がいいだろう。最後に代表の永田さんに聞いてみた。

「中部リサイクルって、人を育てるという概念がないんです。自分の頭で考えて動いて、仕事も自分で見つけていく。逆を言えば、自分でつくっていけるので、そういうところにやりがいを感じてくれる人がいいと思います」

もちろん分からないことがあったら、聞けばみんな丁寧に答えてくれる。たとえ若い人でも、社会人のイロハは永田さんや庄司さんたちが教えてくれるという。

「それと、ちゃんと自分の考えを伝えられる人がいいです」

「事務局がやっちゃいけないのは、市民ボランティアさんの言いなりになること。みんな想いを持って参加してるからヒートアップすることもあるんですけど、やっぱり自分の想いや考えをぶつけ合いながらコミュニケーションしないと。お酒の場が好きな人だともっといいかもしれないですね」

知らないことに挑戦するのってけっこう不安です。

知らないことに挑戦するのってけっこう不安です。でもここなら、自分にできることからチャレンジしていける。

その小さな積み重ねが、よりよい社会をつくっていくんだと思います。

(2017/11/17取材 森田曜光)