※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

「僕はあんまり障がい者のことを気の毒だなと思うことはないですけど、日本で障がい者として生まれた人はもしかしたら気の毒かもしれないな、と思うんですよね」そう話すのは、0歳から18歳までの重症心身障がい児が通う通園施設FLAP YARDを運営する矢部さんです。

重症心身障がいとは、重い身体障がいに加えて、知的障がいを併発している状態のこと。

出生率は0.03%。1万人に3人の割合で、統計では全国に4万3千人いると言われています。

重症心身障がいを持つ子どもたちは学校も幼稚園も、自由に選ぶことが難しい。住むところだって、医療機関の近くじゃないと安心して暮らせないから、それを基準で選んでいたりする。

重症心身障がいを持つ子どもたちは学校も幼稚園も、自由に選ぶことが難しい。住むところだって、医療機関の近くじゃないと安心して暮らせないから、それを基準で選んでいたりする。その状況を受けて、矢部さんは言葉を続けます。

「子どもたちは等しく愛される権利を持っている存在なのに、全ての子どもに平等な発達の機会が与えられていないんです。僕はそこを打破していきたい」

今回はFLAP YARDの保育士を募集します。資格や経験はなくても大丈夫とのこと。こんな世界があることを、まずは知ってほしいです。

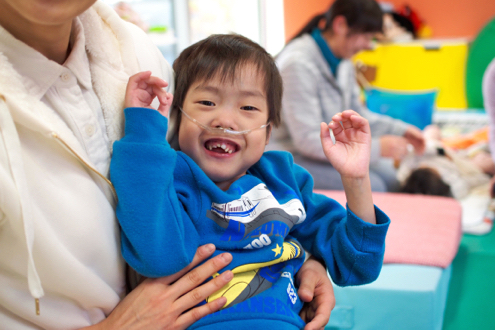

足立区にあるFLAP YARDまでは、日暮里舎人ライナーの扇大橋駅から歩いて15分ほど。大通りから住宅街へと入っていくと、目が覚めるような明るい黄色の建物を見つけた。

代表の矢部さんに中を案内してもらうと、室内はさらにカラフルで楽しくなるような雰囲気。

子どもたちに感受性豊かに育ってほしいという気持ちから、自ら設計もデザインも手がけたそう。

施設内には、0~6歳の子が通う“つばさ”と、7歳から18歳までの子どもたちが通う“はばたき”という2つの活動室がある。

施設内には、0~6歳の子が通う“つばさ”と、7歳から18歳までの子どもたちが通う“はばたき”という2つの活動室がある。それぞれの定員は1日5名ずつ。つまり毎日10名の子どもたちが通ってくる。一番少ない子で週に1回、多い子で5回通っているので、曜日によってメンバーは変わります。

「寝たきりで完全に反応がない子や、眼球の筋肉すら自分の意思で動かせない子もいます。酸素の吸入など医療的なケアが必要な子も多いので、看護師が常駐しています」

FLAP YARDには大きな特徴がある。それは、子ども一人に対して職員一人がつく、マンツーマン体制をとっていること。その日の活動は、担当職員に委ねられている。

「子どもの状態が良ければ、公園や近所の保育園に行ったり、食事のタイミングもみんなバラバラなんです」

それはなぜですか?

「ただでさえ反応を示すことが難しく、自分の言いたいことを大人に聞いてもらえない子どもたちに、これ以上我々のやり方を押し付ける必要はないと思うんです。たとえば、お昼の時間だからといってみんなで食事をしよう、という働きかけはしません」

「本当にやりたいことをやってもらいたいんです。うちに来ている子たちは最重度の知的障がいを持っている子が中心なので、まだ集団生活を学ぶ発達段階にないんですね。それに僕は教育の従事者でも医療者でもないですから」

「本当にやりたいことをやってもらいたいんです。うちに来ている子たちは最重度の知的障がいを持っている子が中心なので、まだ集団生活を学ぶ発達段階にないんですね。それに僕は教育の従事者でも医療者でもないですから」10名という少人数制を変えることも、考えていないという。なぜなら本当に必要としている人に、濃密な支援を届けることを目指しているから。

「たとえばまったく反応のない子でも、体温や血中酸素濃度の度合いでコミュニケーションをとる子もいます。そこで何を言っているのか僕らが汲み取っていく。そして地域の人、初めましての人でもコミュニケーションができるよう橋渡ししていく必要があります」

「さらに子どもたちは、そもそも感情の表現方法を知らない場合もある。だからこの子がまわりの人たちに自分の感情を発信するために、どのような方法がベストなのか、一緒に考えていくんです。すごくテクニカルな仕事ですよね」

たとえば、目を輝かせる子もいるし、ほんのわずかな体の緊張で表す子もいる。

こんな役割の担うためにも保育士や児童指導員、看護師など様々な専門家との連携が不可欠。福祉・医療・リハビリの観点から、一人ひとりに適した活動を提供する。

様々な感触の用具を使って遊びながら感覚を刺激したり、音楽療法士が手足や表情を使った気持ちの表現を支援したり。地域全体で子どもを支援できるよう、近隣の保育園との交流や、みんなで外出することもある。

様々な感触の用具を使って遊びながら感覚を刺激したり、音楽療法士が手足や表情を使った気持ちの表現を支援したり。地域全体で子どもを支援できるよう、近隣の保育園との交流や、みんなで外出することもある。その先に目指すのは、子どもたちだけでなく家族全体を安定した日常に導くこと。

「障がいが、家族の選択肢を狭める理由になってはいけないと思うんです。お母さんが働いたり、家事やほかの兄弟にもっと時間を割いたり。選べる環境にしないと公平じゃないですよね」

実際、通所している子どもの1/3以上のお母さんが職場復帰を果たしている。

ではそもそも、矢部さんはどうしてFLAP YARDをつくったのか。

聞けば、なんともとは雑貨屋の店員だったというから驚きだ。矢部さんの原体験は、バックパッカーとしてイギリスに滞在中、知的障がい者の通所施設でボランティアをしていたときの出来事。

「イギリスでは障がいがあるからといって、特別扱いされていないんです。障がい者は、一人暮らしをしたいとか、恋愛をするとか、抑えることなく思ったことを何でも言うんですよね」

それは、地域が障がい者たちの存在を当たり前に受け入れているからこそ。

「自分も日本でそういう社会をつくりたいと強く思いました」

日本に戻り、専門学校に入ってゼロから勉強した。卒業後、実際に福祉職に就いてみると重症心身障がい児をとりまく環境の厳しさを目の当たりにする。

当時、障がい児を抱えたお母さんは24時間つきっきりで子育てをしているのが当たり前だった。

当時、障がい児を抱えたお母さんは24時間つきっきりで子育てをしているのが当たり前だった。「毎日、『この子を殺して私も』って大げさじゃなく思っていて。健常児のように自分のところに駆け寄ってきたらって毎朝親たちは想像している。こんな不平等があっていいのかと思ったんですよね」

施設立ち上げのために試行錯誤を続けて、気付けば開園までに6年もの時間が経っていた。

「だけど僕みたいな一介の福祉従事者でも、理念があれば形になっていく。もともと専門家ではなかったからこそ、家族と一緒に悩み、考えて揺れていくことを大切にしています」

「だけど僕みたいな一介の福祉従事者でも、理念があれば形になっていく。もともと専門家ではなかったからこそ、家族と一緒に悩み、考えて揺れていくことを大切にしています」「そうすると解決策を示せなくても、次に会ったときにも悩みを聞かせてくれる。子育ての伴走者がいると感じてもらうことができるんです」

矢部さんの強い想いは伝わってくる。とはいえ、本当にこれまで福祉や介護に関わった経験のない人でも働くことができるのだろうか。

答えてくれたのは、副施設長の湯澤さん。子どもたちに向ける柔らかな笑顔が印象的な方です。

「毎日の遊びや、子どもたち一人ひとりに合わせた目標を考えていくときにも、必要なのは95%以上がアイデア力です。問題意識を持ってアイデアを出してくれる方なら大丈夫ですよ」

「毎日の遊びや、子どもたち一人ひとりに合わせた目標を考えていくときにも、必要なのは95%以上がアイデア力です。問題意識を持ってアイデアを出してくれる方なら大丈夫ですよ」自身も工夫を重ねた経験として、あるお子さんの話をしてくれた。そのお子さんは全く耳が聞こえず、手話を勉強中だったという。

「最初は本人も感情をどう表現していいのかわからないし、こちらも表情だけでは何を思っているのか感じ取れなくて。どうしたらいいのかわからない時期が長く続きました」

ほかの職員とも相談を重ねた湯澤さんは、まずは施設を安心してもらえる空間にしようと考えた。

ほかの子どもたちがいない二人きりの場所で、ゆっくりと向き合う時間をつくった。感情が高ぶってしまったときには、彼女が好きなマッサージからヒントを得て、顔や体に触れる遊びを取り入れた。

だんだんと落ち着いていき、今では手話を使って話ができるようになったのだとか。

ここまでたどり着くのには、葛藤もたくさんあったに違いない。苦しくなってしまうことはないですか?

「子どもたちとの接し方には正解がないので、いつも迷いますね。悩んで悩んで…でも考えることをやめてしまうと、そこで終わってしまうので」

「時間はかかるかもしれないけれど、表現が豊かになったと感じられるのが嬉しい。子どもたちの考えていることが少しでもわかるようになって、いずれは私たちが必要なくなるくらい、誰とでもコミュニケーションが取れたらいいなと思うんです」

最後に、つばさの職員として働く平山さんにもお話を伺いました。

FLAP YARDにやってきてまだ半年ほど。

FLAP YARDにやってきてまだ半年ほど。前職では高齢者の訪問介護の仕事に就いていた。だから現場にもすんなり溶け込めたのかなと想像していたら、最初は戸惑いが大きかったという。

「子どもが嫌だと感じているな、と思うことはあっても、何が嫌なのか細かい部分がわからなくて。たとえば手を触ったことなのか、自分の視界から職員が消えたことなのか。原因がわからなくて、あたふたしちゃうことが多かったです」

困っていると湯澤さんをはじめ、まわりの職員がすぐに声をかけてくれた。さらに社内研修も理解を深める大きな助けになったという。

研修では、施設の成り立ちの話や、子どもの介護技術についても模型を使って実践的に学ぶことができる。平山さんも研修を経て、子どもたちとおどおどせずに接することができるようになった。

とはいえ、こうすればOKというマニュアルはない。その都度自分で考えていくことになる。

とはいえ、こうすればOKというマニュアルはない。その都度自分で考えていくことになる。職員の1日のスケジュールは、だいたい朝7時半には集合。その日集まる子どもたちについての情報や、その日の活動の狙いを共有し、8時には職員それぞれが車を運転し子どもたちを家まで迎えにいく。

10時には子どもたちが施設に揃う。朝会と、水分補給をして15時までは各々の活動へ。その後職員は16時半には送迎を終えて戻り、その日の活動の記録やお片づけをして1日が終わる。

最近では少しずつ仕事にも慣れてきたという平山さん。今どんなことを感じているんだろう。

「そうですね…子どもたちは、職員のことを本当によく見ていると感じています」

よく見ている?

「実は私、子どもたちへの接し方が少し教育的になっていたところがあって。『あれはやっちゃだめだよ、こうしなきゃだめだよ』って無意識に言っていたんです」

すると、子どもたちはあまり積極的に近づいてこなくなった。湯澤さんから指摘を受けて対応を変えてみると、すごく懐いてくれるようになったそう。こちらが好意を寄せればちゃんと応えてくれるとあらためて感じた。

「ここでは、“子どもとはこうあるべき”っていう自分の考えは通じないと思います。たとえば、新聞をびりびり破いたり、食べ物を手で掴むことって、今まではやっちゃいけないこととして教えられていました」

「ここでは、“子どもとはこうあるべき”っていう自分の考えは通じないと思います。たとえば、新聞をびりびり破いたり、食べ物を手で掴むことって、今まではやっちゃいけないこととして教えられていました」「でもここにいる子にとっては感覚を入力するために必要な行動だし、成長段階で必要だと本能的にわかってやっているのかなと。価値観はだいぶ変わりましたね」

子どもだから、障がい者だから、という接し方ではなく、まずはその人自身に向き合うことが大切なんだと思う。

施設を利用する子どもたちとその家族、そして働くスタッフ同士もとても丁寧に関係性を築いていることがわかる。

でもみんな、初めから今のように思いを汲み取れていたわけではないはず。正解はなくても考えることをやめずにきたから、今があります。

子どもたちはもちろん職員自身も。この施設は人を変えうる可能性に満ちた場だと思いました。

子どもたちはもちろん職員自身も。この施設は人を変えうる可能性に満ちた場だと思いました。(2018/1/11 取材 並木仁美)