※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

精一杯やった仕事を相手によろこんでもらえたら、「いい仕事ができたな」と、感じられると思います。自分も楽しんで取り組めたものなら、なおさらうれしい。

今回紹介するのは、補修を手がける人たちの仕事です。

今回紹介するのは、補修を手がける人たちの仕事です。M&Iは、住宅のフローリングやクロス、家具に陶器、工芸品など、さまざまなものを補修しています。

毎回異なる依頼に取り組むなかで、新しいことに挑戦したり、技術を高めたりしていく。そんな柔軟な姿勢が印象的でした。

もともと音楽活動をしていたメンバーが多いこともあってか、なんだか自由な雰囲気もある職場です。

ここで、住宅や建具の補修を行うリペア技術者を募集します。

小田急線・祖師ケ谷大蔵駅を出て、商店街を歩いていく。

M&Iのホームページには、カフェ右脇の通路奥に事務所兼工房があると載っている。

案内に従っていくと、手づくりの看板を見つけた。

通路を進んだ先の扉を開けると、トントンカシャカシャと職人さんたちが作業する音が聴こえる。

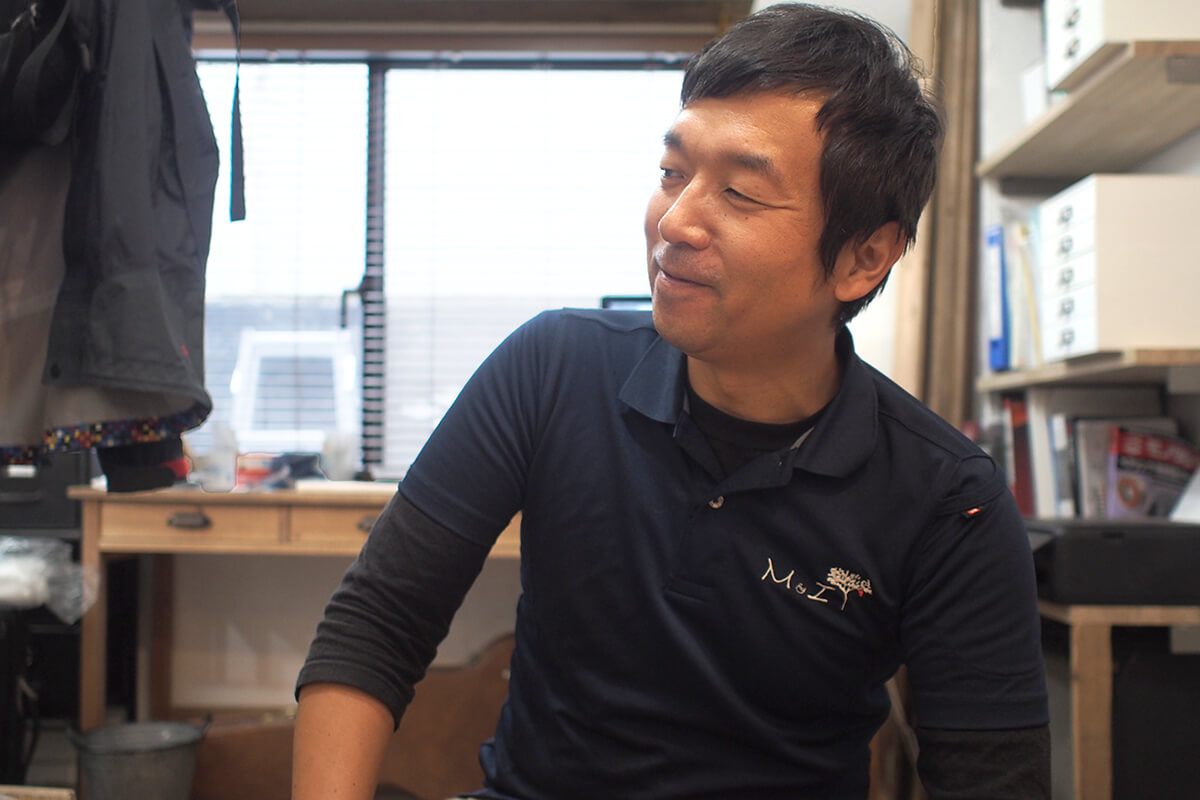

通路を進んだ先の扉を開けると、トントンカシャカシャと職人さんたちが作業する音が聴こえる。最初に話を伺うのは、代表の荒井さん。

写真は苦手ということで、表情が伝わりづらいのだけど、等身大の言葉で話してくれる気さくな方。

「20代のころ、音楽をやりながらマンション清掃のアルバイトをしていて。ある日、電動機具で床の掃除をしていたら、置いてあった陶器の犬の人形にぶつけて壊しちゃったんですよ。ヤバいと思って」

「20代のころ、音楽をやりながらマンション清掃のアルバイトをしていて。ある日、電動機具で床の掃除をしていたら、置いてあった陶器の犬の人形にぶつけて壊しちゃったんですよ。ヤバいと思って」幸い、当時勤めていた会社には補修部があり、すぐに直してもらうことに。

修理を終えた置物を見て、衝撃を受けたという。

「大破してしまったものがすごくきれいに元に戻っていて。手品を見せられたような感覚だったんです」

「大破してしまったものがすごくきれいに元に戻っていて。手品を見せられたような感覚だったんです」「こんな仕事があるんだ、と思って。自分もやりたいですと、社長に申し出ました」

補修部で最初に任された仕事は、住宅の床や壁、扉などの凹みや傷を直すというもの。

補修部で最初に任された仕事は、住宅の床や壁、扉などの凹みや傷を直すというもの。陶器や美術品を扱う仕事は、キャリアを積んだリーダー格の人しか任せてもらえなかった。

転機が訪れたのは、半年が経とうとするころ。勤めていた会社が支店を出すことになり、荒井さんは一人大阪へ赴任する。

「住宅現場から陶器の仕事まで、全部一人でやるしかなくて。とはいえやったこともないから、毎日東京にいる先輩に電話でアドバイスをもらいながら修理していましたね」

毎日、早朝5時半には自宅を出て、帰宅するのは夜中の1時。賃金も低く、残業代も出ない。

1年半後、これ以上は続かないと、辞職する。

「でも、今思えばそれもラッキーだったのかなって。一人でいろんな仕事に奮闘したことで、短期間のうちに多くのスキルを習得できた。だからこそ、独立という道を選択できたと思いますし」

会社を辞めてしばらくは、バンド活動など音楽中心の生活を送ったそう。

会社を辞めてしばらくは、バンド活動など音楽中心の生活を送ったそう。その後、実家のある千葉に戻り、M&Iを立ち上げたのが12年前。

最初は自分でつくったチラシを不動産屋に配り歩いた。そのうち、興味を持った賃貸物件の管理会社から声がかかり、空き部屋の補修をすることに。

都内の大手引越し業者から依頼を受けるなど、だんだんと仕事が増え、軌道に乗っていった。

現在スタッフは、社員・アルバイトを合わせて5名。

会社の規模は小さいながらも、M&Iには、ほかの補修会社なら断るような、変わった依頼がやって来る。

スペインの老舗磁器ブランド『リヤドロ』の陶器人形を直してほしい。等身大カーネルサンダース人形の靴のソールを、80年代風に変えてほしい。割れてしまった大理石のテーブルの天板を直してほしい…など、素材や質感、サイズもさまざま。

「一般的な補修の仕事は、住宅に関するものがほとんどです。ただ僕は、そこに留まりたくない。直すのが難しいものほど燃えちゃうというか(笑)。そのほうがやっていて楽しいなと思うんです」

12年の間に、陶器や美術品などの修理の受注件数も増えている。今後も伸ばしていきたいという。

さらにこれからは、ほかの事業にも力を入れていきたいと考えている。

「具体的に言うと、自社でつくっている補修剤を、来年から業者向けに売り出していく予定です」

補修剤、ですか。

「はい。会社を立ち上げて4年目ごろから、身体への負担が少ない補修剤をつくってきました」

「というのも、未だに多くの補修業者が使っているのは、シンナーなど体に有害なもので。それに代わるものがないなら、つくっちゃおう!と考えたんです」

塗料メーカーに相談するところからはじめ、原料の調合を繰り返し実験してできあがった。

塗料メーカーに相談するところからはじめ、原料の調合を繰り返し実験してできあがった。自分たちが快適に作業できるだけでなく、お客さんにも、安心な補修材料として受け入れられているそう。

「僕自身、シンナーの臭いに覆われる中で作業するのが、すごくつらかったんですよ。そんなふうに苦しい思いをする人を減らしていきたい。自分たちが使ってみて良いと思えるものができたので、ほかの補修業者さんや職人さんたちに広めて、少しでも楽に作業をしてほしいなと思っています」

健康面や賃金面の不安から、離職率の高い補修業界。

荒井さんがオリジナルの補修剤をつくったのは、業界にとって一つの契機にしたいと考えているから。

「僕は補修屋であっても、しっかりと利益を出して、みんなが楽しく働ける会社であり続けたい。そのために模索しているという感じですね」

「大好きな音楽にしても補修の仕事にしても、僕の中で共通しているのは、誰かの役に立ちたいとか、人をよろこばせたいっていう気持ちに尽きると思うんです」

新しく加わる人は、住宅の補修から仕事を覚えていく。

3ヶ月間は先輩とペアを組み、その後は一人で現場を任されることになるそう。

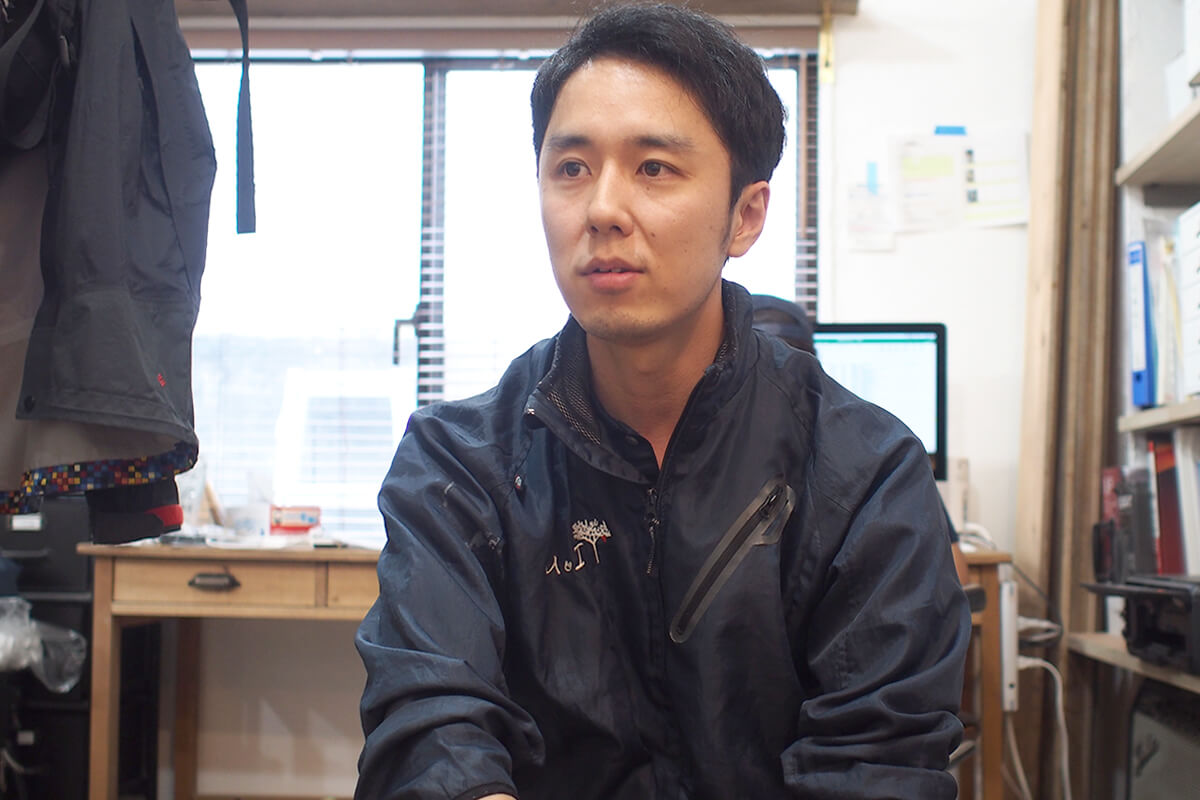

最初に仕事を教えてくれるのが、現場リーダーの斉藤さん。

明るい雰囲気の方で、荒井さんと同じく音楽活動をしていた。良きライバル同士から仕事仲間となって、7年になる。

明るい雰囲気の方で、荒井さんと同じく音楽活動をしていた。良きライバル同士から仕事仲間となって、7年になる。「依頼は2パターンあります。一つは、引き渡し前や退去後の物件の、床や壁にできた傷を直す仕事。現場監督さんの指示をもとに作業します」

「もう一つは、引越しの際に壊してしまった家具や建具を補修するというもの。持ち主であるお客さまが求めていることと、引越し屋さんの意向を踏まえて、解決策を形にしていきます」

後者の場合、最初に引越し業者からM&Iに依頼が届く。内容を把握したうえで直接持ち主に連絡し、現場へ向かう。

「本来あってはいけないことが起きてしまっているところに、見ず知らずの僕らが伺っても、お客さまは『応急処置的に直すだけでしょ』と思っていることがほとんどです」

「そこを、僕らは力になりたいんだということが伝わるように、まずはしっかりとお話を聞いていきます」

お客さんのなかには、ものが壊れたことより、対応の遅れに立腹している人も多いそう。

心情の部分まで丁寧にヒアリングし、落ち着いてディスカッションできる状態になったら、具体的に補修方法を提案していく。

「ものを直すというだけじゃなく、お客さまの心も補修する。そこまで含めて現場がおさまったとき、本当の意味でお客さまがよろこんでくれると思っています」

では、どうやって補修していくのだろう。

「パテと呼ばれる充填剤で下地を形成し、色を塗装して、ツヤ合わせするのが基本です」

「うちではその3要素を、形・色・ツヤの頭文字をとって、『KIT』って言います。“きっと”良くなるM&I!なんてね(笑)」

冗談まじりに話しつつ、とても難しいんですと、斉藤さん。

「ツヤの出し方一つとっても幅があって。微妙なニュアンスを出すために、異なる種類の塗料を交互に吹きつけて、ちょうどいい塩梅にするんです」

「そうした繊細さに加えて、大胆さも必要で」

大胆さも、ですか?

「そうなんです。たとえば壁に開いてしまった穴なんて、できるだけ傷を大きくしたくない。だけど、穴の部分をパテで埋めただけでは、あとから凹みが目立ってくることがあって」

「というのも、実は穴の開いた周辺まで破損しているから。きれいに直すために大事なのは、一度大胆に周囲の破損部分までそぎ落とすこと。そのうえで、全体がきちんと平らになるようにパテで埋める。勇気がいるけど、より早くより丈夫に補修するためのコツなんです」

そう話す斉藤さんも、この仕事をはじめた当初はわからないことだらけだった。場数を踏んで、徐々に自分の引き出しを増やしていった。

そう話す斉藤さんも、この仕事をはじめた当初はわからないことだらけだった。場数を踏んで、徐々に自分の引き出しを増やしていった。「ときには説教も受けながら、見よう見まねで学んで。基礎ができたら“習うより慣れろ”。一人で現場へ出向き、困ったときは電話でヒントをもらいながら、メモを取ったり写真に撮ったり。解決策を一つでも多く自分のものにしようと意識していましたね」

現場の仕事は、長時間、同じ作業をすることが多いそう。根気強さは必要になると思う。

入社後1〜2年は住宅現場で経験を積み、技術が身についたら、陶器や美術品の補修も手がけていく。

「会社自体がいろんなことにチャレンジしているし、スタッフ一人ひとりにも裁量を与えてくれる。だからこそ技術を磨いて、お客さんの要望に応えていけると思います。フィットする人にとっては、面白い職場なんじゃないかな」

まずは自分なりにやってみる。結果を踏まえて、より良い方向に軌道修正していく。

そんな柔軟なあり方が、この会社で働く人たちに共通しているように思う。

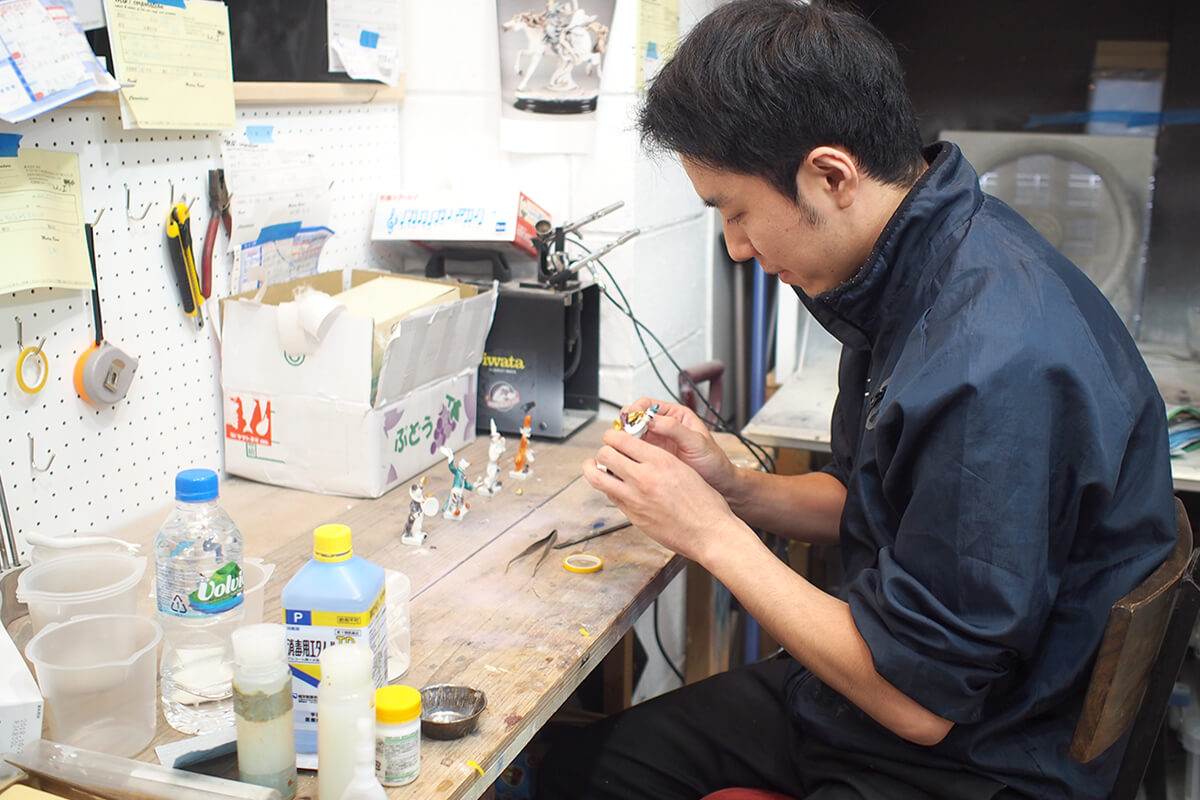

陶器などの補修を主に手がける、工房リーダーの杉山さんもその一人。もうすぐ入社して5年を迎える。

「きれいに直すというゴールは決まっていて、そこへ行くのにどういう道をたどるかは自分次第。毎回直すものが違うので、それに合わせて塗料や技法を変えながら格闘する。実践のなかで、いい方法を見つけていくという感じです」

「きれいに直すというゴールは決まっていて、そこへ行くのにどういう道をたどるかは自分次第。毎回直すものが違うので、それに合わせて塗料や技法を変えながら格闘する。実践のなかで、いい方法を見つけていくという感じです」たとえいい補修方法が見つかったとしても、そこで満足はせず、新しい技法の研究を重ねていく。

昨年は、人生ではじめて金箔を貼ったんだそう。

「椅子の修理を依頼されたお客さんが、出来上がりの色や質感を知りたいということで。本物の金箔とフェイクの箔、それに塗装の3パターンでサンプルをつくることにしたんです」

金箔の貼り方もわからなかったところから、自分で技法を調べつつ、サンプルを仕上げた。

結果、お客さんからは、金箔の仕上がりにしてほしいと頼まれたそう。

「同じ依頼は一つもないし、使用する塗料も新しいものが開発されていく。だから自然と、自分から技術をアップデートしようと思いますね」

はじめのうちは、大変に感じることもたくさんあるかもしれません。

はじめのうちは、大変に感じることもたくさんあるかもしれません。それでも、ここで働く人たちは、日々さまざまな依頼に取り組んでいくことを柔軟に楽しんでいるようでした。

お客さんによろこんでもらう仕事の秘訣は、そこにあると思います。

(2018/10/12 取材 後藤響子)