※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

円柱やダイヤの形をしたピアス。一見、金属の塊にカットの装飾を施しているようにも見えますが、実はノートや書籍の製本と同じ原理でつくられています。

言葉で説明するのは難しいのですが、分厚い本のページを360度まで全開にした状態というとイメージが湧くでしょうか。

言葉で説明するのは難しいのですが、分厚い本のページを360度まで全開にした状態というとイメージが湧くでしょうか。一枚一枚の紙が中心の留め具に収まって、箔押しされた紙の断面の集まりが立体の側面のように見えているのです。

仕組みはシンプルですが、本来大きな本をつくるための大きな機械で、3cmほどのアクセサリーを量産するのは至難の技なのだそう。

そんな製本の技術を使って、新しいものづくりに取り組む有限会社篠原紙工。

もともとはチラシのような商業印刷を専門に請け負う会社でしたが、難しい依頼も断らずに挑戦し続けたことで、最近はカードや文具、書籍、さらに製本以外の業種へと仕事の幅を広げています。

今回は、クライアントの要望を聞いて制作のディレクションをする営業担当と、工場で加工を担当するオペレーターを募集します。

東京都江東区。

地下鉄の大島駅を降りて5分ほど歩いたところに、篠原紙工の工場がある。1階と2階は工場。3階は別の会社の事務所が入っている。事務所があるという4階まで階段を上っていく。

迎えてくれたのは社長の篠原さん。ハキハキと明るい声が印象的な方。

篠原紙工は、今から40年ほど前に篠原さんのお父さんが創業した会社。

篠原紙工は、今から40年ほど前に篠原さんのお父さんが創業した会社。忙しく働くご両親の背中を見ながら育った篠原さんは、長い間、家業である製本の仕事を好きになれなかったのだそう。

「八百屋とか豆腐屋とかに比べて“製本屋”って、ちょっとわかりにくくて。当時は、チラシの印刷などの仕事がほとんどだったので『こんなの本じゃないよ』って子供ながらに思っていたんです」

紙を、切る・折る・綴じる。

アルバイトとして工場で働きはじめたときも、最初は同じ作業の繰り返しを退屈に感じていた。

「量産用の機械って、加工できる厚さとかサイズに限界があるんです。でも、あるとき『このネジ外して、ガイドを噛ませれば、もっといろんなことができるんじゃないか?』って気がついたことがあって」

今まで無理だと断っていた依頼に応えられるようになり、お客さんからも同僚からも評価される。そこから少しずつ、仕事の楽しさに気づきはじめた。

今まで無理だと断っていた依頼に応えられるようになり、お客さんからも同僚からも評価される。そこから少しずつ、仕事の楽しさに気づきはじめた。「僕が、製本業はつまらないって思い込んでいたように、世の中の人たちもきっと同じようにネガティブな誤解をしている。もっと製本の可能性や魅力を知ってもらえれば、会社で働く人もやりがいを感じられるんじゃないかと思って、積極的にいろんな依頼を受けるようになりました」

量産機では難しいとされる加工にも挑戦していくことで、使い捨てのチラシだけでなく、書籍やグリーティングカードなど、依頼の種類も増えた。

最近では編集者から指名を受けて図録やアートブックをつくったり、ユニークで高品質な製品が海外のコンクールで賞を取るほど。

最近では編集者から指名を受けて図録やアートブックをつくったり、ユニークで高品質な製品が海外のコンクールで賞を取るほど。篠原紙工のすごいところは、新しい設備を導入するのではなく、どこにでもある量産機を工夫して、新しい表現を見つけてきたことだと思う。

「これもよくある量産用の機械で折ったんですよ」と、篠原さんが見せてくれたのは一枚のパンフレット。

なんだかとても無造作に折られているように見える。

「もともとはブックデザイナーの祖父江慎さんのアイデアなんです。紙を手でぐしゃぐしゃに丸めて、『篠原くん、これを機械でできないかな』って(笑)。折り機はコンマ数ミリの隙間に紙を通すので立体は無理なんですが、このクシャクシャっていう感じは表現できるかもしれないと思いました」

「もともとはブックデザイナーの祖父江慎さんのアイデアなんです。紙を手でぐしゃぐしゃに丸めて、『篠原くん、これを機械でできないかな』って(笑)。折り機はコンマ数ミリの隙間に紙を通すので立体は無理なんですが、このクシャクシャっていう感じは表現できるかもしれないと思いました」使うのは、水平垂直にしか折れない量産機。

本来は、いかにズレを少なく折るかを追求してつくられたものなので、角度を少しつけることすら難しい。

ネジを外したり、機械を斜めにしたり、ガイドをつけて動線を変えたり。現場のオペレーターと一緒に試行錯誤を続けて、動きのある形を量産で実現することができた。

ネジを外したり、機械を斜めにしたり、ガイドをつけて動線を変えたり。現場のオペレーターと一緒に試行錯誤を続けて、動きのある形を量産で実現することができた。「いいかげん折り」という、加工の名前もおもしろい。

規格外の依頼も、無理だと断らず挑戦を続けていくうちに、限定商品のパッケージなど“特別な価値”を期待される工場へと変化を遂げてきた。

「製本業界の下請けとして仕事をしていたら、その業界の相場でしか評価してもらえない。僕たちの技術の価値を認めてもらうためには、もっと幅広い需要に目を向けていく必要があるんです」

「これからも、ずっと変化していく会社だと思うので、決められた指示に従うだけじゃなくて、自分の意思で選択して動ける人が来てくれたらいいですね」

自分で選択できる自由。

自分で選択できる自由。それは一方で、いろんな可能性の中から最適な方法を選択する判断力が求められるということでもある。

次に話を聞いたのは、クライアントと現場の間に立ってプロジェクトを進行していく、営業担当の北川さん。

「営業といっても、飛び込みで仕事を取ってくるみたいなことはありません。どうすればお客さんの要望を形にできるか、現場や協力会社のつなぎ役として、全体のディレクションをしていくような役割です」

「営業といっても、飛び込みで仕事を取ってくるみたいなことはありません。どうすればお客さんの要望を形にできるか、現場や協力会社のつなぎ役として、全体のディレクションをしていくような役割です」社内だけで完結できることはあまりなく、印刷やカットなどの工程を専門にする平均2〜3社、多くて5〜6社の協力があってはじめてひとつの製品が完成するのだそう。

それぞれの工程ごとに、最適な方法を選定しながらつくっていく。

たとえば、表紙に厚紙を貼り付けた“ドイツ装”など、形に趣向を凝らした本づくりでは、選んだ紙の素材や厚さによって糊の種類を変更するなど、“合紙”というひとつの工程の中にも、細かい工夫が隠されている。

「完成までにどういう工程が必要かイメージしながら段取りをしていきます。見積もりを出したりすることも多いので、数字に強い人がいいですね」

「完成までにどういう工程が必要かイメージしながら段取りをしていきます。見積もりを出したりすることも多いので、数字に強い人がいいですね」北川さんは新卒で篠原紙工に入社して、現在6年目。実は海外留学のために、来年の2月で退職する予定。

「新しく営業として入る人には、もちろん引き継ぎはしますが、クライアントとの相性もあると思うので全部を引き受けなくても大丈夫。その分、自分の得意なことを生かして広げられる部分があるといいと思います」

同じ営業の仕事をしていても、社長の篠原さんと北川さんではそれぞれ得意なことも違う。

だから、北川さんが仕事をはじめた当初、社長から受け継いだ取引先の中には、依頼が途絶えた会社もある。

一方で、自分に合う会社を徐々に開拓して、今では仕事の大半が北川さん自身で受注した案件なのだそう。

中でも印象的だった仕事として、見せてくれたのはCDのジャケット。

「クラムボンっていうアーティストのCDです。大手のレコード屋さんに置くのではなくて、全国ツアーの会場で手売りするっていうコンセプトがあったので、流通に必要な規格にとらわれることなく、自由にデザインができたんです」

「クラムボンっていうアーティストのCDです。大手のレコード屋さんに置くのではなくて、全国ツアーの会場で手売りするっていうコンセプトがあったので、流通に必要な規格にとらわれることなく、自由にデザインができたんです」「具体的な形の希望ではなく、曲から広がるイメージや、活動のキーワードからデザインを考える。そういうつくり方は初めてだったんですが、クラムボンのメンバーと直接なにをつくるのか話し合って進めるので、明確な目標を持って制作ができました。それに私は学生時代からファンだったので、思い入れがあって」

実際に手に取ってみるといろんな仕掛けが隠されている。

ジャケットの表から内側へつながっていく印刷。扇のような形のカットを施したスリーブ。縦横に折りたたまれた紙を広げていくと、一枚の大きな絵が現れる。

「とくに難しかったのは、3枚目のCD。ギザギザにカットされた紙をレイヤー状に重ねてみせるという仕掛けがあるんですが、機械で折ろうとするとギザギザのところがローラーに引っかかってしまうんです」

最初にデザインを見たときは、社長の篠原さんも「機械で折るの?」と驚いていたのだそう。

最初にデザインを見たときは、社長の篠原さんも「機械で折るの?」と驚いていたのだそう。北川さんは、協力会社の担当者さんにも打ち合わせに同席してもらい、加工の方法を検討した。

普通はカットしてすぐに捨ててしまう“カス”の部分を、本体につながった状態で残しておく。引っかかりのない状態で折加工をしてから、そのカスを取り除き、ギザギザが現れるという工程なら、なんとか実現できることがわかった。

「短い納期の中で、現場の人に難しいことをお願いしなきゃいけないし、コストとのバランスもある。このお客さんのためになんとかしたい!という気持ちがないとできないこともあります」

「いろんな要素の中で、何を優先させて、何を妥協するか。その段取りがうまくできて、現場の人にもやりやすいと思ってもらえることも、仕事のやりがいのひとつなんです」

実際に工場で仕事をしている人たちは、どんな思いで働いているんだろう。

次に話を聞いたのは3年前に入社した山田さん。

「前職も印刷会社で製本の仕事をしていました。篠原紙工を知ったときは、同じ製本の仕事でも、おもしろいことやっているなっていう印象でしたね」

「前職も印刷会社で製本の仕事をしていました。篠原紙工を知ったときは、同じ製本の仕事でも、おもしろいことやっているなっていう印象でしたね」山田さんはもともと大学で造形を学んでいた。

工場の4階で定期的に開催される4Fes!(ヨンフェス)というイベントでは、加工の余り紙でつくったお面を販売するなど、仕事以外にも“やってみたいこと”に挑戦できるのが、この会社で働く楽しさのひとつだという。

工場では現在、20代〜70代まで幅広いキャリアのオペレーターが働いている。普段は、断裁や折りなど、それぞれの工程を分業で担当しているのだそう。

工場では現在、20代〜70代まで幅広いキャリアのオペレーターが働いている。普段は、断裁や折りなど、それぞれの工程を分業で担当しているのだそう。今年に入って、山田さんは新たに“無線綴じ”という糊付けの工程を任されるようになった。

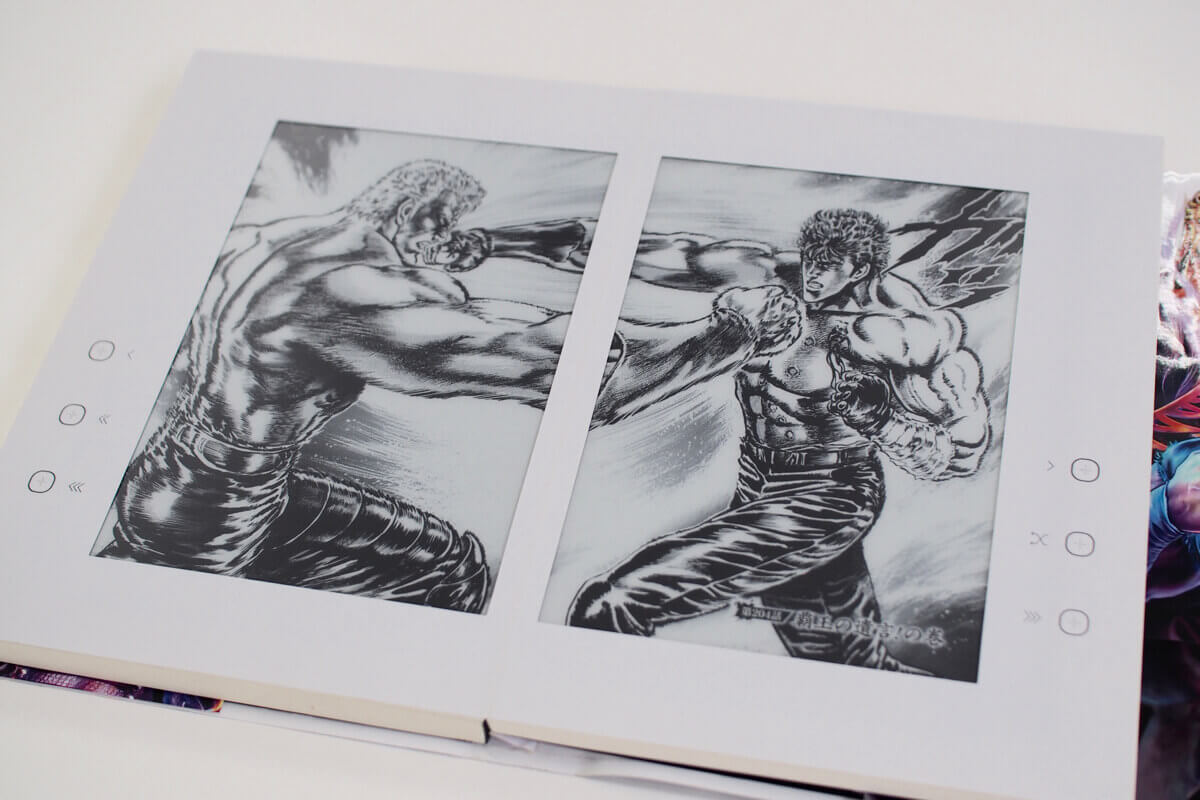

「新しい仕事を覚えている最中に、いきなり難易度の高い仕事に関わることになって」と、見せてもらったのは『北斗の拳・全巻一冊』という漫画の本。

一見、普通の本に見える。

一見、普通の本に見える。ところで、北斗の拳って全何巻だったっけ…と、開こうとすると違和感が。

中に現れたのは、見開きのタブレット。

全巻のボリュームを収められる電子書籍のコンパクトさと、自分の好きな本を本棚に並べたいという所有欲を同時に叶える製品。電子製品の開発会社と共同で開発したのだそう。

全巻のボリュームを収められる電子書籍のコンパクトさと、自分の好きな本を本棚に並べたいという所有欲を同時に叶える製品。電子製品の開発会社と共同で開発したのだそう。紙の本にとっては競合相手である電子書籍が、お互いのいいとこどりで共存しているのがおもしろい。

「中に電子機器を入れるので、紙の書籍に比べて糊付けできる面積がかなり小さいし、耐久性もかなりシビアな基準をクリアしないといけなくて」

工業製品としてリリースするので、きちんと商品テストをしてJIS規格を通らなければ売り出せない。

何度もテストや失敗を繰り返しながら、ようやく完成したのだそう。

「つくったことのないものをつくるって、毎回不安なんですよ。失敗は怖いですし。それでもまずは受け入れて、やってみようって考えていくと、できることが見えてくる。自分が工夫したものが形になるって、言われたとおりに機械を動かすだけでは得られない喜びなんです」

これが“正解”だという枠を外すことで、可能性は広がっていく。

ユニークな表現を支えているのは、ここで働く人たちの「やってみよう」という一歩の積み重ねなのだと思います。

(2018/11/22 取材 高橋佑香子)