※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

世の中にはいろんな会社があります。そしてその中には、老舗と呼ばれる会社もある。老舗というと、実直な職人たちが伝統を黙々と守り続ける、そんなイメージを私は抱いてました。

でも老舗って、根底にある会社のあり方を守るために、常に時代を見つめながら柔軟に変化してきたのではないか。そんなことを思うようになった取材でした。

古都・京都で420余年の長きにわたり、線香やその時代の香りをつくり上げてきた薫玉堂(くんぎょくどう)。ここも、今まさに変化のときを迎えています。

きっかけは、4年前に決断したリブランディング。その結晶となるお店が、2018年4月26日、東京駅隣接のKITTE丸の内にオープンしました。

きっかけは、4年前に決断したリブランディング。その結晶となるお店が、2018年4月26日、東京駅隣接のKITTE丸の内にオープンしました。今回募集するのは、この東京新店の販売スタッフ。あわせて本社の販売、営業事務、営業販売、及び工房の製造スタッフも募集します。

これからも、広く愛され続ける香りを届けるために。そんな老舗の挑戦が、今はじまっています。

この日訪れたのは、薫玉堂の本店。

京都駅を降りて、古都のゆったりとした雰囲気を楽しみながら15分ほど歩くと、西本願寺の山門が見えてくる。

道路を挟んだ向かいの通りは、法衣や仏具を取り扱う店舗が軒を連ねる商店街。そのちょうど真ん中に店を構えるのが、薫玉堂の本店だ。

心地よい香りが漂う店内で、まず16代目社長の負野さんに話を伺うことに。

心地よい香りが漂う店内で、まず16代目社長の負野さんに話を伺うことに。荘厳な肩書きに少し緊張して待っていたのだけど、負野さんはとても気さくな方だった。

「薫玉堂は文禄三(1594)年、本願寺出入りの薬種商として創業したと伝わっています。以来、日本最古の香老舗として、主にお寺に向けたお線香をつくり続けてきました」

「薫玉堂は文禄三(1594)年、本願寺出入りの薬種商として創業したと伝わっています。以来、日本最古の香老舗として、主にお寺に向けたお線香をつくり続けてきました」負野さんが社長に就任したのは、創業からちょうど400年経った23年前のこと。長きにわたり線香を納めてきた寺院とのつながりは強く、経営も安定していた。

さすが老舗ですね、と感想を告げると、意外な言葉が返ってきた。

「いえ、決してそんなことはないんですよ。むしろ、今のままではこの先は厳しいだろうという気持ちのほうが強かった」

厳しい、ですか?

「ええ。宗教離れ、という言葉をご存知ですか。今、日本では徐々に宗教と人との繋がりが薄くなってきている」

「お線香は、お寺さんはもちろん、朝晩お仏壇にお参りするという習慣によって支えられてきましたが、今はお仏壇がないご家庭も多い。この業界全体が、下降線をたどっているんです」

老舗である薫玉堂も、決して楽観視できない状況だった。

そんなとき出会ったのが、広く工芸に携わる企業の経営やブランディングを手がけてきた中川政七商店。そうして2014年、負野さんはリブランディングに踏み切った。

これまで培ってきたお客さまとのつながりはもちろん大切にする。その上で、より多くの、これまで線香や香りに触れて来なかった人も足を運びたくなるような薫玉堂になるために。そんな大きな挑戦がはじまった。

「まだまだ完成ではありません。本音を言えば不安もある。でも、人に愛されるお店であるためには、今、自分たちが本腰を入れて取り組まなければいけないんです」

そんなリブランディングの中心となってきたのが、ブランドマネージャーの千早さんだ。

リブランディングによって、どんなお店・会社を目指していくのか。

リブランディングによって、どんなお店・会社を目指していくのか。社員で話し合いを進め、これからの薫玉堂の形を探っていった先でたどり着いたのが、『香りの総合ブランド』としての薫玉堂だ。

「これまで薫玉堂は、お店を訪れるお一人おひとりに寄り添い、数ある品物の中からもっとも相応しい香りをご用意してきました。そこを原点に、一般の方にも親しんでもらえるようなブランドをもう一度新たにつくり上げていくことになったんです」

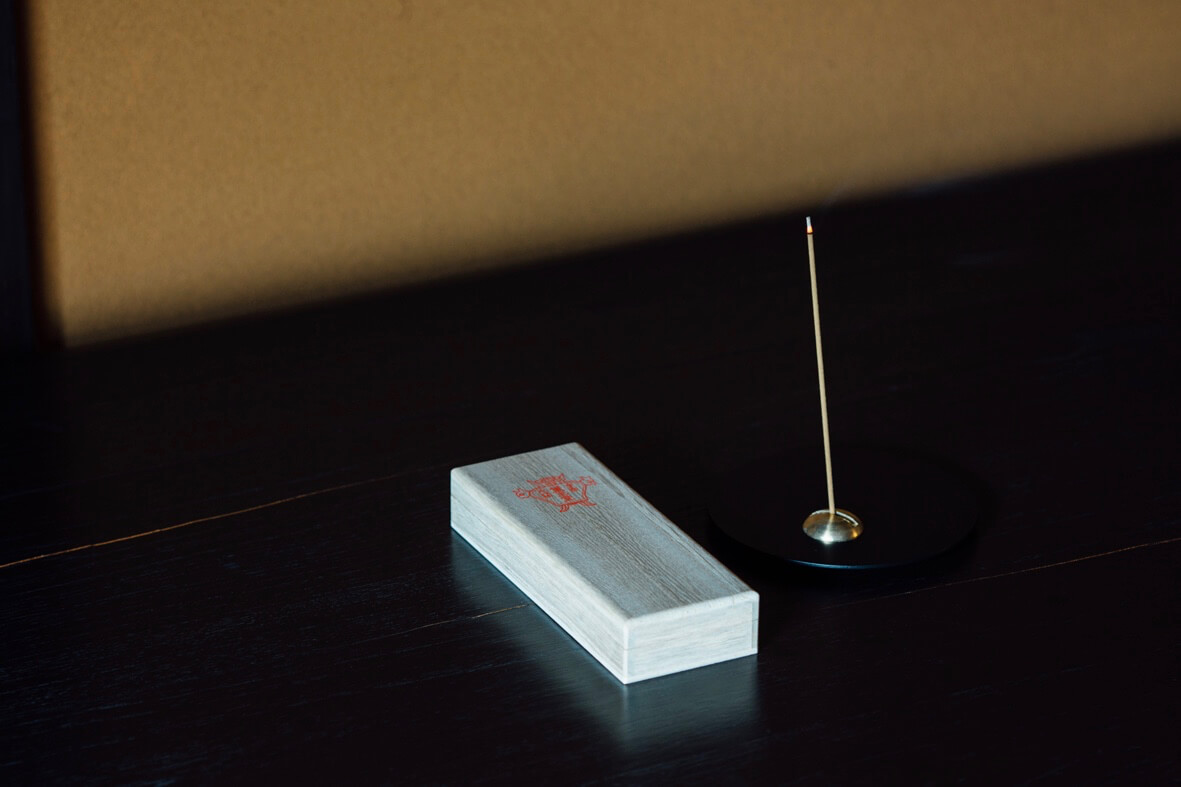

ブランドコンセプトが決まってからは、新商品の開発に取り組んだ。その第一弾が、部屋焚き用の線香だ。

『北野の紅梅』や『祇園の舞妓』など、京都の名所と名物をコンセプトに展開したこの商品。

『北野の紅梅』や『祇園の舞妓』など、京都の名所と名物をコンセプトに展開したこの商品。香りは、天然香料を主とした伝統の調香レシピを紐解き、現代の生活にも馴染むように仕上げた。長さは仏壇用線香と同じ寸法。一般的な部屋焚き用線香の2倍の長さでつくり、差別化をはかった。

それまでの常識にとらわれない線香は、瞬く間に人気商品となる。

「実は、最初コンサルの中川さんに『新しさを追求するためこの長さの線香にしましょう』とアドバイスを受けたとき、すごく葛藤したんです。お仏壇に供える形の線香をお部屋でも使ってもらえるのだろうか、って。でも、自分たちで勝手につくった常識にとらわれていただけだったんですね」

この線香を足がかりに、季節ごとに新商品を発表し続けてきた薫玉堂。

薫玉堂が長い間守り続けてきた和の香りを、キャンドルやフレグランスオイル、さらにコスメなどに展開。その度に新たなファンを増やしていった。

長い歴史を持つ店が、新たに挑戦するのは決して容易なことではないはず。それでも前へ前へ進んでいけるのが、薫玉堂の強みだと思う。

長い歴史を持つ店が、新たに挑戦するのは決して容易なことではないはず。それでも前へ前へ進んでいけるのが、薫玉堂の強みだと思う。そうした積み重ねの先に、この春いよいよ東京に新店がオープンした。

店内は無垢の木と異素材の什器などで揃え、モダンで落ち着いたイメージに。ディスプレイには香木も添えて、季節にぴったりな品物を一緒に並べる。

店内は無垢の木と異素材の什器などで揃え、モダンで落ち着いたイメージに。ディスプレイには香木も添えて、季節にぴったりな品物を一緒に並べる。ショップコンセプトは『香りを誂える(あつらえる)』。

さまざまなアイテムから自分の好きな香りを選べるよう、自社商品のほかにも、薫玉堂が香りをセレクトしたコスメや、周辺アイテムを国内外から幅広く集めている。

さらに実際に商品を手にとって楽しめるように、香りを試せる場も設けた。

新しさだけではない。薫玉堂の原点であるお供えや進物用の線香も用意して、伝統の調香レシピに基づき自分だけのレシピで作成したオリジナルの匂い袋をつくるワークショップを開催している。また今後、種類を増やし線香つくり体験や聞香体験も開催する予定だ。

薫玉堂の歴史と革新、そのどちらも体現する場だと思う。

薫玉堂の歴史と革新、そのどちらも体現する場だと思う。だからこそ、そんなお店を訪れた人たちに寄り添い、日常から冠婚葬祭まで幅広く香り提案していく人を探している。

「薫玉堂がずっと看板に据えてきた『御香調進所』というのは、お客様のお話を伺って、相応しいものをあつらえて、体裁を整えてご用意させていただくという意味なんです。つくる、選ぶ、調える(ととのえる)。薫玉堂はこれまでもこれからも、そのすべてを提案できる場でありたい」

薫玉堂の接客はどのようなものなのだろう。

この質問に答えてくれたのが、販売員の菅沼さん。新しく入る人も、まずは菅沼さんたちが働く京都本店で研修をする予定だ。

もともと、古い美術品や工芸品などが好きだった。仕事を通して歴史あるものを伝えていけたら、と考えていたところで薫玉堂に出会い、入社を決める。

もともと、古い美術品や工芸品などが好きだった。仕事を通して歴史あるものを伝えていけたら、と考えていたところで薫玉堂に出会い、入社を決める。「薫玉堂は、古く大切にしてきたものの上に、新しく歴史を積み重ねている。そんな環境で、お一人おひとりと密に関われるのがいいなと思いますね」

お店には、日常使いから冠婚葬祭まで、毎日さまざまな人が品物を求めにやって来る。

たとえばこの日は「お線香を贈りたい」という相談があったそう。

ひと口に線香と言っても、薫玉堂には上で紹介したような手に取りやすいものから、桐箱にしまった格調高いものまで幅広い商品が並ぶ。

それぞれの商品を思い浮かべながら、用途はもちろん、会話や香りを試したときの表情などから、最適な品物を選んでいく。さらに水引をかけたり、筆で名前を書いたりと、マナーや作法にも精通しなければならない。

「何よりも大切なのが、丁寧さです。でも丁寧と言っても、必ずしもゆっくり、というわけではなくて。一点ずつ詳細にご説明するか、手早く選べるよう要点だけをお伝えするか。お一人おひとりに合ったスピードやボリュームを察知することが必要です」

その判断を含めて、薫玉堂の「丁寧な接客」なのだと思う。たとえるなら、香りのコンシェルジュだ。

ここで、菅沼さんがあるお客さまの話をしてくれた。

ここで、菅沼さんがあるお客さまの話をしてくれた。「実は私、入社してすぐに大失敗をしてしまったことがあるんです」

大失敗?

「はい。品物のなかに灰を敷かないと火が消えてしまう香炉があるのですが、『この香炉は、灰は必要ないですよ』と誤った知識のままお客さまに説明をしてしまって。ご購入されたあと『どうにも使えないのだけれど』とお電話をいただいたんです」

すぐに代替品を送り、誠心誠意謝罪したという菅沼さん。すると数日経ったのちに、そのお客さまから手紙が届いた。

お叱りの言葉だろうか。緊張しながら封を開けると、そこには意外な言葉が連ねてあった。

「私の上司に向けては『どうか叱ってあげないでください。拙いながらもとても丁寧に教えてくださって、その上でのミスだったんですよ』と、そして最後に私に向けて『香りのスペシャリストになってくださいね』と書いてくださったんです」

知識や技術はもちろん重要だ。けれど何より大切なのは、真摯に目の前の相手に向き合う姿勢なのかもしれない。

そんな根本となる姿勢があったからこそ、薫玉堂は老舗として信頼されてきたのだと思う。

そんな薫玉堂を、影から支えているのが営業事務の皆さん。この日お話を聞いた川口さんも、その一人だ。

主な仕事は、受注にまつわる業務や、売り上げなど数値の確認など。ここまでは一般の事務職と大きな違いはないが、特徴的なのが電話対応だという。

主な仕事は、受注にまつわる業務や、売り上げなど数値の確認など。ここまでは一般の事務職と大きな違いはないが、特徴的なのが電話対応だという。「薫玉堂には、一般のお客様から、卸売先、さらにお寺さんまで幅広い相手からお電話いただきます。なかには『商品はまだ決めてないけど、薫玉堂さんならなんとかしてくれると思って』というお電話もありますね」

自分の提案が、そのまま薫玉堂の言葉として信頼されるから緊張感は常にある。

まずは相手がどういう方なのか、性別や好みの香りを伺いながら、最適なお線香を提案していく。

まずは相手がどういう方なのか、性別や好みの香りを伺いながら、最適なお線香を提案していく。「たとえば薫玉堂では、シャム沈香という天然香料を使用したお線香をさまざまな価格帯でご用意しています。以前、『3000円のシャム沈香のお線香と、5000円のものとでは、どちらが甘いですか』と尋ねられたことがあって」

香りの感じ方は十人十色。それに電話では、商品を手に取りながら説明することができない。相手の感じる「甘さ」はどのようなものなのか、丁寧に擦り合わせながら一品を選び、届けた。

「責任は重いです。きっと最初は、答えられないことも多いと思います。けれど上司の受け答えを真似てみたり、経験を積んだりするうちに、自分が提案した香りを喜んでもらえることも増えるはず。その瞬間は、やっぱりとてもうれしいですよ」

その時代の香りをつくり、届ける。そのために、薫玉堂は挑戦を続けるのだと思います。

ちょうど今も、業務改善のために小さな点から見直しをしているところ。新店でも、どうしたらオペレーションがよりよくなるかなど、新しく入る人と一緒に考えていきたいこともたくさんある。

簡単な道ではないかもしれない。けれどそんな挑戦を続ける老舗で働くことは、新たな歴史を紡いでいく一員になることだと思います。

(2018/01/25 取材、2018/08/22 更新 遠藤真利奈)