※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

「時代が変わっても補修の仕事は自動化・機械化できないし、直したいという需要も絶対になくなりません。タイムマシンでもできない限り、僕らの仕事はきっとなくならないと思います」そう話すのは、株式会社REPARO(レパロ)の代表・岡﨑さん。

REPAROは、床や壁などの傷や凹みの補修、壊れてしまった家具や陶器などの修理を専門とする会社です。

今回募集するのは、お客さんの自宅や工房で補修作業を行うアドバイザー。

今回募集するのは、お客さんの自宅や工房で補修作業を行うアドバイザー。専門的な仕事だけど、まったくの未経験でも大丈夫。本気で技術を身に付けたいと思う人には、とことん向き合ってくれる会社だと思います。

REPAROの事務所兼工房には、東武東上線の成増駅からバスに乗って向かう。

最寄りのバス停で降りて住宅街の中を歩く。大きな公園があったり、学校帰りの小学生とすれ違ったりと、のどかな雰囲気。

到着すると出迎えてくれたのが、代表の岡﨑さん。工房にお邪魔して話を聞いた。

岡﨑さんが補修の仕事をはじめたのは、20年ほど前のこと。結婚を機に、義理のお父さんの仕事を手伝いはじめたのがきっかけだった。

岡﨑さんが補修の仕事をはじめたのは、20年ほど前のこと。結婚を機に、義理のお父さんの仕事を手伝いはじめたのがきっかけだった。「うちは、基本的には直しの専門です。お客さまの家にお邪魔して直したり、送ってもらったものをここで直したりしています」

社員5人の小さな会社。でも、その技術には自信がある。

「技術力は補修業界でもピカイチだと思っています。料金は安くないけれど、『この仕上がりでこんなにかかるの?』って言われるんじゃなくて、『これだけ直ってこの値段なら正当ね』って納得してもらえる補修をしたい。常にそう思っています」

関東を中心に、全国から依頼がある。

特に多いのは、引越し屋さんが作業中に壊してしまった家具の修理依頼や、フローリングなど室内の傷を直したいという住宅メーカーからの依頼。

個人のお客さんからは、徳利の飲み口や動物のオブジェ、革のソファーの修復など変わった依頼も多い。

単に接着するだけではなく、内側から補強して再び壊れることのないように。色以外に艶感も合わせるし、木製の家具だったら、細かい木目まで手描きで再現する。

単に接着するだけではなく、内側から補強して再び壊れることのないように。色以外に艶感も合わせるし、木製の家具だったら、細かい木目まで手描きで再現する。届いたときよりも丈夫に、美しい状態で返すことを心がけている。

「どんな依頼も、断りたくないんですよ。難しいものでも、お客さんが直したいと思っているなら直してあげたい。だからどんなに手間のかかる作業も面倒くさがりません」

「どんな依頼も、断りたくないんですよ。難しいものでも、お客さんが直したいと思っているなら直してあげたい。だからどんなに手間のかかる作業も面倒くさがりません」技術力があると自負するからには、下手な仕事はできない。

REPAROで働くのは正社員のみとのこと。

「基本的に未経験の人を採用しています。経験者だと以前の癖が抜けなくて、簡単な方法に走りがちで。うちは耐久性を重視する面倒な直し方だし、仕上がりのクオリティも高いレベルを求めます」

「この仕事に器用不器用は関係なくて、やる気があれば技術は絶対に身につきます。それだけは間違いありません」

どんな話も、はっきりと言い切ってくれる岡﨑さんは、話していて気持ちがいい。

依頼主の自宅での作業も多いから、REPAROでは技術力と同じくらい、接客力も重視している。

依頼主の自宅での作業も多いから、REPAROでは技術力と同じくらい、接客力も重視している。「毎回、最初に直し方の説明をします。なかには引越し作業中に大事なものを壊されて怒っている方もいれば、思い出の品をどうにか直したいって懇願してくる方もいる。敏感に相手の気持ちを感じ取って、どんな方にも納得してもらえるように説明します」

作業中に間近でずっと手元を見ている人もいれば、たくさん話しかけてくる人もいる。そんなときは、お客さんと話をしながら作業を進めていく。

「黙々とやることが一生懸命やっているってことじゃないと、社員にはよく言います。『手を動かしながらでいいですか』って了承をとって、話しながら作業する」

「だから練習のために工房でもどんどん話しかけますね。お客さまに失礼のない対応ができるように、雑談のなかでも、言葉の選び方や失礼な発言がないか見ています。ルールだからじゃなくて、自然とそういうことができる人間に成長してくれるのが理想ですね」

入社2年目の瀬戸さんは、技術面でも接客面でも、今まさに奮闘中。

長年サッカーをやっていて、前職もサッカークラブの指導者だった。

「REPAROを知ったのは、転職活動中の合同説明会でした。手に職をつけて、その技術を活かして長く働ける仕事を探していたんです」

「REPAROを知ったのは、転職活動中の合同説明会でした。手に職をつけて、その技術を活かして長く働ける仕事を探していたんです」採用面接を受ける前には、20日間のインターンを経験。

最初はどんな仕事からはじめたんですか?

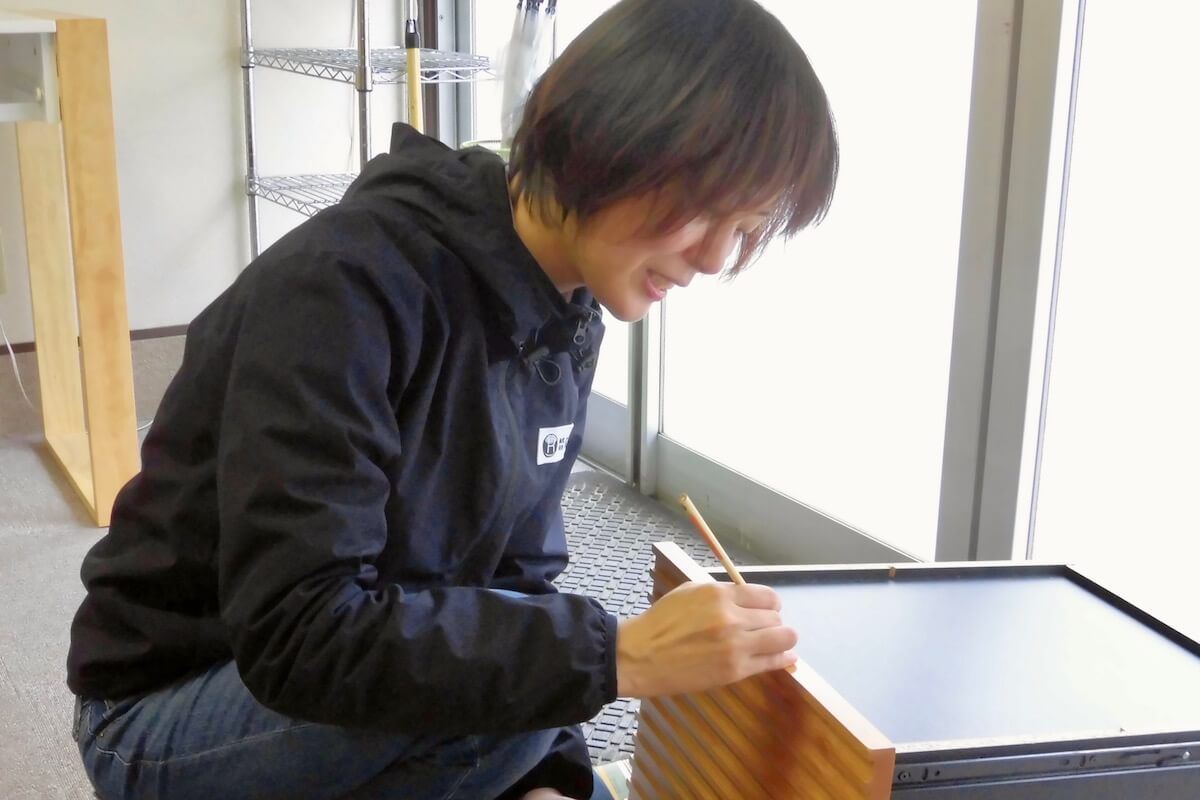

「まずは、ひたすら平らを出す練習をしていました」

“平らを出す”とは、フローリングの床に自分で傷をつけ、その凹みを水平な状態に戻すこと。凹みをパテで埋めてヘラで整えた後、色をつけたり磨いたりして、どこが凹んでいたかわからない状態まで直す。

平らな状態を体で覚えないと、その先にどんな補修をすることもできないそう。

平らな状態を体で覚えないと、その先にどんな補修をすることもできないそう。これから入る人も、最初のうちは、自分で傷をつけて直すという作業を繰り返し練習する。

「これは、基礎の“き”にもならないような部分です。インターン中も、先輩の作業を隣で見ていたので、『もっとずっと高いところを目指さなきゃいけない、難しい仕事なんだ』っていうのは感じていましたね」

1ヶ月ほどで工房での練習期間を終え、先輩に同行して現場の作業に加わる。やり方を教わりながら作業をして、先輩に合格点がもらえたら一人で現場に行きはじめる。

独り立ちした後も、わからなければ電話で聞いてもいい。

そうやって、少しずつ段階を踏んで育ててくれる。

「技術を身につけるのは簡単ではなくて、正直、本当にこの仕事を続けていけるのかって落ち込んだことも何度かありました。自分はよくできたと思った直しが、先輩から見たら全然ダメだったりして」

「でも諦めたくなかったので、『お客さまがこれを見てどう思うか?』っていうのを考えながら、練習と実践を繰り返して。この状態を乗り越えれば、もっと上の技術が身につくって信じてやるようにしてきました」

技術に加えて、接客にも妥協はしない。

技術に加えて、接客にも妥協はしない。「実は、もともと人見知りなんです。最初のころ、社長にも『表情硬いよ』って指摘されて。自分がどんな性格だろうと、お客さまとはしっかりコミュニケーションを取っていかなきゃいけないと教えてもらいました」

「仕事では人見知りの性格を出さないように意識しています。幼馴染が見たら驚くんじゃないですかね(笑)。どんな表情や言葉で伝えるのが相手にとっていいのかなって考えながら、自分を磨いていけるように意識しています」

一つひとつ、丁寧に説明してくれる瀬戸さん。

人見知りだとはまったく感じなかったので、話を聞いていて意外だった。

「インターンのころから、社長の仕事に取り組む姿勢を見たり、考え方を聞いたりするなかで気づくことも多くて。この会社で働けば、社会人として成長できるって感じた部分は大きかったですね」

「言葉遣いとかマナーとか、こんな部分まで指摘されるんだって驚く人もいるかもしれません。『こんなに関わってくれる』『ここまで思ってもらえている』と、前向きに捉えられるかどうかだと思います」

瀬戸さんをはじめ、後輩の教育にあたっているのが、課長の向(むかい)さん。

大学卒業後に絵画補修の専門学校を経て、新卒でREPAROに入社。働きはじめて8年目になる。

大学卒業後に絵画補修の専門学校を経て、新卒でREPAROに入社。働きはじめて8年目になる。「同じ補修といっても、絵の補修とは全然違います。当時は、学んだことを活かせるかなって思いもあったんですけど、甘い考えでしたね。0から学ぶっていう気持ちがないと難しいってことは、社長にガツンと教えてもらいました」

自分が根気強く岡﨑さんに育ててもらったように、今は後輩を教えている。

「育てる側も勉強しなきゃいけないことが多いです。どんどん興味を持って質問してきてほしいけど、聞きやすい環境をつくれているかとか。厳しいときと褒めるときの使い分けとか…」

「仕事の進め方やビジネスマナーでも、自分が知らないことは後輩に教えられないので、きちんとした知識を身につける努力はしています」

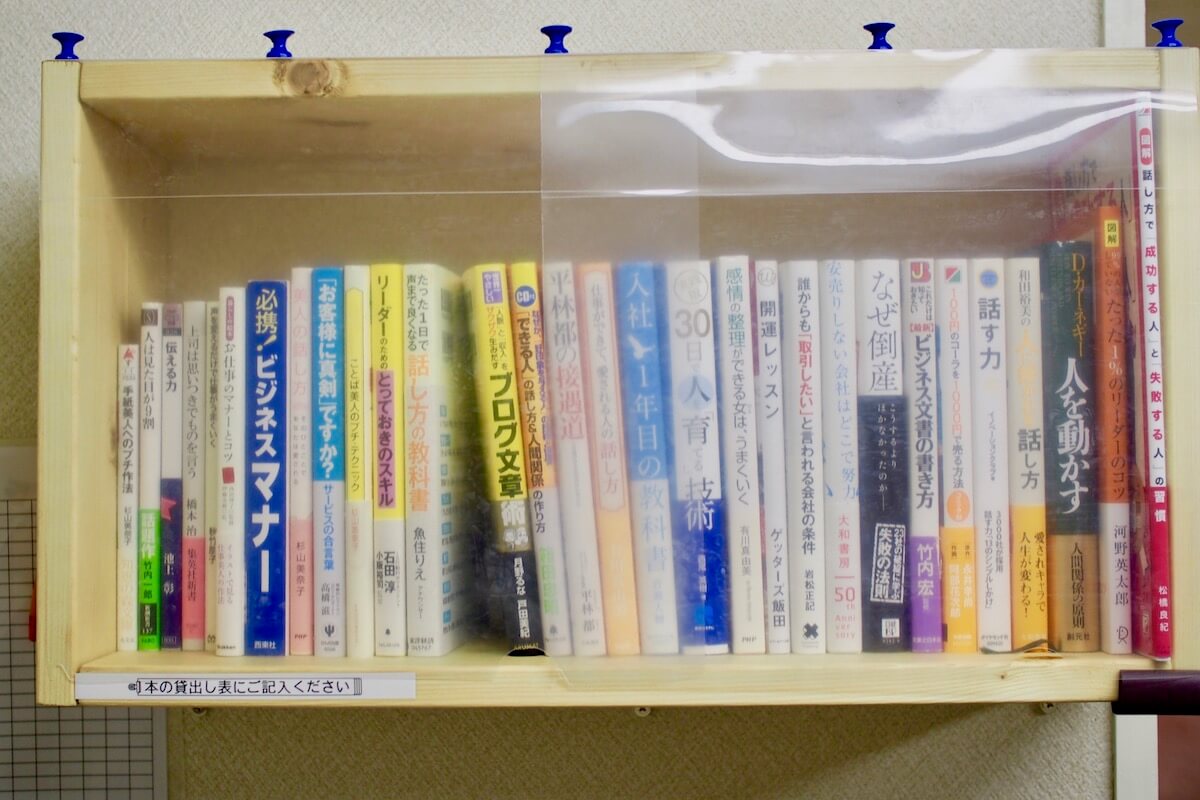

工房の隅には、“教える技術”と題された本棚が。岡﨑さんが最近つくってくれたものだそう。

補修の技術に限らず、人間的な成長もREPAROは大切にしているんだろうな。

なんとなく男性が多そうなイメージがある、補修の仕事。

なんとなく男性が多そうなイメージがある、補修の仕事。向さんはどう感じているんだろう。

「そうですね…。最近は女性も増えてきましたけど、以前は住宅の補修に行くと出入りするのは男性の大工さんばかりで、不安になることもありました」

向さんはとても柔らかい雰囲気で、話していて心地がいい。今は、女性であることを強みに感じているという。

「ご自宅にお邪魔するときは、女性にご対応いただくことのほうが多いので。こちらも女性だと安心してもらえたり、そこから話が広がったりして、気兼ねなくお過ごしいただけているなと思いますね」

「ぜひ女性とも働きたいです!」と話す向さん。

一度技術を身につければ、産休や育休でブランクが空いても戻りやすいというのは、この仕事の魅力かもしれない。

「働くなら、いろんなものを扱えることや、いろんな場所に行くことを楽しめる人がいいと思います。基本は車で移動するので不安な人もいると思いますけど、私もペーパードライバーだったので大丈夫です(笑)。今は毎日違う場所に行けるのがむしろ楽しいですね」

「働くなら、いろんなものを扱えることや、いろんな場所に行くことを楽しめる人がいいと思います。基本は車で移動するので不安な人もいると思いますけど、私もペーパードライバーだったので大丈夫です(笑)。今は毎日違う場所に行けるのがむしろ楽しいですね」「扱うものも幅広いし、挑戦しようと思えばできることはいっぱいあります」

最近、向さんが新しく取り組みはじめたのが、金継ぎ。

従来REPAROが陶器に施していた補修は、丈夫だけれど鑑賞を目的としたもの。接着剤や補修剤などさまざまな材料を使うので、安全面に考慮して、暮らしのなかで再び使用することは勧めていなかった。

「直した後も使いたい」というニーズに応えるため、向さんが金継ぎを提案。今はメニューのひとつになっている。

向さんのようになるまでには、長い時間がかかるはず。

向さんのようになるまでには、長い時間がかかるはず。でも、目の前のことに一つずつ取り組むことが、何よりの近道だと思う。

岡﨑さんも、こんなふうに話していた。

「楽しくなるまでは時間がかかります。僕だって最初の10年は、ちゃんと直せるかドキドキしながら現場に行っていたくらい。新人のうちは、ちょっとできるようになって、また壁にぶつかっての繰り返しですよ」

「でも、できないのは恥ずかしいことじゃないんです。僕らはとことん付き合うから、逃げないで何度でも這い上がってほしい。そうやっていけば、かなり腕のいい職人になれると思います」

日々、目の前の仕事に本気で取り組む。

その先で一段上の景色が見られたときには、この上ない喜びが待っているんだと思います。

(2019/1/23取材 増田早紀)