※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

katakana(カタカナ)は、「日本のカッコイイを集めたお土産屋さん」として、雑貨や洋服などを扱うお店です。今回は、このお店で販売やバイイングに関わるスタッフを募集します。取材に行く前、代表の河野さんのブログを読んでいたら、ある文章が目に留まりました。それは、大分での買い付けの際に河野さんが立ち寄った老舗のパン屋さんについて書かれたもの。

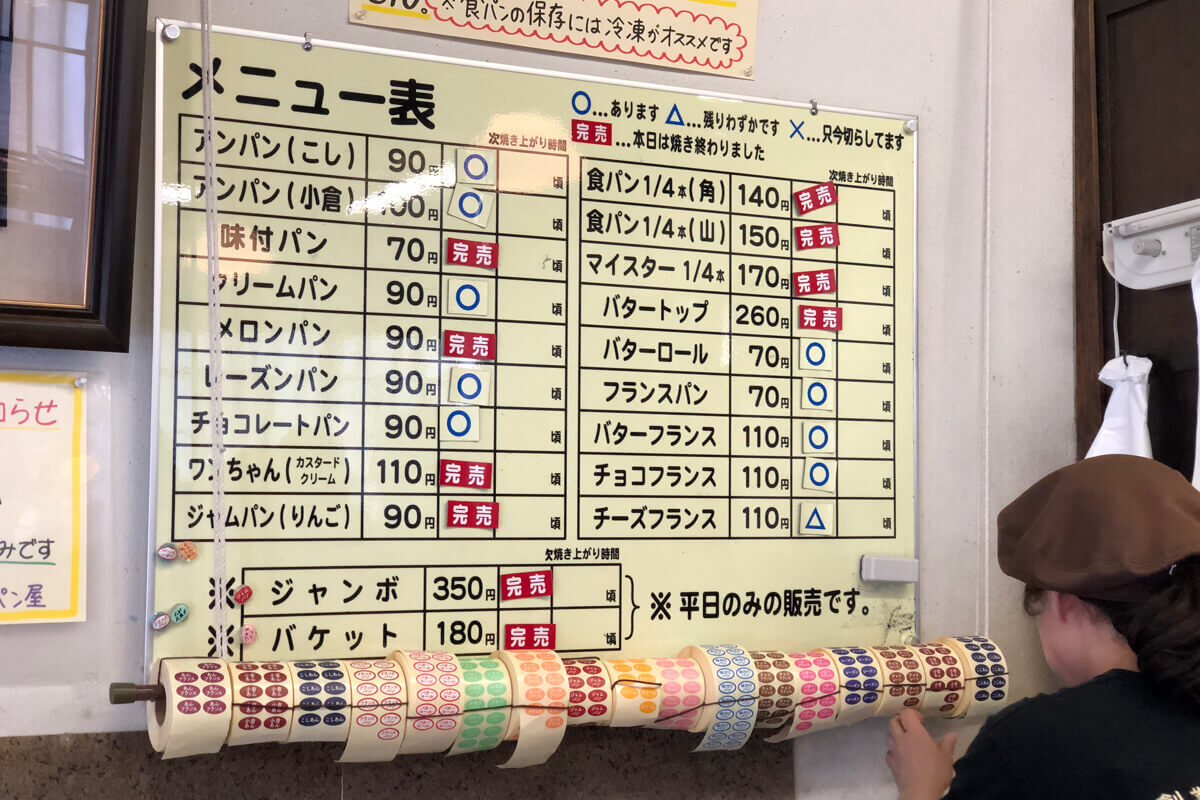

『カウンターの後ろの大きなメニュー表。わかりやすさとデザインを意識していないデザインに惹かれます。』

意識していないからこそのかっこよさ。たしかにわかる気がする。表面的によく見せようとするんじゃなくて、機能的で見た目も美しい。余計なものがなくて、ちゃんと芯が通っているような…。

意識していないからこそのかっこよさ。たしかにわかる気がする。表面的によく見せようとするんじゃなくて、機能的で見た目も美しい。余計なものがなくて、ちゃんと芯が通っているような…。河野さんたちが考える「カッコイイ」もののこともっと、聞いてみたいな。普段、どんな視点でものを選んでいるんだろう。ほかにはどんな「カッコイイ」があるんだろう。

そんな気持ちで、自由が丘へ向かいました。

駅の南口から歩いて5分ほど。小さな交差点の角に、katakanaのお店が見えてきた。

お店の外にはたわしや靴下、ポテトチップスなどが並んでいる。向かい側から歩いてきた人が、商品に吸い寄せられるように足を止めていて、おもしろい。

お店の外にはたわしや靴下、ポテトチップスなどが並んでいる。向かい側から歩いてきた人が、商品に吸い寄せられるように足を止めていて、おもしろい。その近くで、ほうきを持って掃除をしている人がいる。近づいていくと、代表の河野さんだった。

「今日の取材はここにしましょう」と誘ってくれたのは、お店の隣にあるガレージ。

ちょうど春らしくなってきたし、天気もいい。河野さんと、奥さんで店長の与輔子(よほこ)さん、バイイングも担当するスタッフ川口さんの3人でテーブルにつく。

お茶をいただきながら話をしていると、通りすがりの常連さんが、「こんにちは。あら、お茶タイム?」と河野さんたちに声をかけていく。

お茶をいただきながら話をしていると、通りすがりの常連さんが、「こんにちは。あら、お茶タイム?」と河野さんたちに声をかけていく。このガレージでは、週末ごとにいろんな地域のつくり手を招いてマルシェを開いている。取材の翌日は、「金華鯖のさば寿司マルシェ」だという。

お店がこの場所にオープンして10年。あらためて河野さんに、今の気持ちを聞いてみる。

「お店の雰囲気は、10年の間に結構変わりましたね。最初はもの選びに関しても、とにかく僕たちが好きなものっていう基準が大きかったし、空間もちょっとカッコイイ感じにしようと思って、けん玉をオブジェのように並べたりして。商品も今よりかなり少なかったんです」

「お店の雰囲気は、10年の間に結構変わりましたね。最初はもの選びに関しても、とにかく僕たちが好きなものっていう基準が大きかったし、空間もちょっとカッコイイ感じにしようと思って、けん玉をオブジェのように並べたりして。商品も今よりかなり少なかったんです」取材に行った日も、お店にはkatakanaをはじめるきっかけのひとつにもなった「曲げわっぱ」のお弁当箱が並んでいた。

曲げわっぱは秋田県の伝統工芸品。実際に使ってみると、木がお米の水分をうまく調節してくれて、本当においしく感じるのだと、河野さんは以前のインタビューでも話してくれていた。

お店をスタートした10年前はファストファッションをはじめ、海外から安く大量にものが入るようになった時代。

お店をスタートした10年前はファストファッションをはじめ、海外から安く大量にものが入るようになった時代。だからこそあらためて、自分たちの身近に隠れていた日本のものを紹介する場にしたいと、お店ははじまった。

それにしても、今はお店の中にも外にも本当にいろんなものが並んでいる。

可愛らしいアクセサリーや、なかにはクスッと笑ってしまうような文具や雑貨もある。

「以前、お客さんに言われたんです。『この店に来るとホッとするわ』って。今どき、ボールペンが欲しければ百円ショップでも手軽に買えるんだけど、うちに並んでいるものはそういう便利さだけじゃなくて。そばにあってちょっとホッとするようなものなのかもしれません」

お散歩中のお年寄り、近所の子どもたち。

お散歩中のお年寄り、近所の子どもたち。お店を開いた当初は想定もしていなかったようなお客さんとの出会いやコミュニケーションから、お店に並ぶものたちも変わってきた。

「僕はこのkatakanaをはじめる前、長く洋服の業界にいて。最初は売り場に立って接客をしていたんだけど、MDやバイヤーになって本部に移動すると、お客さんの顔じゃなくて、数字しか見えなくなる」

「今日売れた10万円と、昨日の10万円。額にしたら同じでも、中身が違うかもしれない。どうすればお客さんがワクワクしてくれるかっていう発想でものを選ぶためには、売り場でお客さんと直接話をするっていうことがすごく大切なんですよね」

日々お店に立って、接客もしている河野さん。お店でつかんだ空気感を、どうやってもの選びにつなげているんだろう。

katakanaにとっての「カッコイイ」についても聞いてみたい。

「僕たちが特に気にかけているのは、ものに関わる“人”のことなんです。つくり手もそうだし、運ぶ人や、売る人も。やっていることに筋が通っている人たちのものを扱いたいんです」

たとえば、最近出会ったのは福島でシャツづくりをしている人。

福島県の白河は、古くから縫製の工場が並ぶまちだった。一方で近年は、加工賃料の安さから経営が難しくなってきている会社も多い。そんな日本の縫製工場のあり方を変えようと、新しいシャツブランドを立ち上げたのが、motone(モートン)の根本さんだ。

motoneのシャツは袖口のところがリブになっていて機能的だし、色もアクセントになっていてかわいい。

motoneのシャツは袖口のところがリブになっていて機能的だし、色もアクセントになっていてかわいい。一方でつくり手にとっては、伸縮性のあるリブとシャツ生地を合わせて縫うのは難しく、縫製工場の熟練スタッフでなければmotoneのシャツは縫えないという。

「行ってみたら、根本くんと工場のおばちゃんたちの掛け合いがなんともいい感じなんです。『こんな難しいの、どうしたらいいのよ〜』『いやぁ、なんとかやってみてくださいよ、できたらカッコイイと思うんです』『しょうがないわね〜』って」

「そういうのが見えると、一枚のシャツが愛おしくなる気がしませんか。僕たちのお店にあるものは全部、『かわいいでしょ』で終わらないストーリーがあるというか。むしろそのストーリーを伝えるために、ものを仕入れているような気がします」

ものづくりの現場で感じた空気を、お店に持ち帰り、お客さんに伝える。

katakanaのものを見て、お客さんが「ホッとする」と言うのは、そこに含まれるストーリーがあるからなのかもしれない。

「ストーリーはやっぱり大切ですね。ただ、それだけでお客さんに買ってもらうわけにはいかない。そういう意味でも現場に行って品質を確かめるっていうのは大切なことだと思います」

と続けるのは、福島への出張にも同行した与輔子さん。

「motoneのシャツは実際に手にとってみて、着心地もいいし、縫製もとてもきれいでした。着てみて、やっぱりこれいいねって。やっぱり洋服だから、着たときにテンションが上がるっていうのは大切なことなんですよ」

「motoneのシャツは実際に手にとってみて、着心地もいいし、縫製もとてもきれいでした。着てみて、やっぱりこれいいねって。やっぱり洋服だから、着たときにテンションが上がるっていうのは大切なことなんですよ」ふたりの確信から、展示会としてお店に並ぶことになったmotoneのシャツ。

お客さんに届けるうえで、与輔子さんは根本さんのこんな言葉を思い出すという。

「彼は、『デザイナーだけじゃなくて、もっと縫っている人のことも知ってほしい』って話していて。たしかに、このシャツの着心地がいいのは、仕立てのよさのおかげ。工場の人たちのことをちゃんと伝えるのは、お店の責任だなと思います」

自分が見聞きしたことを言葉で伝えるだけでなく、お客さんが気持ちよく商品に出会えるように、お店を整えたり、紹介のポップを作ったり。

お店を訪ねたときに、河野さんが掃除をしていたように、毎日スタッフみんなで売り場をつくっていく。

お店を訪ねたときに、河野さんが掃除をしていたように、毎日スタッフみんなで売り場をつくっていく。全部で6人の小さな会社だからこそ、全部を体験できる。数字を追うだけでなく、ものを選び、届けるプロセスを一つひとつ自分たちで考えていける仕事だと思う。

働き始めて3年目になる川口さんも、普段はお店にいることが多いのだそう。

「お店にいると、どんなお客さんが来て、何を手にとって、どんなものを探しているのかがよくわかる。バイイングに行くときは、お店で感じたことを思い出しながらものを選んでいるような気がします」

「お店にいると、どんなお客さんが来て、何を手にとって、どんなものを探しているのかがよくわかる。バイイングに行くときは、お店で感じたことを思い出しながらものを選んでいるような気がします」自分が好きなものを集めるだけじゃなく、好きなものを誰かと一緒に楽しみたい。

katakanaでの仕事を楽しめるのは、そんな人なのかもしれない。

川口さんが続けて話してくれたのは、陶磁器作家・角井理愛(つのいりえ)さんの作品を扱うことになったときのこと。

「角井さんの作品は、植物を直接うつわに貼り付けて焼いていて、植物は灰になるけど、痕跡が模様として残るんです。普通は枯れて無くなってしまう植物が、模様として生活のなかに残っていくっていう発想がすごくいいなと思って」

とはいえ角井さんの作風は、それまでkatakanaが紹介してきたものとは少し違っていた。

とはいえ角井さんの作風は、それまでkatakanaが紹介してきたものとは少し違っていた。お客さんたちはどんな反応を示すだろう。川口さんは、製作過程をキャプションで紹介したり、手にとっている方がいたら話しかけてみたり、伝え方を工夫した。

「katakanaのいいところは、直接お客さんに商品の魅力を伝えられること。自分はどんなところに心惹かれたのかを話していくと、お客さまの気持ちもちょっと動くような感触があって。それが楽しいんです」

「展示会を続けていくうちに、ファンも増えて。デビューしたばかりだった角井さんにとっても、何か役に立てたのかなと思うと、うれしかったです」

伝統工芸も、クラフトも、小さな町の工場の製品も。いろんなつくり手の商品が並ぶkatakana。

わずか10坪のこのお店は、いろんな人との出会いを通じてかなり賑やかになってきた。

河野さんは、これからどんなことをしてみたいですか。

「たとえばギャラリーのような空間があれば、作家さんの個展とか、職人さんの実演販売とか、その人の世界観を丸ごと伝えることができるかもしれない。せっかくだから、この自由が丘周辺でもっといろいろやりたいですね」

「たとえばギャラリーのような空間があれば、作家さんの個展とか、職人さんの実演販売とか、その人の世界観を丸ごと伝えることができるかもしれない。せっかくだから、この自由が丘周辺でもっといろいろやりたいですね」「もうひとつ僕には夢があって、ソフトクリーム屋をやりたいんです。名前も決まっているんです、アンソニーって」

アンソニー? 誰の名前だろう。

「僕はソフトクリームが大好きなんですけど、お店としてやるからには冬場に何か温かいものを出したい。それで、お汁粉とソフトクリームの店。あんことソフトでアンソニー(笑)」

あんこのアンだったのか…(笑)!アンソニー。ちょっと名前を呼んであげたいかわいさがありますね。

「それは、記事に載せないほうがいいんじゃない?」と与輔子さんは笑っていたけど、好きなもののことを楽しそうに話しているときの河野さんは、なんだかとてもよかった。

仕事のやりがいって実は、そういうちょっと脱線したところで一緒に笑える仲間がいるかどうかで変わってくる気がする。

心から楽しめること、誰かと一緒にワクワクしたいという気持ちが詰まったお店だと思います。ぜひ、自分の好きなもののこと、河野さんたちと話してみてください。

(2020/2/21 取材 高橋佑香子)