※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

「仕事とプライベートがごちゃごちゃになるっていうか。ここからが仕事でここからがプライベート、っていう感覚があんまりなくて。ぼくら、給料はそこまで払えないんですけど、暮らすように働くみたいな生き方を一緒にしたいですね」

そう話してくれたのは、合同会社Rext滝越の代表社員・倉橋さん。

Rext滝越は、長野県王滝村で手打ちそばや釣った魚を食べられる食の体験施設「水交園」や「森きちオートキャンプ場」を運営する会社です。昨年10月には、村内外の人の交流の場として「農家民宿&大衆酒bar常八」をオープン。コロナ禍以前はインバウンドも積極的に受け入れてきました。

その傍ら、空いた時間には畑で野菜や染色のための藍を育て、生ごみや落ち葉などはコンポストで堆肥に。山で伐った木は薪に、葉は精油に加工し、鶏を飼って卵を自給するなど、さまざまなことを計画中です。

今回はここで一緒に暮らすように働く仲間を募集します。

ひとつの施設運営に携わるというよりは、季節や天候に合わせてさまざまな業務を担当することになります。

生活や地域にとって必要なことを突き詰めていくと、それが仕事になる。小さく事業をつくっていくようなことにも挑戦できる余白のある環境だと思います。

昔ながらの家屋や石畳。木曽街道沿いに車を走らせると、かつての宿場町の名残を感じる。

御嶽山を望みながら長野県の最西端に位置する王滝村へ。東京からだと車で5時間ほど。

一昔前は木材を運び出すための森林鉄道も整備されたほど林業で栄え、今も村の面積の約7割を国有林が占めるという。

町の中心からさらに30分ほど山道を登っていくと、「森きちオートキャンプ場」のある滝越(たきごし)地区についた。

「去年ここにテントサウナを張って。そのまま川に入って、外気浴して遊んでいるんです」

そう話すのは、代表社員の倉橋さん。

静岡・御殿場出身で、自動車整備士として働いていた倉橋さん。3.11をきっかけに暮らしを見つめなおし、2014年に地域おこし協力隊として王滝村に移住。

任期終了後は集落支援員として活動したのち、Rext滝越を設立して「森きちオートキャンプ場」と「水交園」を村の指定管理のもと、運営してきた。

現在は、週末に水交園で蕎麦打ちやピザ焼き、平日は畑仕事や薪割りなどを担当。キャンプ場は、会社の設立と同時に移住してきた倉橋さんのお父さんが管理人を務めている。

「まずは自分たちが稼いで、王滝で生きていくために始めたんです。ただ、地域のお祭りや行事に参加していくなかで、高齢化の進むこの地区のためになることをしていきたいと思うようになって」

転機が訪れたのは、2018年7月のこと。

「ドイツ人が一人で王滝村に来たんですよ。僕は英語は全然できないんですけど、どこも泊まれるところがないって言うから、面白そうだし別にいいですよって受け入れて。あとから来たフランス人と一緒にうちの手伝いをしてもらっていました」

するとその1週間後、村の中心から滝越地区へ通じる唯一の道が崩落。

倉橋さんは移住してきたお兄さん、お父さんと犬の官兵衛、2人の外国人とともにヘリコプターで救出されることに。

帰国のフライトまで時間のあった2人は地元の農家に滞在しながら復旧作業を手伝い、村の人たちと交流を重ねていった。

「彼らは旅行会社に勤めていて、日本での提携先を探していたんです。滞在するなかで王滝村の村民や僕たちのことを気に入ってくれて、提携しようという話になりました」

「ただのインバウンドじゃなくて、1週間から3週間くらいボランティアツアーで滞在するという感じで。文化や暮らしを学びながら村の手伝いをしてもらうんです」

最初は倉橋さんの自宅と水交園の一室で農家民宿の許可を取って運営していたところ、人気が出て手狭になり、古民家を購入し改修することに。

クラウドファンディングも活用して昨年10月に完成したのが、「農家民宿&大衆酒bar常八」。

コロナ禍の影響を大きく受け、インバウンド事業は現在ストップしているものの、国内のお客さん向けにオープンしている。居酒屋スペースも現在は予約制で開けていて、飲食店の少ない村内で重宝されているのだとか。

社名のRextというのは、再びという意味の「re」とnextをかけ合わせた造語。

「温故知新っていうことですね。僕らみたいな移住者は、新しく何かを始めるっていうよりも、もともとあった文化とか歴史とか、村の人がやってきたことを大事にしていけばいいんじゃないかと思っていて」

インバウンド事業も一見すると新しいことのようだけど、大事にしているのはツアーを通して村の暮らしを伝え、今あるものを残す手助けをするということ。

「地域の課題って、割と人が来れば解決していくと思っていて。お祭りに人がいないとか、消防団員が少ないとか、空き家が増えてるとか、仕事がないとか。だから今は地域課題とビジネスをつなげることと、移住者を増やしていくことに力を入れています」

最近は常八でイベントを開催するようになった。

「王滝村を気に入って、週末は常八の2階に住んでる愛知のおっちゃんがいて。音楽をやっている人で、村のために何かしたいということで、月に2回ウクレレ教室をしてくれているんですよ。毎回7人くらいが参加していて。7人っていうと、王滝村の人口の1%になるんです」

「やっぱりここにいると自分の存在価値を感じられますね」

存在価値。

「地元の御殿場は8万人が住む地域で、僕一人がどうのこうのしてもそんなに影響がないけど、ここだと草刈りとか雪かきができるだけでありがたがられて。自分を必要としてくれる人がたくさんいる。それが魅力というか」

地域のなかで必要とされることに応えていくうちに、事業の幅も広がっていった。仮にいずれかの事業が立ちゆかなくなっても、農作業や森林調査などの季節仕事の需要は常にあるという。

それはもしかしたら、都市部で安定した給料をもらうのとはまた違った安心感のある働き方なのかもしれない。

「結果的に会社としていろんな事業をしているんですけど、僕たちはビジネスをしたいというよりは、持続可能な暮らしに関心があるんです」

「畑も農薬は使ってない…というか農薬の使い方、よくわからないし。キャンプ場で回収した落ち葉やコンポストを堆肥化して畑にまいたり、鶏を飼ったり、木を伐ったり、薪を割ったり。仕事とも遊びともつかないようなことをしてるときが楽しいですね」

倉橋さんとともに暮らしを楽しみながら働いているのが、杉野さん。

「宿泊のお客さんがいるので、今晩の料理に使うんです」

そう言いながら、使う分だけのフキノトウを大事そうに持って現れた。倉橋さんと倉橋さんのお父さんを除けば、唯一のスタッフだという。

普段は主に水交園と常八での調理を担当している。

岐阜県中津川市の出身で、王滝村と同じ木曽郡の南木曽町で地域おこし協力隊を経験。卒業後、倉橋さんに誘われて2019年にインバウンド事業の担当としてRext滝越に入社した。

2人のお子さんと、ネコとウサギと暮らしているそうだ。

「インバウンドのボランティアツアーの話をもらったとき、私も英語はそんなにできないけど、大丈夫でしょみたいな感じで。とにかく面白そうだと思って来ることにしました」

「子どもが小さいころから英語に触れられて、山奥にいながら世界中のいろんな国の人と関われるっていうのは魅力的ですね。最初にドイツ人が来たときに私たちもいたんですけど、言葉の壁とか関係なく、子どもたちが楽しそうに遊んでいるのを見て、いいなって」

自然のなかで育ち、小さいころから家の近くで採った山菜を調理して食べるのが好きだったという杉野さん。

水交園や常八での料理にはなるべく地域の食材を使い、地元の人から教わった郷土料理を提供するようにしている。

「自分の好きなことが仕事に活かせる環境なので面白いんですよ。好きなことを事業として成り立たせるのって、個人的には結構なハードルだったんですけど、ここだとみんなで考えながら形にしていくので」

染め物が得意な倉橋さんのお父さんが染めた布は、杉野さんが地域の人と縫製してマスクにして販売。倉橋さんの焚火好きが高じて、長野県内のアウトドア用品店の代理販売を行うようにもなった。

一緒に働くことになる人も、自分のやりたいことと、王滝村やRext滝越の資源を組み合わせることで、新しく事業をつくることにも挑戦してほしい。

その事業で会社の売り上げが増えれば、給料もちゃんと上がるような仕組みにしていくそう。

自分たちが生きていくために、どれだけの稼ぎが必要で、そのためにどんな仕掛けをしていくのか。

小さな会社なので、一人ひとり経営者のような感覚で考えられる人がいいと思う。

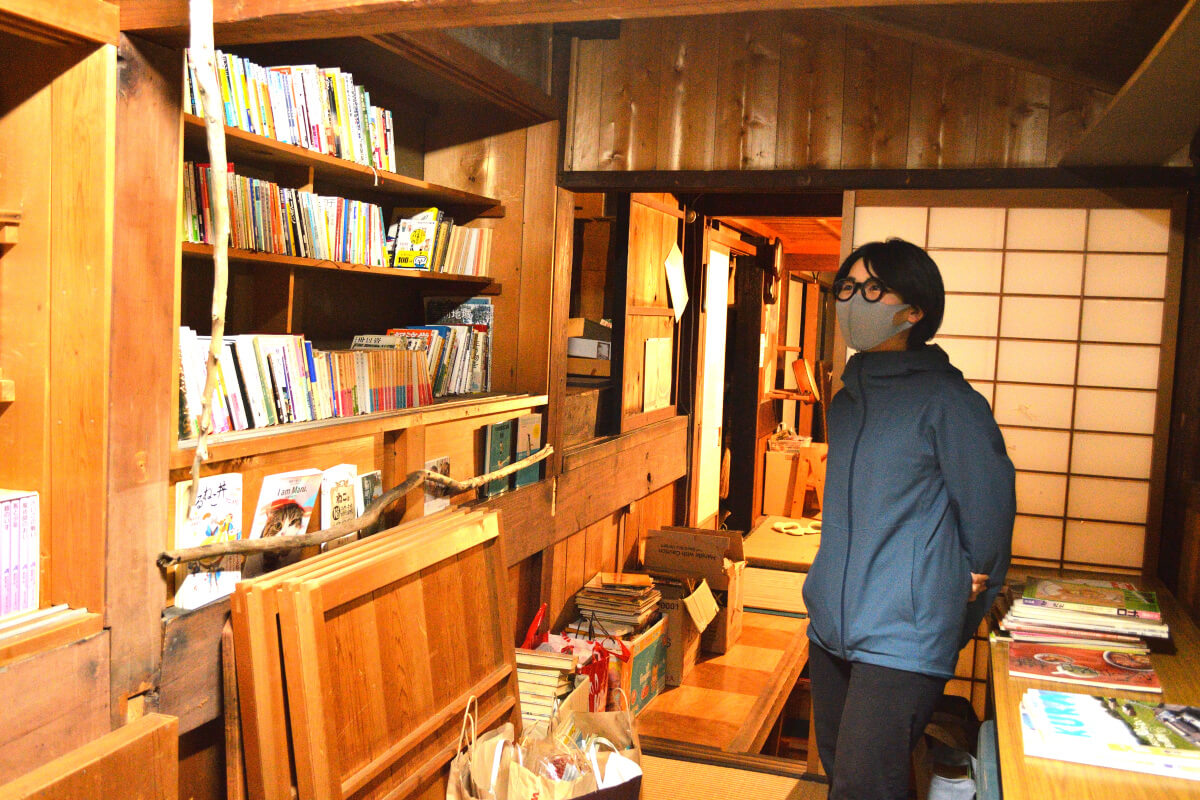

最後に話を聞いたのは、常八で新たに図書室をつくる計画を進めている工藤さん。

王滝村の地域おこし協力隊として昨年4月から活動している。

「地元は働く場所には困らないし、何も考えなくても生きていけそうな場所で。もっと自分で考えて行動できるようになりたいと思って王滝に来ました」

高校を卒業してから地元の愛知で4年間働いたのち、協力隊に。

自分で望んで来たとはいえ、縁もゆかりもない土地。一筋縄にはいかないことも多かった。

「買い物に行くのにも不便なことも多いですし、最初は村の人とのつながりも、頼れるところもなくて、正直しんどい時期もありました。辞表を常に持ち歩いてたくらい(笑)」

どうして続けられたんですか?

「去年の夏ごろにRext滝越の手伝いで常八の改修を一緒にやり始めてから、ここを介して村の人と知り合えるようになったんです。『常八にいる子だよね』って声をかけてもらえるようになりました。そこからどんどん仲良くなって、畑に呼んでもらったりしているうちに、不便なことも気にならないくらい、村での居心地が良くなってきました」

地域の人とのかかわりが増えるにつれて、協力隊として活動するうえでの意識も少しずつ変わってきたという。

「最初は起業したいっていう気持ちしかなかったんですけど、もっと王滝の日常とか、人の雰囲気を外に発信したいと思うようになって、カメラを始めました。王滝の人にもいろんな世界を知ってほしいなと思って、今は常八に図書室をつくっています」

「外から移住してくるには不安があると思うんですけど、Rext滝越のみなさんのおかげで私はすごく安心して活動できているんです。なのでちょっとだけ先に来た身として、自信をもって大丈夫ですと言いたいです」

不便なことはあるかもしれない。でも、この人たちと一緒なら、それも楽しく乗り越えられるんじゃないかな。

わずかな時間しかともにしてないけれど、“きっと大丈夫”と言いたいです。

(2021/4/15取材 堀上駿)