※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

蚕が吐き出す艶やかな糸。明治時代、日本は世界一の生糸輸出国でした。その後、繊維産業としての需要は下がってきましたが、今、医療の分野から再びシルクが注目を集めています。

シルクに含まれる成分から人の細胞を再生し、人工皮膚やスキンケアに活用する研究が進められているのです。

そのシルクを使った化粧品ブランドを立ち上げたのが、名古屋にある富士凸版印刷という会社。さらに、これから農地を確保し、桑を育て、養蚕から自分たちの手で行う計画です。

そのシルクを使った化粧品ブランドを立ち上げたのが、名古屋にある富士凸版印刷という会社。さらに、これから農地を確保し、桑を育て、養蚕から自分たちの手で行う計画です。従業員20名ほどの小さな印刷屋が、なぜ化粧品を、そして農業まで?

一見無謀にも思えるこの挑戦には、「資源を享受するだけの立場から脱却し、社会に循環を生み出せる企業でありたい」という願いが込められています。

今回はこのプロジェクトの広報を中心に、既存のクライアントワークにも携わるクリエイティブディレクターを募集します。

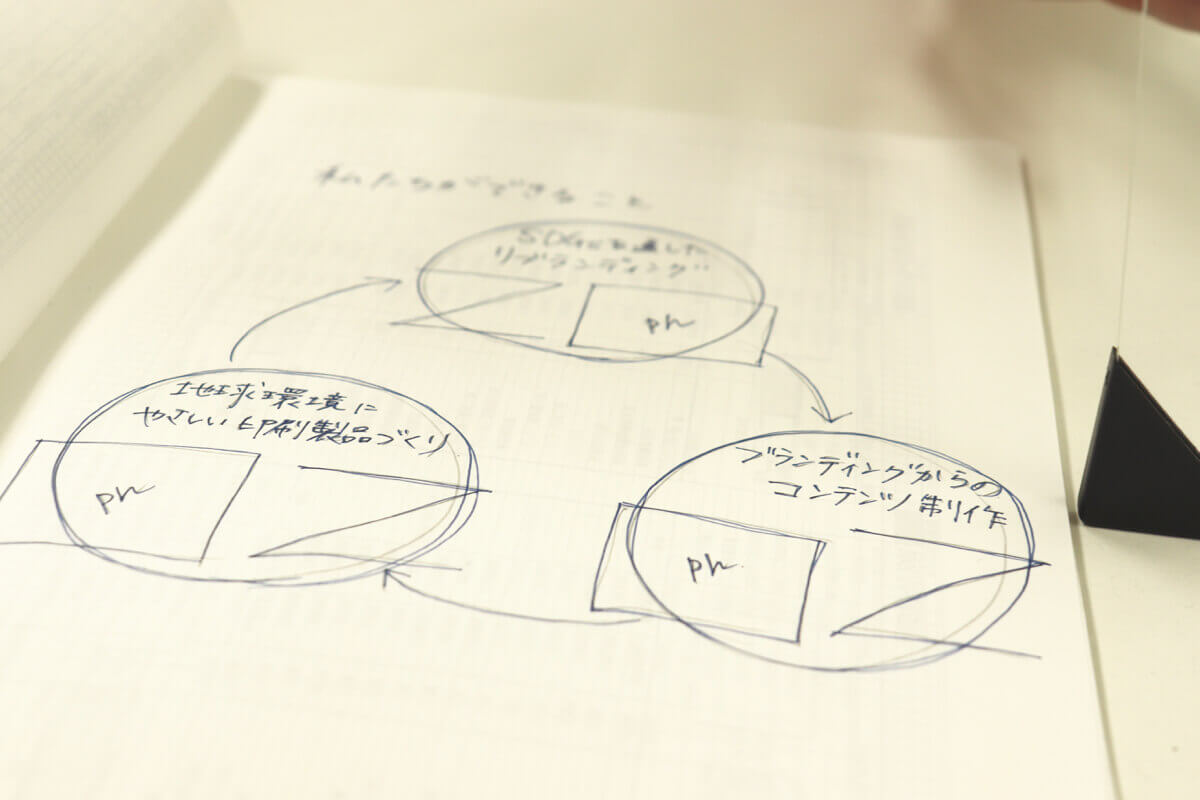

富士凸版印刷は、この「持続可能なブランドづくり」という価値観を軸に、中小企業のブランディングデザインにも取り組みはじめました。

新しいディレクターは、そのプロジェクトにも参画していく予定。営業担当やデザイナーと協力しながら、思いを形にして伝えていく仕事です。

あわせて、営業担当とデザイナーも募集します。

名古屋駅から在来線に乗り換えて15分ほど。新守山という駅のまわりは穏やかな住宅街。駅から歩いて5分もかからないところに、富士凸版印刷の看板を見つけた。

一階入り口の奥には印刷の加工場が見える。オフィスもここかな?と、周辺をウロウロしていると、社屋の裏手に小さな田んぼを発見。

一周してみても建物の入り口はひとつらしいので、正面からなかへ。するとスタッフの方が、2階のオフィスへ案内してくれた。

一周してみても建物の入り口はひとつらしいので、正面からなかへ。するとスタッフの方が、2階のオフィスへ案内してくれた。「昔はこのあたり一帯、みんな田んぼだったよね」

迎えてくれた代表の山本さんと専務の髙木さんは、懐かしそうに話す。

富士凸版印刷は、このまちで創業して58年。チラシやカタログなど、企業の広報ツールとなる印刷物を多く手がけてきた。

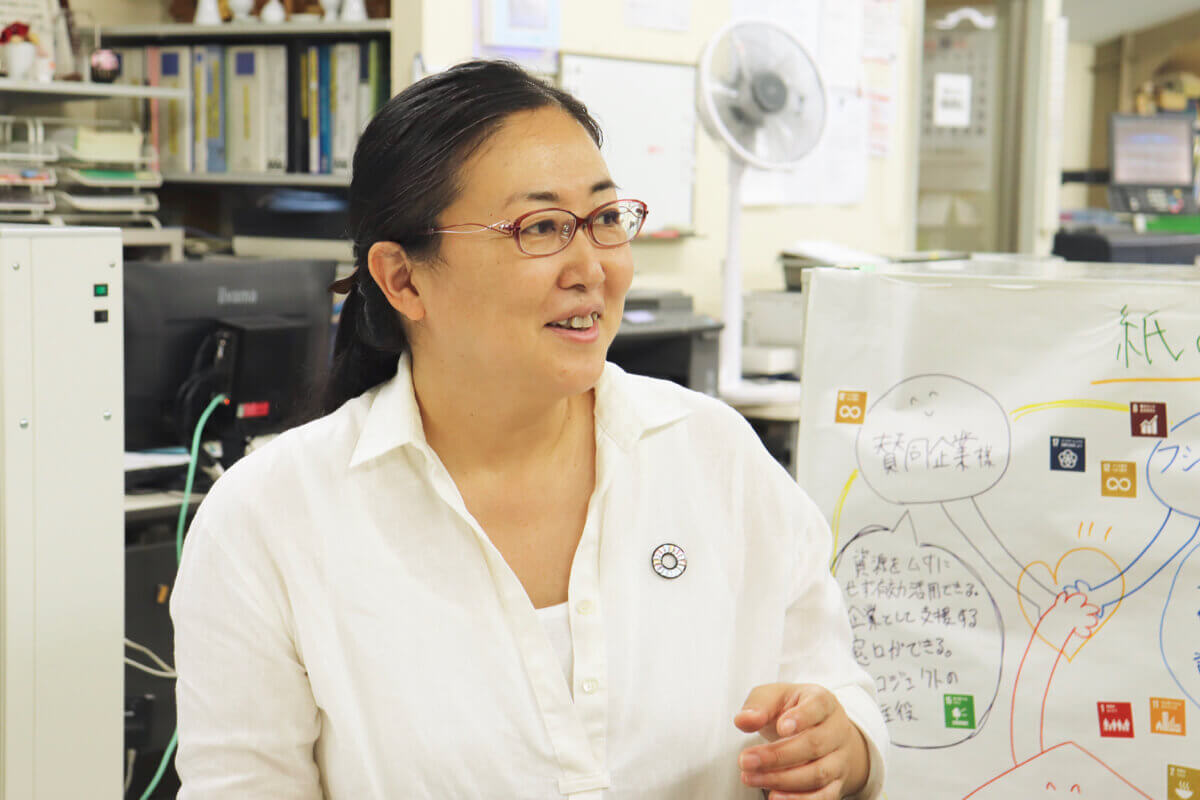

富士凸版印刷は、このまちで創業して58年。チラシやカタログなど、企業の広報ツールとなる印刷物を多く手がけてきた。3代目の山本登美恵さんは創業者の姪。先代社長から事業を引き継いだ15年前は、まだ30代前半だったという。

その山本さんと二人三脚で新しい会社の体制を整えてきたのが、髙木さん。

「創業者と2代目社長が相次いで病死して、事業継承もないまま新しい幹部体制がスタートしたんです。僕と山本は、同世代で同じ営業担当だったけど、それまでほとんど話をしたことがありませんでした」

「というのも、山本は全然会社にいなくて、普段どこでなにをしているかわからない。制作現場に対しても強気で、『納期も価格もこれでお願い!』って、ポーンと投げてあとは知らん顔。まあ傲慢でしたよね(笑)。社員のなかにも『どうせ、外で遊んどるんだ』って陰口を言う人もいました」

「というのも、山本は全然会社にいなくて、普段どこでなにをしているかわからない。制作現場に対しても強気で、『納期も価格もこれでお願い!』って、ポーンと投げてあとは知らん顔。まあ傲慢でしたよね(笑)。社員のなかにも『どうせ、外で遊んどるんだ』って陰口を言う人もいました」あの社長で、この先大丈夫なのか。内外から聞こえてくる声に、高木さんは悔しい思いをした。

「このままじゃいかんなと思って、山本と腹を割って話しはじめたんです。慰安旅行で酒が入ったときなんか、取っ組み合いみたいになったこともありました」

それは… 強烈な思い出ですね(笑)。山本さんはどういう気持ちだったんですか。

「いや、ショックでしたよ。『みんなは社長に不信感を募らせている!』って言われて。自分が経営の素人だっていう自覚はあったけど、そこまで人望がないとは思わなかった」

当時の山本さんは、自分が数字を追うことで、社員を支えていくという使命感でいっぱいだった。だからこそ、指摘をすぐには受け入れられなかったという。

当時の山本さんは、自分が数字を追うことで、社員を支えていくという使命感でいっぱいだった。だからこそ、指摘をすぐには受け入れられなかったという。「本当に少しずつですけど、今まで100%お客さんのほうに向いていた意識を、社内に向けるようにしたら、自分がどれだけ仲間に支えられていたかわかってきて。高木がぶつかってくれたこと、今は感謝しているんです」

今は、社員の個性を引き出し、人を育てるのが社長の仕事だと考えている。

一方で、ストレートに思いをぶつけ合うコミュニケーションは健在。

一方で、ストレートに思いをぶつけ合うコミュニケーションは健在。「私は、裏と表で言うことを同じにしたい。陰で噂したり、水面下で手を回したりするんじゃなくて、まっすぐ行こうよって。まあ、社長に物申すのは勇気がいるかもしれないけど、みんなも正々堂々、直球ストレートで来てくれたほうが私はうれしいです」

よく通る声で話す山本さん。新しい経営体制が軌道に乗りはじめてからは、将来に向けた種まきを考えるようになった。

そこで着目したのが、自身もずっと愛用してきたシルク由来の化粧品。

「もう20年くらい前ですね。シルクをペースト化する技術を持った会社から、化粧品のチラシ製作を頼まれたんです。そこでシルクのスキンケアに出会って以来、惚れ込んでずっと使っていて」

「実は、シルクの成分は人の細胞とアミノ酸の組成がほぼ一緒。だから人工皮膚など、肌そのものを再生する新しい医療素材としても期待されている、すごい素材なんです」

「実は、シルクの成分は人の細胞とアミノ酸の組成がほぼ一緒。だから人工皮膚など、肌そのものを再生する新しい医療素材としても期待されている、すごい素材なんです」山本さん自身、ユーザーとして効果を実感する一方、シルクの化粧品が世の中に普及しないことをもどかしくも感じていた。

そこで2014年、もともとクライアントだった会社と共同で化粧品ブランド「SILK85」を立ち上げる。自然由来の成分だけを使ったスキンケア製品の販売をはじめた。

さらに今年、岐阜県高山市の旧朝日村に圃場を確保し、桑の栽培、蚕の飼育から一貫して行う「シルク村」の準備も開始。10年後をめどに、村にビオホテルをつくり、その魅力を体験として伝えていきたい。

さらに今年、岐阜県高山市の旧朝日村に圃場を確保し、桑の栽培、蚕の飼育から一貫して行う「シルク村」の準備も開始。10年後をめどに、村にビオホテルをつくり、その魅力を体験として伝えていきたい。化粧品の原料をつくるだけでなく、農作業を通した農福連携や、多世代交流の場づくりも計画しているという。

「まわりからは『なんで印刷屋が化粧品を』って、反対されました。だけど事業を続けていく以上、資源を使うばっかりじゃダメだと思うんです。再生や循環をきちんと意識して、全方位に恥ずかしくない会社に成長していきたい。そのための取り組みなんです」

富士凸版印刷では今、従来の印刷の仕事でも環境に配慮した技術を導入しているほか、古紙回収の収益を子ども食堂に寄付する仕組みをつくるなど、事業を通じた社会とのつながりをより意識するようになってきている。

社員一人ひとりもその理解を深めて、仕事に生かしていけるよう、月に一度はSDGsについての勉強会も開催しているそうだ。

「日本ではなぜか昔から、商売に対して後ろめたさを感じる風潮があるけど、本来は事業を通じた社会貢献ってできるはずなんですよね」

「日本ではなぜか昔から、商売に対して後ろめたさを感じる風潮があるけど、本来は事業を通じた社会貢献ってできるはずなんですよね」山本さんたちは今、印刷の仕事を通じて出会うクライアントにもその可能性に気づいてもらおうと、ブランディングの提案もサービスメニューに取り入れている。

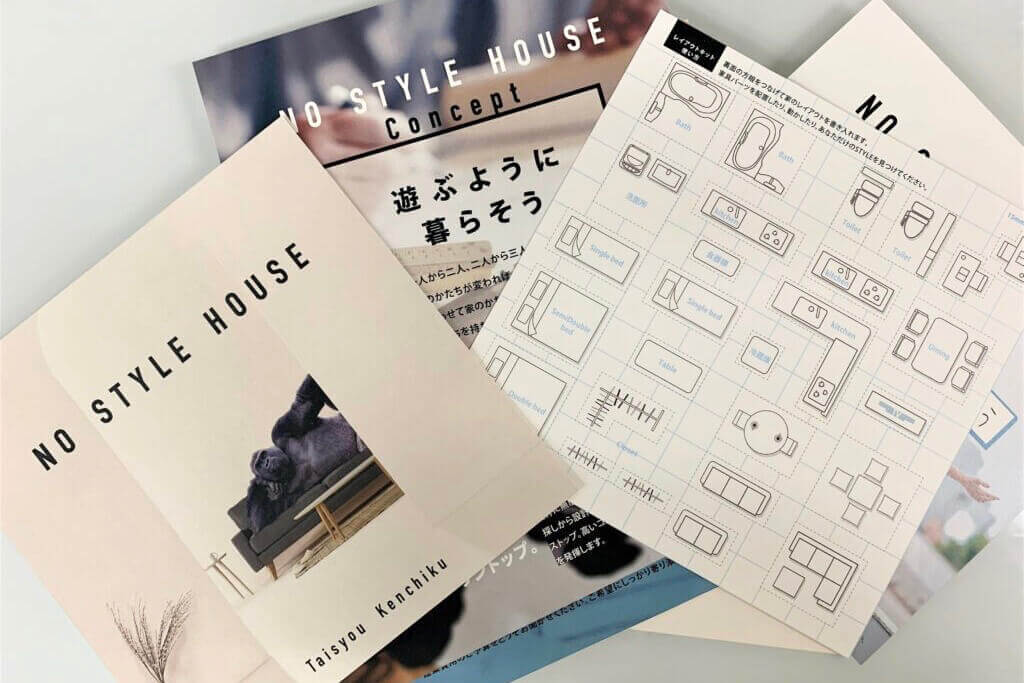

先日もある工務店の自社ブランド立ち上げに、ネーミング、ロゴデザイン、ブランドステートメント、写真撮影からWebページの制作・運用まで伴走したという。

「最初はただ『会社案内をつくりたい』っていう相談だったんですけど、『なんで?』って聞いたら、下請けから脱却したいっていう思いが見えてきた。そこの社長さんは、少年院から出た若者を雇用することで更生の手助けをしていて。彼らの未来のためにも、会社の売上比率を変えていきたいって」

「最初はただ『会社案内をつくりたい』っていう相談だったんですけど、『なんで?』って聞いたら、下請けから脱却したいっていう思いが見えてきた。そこの社長さんは、少年院から出た若者を雇用することで更生の手助けをしていて。彼らの未来のためにも、会社の売上比率を変えていきたいって」「だったらまず価値観を伝えようよ、っていう提案をしたんです。いいものをつくっていても、知られなければ存在しないのと同じだから、中小企業こそブランディング戦略がすごく大事。お客さんから思いを引き出して、形にしていく。それが、これから私たちの役割になっていくと思います」

ここまで話を聞いていてもわかるように、富士凸版印刷は今、従来の印刷業から急激に業務領域を拡大して、変化を遂げようとしている。

ここまで話を聞いていてもわかるように、富士凸版印刷は今、従来の印刷業から急激に業務領域を拡大して、変化を遂げようとしている。これまでは営業担当が兼任で制作物の方向性まで決めていたものの、それでは手が回らなくなりそうだ。シルク村の事業も、まだまだ広報が必要なところ。

そこで今回新たに、クリエイティブの現場をまとめながら伝え方を考えていくディレクターという役割を設けることに。

「ディレクターはある意味、広報宣伝部長みたいなイメージですね。シルク村の事業も、お客さんのブランドも、どうすれば広く伝えられるかを考えていく舵取り役になると思います」

一口にディレクターと言っても、チームによって役割はさまざま。富士凸版印刷で一緒に働く人たちは、新しいディレクターにどんなことを期待しているんだろう。

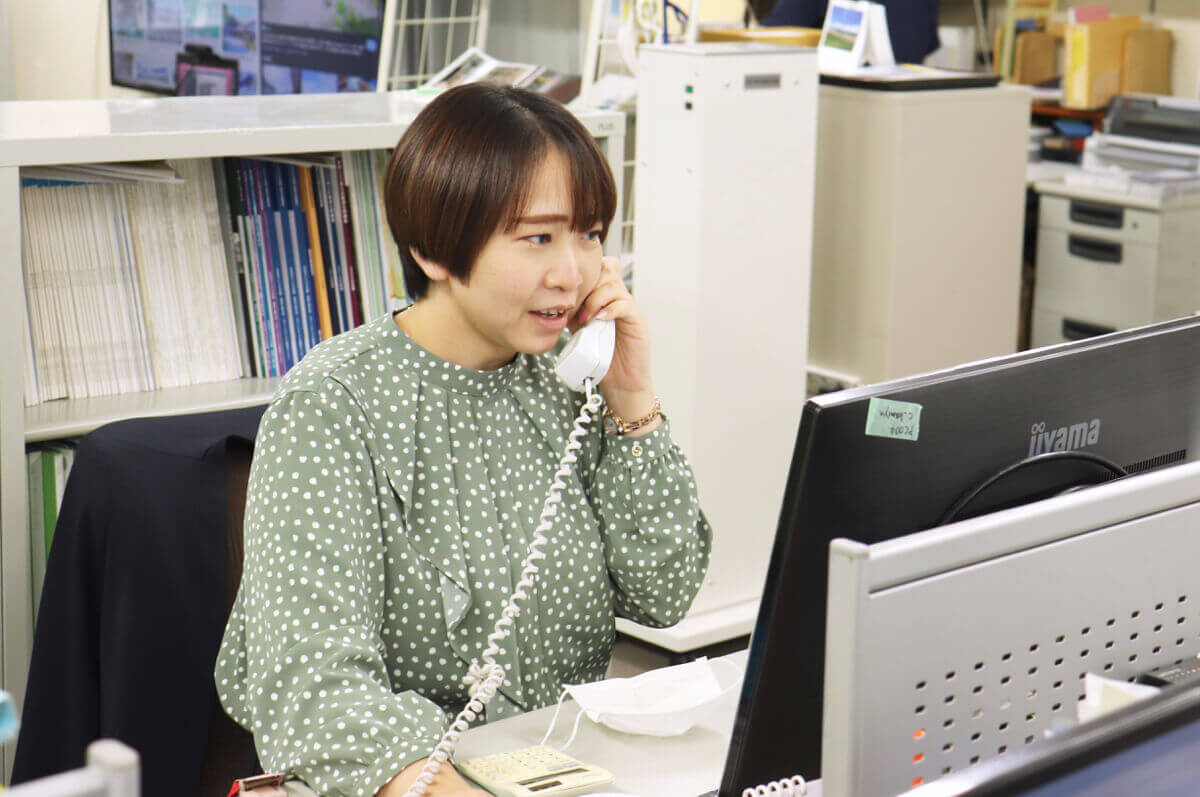

入社8年目、営業担当の神谷さんにも話を聞いた。

「私たち営業は、お客さんの思いを受け止めるのが仕事です。それをどうやって形にしていくか、一緒に考えてくれる相談相手になってもらえたらいいなと思っていました」

「私たち営業は、お客さんの思いを受け止めるのが仕事です。それをどうやって形にしていくか、一緒に考えてくれる相談相手になってもらえたらいいなと思っていました」「今は、営業担当が直接デザイナーと交渉して納期やコストを考えているんですけど、立場の違いから優先したいものが食い違うこともあって。ちょっと俯瞰的な視点から全体を見て、プロジェクトごとに最適なチーム編成や進め方を考えてくれる人がいると、みんなが同じ方向を向いて仕事しやすくなるんじゃないかと思います」

神谷さんが新卒で入社した当初、営業部の上司は社長と専務だけ。印刷についての知識は、制作部の先輩や協力会社の人たちに質問しながら覚えていった。

入社まもないころから担当しているのが、経営指針手帳という商品。クライアント企業の経営者や社員が、年度ごとに目標を決めて共有するための小冊子のようなもの。

手帳をつくりあげるまでには、経営者の想いや社員の悩みなどに触れることも多い。

手帳をつくりあげるまでには、経営者の想いや社員の悩みなどに触れることも多い。神谷さんは、もっとクライアントに寄り添った提案ができるようにと、キャリアコンサルタントの勉強をはじめた。

印刷という枠にとらわれない新しい目標に向かって、会社も働く人も走り出している。全体を見渡す冷静さだけでなく、この熱量を分かち合いながら一緒に挑戦していく気持ちも大切だと思う。

「毎年3ヶ月くらいかけて制作したあとで、『じゃあ神谷さん、来年の手帳もよろしくね』って言われると、ああ、また来年も頑張ろうって思うんですよね」

来年も、その先も、事業が健全な形で続いていくように。

富士凸版印刷の人たちは、自分たちを顧みて、実験しながら、持続可能な事業のあり方を模索しています。

取り組みは、はじまったばかり。形のないところから、一緒につくっていける仲間を探しています。

(2021/10/1 取材 高橋佑香子)

※撮影時はマスクを外していただきました。