※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

身体や精神の「障害」について考えたり語ったりするとき、むずかしさを感じることがある。当事者の人たちに失礼になっていないか、自分はその障害のことを本当に理解できているのか。いろいろ考えて言葉に詰まりがちなのは、接点のないことが原因のひとつかもしれない。

普段過ごすまちのなかに、障害者と自然に接する機会をつくれないか。

千葉県・都賀(つが)を拠点に、そんな想いで活動を展開してきたのがベストサポートのみなさんです。

知的障害を持つ人たちを対象に、6ヶ所の障害者支援施設を運営している株式会社ベストサポート。施設のなかに留まることなく、まちの人たちとの関わりを持つことを大切にしています。

知的障害を持つ人たちを対象に、6ヶ所の障害者支援施設を運営している株式会社ベストサポート。施設のなかに留まることなく、まちの人たちとの関わりを持つことを大切にしています。今回募集するのは、支援職員。

子ども向けの「放課後等デイサービス」や、成人向けの「生活介護事業所」、訪問介護の事業所などの各施設で、障害のある利用者さんをサポートする仕事です。未経験の人も多く活躍しています。

千葉駅から電車で5分ほどのJR都賀駅。あたりには住宅街が広がっていて、ベッドタウンという感じのまちだ。

駅の近くから大通りを15分ほど歩くと、ベストサポートが運営する多機能型事業所「ITSUMO」に到着した。

建物に近づくと、なんだかお祭りのお囃子のような音楽が聞こえてくる。

建物に近づくと、なんだかお祭りのお囃子のような音楽が聞こえてくる。入り口はどこだろう。ビニールの仕切りを開けて、音楽が流れる部屋の中を覗いてみる。

ここは、駄菓子屋さん? 奥には利用者さんらしき人たちの姿も見える。

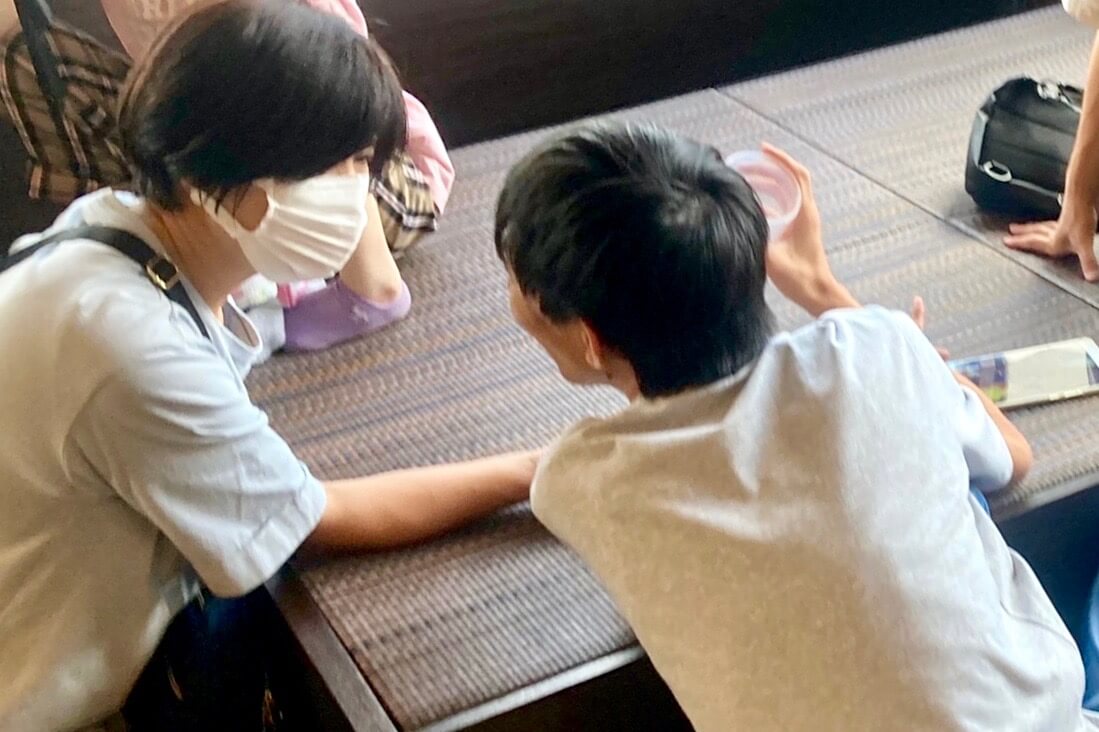

隣の部屋では、子どもたちと支援員さんが一緒に遊んでいたり、また別の部屋からは料理のいい匂いがただよってきたり。事業所といっても、いろんな顔があるみたい。

隣の部屋では、子どもたちと支援員さんが一緒に遊んでいたり、また別の部屋からは料理のいい匂いがただよってきたり。事業所といっても、いろんな顔があるみたい。裏手に回ると、「Café ITSUMO」という看板を掲げた、木のぬくもりが印象的な空間が現れた。

出迎えてくれたのは、代表の竹嶋さん。

「向こうの駄菓子屋は、4時くらいになると入り口の前に小学生の自転車がバーっと並ぶんですよ。こっちは小さなお子さんと親御さんたちが過ごせるようなカフェになっていて。どちらも、障害のある利用者さんが運営しています」

高校生のときに福祉の道を志し、一貫して障害者支援に携わってきた竹嶋さん。

高校生のときに福祉の道を志し、一貫して障害者支援に携わってきた竹嶋さん。2011年に2人のスタッフとともにベストサポートを立ち上げた。

「もともとは重度障害児が暮らしやすいまちにしたいという思いで、高校生までを対象にした施設運営や相談支援を行ってきました」

夏休みには海に出向くし、飛行機に乗って旅行もする。高校生になればアルバイトをして、そのお金で好きなものを買う。

障害を持つ子どもたちが、年相応の当たり前を経験しながら、生き生きと成長できるような環境をつくってきた。

サービスの範囲を広げることにしたのは、3年前。

サービスの範囲を広げることにしたのは、3年前。「高校を卒業して、ほかの成人向け施設に移った子がいたんですけどね。あるとき親御さんから、泣きながら電話がかかってきたんです」

新しい施設にうまく馴染めないこと。ほかの利用者に暴力を振ってしまい、退所になりそうなこと。薬で落ち着かせるように勧められていること。

「話を聞いていると、そこではひたすら洗濯バサミを留めるような作業の繰り返しと散歩しかしていなかった。きっとつまらなくて、横の人を叩いちゃったんじゃないかなって」

同じような相談がほかの親御さんからもあり、竹嶋さんたちは成人向け事業所の開所を決めた。

地域の草刈りや掃除といった「御用聞き」をしたり、農家さんから依頼を受けて肥料となる貝殻を砕いたり。ITSUMOの駄菓子屋やカフェでは、接客も。

どれも「仕事」として任せている。

「きっかけになった彼、うちに来てからは暴力行為もないし、薬も一切飲んでいないんです。もしあのままだったら、薬で抑えられていく人生だったかもしれません」

「きっかけになった彼、うちに来てからは暴力行為もないし、薬も一切飲んでいないんです。もしあのままだったら、薬で抑えられていく人生だったかもしれません」「ここで過ごすことで、自分の存在価値を感じられているのかな。…そこまで本人が思っているのか、僕にはわからないけれど。だれかに必要とされたいという気持ちに、障害の有無は関係ないと思うんですよね」

自分の子どものように、もしくは大切な友人のように。親しみをもって利用者さんのことを話す竹嶋さんといると、障害に対する力みがほどけていくような感じがする。

福祉施設だと知らずに、ふらっとITSUMOを訪れる人も多いという。

とはいえ、こんなふうに地域に溶け込む福祉施設を実現するのは、簡単なことではないみたい。

続けて話してくれたのは、ITSUMOでマネジメントを行う住谷さん。

「こんなオープンスペースがあるなんて、障害者支援施設ではかなり特殊なんですよ」

「こんなオープンスペースがあるなんて、障害者支援施設ではかなり特殊なんですよ」いつどんな行動をとるか、想像できない利用者さんたち。急に建物の外に飛び出て、車と接触するかもしれないし、通りすがりの人を叩いてしまうかもしれない。

リスクを考えるとキリがないから、多くの施設ではそれを回避するために、おのずと室内での限られた行動になるという。

「駄菓子屋もいろいろ考えましたよ、スーパーで売り物のお菓子を開けちゃう人もいるから。壁を立てようか、いや壁立てたら販売できないや、とか(笑)。でも思い切ってオープンにしたら、そういうことは起きなかった。お客さんを目の当たりにするから、なんとなくでもお菓子は売り物なんだってわかっているんでしょうね」

「障害者だからって諦めているのは、支援する側なんじゃないかと思うんです。僕らはそうならないように、リスクを恐れずなんでもやってみよう、っていうスタイルですね」

チャレンジングな取り組みなんですね。

そう言うと、横で聞いていた竹嶋さんは、「チャレンジしかないですよ」と笑っていた。

未経験で立ち上げスタッフに応募し、竹嶋さんとともに働いてきた住谷さん。

未経験で立ち上げスタッフに応募し、竹嶋さんとともに働いてきた住谷さん。どんなふうに仕事と向き合ってきたんだろう。

「ベストサポートって10年間、利用者さんのために、ご家族のためにっていうことを何より大事にしてきて。親御さんが言葉にしてくれる要望に応えるのはもちろん、一歩入り込まなきゃいけないのは、表に出てこないニーズだと思っています」

自宅に送り届けたあと、いつもはすぐに家の中に入る親御さんがなかなか入らないときや、声のトーンや表情がなんだか暗く感じるとき。

何か話したいという気持ちは、ちょっとした変化に現れるという。

「そういうときは事務所に戻ってから電話をかけています。その一本があるかないかで気持ちが変わると思うんですよね。預かり時間が終わったらおしまい、じゃなくて、その後に家族とどう過ごしているのかも気にかけるようにしています」

何時に寝ているのか、夜中に目は覚まさないのか、起きてパニックにはならないのか。毎朝観なきゃいけないテレビは何なのか、それを観ないとどうなるのか。発作が起きるのはどんなときなのか…。

施設以外でも、利用者さんの生活は続いている。それを知ろうとするわけだから、仕事に終わりはない。

「毎日会っていても、知らないことっていっぱいあるんです。常に相手に興味を持って、知ろうとし続けることは大事だと思います」

「毎日会っていても、知らないことっていっぱいあるんです。常に相手に興味を持って、知ろうとし続けることは大事だと思います」オンオフの切り替えが、むずかしそうな仕事にも感じます。

「いや、そこはしっかり切り替えますね。僕の場合は、自宅の駐車場についたらスイッチオフですから(笑)。寄り添うことは大切だけれど、感情移入して入れ込みすぎるのは違うかな。そうじゃないと、自分が保てなくなってしまうと思います」

最後に話を聞いたのは、前回の日本仕事百貨の募集をきっかけに入社した、西さん。

「利用者さんの心にすっと入り込むのがうまい」と竹嶋さんから絶賛されていた。

多彩な経歴を持つ西さん。

多彩な経歴を持つ西さん。大学卒業後、広告代理店の営業やWeb制作会社などで経験を積んだのち、青年海外協力隊でアフリカのガーナへ。

帰国後、地元の石川県で老人福祉の仕事に触れたことで興味を持ち、今年2月にベストサポートに入社した。

「福祉を切り口に地域とつながっていけるのがおもしろいなと思いました。まったくの未経験だったんですけど、いろんな事業所に研修に行かせてもらって、実践を通して学んできた感じです」

今は、4月に新しくオープンした生活介護事業所「mazekoze」のスタッフとして働いている。

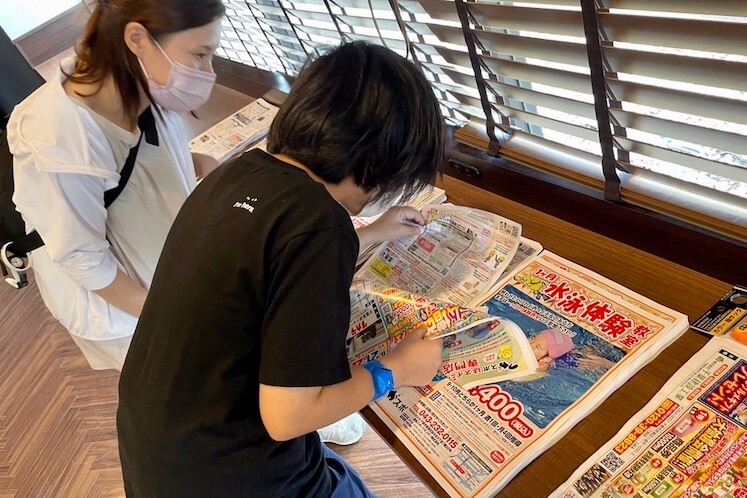

畑で野菜を育てたり、地域の御用聞きをしたり、地域新聞のポスティングの仕事を請け負ったり。外出がむずかしい利用者とは、室内でできる作業に取り組んでいる。

利用者の特性に合わせて仕事を組み立てていくベストサポート。ただ、それぞれの特性を把握し、信頼関係を築いて一緒に仕事をするまでには、1年ほどかかるという。

利用者の特性に合わせて仕事を組み立てていくベストサポート。ただ、それぞれの特性を把握し、信頼関係を築いて一緒に仕事をするまでには、1年ほどかかるという。「利用者さんの特性は本当にさまざまで。ティッシュの箱やプラスチックケースをどんどん窓から投げてしまう、“問題行動”と呼ばれる行動をとってしまう方もいます」

なぜそんなことをしてしまうのか。西さんたちは、気を引きそうなものを別の部屋に移していった。

それでも衝動の原因ははっきりとわからず、日によって落ち着きにもばらつきがあるという。

「みんなで情報共有しながら、日々向き合っています。でもその方は、農作業の砂運びとかハマる作業にはすごく集中して取り組んでくれて。彼のいい部分を活かせる仕事は何なのか、考えている最中です」

話をする西さんの目は、とても優しい。普段から、利用者さんと丁寧に向き合っているんだろうな。

「人と向き合うって、言葉で聞いてもどういうことかわからなかったけれど、こういう泥臭い日々の積み重ねなんだろうなって今は思います。自分は全然気にならないことにも興味を持つので、『この人はリモコンが好きなんだなー』とか、見ていて面白いんですよ」

利用者やその家族と日々向き合って、相手の人生を受け止める。肉体的にも精神的にもタフな仕事だと思う。

利用者やその家族と日々向き合って、相手の人生を受け止める。肉体的にも精神的にもタフな仕事だと思う。とはいえ、ベストサポートで働くみなさんはとにかく明るく、笑顔が絶えない。

どんな人と働きたいかたずねると、竹嶋さんは真っ先に「面白くてノリのいい人」と答えてくれた。

「なんでも面白がってくれる人っていいですよね。夜中にカブトムシとりに行くぞ!って言ったら、いいね行こう!って乗ってくれるような」

カブトムシ…。たとえ話ではなく?

「いや、毎年行ってます。夜中に集合して、足ドロドロになりながら本気でとって。管理職ばっかり参加するから、今年は新人の男の子が参加をためらってましたね(笑)」

「仕事でも、いいぞいいぞ!って言ってくれる人がいると、力が湧くじゃないですか。この仕事は命を預かる責任もあるし、どこか張り詰める気持ちもある。その重みがあるからこそ、楽しむ気持ちがとても大事だと思います」

終始、笑いのある取材でした。

終始、笑いのある取材でした。利用者のみなさんとフラットに接し、楽しみや面白みを見つけながら働くベストサポートのみなさん。話を聞くうちに、自分自身と「障害」や「福祉」との距離が、たしかに縮まっていくのを感じました。

肩の力を抜いて、まずは利用者さんと一緒に時間を過ごすことから、この仕事ははじまっていくのかもしれません。

(2021/8/31取材 増田早紀)

※撮影時はマスクを外していただきました。