※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

出がけに何か足りないとき、「まあ駅で買えばいいか」と思うことがある。飲み物や小腹を満たすものであれば、いつもの駅で。大きなターミナル駅なら、お土産や着替えも選べるし、駅ナカのカフェに入れば、電源を借りることもできる。

そんなシーンから生まれた言葉が、ステーショナリー。もともとは文房具だけでなく、「人が集まる常設の場所(station)で売られる品々」という意味だったらしい。

来年の春、日本橋に「STAs(STATIONERY STATION)」というお店が、オープンします。

本当に今必要だと思えるもの、それがあることで便利になったりワクワクしたりするもの。文房具はもちろん、雑貨や日用品など幅広いアイテムを通して、ステーショナリーを本来の意味に沿って再定義するための場所です。

店舗のディレクションと運営を手がけるのは、久菱成文堂。文具や雑貨の卸売業を中心に、小売店舗のプロデュースや商品MDなども多く手掛けてきた会社です。

店舗のディレクションと運営を手がけるのは、久菱成文堂。文具や雑貨の卸売業を中心に、小売店舗のプロデュースや商品MDなども多く手掛けてきた会社です。今回は、この「STAs」でオープニングスタッフとして働く人を募集します。まずは販売から、ゆくゆくはMDなどにも携わっていく。

ステーショナリー=文房具という縛りを取り払うと、可能性はかなり広がってくる。モノ選びが好きな人にとっては、どんどん興味を深堀りできる仕事だと思います。

新しいお店の計画を聞かせてもらうため、まず向かったのは、久菱成文堂が運営する書斎館。東京・青山の路地にある隠れ家のようなお店だ。

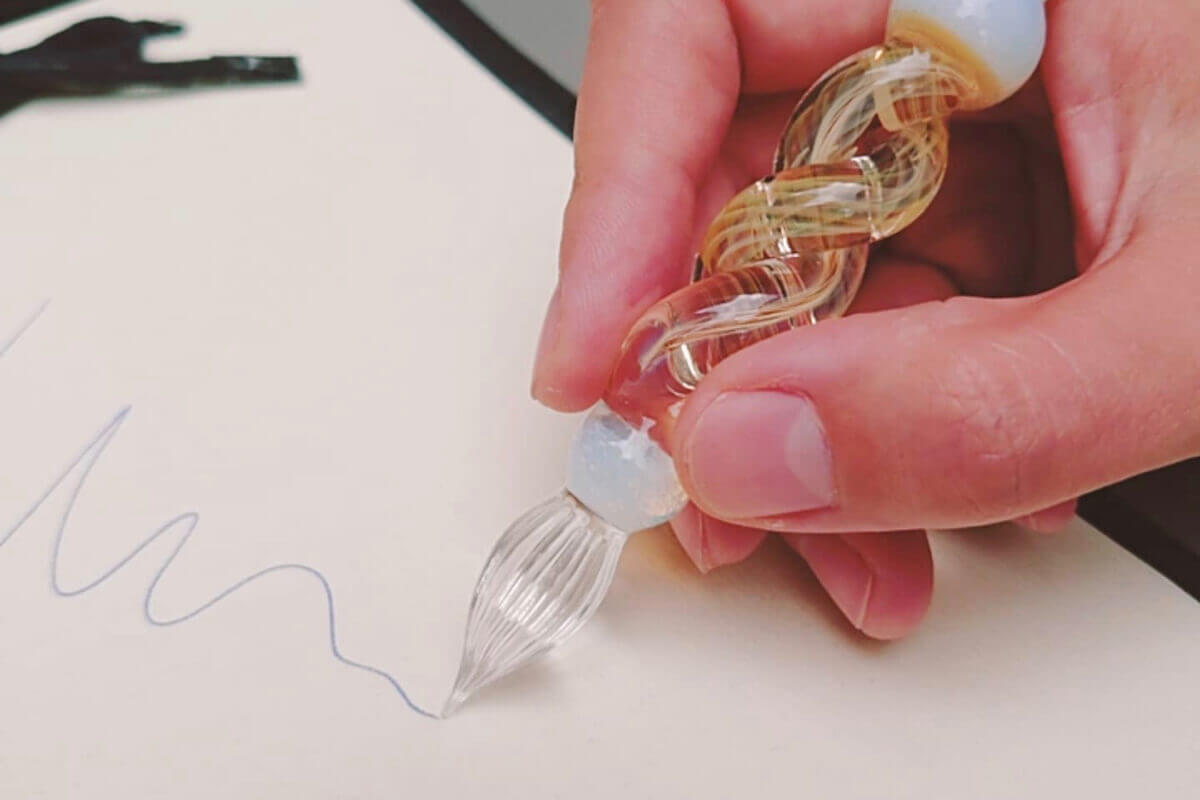

店内には万年筆を中心とした高級筆記具が、所狭しと並ぶ。繊細に調整されたライティングの具合など、お店というより美術館のよう。

店内には万年筆を中心とした高級筆記具が、所狭しと並ぶ。繊細に調整されたライティングの具合など、お店というより美術館のよう。平日の夕方、店内にはお客さんが2組。大きなカウンターテーブルで試筆をしたり、ショーケースを覗いたり、思い思いの時間を過ごしているみたい。

その奥に、店舗のマネジメントなどを担当している長瀬さんの姿を見つけた。

長瀬さんは、これからできる「STAs」でもマネジメントを兼務していくので、新しく入る人にとっては、一番身近な上司になる。

長瀬さんは、これからできる「STAs」でもマネジメントを兼務していくので、新しく入る人にとっては、一番身近な上司になる。普段はこの書斎館や、久菱成文堂がMDを手掛けたほかの小売店、芝浦にある本社などを行き来しながらお店づくりに携わっている。

「STAsがお店を構えるのは、日本橋三越本店の5階。190平米ほどのスペースに、デザイン雑貨や事務用品、高級筆記具などを幅広く揃えた空間をつくります。一般にステーショナリー売場と聞いて想像するものとは異なる、新しいコンセプト、業態そのものを、新たにつくろうとしているんです」

業態そのものをつくる?

「まず、ステーショナリーという言葉を、語源の通り『その場所に来る人が必要なもの』だと捉えると、文房具に限定しなくてもよくなりますよね。必需品はもちろん、愛着を感じられるもの、あると暮らしが豊かになるもの。それに当てはまれば、ペンでも雑貨でも、ときには食品を扱ってもいいんです」

「必要なもの」は、季節やタイミングによって変化し続ける。いつも変わらず、欲しいものがあるだけでなく、訪れるたびに店頭で新しい発見が生まれるよう工夫していく。

たとえば年の瀬なら、新年の手帳を買いに行く。それに合わせて使いたいペン、あるいは帰省先で久しぶりに会う親戚の子との距離を縮めるための小物や雑貨など…。あれこれ寄り道しながら買い物を楽しめる空間にしたい。

ときにはイベントやフェアなどを交えて、ものと暮らす楽しさを伝えていく。

STAsにおいて、文房具はあくまでも全体の一部。ステーショナリーを再定義しながらお店をつくっていくことになる。

STAsにおいて、文房具はあくまでも全体の一部。ステーショナリーを再定義しながらお店をつくっていくことになる。そのコンセプトの出発点には、文房具を取り巻く今の状況を変えていきたいという思いもある。後日、久菱成文堂の代表である赤堀さんにも話を聞かせてもらった。

「とにかく、ちゃんとやろうっていう。ただそれだけなんですよ。今すでに、文房具はステーショナリーの本来の意味をなしていないですよね。仕事でも日常でも、パソコンは使うけど、ボールペンはなくてもあんまり困らないでしょう? そんなに必要とされていない」

まあ、そうですね。個人的にはペンもノートも好きなんですけど、つい、手軽なスマホに手が伸びてしまいます。

だけど文房具って、本当に好きな人は一定数いますよね。

「そう。好きな人は勝手に調べて買ってくれるし、道具としての需要はなくならない。一方で、そこまで文房具に興味がなければ、自分から探そうとは思わない。いまだにフリクションの存在を知らない人、結構いますからね」

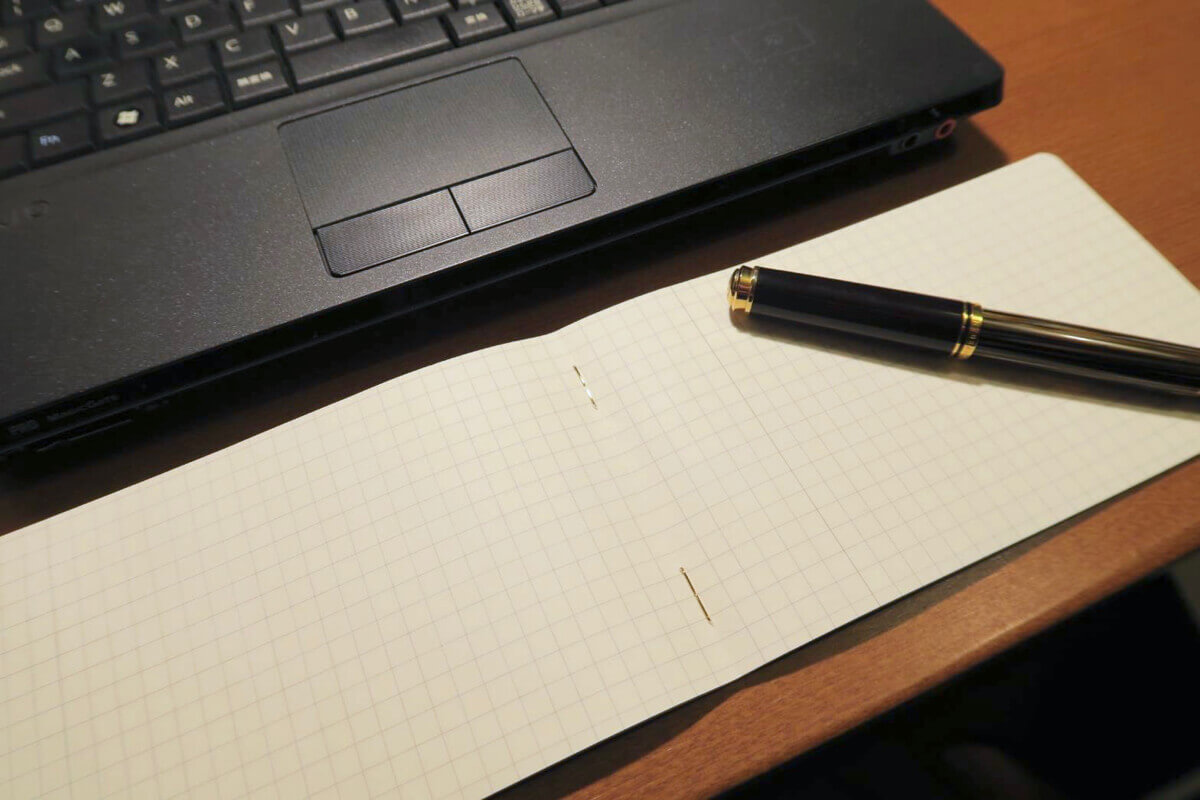

「ほかにも最近だと、デスクのキーボードと手元の隙間で使える横長のノートとか、ノートPCの背面に取り付けられるガジェットケースとか、もう機能が発達しすぎっていうくらい便利なものがいっぱいあるんだけど、あんまり知られてないですよね」

話を聞くと欲しくなるけれど、自分では想像もできないからどう調べていいかわからず、たどり着けない。

話を聞くと欲しくなるけれど、自分では想像もできないからどう調べていいかわからず、たどり着けない。まずは世の中にある“いいもの”が人の目に触れる機会を増やしたい。そのためには、「そこに行けば、何かある」という期待感を持って足を運びたくなるような場所が必要だ。

STAsは、そんな考えから生まれた。

「今回は三越っていう場所柄、ご祝儀袋のような文房具類も“必要なもの”なので、欠かさず揃えます。一方では、『ご祝儀袋を買いに行ったのに、全然違うもの買ってきちゃった』っていう、偶然の出会いも楽しめる場にしたい。だから、文具以外のものもかなり入れていく予定です」

MDの前提になるのは、ただ一点。お客さんが本当に欲しいと思えるものが、いつもあるということ。

万年筆などの高級筆記具もあれば、数百円のボールペンもある。

自分には手が届かないような価格帯のものでも、ちょっと気軽に眺められるというのは、百貨店のよさでもありますよね。

自分には手が届かないような価格帯のものでも、ちょっと気軽に眺められるというのは、百貨店のよさでもありますよね。「若い子が1万円のボールペンを『欲しいけど買えない』って言うのは、1万円を持っていないからじゃなくて、優先順位の問題ですよね。1万円の服だったら買うでしょ。かっこいいな〜って言いつつ買わないっていうのは、まだ必要だと思われてないんですよ」

「ちゃんと『いやいや、1万円使うなら服よりこっちでしょ』っていうところまで共感してもらわないと。たとえば彼女にプレゼントを贈るとき、1万円の宝石をあげたら機嫌を損ねるけど、1万円のボールペンだったら喜んでもらえるかもしれないですよね」

なるほど(笑)。

ただモノの良さを語るんじゃなくて、それがあることで生まれるシーンを提案してあげるような気持ちが大切なんですね。

「そうそう。日常的に、家族や友達にプレゼントを選ぶのが好きだっていう人は適職だと思いますよ。逆にマニアックすぎると、つまずきやすいかもしれない。文房具にしても、雑貨にしても、詳しいお客さんはいくらでもいるから。知識は最低限でいい。って言っても、その最低限が結構あるんだけどね」

「そうそう。日常的に、家族や友達にプレゼントを選ぶのが好きだっていう人は適職だと思いますよ。逆にマニアックすぎると、つまずきやすいかもしれない。文房具にしても、雑貨にしても、詳しいお客さんはいくらでもいるから。知識は最低限でいい。って言っても、その最低限が結構あるんだけどね」久菱成文堂が取引をしているメーカーは、主なところだけでも100社以上。各社、厚さ数センチほどのカタログに商品がずらりと並ぶ。

すべてを暗記する必要はないけれど、ペンなら蓋の開け方、芯の取り替え方など、基本を押さえておく必要はある。

新しいお店は来春にオープンを控えているものの、どれだけ直前で入社しても、この研修を飛ばして現場に立つことはないという。

地道にインプットしていく作業が辛いかどうかは、その人の興味の度合いによっても変わってくる。

地道にインプットしていく作業が辛いかどうかは、その人の興味の度合いによっても変わってくる。「だから本当に、モノが好きですっていう人に来てほしいんですよ。売り場に立つ人の興味がないと、ディスプレイもいい加減になってしまうし、空間全体の熱量も下がる。だけど、そういうモノへの愛がある人って、なぜか販売の仕事を選ばないよね(笑)」

自分でつくる側、企画に行っちゃうということですか?

「そう。だけど、みんなが思うよりも売る仕事って奥行きがある。自分でこんなものをつくりたいって思いつくものは、たいてい完成品が世の中にあって。むしろ想像もできない、見たこともないものがまだいっぱいある。それを自分で探して店に並べるって、楽しそうでしょ」

「文具や雑貨って、食品みたいに工場が書いてないから、見つけてもつくり手にたどり着くまでが大変なんですよ。職人さんとか、どこに連絡していいかわかんないし。だけど、それも面白い。そういうMDやバイイングの仕事に興味があって、将来やってみたいっていう人が入ってくれたらいいですよね」

“ステーショナリー=文房具じゃない”って、最初は正直よくわからなかった。けど、話を聞けば一つひとつの理由に納得できるし、逆になぜ今までそういうお店がなかったのか、不思議にも思えてくる。

“ステーショナリー=文房具じゃない”って、最初は正直よくわからなかった。けど、話を聞けば一つひとつの理由に納得できるし、逆になぜ今までそういうお店がなかったのか、不思議にも思えてくる。これって業界的には、手をつけづらい難しさがあるものなんですか。

「うちが特別なことをやっているとか、うちだからできる、みたいなことでは全然なくて。ただ、前提条件を意識しすぎないっていうのは大切かもしれない。百貨店などに出店するときって、空間設計やMDに関してルールが多いんですけど、最初からそれにとらわれすぎると、枠のなかでおさまってしまう」

「まずは自分たちが伝えたいと思う形を、何の制限もない状態で考える。必要があれば、交渉する。やろうと思えば、誰でもできる。誰もやらないから、やっているっていう。ただそれだけです」

やっぱりシンプルですね。

今回入る人はまず、モノが好きな人がいいということでしたが、赤堀さん自身はどうですか。

「世の中にはこんなにいいものがあるのに、なんでみんな興味持たないの?っていうもどかしさはあります。まあ、ビジネスとしてやっている部分もありますけど、好きじゃなきゃやってられないですよ。本当に、儲けるだけなら、文房具よりいい商売いっぱいありますから(笑)」

もっと聞いてみたいことがあるような気がしたけれど、かなり時間をオーバーしてしまったので、一旦取材を切り上げ家路に着く。

この続きはぜひ、新しく入った人が、「STAs STATIONERY STATION」で考えてみてください。

(2021/9/14、10/28 取材 高橋佑香子)

※撮影時はマスクを外していただきました。