※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

子どもの頃から、泳ぐことが苦手でした。スイミングスクールに行ったことはあるけれど、どうしても水の怖さを克服できず、途中で挫折。今思い返すと、もうちょっとがんばって続けてみたらよかったなと思います。

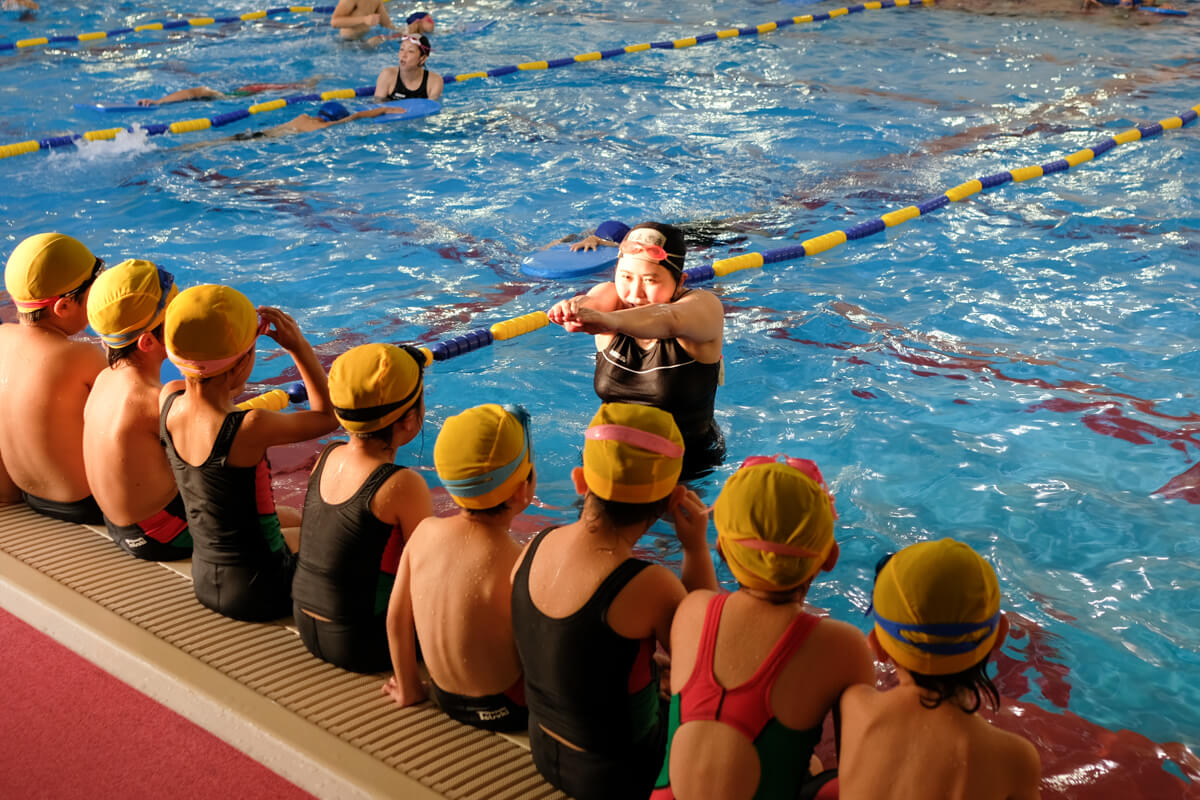

水の中という経験したことのない世界に踏み出すその一歩を、どんなふうにサポートするか。先生との巡り合わせによっては、もしかしたら水が好きになっていたかもしれません。

岡崎竜城(たつき)スイミングクラブは、愛知県の岡崎市に拠点を置くスイミングクラブ。地域密着型のスクールとして、来年で設立50年を迎えます。

岡崎竜城(たつき)スイミングクラブは、愛知県の岡崎市に拠点を置くスイミングクラブ。地域密着型のスクールとして、来年で設立50年を迎えます。今回募集するのは、ここで指導員として働く人です。子どもから高齢者まで、幅広い年代を対象に指導します。

加えて募集したいのが、社長の大森さんの右腕のような立ち位置で、水泳を軸にした新しい事業をサポートする人。

どちらも水泳は未経験でもいいとのこと。右腕となる人も、まずは指導員の現場を体験しながら新しいチャレンジにも目を向けるのがいいと思います。

愛知・岡崎。名古屋からは電車で30分ほどの距離で、豊田市に隣接しているため、周辺は自動車関係の企業が多い。

岡崎竜城スイミングクラブの施設は市内に2つ。JRの駅から見て北側に本校、南側に南校がある。今回は、駅から車で20分ほどの距離にある南校へ向かった。

まず話を聞いたのは、代表の大森さん。

20年近くアメリカで暮らしていた大森さんは、5年前、父親の病気もあり帰国。事業を継承した。

「初めてアメリカに行ったのが、中学1年生の夏で。日本って、みんなと同じじゃないといけない、みたいな雰囲気があるじゃないですか。でもアメリカは、きちっと自分の意見が言える空気がある。それがすごく心地いいなと思ったんです」

「初めてアメリカに行ったのが、中学1年生の夏で。日本って、みんなと同じじゃないといけない、みたいな雰囲気があるじゃないですか。でもアメリカは、きちっと自分の意見が言える空気がある。それがすごく心地いいなと思ったんです」「アメリカで暮らし続ける選択肢もあったんですが、父と母がつくりあげてきたスイミング事業をなくすわけにはいかないなと。会員さまや従業員のためにも続けないといけないと思って、継ぐことを決めました」

先代から大切にしてきたのが、従業員を大切にすること。そして、地域に愛されるスイミングクラブであること。

大森さんもその思いを受け継ぎ、アップデートを重ねている。

たとえば、新しいシステムの導入。事務作業の効率化や、子どもの出欠を保護者に通知するシステムを導入して防犯対策として活用している。

ほかにも、新たに男女兼用の水着をつくって販売したり、数百人分の防災グッズを常備し、災害時に会員の命を守る仕組みを整えたり。

また、アメリカのテキサス州ダラス近郊にもたつきのプールがあり、ゆくゆくはコーチや生徒の交流もしたいと考えているそう。

安心して心地よく利用できるよう、新しい取り組みを次々と形にしてきた。

なかでもとくに最近力を入れているのが、着衣泳の普及活動。

なかでもとくに最近力を入れているのが、着衣泳の普及活動。たつきでは20年ほど前から、2ヶ月に1度着衣泳の時間を設けている。これを会員以外の人たちにも広めていこうと、今まさに動いているところなのだそう。

「ニュースで水難事故の話を聞くのが忍びないと、父が始めた活動で。服を着たまま水に入ると、体重が倍くらいになって身動きがとれなくなる。その感覚を体験してもらうことで、もしものときにパニックにならないようにできたらと、子どもたちを中心に実施しています」

「今後、避難訓練と同じレベルで水難訓練が行われるようになれば、水の事故を減らすことができるかもしれない。そんな思いを持ってチャレンジしているところなんです」

今年の5月には、着衣泳の普及を目指す一般社団法人パワーストロークを設立。たつきで培ってきた経験をもとに、着衣泳の指導法をカリキュラム化し、着衣泳訓練士という民間ライセンスもつくった。

今年の5月には、着衣泳の普及を目指す一般社団法人パワーストロークを設立。たつきで培ってきた経験をもとに、着衣泳の指導法をカリキュラム化し、着衣泳訓練士という民間ライセンスもつくった。小中学校や教育委員会からも問い合わせが来ており、手応えを感じているという。

一方で、これらの取り組みは大森さんがほぼひとりで進めているのが現状。現場の先生たちは日々の指導で手一杯で、なかなか一緒に新しいことにチャレンジできる余裕がないのだとか。

そこで今回は、水泳の指導員に加え、大森さんの右腕として働く人も募集したい。

「たとえば、私がなにかアイデアを思いついたときに『社長が言っていた話、外国ではこういうことをしてます』ってリサーチしたり、打ち合わせに同席したりしてもらえるとありがたいなと」

「日本語を話せれば国籍も問わないし、副業的にかかわってもらうのでも大丈夫です。その人の希望に応じて、柔軟に働いてもらえたらと思っています。ただ、やっぱり現場のことは知っていてほしいので、週に何日かは指導にも入ってもらうのがいいのかなとは思っていて」

たとえば、週に3日はスクールに入って、残りの2日は大森さんと行動をともにしながら新しい事業について考える、というようなイメージ。

大森さん自身、どんなふうにかかわってもらうか思案しているところなので、働き方は相談しながら決めていくことになりそうだ。指導にハードルを感じる人は、教える立場にならないまでも、現場のサポートや裏方の仕事を通じて、ほかの先生とのコミュニケーションの機会をつくっていってほしい。

「先生たちの指導は、すごくクオリティが高いんです。ただ、私が未来を見据えた動きをしているなか、目の前の会員さんに集中している現場の先生たちには、『社長なにしてるんだろう?』みたいに思わせてしまっている部分もきっとあって… お恥ずかしい話なんですが」

「先生たちの指導は、すごくクオリティが高いんです。ただ、私が未来を見据えた動きをしているなか、目の前の会員さんに集中している現場の先生たちには、『社長なにしてるんだろう?』みたいに思わせてしまっている部分もきっとあって… お恥ずかしい話なんですが」「なので新しく入ってくれる人には、その橋渡しをしてもらえたらありがたいなと。私のやっていることを現場に伝えてほしいし、逆に現場の視点を私に伝えてもらいたい。今と未来、両方を視野に入れながら、たつきの今後を一緒に考えていける仲間が来てくれたらうれしいです」

指導員か大森さんの右腕か、どちらになるにせよ、まずは現場を知ることから。

現場の指導員はどんなふうに働いているのか、統括部長の石井さんに話を聞いた。

石井さんは、たつきに勤めて30年のベテラン。水泳人生のはじまりもたつきからだった。

石井さんは、たつきに勤めて30年のベテラン。水泳人生のはじまりもたつきからだった。「小学生のときに通っていて、大学時代はバイトで指導をして。教えている子のタイムが速くなっていくと、やっぱりうれしいじゃないですか。それでそのまま就職して、ずっとですね。教え子がどんどん増えていくのが面白くて」

これまで数えきれないくらいの子どもたちを指導してきた石井さん。現在たつきで働いている社員も、ほとんどが石井さんの教え子なのだそう。

「水泳が好きっていうことだけじゃ、この仕事は務まらないんです。たとえば挫折なく日本一になった、みたいな人が子どもたちに教えて伝わるかって言ったら、ぼくは伝わらないと思っていて」

「水泳を競技としてやってきて、いいことも辛いことも、両方経験してきた。そういう人こそ、人に教えるときに伝わる言葉を持っている。あとは子どもが好きっていうのもすごく大事な要素ですね。ぼくはそういう目線で指導者を見ています」

泳ぎの技術や知識に関しては、入社してから学んでいける体制が整っているそう。幅広い年齢の人が活躍している環境なので、未経験でもいいから、積極的に勉強する気持ちを持って飛び込んできてほしい、と石井さん。

泳ぎの技術や知識に関しては、入社してから学んでいける体制が整っているそう。幅広い年齢の人が活躍している環境なので、未経験でもいいから、積極的に勉強する気持ちを持って飛び込んできてほしい、と石井さん。「やっぱり命を預かる仕事なので、生半可な気持ちではだめなんです。たつきが50年続いているのも、事故なく指導してきたからこそなので」

大森さんも、指導者には誇りを持って働いてほしいと話していた。責任と自負を持って携わるぶん、やりがいもある。石井さんの話しぶりを聞いていると、そんなふうに感じる。

「ぼくが考えるいい指導者って、全国大会でトップをとらせる人、ではないと思っているんですよ」

「ぼくが考えるいい指導者って、全国大会でトップをとらせる人、ではないと思っているんですよ」結果を追い求めるのではない… というと、どういう人がいい指導者なんでしょう?

「水が怖くて顔をつけられなかった子が、水に入れるようにする。その最初の一歩をちゃんとサポートできる先生が、ぼくはすごいと思うんです。何事も、最初の一歩ってすごく大変じゃないですか。それを踏み出させるって、すごいことで」

「それって、タイムだけを見ている人にはできないことなんですよね。3歳くらいで入ってきて水を怖がっていた子が、水に入り、ちょっとずつ泳げるようになり、今は15歳で選手コースにいる。おじいちゃんみたいな目線でそれを見守ることができるのが、ぼくは一番うれしいんです」

最後に話を聞いたのは、南校で指導員をしている島崎さん。入社して今年で9年目になる。

「思ったのは、自分が泳ぐのとぜんぜんちがうなって。何気なく教えてもらっていたことにも、ちゃんと順番とか伝え方があるっていうのは、教える側になって気がつきました。たとえば水が怖い子にどうやって顔つけをしてもらうかっていうのも、すごくむずかしくて」

「思ったのは、自分が泳ぐのとぜんぜんちがうなって。何気なく教えてもらっていたことにも、ちゃんと順番とか伝え方があるっていうのは、教える側になって気がつきました。たとえば水が怖い子にどうやって顔つけをしてもらうかっていうのも、すごくむずかしくて」「最初は水を顔にかけるところから始めて、その次は口だけ水の中に入れてみて。それも無理な子には、手ですくった水に顔を入れてみよう、とか。そこで階段を飛ばしてのぼろうとすると、その子はもう水をきらいになってしまうんです。だからそこはすごく気をつけながらですね」

ああ… 苦手になる気持ち、すごくよくわかります。

「子どもたちって、できなかったことができるようになると、すっごいうれしそうな顔をするんですよ。できたね! うん!って。その顔を見ると、よかったなぁって。その瞬間がわたしはすごく好きなんです」

はたから見ると小さな一歩でも、子どもたちにとっては未知の世界に踏み出す大きな一歩。安全に、そしてあたたかく。そのサポートをするのが、指導員の役割なのだと思う。

はたから見ると小さな一歩でも、子どもたちにとっては未知の世界に踏み出す大きな一歩。安全に、そしてあたたかく。そのサポートをするのが、指導員の役割なのだと思う。もちろん、子どもだけでなく大人の会員もいるので、伝え方の引き出しはたくさん持っているほうがいい。先生たちの間でも、こんな声かけがよかったよと、常に情報交換をしながら、協力しあって指導をしているそう。

新しく入る人も、まずは先輩に学びながら、自分なりの指導法やコミュニケーションの交わし方をつくっていくのがいいと思う。

「いろんな年代の人と話すので、人と接するのが好きな人がいいんじゃないかなと思います。この前は、おばあちゃんにトマトの育て方を教えてもらいました(笑)。あとは水の中ってけっこう体力を使うので、体力仕事の面もありますね」

「いろんな年代の人と話すので、人と接するのが好きな人がいいんじゃないかなと思います。この前は、おばあちゃんにトマトの育て方を教えてもらいました(笑)。あとは水の中ってけっこう体力を使うので、体力仕事の面もありますね」「実はつい最近、本校から南校に異動したんですが、お別れの挨拶をしたらすっごい泣いてくれた子がいて。そのときに、自分がやってきたことって間違っていなかったんだなって。やってきてよかったなぁって、心から思いました。この気持ちは、ぜひ味わってほしいなって思います」

新しい世界に踏み出す、その一歩を支える。

ひたすら水泳に向き合いたいという人も、大森さんと一緒に新しいチャレンジをしてみたいという人も。まずは一度話をしてみてください。

自分も含めて、人の成長にたくさん立ち会える仕事だと思います。

(2021/10/22 取材 稲本琢仙)

※撮影時はマスクを外していただきました。