※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

「お客さんがこの場所で、気持ちよくハッピーに過ごせたかどうか。その瞬間のしあわせな声の延長線上に、目指すまちのありようをつなげていきたい。時間はかかるけど、積み重ねがなければたどりつけないですから」

まちの将来にまなざしを向けながら、日々カフェを営んでいる人たちがいます。

有限会社仙六屋は、東京・大田区を拠点として、不動産業を軸にエリアマネジメントやカフェの運営に取り組んでいる会社です。

今回は、カフェチームの一員として働く人を募集します。接客や調理を含むお店づくり全般を担う役割です。

小さな積み重ねが、ゆっくりと、まちをつくっていくことにつながる仕事だと思います。

京浜急行線・品川駅から約15分。

梅屋敷駅の東西には、たくさんの店が軒を連ねる商店街がのびている。

学校帰りの高校生。お子さんを乗せて自転車を走らせるお母さん。店先で会話する地元の人たち。少し歩くだけでもまちの日常が感じられる。

仙六屋はこのまちで、2つのカフェを運営している。

1つが、駅から歩いてすぐの「仙六屋カフェ」。もうひとつは、大田区総合体育館に併設している「コートサイドカフェ」。新しく加わる人は、両方の運営に携わることになる。

向かったのは仙六屋カフェ。入り口の扉をあけると、代表の茨田(ばらだ)さんとスタッフの方が迎えてくれた。

前回の取材から店内のレイアウトが変わって、空間がより広々と感じられる。

「新しくスタッフが加わったことで、短縮営業を通常営業に戻すことができて。空間的にも、活用しきれていなかった奥のスペースにお座敷席をつくったり、少しずつイベントを開催したり。立て直しができてきました」

「とはいえ、事業として売上目標もクリアしていかないといけないし、カフェとしてできることはまだたくさんある。一緒にレベルアップさせていく人が必要なんです」

少し先の目標を尋ねると、こんな答えが返ってきた。

「家に帰る前にひと息つけるような場所として、18時以降も営業したい」

「元気を出したいときに来て、おいしいスイーツがあったらいい」

「自社企画のイベントにも注力したい。マルシェをやってもいいかもしれない」

カフェ起点の発想はもちろん、まちの人たちのことを思い浮かべながら、この場所がどうあったらいいかを考えているんだと思う。

大家として不動産業を営んできた茨田さん。

物件に住まう人たちが暮らすまち自体、どんな場所であるといいのか。そんな問いをもとにさまざまな活動に取り組んできた。

大事にしているのは、小さくできることからはじめて発展させていくこと。

そんな姿勢がカフェにもいろいろな形で表れている。

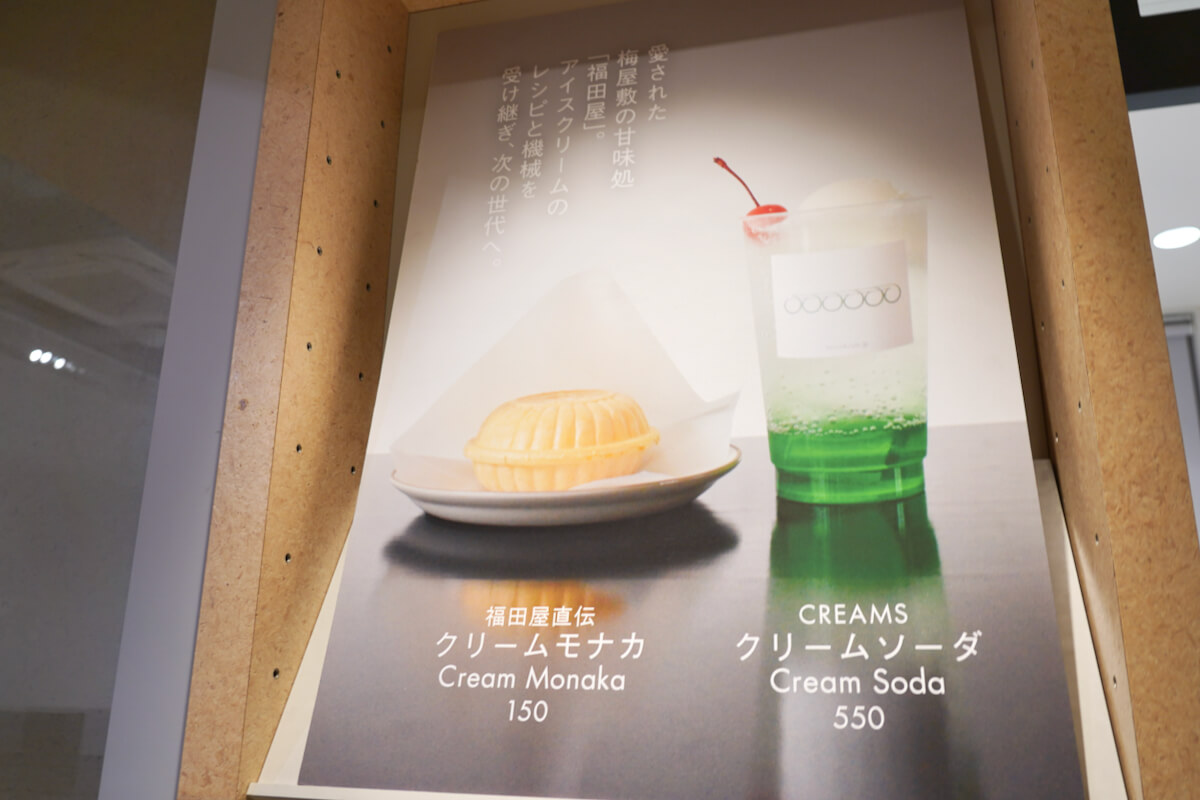

たとえば、人気のクリームモナカは、地元で長年愛された甘味処から受け継いだメニュー。

閉業することになったお店そのものを継ぐことはできない。けれど、まちの人たちの記憶に織り込まれてきたメニューなら、形を変えてつないでいけるかもしれない。

そんな思いで店主からレシピと製造機械を受け継ぎ、クリームモナカをつくって販売してきた。

ほかにも、今年4月からカフェでおこなっているイベントは、仙六屋の所有物件に入居した書店「葉々社」が企画している。

「本は通販でも買えるけれど、個性ある本屋さんのあるまちっていいなと思っていて」

「ご縁があったからには、このまちでビジネスを続けていくサポートもしたい。うちとしても、いい活用事例を増やしていけたらうれしい。ビジネスを通じて相乗効果を生んでいけるように考えています」

イベントをおこなっているスペースには、道路に面した窓側に、お座敷席がある。

足をくずして楽な姿勢で座ることができて、スクリーンをおろしたら半個室にもなる。とくに子育て世代に、まちなかでのんびり過ごしてもらう場所をつくりたいと、形にした空間だそう。

「人って毎日触れるものから、知らず知らずのうちに影響を受けたり、共通認識が構築されたりする。あぁいいなと思える光景を、まちのなかで当たり前のように目にしているかどうかって、長い目でみたら重要なことだと思っていて」

「そういう場所をカフェでつくることに、意味があると思うんです」

何もしなければ、まちからこぼれおちていってしまうもの。それをどう残していけるのか?

その一つの方法が、カフェという媒体を使って掬い上げ、新陳代謝をはかることかもしれないと、茨田さんは考えている。

「不動産業って、長期的な価値を考えることがビジネスのど真ん中にある。それがベースにあるからできることだと思っています」

「ここで、赤ちゃんを抱いたお母さんたちが、ゆったりとお過ごしになっているのを見ると、つくってよかったなって。うれしい情景を目にしたり、ありがたい言葉をかけてもらったり。それは働いている人たちをはじめ、積み重ねてこられたものがあるから」

現場に立つスタッフの方たちにも話を聞く。

樋山さんは、入社してもうすぐ2年。アルバイトから契約社員を経て、9月からはマネージャーになる方。

やむをえず営業できなかった時期から、短縮営業になり通常営業に戻せるまで。

限られた時間でもお客さんとのささやかな会話を大切に、先輩たちが残してきたお店の運営に関わる資料を読んで、その意図を考えながら地道な裏方仕事もしてきた。

あるものを活かしつつみんなで模索しながら、営業時間もオペレーションもメニューも、立て直すことができた。

「しばらくお店を閉めると、お客さんに戻ってきてもらうのって簡単じゃない。だからこそ、またお客さんが来てくれるようになったことがすごくありがたくて。頑張ろうって、より強く思います。気持ちよくいい時間を過ごしてほしいというのが、わたしの軸にありますね」

1年前、通常営業に戻せたころ、とくにうれしい出来事があったそう。

「印象的だったお客さまがいて。帰るときに、ごちそうさまって感じでふらっと帰るんですけど、テーブルを片付けに行ったら、紙ナプキンの裏に『営業再開してくれてありがとう』とメッセージが書かれていて」

「心が洗われるような気持ちで感激しました。しかも最近また同じことがあって。伝えるって行為だけでこんなに人を幸せにできるんだって、その人から学びました」

ほかにも、毎日テイクアウトしてくれる人がいたり、「再開するのを待ってたよ」と声をかけてくれる人がいたり、SNSでコメントをもらうことも。

このお店がひらかれていることを、楽しみにしているまちの人たちの顔が浮かぶよう。

現在の営業時間は、11時から18時まで。オープン準備に始まり、接客、配膳、会計、洗い物。合間を見て、備品や食材を発注したり、庭の手入れや掃除をしたり。

フードやドリンクメニューは、これまでのレシピや樋山さんが試作したものを専任のコーディネーターと調整しながらつくっていて、これから加わる人もメニュー開発に携わっていける。

現在お店の運営メンバーは、スタッフ2名とアルバイト6名。アルバイトは主婦の人が多く、これから夜営業やイベントの展開も見据えて、土日に一緒に働ける人に加わってもらいたい。

もうひとつの「コートサイドカフェ」も、体育館で開催されるイベント後も利用してもらえるように、営業時間をのばしたいと考えているそう。

お店は今も試行錯誤しながらつくっている途中。新しいことをしようと思ったら課題も出てくるし、目の前のお客さんのことはもちろんいろんな視点を持って、お店をどうよくしていくかを考えないといけない。

「社長はいつも大きな時間軸でものごとを捉えて、概念的な話をすることも多いです。咀嚼するのに時間はかかります。ただ、そのとき理解できなくても、後から振り返って納得できたり、お店への考え方に共感していて」

「長期的な視点は社長の力を頼りつつ、現場のお店づくりは自分たちで思いを持って、ベストな方法を実行していく。新しい人ともそんなふうに働いていきたいです」

もう一人のスタッフの森本さんは、前回の記事を通じて昨年入社し、今はカフェ業務とイベント担当を兼任している。これまではアート業界で、展覧会やイベントの企画運営、プロジェクトマネジメントなど幅広い仕事に携わってきた方。

「飲食店で働いたことはなかったけれど、イベントスペースも今後活用していきたいということで、経験を活かせるかなと思って応募しました」

「今はカフェの仕事が中心で。長く働いているみなさんを頼りにしながら、自分は痒いところに手が届くようなことができるようになれたらいいなと考えています」

たとえば、お客さんからすっきり見えて、かつスタッフの動線もスムーズになるように店内のレイアウトを変えてみたり。SNS投稿を毎日更新するときも、料理がきれいに映るアングルを意識しつつ、カットのバリエーションを工夫したり。

「気づいたことは、まずやってみます。間違ってたら直すけど、やってみないとわかんないなと思っていて。アルバイトも社員も関係なく、気づいたことがあったら一緒によくしていきたい。そのほうが気持ちよく仕事ができると思うんです」

「仙六屋は、地域とのつながりを大事にしているお店。だからこそ、居心地のよさをつくるのは、この店のひとつのテーマなのかなと考えていて。場の空気は人に伝わるもの。まずは自分たちが気持ちよく働くことも大切なことだと思うんです」

そんな意識をもちながら、森本さんは、書店企画のイベントの運営や集客のサポートなども担当している。

「イベントは次回で7回目を迎えます。登壇者もお客さんもどうしたら気持ちよく過ごせるか、会場づくりやオペレーションを考えるのにも慣れてきました」

「8月はブックフェスタがあるんですが、そのチラシのデザインを『森本さんにお願いしたい』と主催者さんから声をかけてもらって。当たり前にやってきたことが信頼につながったというか。そう言ってもらえたのはすごくうれしいです」

まちの外からも人を呼び込むことにつながるイベント。今後は自社企画にも力を入れていきたい。新たな交流が生まれていったら、またちがった光景が広がっていくと思う。

「カフェのお客さんの年齢層は幅広くて、本当にいろんな方がいらっしゃるんですよね」

80代くらいの常連さん、毎日勉強しにくる会社員、航空整備士の勉強をしている学生さん。

「お座敷席ができてからは、ドライブスルーみたいにベビーカーが並んで、赤ちゃん連れのママさんの同窓会みたいになっていたり。そうかと思うと、買いものカートを引いたおばあちゃんが、窓をコンコンって叩いてアイスを2つ買っていったり。愛犬の散歩途中に立ち寄って、ほろ酔い気分になったお母さんをワンちゃんが引っ張りながら帰っていくとか(笑)」

「おもしろいですね。なんか、映画を観ているみたいだなって感じます」

仙六屋というカフェがなかったら、生まれていない光景がある。

「まちがこんな場所になっていくといいな」

そう自分が思い描くものと、仙六屋で生まれつつあるものが重なりあうなら、このお店から、形にしていってほしいです。

(2023/7/13 取材 後藤響子)