※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

「…足元、見てください。春が近づいてますね」

見つけたのは、小さなよもぎの葉っぱ。

ススキの中に産みつけられたカマキリの卵。さっきまでいたであろう野うさぎのフン。

遊林会のみなさんと一緒に森を歩くと、そこかしこに生きものの気配がすることに気づかされます。

ここは滋賀県・東近江市、「河辺いきものの森」と名づけられた小さな里山。

もともとは薪や炭をつくるための森として、また水害から地域を守るための林として活用されてきた場所でした。

1960年代、高度経済成長期とともに人の手が入らなくなった森は、開発の対象となり消失の危機に。

豊かな自然に触れあえるこの場所を残したい。

そんな市民の想いから発足したのが、里山保全活動団体 遊林会です。現在は里山の保全活動とともに、市からの委託を受け、主に子どもたちの環境学習や体験活動に取り組んでいます。

今回は、河辺いきものの森で事業の企画・運営に携わるスタッフを募集します。

自然のおもしろさを、子どもたちと分かちあいたい。そう考えたことがある人なら、想いを形にできる場所だと思います。

米原駅から電車に乗ること約20分、能登川駅で降りる。

絶え間なく車の行き交うまっすぐな道を車で走る。川沿いに出ると、河辺林(かへんりん)と呼ばれる森が見えてきた。

20分ほどで入口に到着。看板を頼りに足を進めると、ちょっと甘い木の匂いが。

視界が広がった先に見えたのは、ネイチャーセンターと森。その前の円形の広場では焚き火がおこなわれているようだ。

「車通りからは想像できなかったでしょう、こんな場所があるって。わたしも初めて来たとき、感動したんですよ」

そう話しかけてくれたのは、事務局長の熊木さん。

ぐるりと見渡すと、森、池、原っぱ。車の音はなく、聞こえるのは焚き木のパチパチ燃える音だけ。空が広い。

はじめて訪れるけれど、なぜか懐かしい雰囲気。まちの近くで、こんなに自然に囲まれた場所ってなかなかないだろうな。

「よかったら森、歩いてみますか」

熊木さんに誘われ、ネイチャーセンターから少し奥へ。一面に原っぱが広がっている。

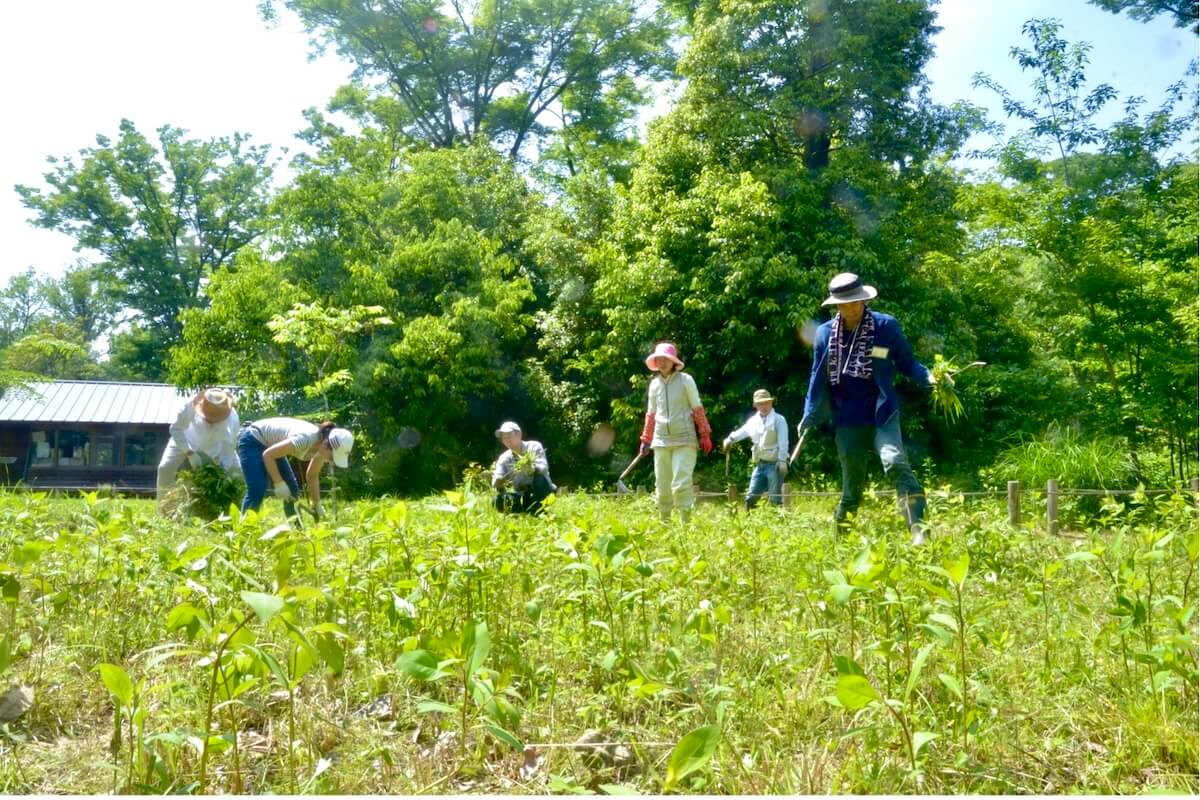

「25年ほど前、鬱蒼とした暗い森だったのを、ボランティアの方々が少しずつ整えてくださって。明るい森になりました」

現在は、ボランティアメンバーと月3回の保全活動に取り組みつつ、平日は小学生向けの環境学習の指導、週末には「モリイコ!」やエコツアーなどの自然体験活動をおこなっている。

「ありがたいことに、環境学習はご依頼をたくさんいただいていて。5月~12月のシーズン中は毎日、子どもたちの対応をしています」

「この施設では体験型の環境学習を心がけていて。植物やいきものに実際に触れてもらって、楽しみながら自然のおもしろさを伝えることを大事にしています」

そのほかモリイコ!は、年間を通じて実施している活動。森の探検や工作、保全活動など、回ごとにテーマを設けていて、焚き火をしたり、ノコギリを使ったり。家や学校ではできない活動にチャレンジするのが特徴。

どの活動も、自然のおもしろさを、体験を通じて伝える点は同じだ。

「たとえば… どんぐり。どんぐりってどこから芽が生えると思います?」

うーん… 考えたこともなかったです。

「ですよね。『じゃあ、地面に落ちてるどんぐり探してみよっか』って、まず観察するんです。じっくり見て、あ、ここかもしれん! って発見する」

「これって本でも学べるけれど、体験じゃないから忘れちゃうんですよね。自分で見てたしかめたことは絶対心に残る。だから私たちは、面白いな、子どもたちにも知ってほしいなと思うことを、体験を通じて伝えられるよう工夫しています」

森には文字を書ける葉っぱがあること、カマキリはそっと手に乗ってもらえれば攻撃されないこと。

熊木さんと森を歩くと、これまで知らなかった「へ〜!」の連続。知識を授けられているというよりは、いまここで一緒に自然を楽しんでいるような感じ。

普段からきっと、子どもたちとこんな時間を過ごしているんだろうな。

すると熊木さん、森の中へ入り「ここらへんは笹、刈ってあげたほうがいいかもね」と一言。

そのままでもよさそうだけど、どうしてなんでしょう?

「笹の下にも植物がいて。いろんな植物が育つためにも、陽の光が当たる環境をつくったほうがいいんです。それに、刈ったところからは柔らかい葉が生えるので。それを食べるいろんないきものがやってきます」

竹林整備や落ち葉かき、伐採などの保全活動は、誰でも参加できるボランティア活動として実施している。

季節に応じてある程度決まった作業はあるものの、子どもたちにどういう体験をしてほしいか。そこから保全計画を考えるのが河辺いきものの森のやり方。

「保全あっての活動だし、活動あっての保全。保全と活用を自分たちで考えて実践するなかで、森の変化や成果も見えてくるのはとても面白いですし、私たちも日々学ばせてもらっています」

京都・舞鶴市出身の熊木さん。植物が好きだったことから、新卒で樹木の生産業者に就職。その後、結婚、出産、子育てを経て遊林会へやってきた。

「26歳くらいやったかな。自分の原点はどこだろうかと考えた時期があって。思い出したのが、子ども時代。どんぐり拾ったり、草花で遊んだりした体験を子どもたちに伝えたい、大好きな自然と子どもに関わる仕事をしたいと思ったんです」

でも、その夢はすぐに叶わず、10年の月日が経った。

「自分の子どもと森に遊びに来た際に、ちょうど働く人を募集しているよって聞いて、一気につながった気がしたんです。私、ここで挑戦せんかったら絶対後悔する。ダメ元で面接を受けようと思って」

入社して8年。「好きな場所で好きな仕事ができて、すごくありがたいです」と、熊木さん。

「自然っておもしろい、来てよかったって気持ちをお土産として持って帰ってほしい。とくに環境学習で出会う子どもたちは一期一会なので、子どもたちのために精一杯やりたいという気持ちでいます」

「彼は子どもたちを楽しませるのが得意なんですよ。エンターテイナーです」

そう紹介されたのは、入社3年目の青木さん。

「いやいや、そんなことないですけどね」と、はにかみながら話してくれる。

子どもと関わることに興味を持ったのは、中学時代に経験した保育園での職場体験がきっかけ。

青年海外協力隊や保育士、障害者施設の介護職など。いろいろな仕事を経験するなかで、子どもと自然に関わりたいと考えていたときに、出会ったのが遊林会だった。

「モリイコ! は10人チームで全10回の活動なんですけど、回を追うごとに一人ひとりの性格とか、子ども同士の相性とかが見えてくるんです。その子が過ごしやすいようにマンツーマンでスタッフをつけるとか、その時々で配置を考えるようにしてますね」

モリイコ!では、毎回の活動ごとにスタッフの役割分担を決めている。たとえば一人がメインの進行を担当するなら、もう一人はブログと写真担当、もう一人はサポート役、という感じ。

全員で見守り、全員で場のことを考える。一人ひとりの視点が大事になるし、話しながら企画が進んでいくことも多い。

「草木染めの回なんかは、媒染の仕組みを理解するのってむずかしいよねって話から、寸劇をしたこともありました」

「企画は雑談からはじまることが多いです。こんなふうに伝えたら面白いんじゃない? ほな劇やろうか、みたいな感じで。時間がないなかでアイデアを生み出すのはしんどいけれど、子どもたちの笑顔が見れて、無事に一日を終えられたら、よっしゃ!となりますね」

5月から12月のシーズンの間は、野外での活動が中心。

主に9時から15時は環境学習の対応。その合間に次の準備をしたり、モリイコ!だったら保護者さんへの連絡ノートを書いたり。フィールドを歩きながら保全計画のことも考えて、プログラムが終わったら翌日の準備と、ブログの更新。

事業の多くは市からの委託のため、オフシーズンには報告書の作成もある。

「こんなに色々やるんだ、思ったよりもいそがしいな、というのはありましたね」

慣れるまでの1年目はしんどいかも、と青木さん。そこを乗り越えられたモチベーションはなんだったのでしょう?

「知的好奇心をすごく刺激される場面が多いからですかね」

知的好奇心。

「植物や川に詳しい方も来られるので、逆に教えてもらったり。保全活動でチェーンソーも使えるようになりました」

「1年くらい働いたころかな、山を登ったら見える景色が変わったんです。この木はなんやろう、葉っぱはどんな形してるんかなって、興味を持ってる自分がいて」

自然は好きだけど、知識はほとんどない状態で来た青木さん。これから加わる人も、自然への知識はとくになくても大丈夫。

「それよりも、子どもが見つけたことに対してちゃんと共感できるかが大事。それって覚えて身につくものではないと思うんです」

格好いいねとか、可愛いねとか。子どもと一緒になって楽しむ姿勢が、好奇心を育てていく。

自然と子どもが好きな人なら、特別な経験がなくても、きっと日々学んで成長していけると思う。

最後に話を聞いたのは入社16年の山北さん。イラストや工作が得意で、チラシづくりなども担当している。

印象に残っているのは、2022年の20周年記念イベントのときのこと。

「里山あってこその遊林会だから、保全に立ち戻る機会になるといいよねと話していて。大きな木を伐って若返りを図る、萌芽更新がテーマのイベントを企画したんです」

せっかくならば、とモリイコ! の卒業生にも声をかけたところ、数名が参加してくれることに。

「みんな、10年ぶりの再会をとても喜んでくれて」

「『あのときの活動が森を守ることにつながってたんやね』とか、『また会えてよかった!』って感想をもらったんです」

当時、山北さんは育休明けで時短で働いている時期だった。

「ほかのスタッフが頑張ってるのに力になれてる感じがしなくて、悩んでいたんです。でも、大人になって森に帰ってきてくれた子との再会。変わらずにある森と私がつながっていること。ここに自分がいる意味みたいなものを再認識させてもらった気がしました」

「入社したてのころに先輩から言われたことを思い出したんです。『森があるだけじゃなくて、そこに人がいることが大事なんや』と。だからこの場所が続いていくんだなと、あらためて感じています」

最後に、熊木さんにどんな人と働きたいか聞きました。

「この森はやっぱり、子どもたちのための場所だと思っているので。イベントとか、子どもたちのためにやってみたいと思うことがあれば、挑戦できる環境だと思います」

「体力勝負なところもあるし、いそがしいときはいそがしいんですけど、根底にあるのは人と自然をつなげることを楽しむこと。楽しくするにはどうしたらいいかな? って、熱意と情熱をもって一緒に考えてくれる人だとうれしいですね」

興味がわいたら、一度森に遊びに行ってみてください。

誰かに伝えたくなる景色に出会える、そんな場所だと思います。

(2024/2/9 取材 阿部夏海)