※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

石っておもしろい。すべすべ丸いのもいいし、ごつごつしたのもかっこいい。青っぽかったり、白っぽかったり。よく見ると、きらきらしていたり。

ずっと昔に生まれた粒子が、ぎゅっと集まって塊になっていて、風や水にさらされながら、きっと長い旅をしてきたことも魅力的だと思う。

「友だちと山に自転車で出かけていくと、崖の崩れたところから水晶が出てきたりするんですよ。普通は小さなかけらなんだけど、中にはトゲトゲになった剣山の水晶もあって。そういうのを見つけると、すごくうれしかったんですよね」

きらきらとした目で話すのは、岐阜県の七宗町(ひちそうちょう)役場で「日本最古の石博物館」を担当している渡辺さん。石や化石、地層などが小さいころから好きだったといいます。

「どこか旅行に連れて行ってもらっても『この地層は面白い曲がり方やなあ』『これができるまでに、どれくらいの年月がかかっているんだろう?』って、そっちばかり気になって」

拾ってもいい石でお気に入りがあると、ポケットにしまって持ち帰り、歯ブラシを使って丁寧に汚れを落とす。そんなふうにしてお菓子の箱やカンカンに集めたコレクションが、渡辺少年にとっての宝物でした。

拾ってもいい石でお気に入りがあると、ポケットにしまって持ち帰り、歯ブラシを使って丁寧に汚れを落とす。そんなふうにしてお菓子の箱やカンカンに集めたコレクションが、渡辺少年にとっての宝物でした。今回募集するのは、地域おこし協力隊として「日本最古の石博物館」で働く人。日本で一番古い、先カンブリア時代の石が見つかった、岐阜県の七宗町という小さな町にある博物館です。

21年前に開館してから、全国各地の石好きをはじめ、たくさんの人たちに石の魅力を伝えてきました。

だけど、正直なところ一般的には知名度もイマイチ。来場者はだんだんと減っていき、今では石のことを詳しく説明出来る学芸員さんすらいません。

そんな状況を、少しでもいい方向に引っ張ってくれるような、石や地層、自然が好きな人を探しています。

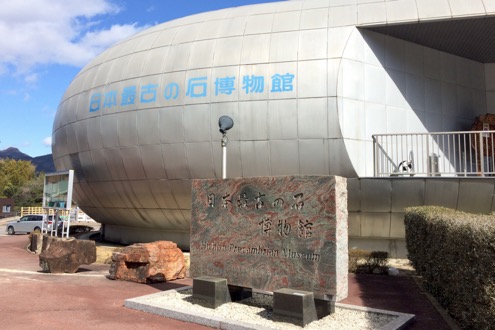

名古屋から在来線で1時間半。岐阜県の山あいにある無人駅、上麻生(かみあそう)駅に到着した。そこから車で5分ほど行くと「日本最古の石博物館」は姿を表す。

ネーミングも語呂が良く、なかなかのインパクト。建物もUFOのような存在感です。

中へ入ると、石好き少年だった渡辺さんが案内をしてくれました。

中へ入ると、石好き少年だった渡辺さんが案内をしてくれました。「日本でも石をメインに展示している博物館は珍しいんですよ。これが、名前の由来にもなっている、日本最古の石が含まれる石『上麻生礫岩(かみあそうれきがん)』です」

礫岩は、簡単にいうと石が集まってできた石。いろいろな時代の、いろいろな種類の石ころたちが、ひとつになってできています。

礫岩は、簡単にいうと石が集まってできた石。いろいろな時代の、いろいろな種類の石ころたちが、ひとつになってできています。この上麻生礫岩の中に含まれていたのが、日本で見つかった石の中では一番古い「片麻岩礫(へんまがんれき)」でした。矢印が指している石で、なんと20億年も前のものです。

この石だけが20億年前のもの、というわけではなくて、この大きなかたまり全体の中に、18億年前の石や17億年前の石なんかも一緒に混ざっているけど、一番古いのは20億年前の石ですよ、ということなのだそう。

この石だけが20億年前のもの、というわけではなくて、この大きなかたまり全体の中に、18億年前の石や17億年前の石なんかも一緒に混ざっているけど、一番古いのは20億年前の石ですよ、ということなのだそう。1970年に、当時大学院生だった名古屋大学の足立守先生によって、飛騨川沿いで発見されました。

調査する予定になかった場所だったけれど、なぜか気になってしまった足立先生。今でこそ階段や手すりなどが設置されていますが、整備されていなかった崖を恐る恐る下りてみると、明らかに周りの石とは違う様子の石を見つけたそう。それが上麻生礫岩だったといいます。

なんだか運命的ですね。

「足立先生は、それをきっかけに上麻生に通うようになって。七宗が第二のふるさと、とまで言ってくれているんですよ。石のことにはまだあまり詳しくない方でも、好きな気持ちさえあれば入ってから色々勉強できると思います」

今回募集する人の主な任務は、石の魅力を伝えつつ、七宗町を広くアピールすること。

博物館での勤務をメインに、石を使ったイベントや、展示などの企画をしたり、日本最古の石発見地や、飛水峡という渓谷の現地案内をしたり。小中学校での出張授業をすることも。

地質学に関わる学芸員資格は、あるに越したことはないですが、持っていなくても大丈夫なんだそう。雇用期間は最大で3年だけど、働き次第ではそのまま博物館に入ってもらう、という可能性も。

話を聞きながら、館内を歩いてみます。

話を聞きながら、館内を歩いてみます。カナダから見つかった「地球最古の石」アキャスタ片麻岩(へんまがん)や、オーストラリアの枕状溶岩(まくらじょうようがん)、七宗町周辺の地質模型など、地球の歴史を知ることができる。

好きな人にとっては充実の展示内容だけれど、興味のない人にとっては、10分もあれば見て回れるかもしれません。

ちなみに一番奥にある、石で囲まれた壁面にあるのが「タイムスリップエレベーター」。

20億年前の世界へ行けるというシロモノです。詳しくは、ぜひ一度体験してみてください。

20億年前の世界へ行けるというシロモノです。詳しくは、ぜひ一度体験してみてください。定期的に企画展も開催していて、石の絵を描く作家さんの作品や古銭や巻物、町の人や子どもたちの絵画などを展示することも。どんなことをするか考えるのも、渡辺さんの仕事です。

岐阜県博物館の協力を得て開催した「鉱物展」は特に人気だったそう。

「専門家の先生をお呼びして。1個300万円もするような鉱物を展示したんです。先生が『もし壊れたら300万じゃきかないんだよなあ』っていうもんだから、会期中は心配で心配で(笑)」

うれしかったのは、先生方が研究しているところを間近で見せてもらったり、ほかの博物館のバックヤードに入れたこと。

うれしかったのは、先生方が研究しているところを間近で見せてもらったり、ほかの博物館のバックヤードに入れたこと。「そこら中の引き出しを開けては『これなに?』『これは高いから借りるのは怖いなあ』って、ショッピングみたいでした(笑)展示してあるのと違って、直接触れますし。役得ですよね」

石のことを話す渡辺さんはとても生き生きとしていて、なんだか少年のよう。小さいころに学校の先生からもらった石は、今でも大切にとっているそうです。

「子ども向けに、夏休みの自由研究になるような勉強会をひらいたりすると、みんなが喜んでくれますね。土日も関係ない仕事ですけど、納得して、楽しんでやっています」

この町で石を好きになって、大きくなったら石の研究をする。そしてまたこの町にもどってくる。もしかしたら、そんな人が将来出てくるかもしれません。

「開館当初に揃えた石を切断するための機械とか、顕微鏡なんかもあるんですけどね。使える人がいなくて倉庫にしまったままなんです」

展示やイベントを企画するのはだいたい1年前くらい。予算を組む必要もあるし、そんなに大きな額が使えるわけでもない。思いついたらすぐ実行、というわけにはいかないけれど、どんどん挑戦してもらいたいそう。

この場所を訪れるのは社会科見学の小中学生や、下呂温泉へ向かう途中の観光客の方が大多数。特に夏休みには1日で180人くらいくる日もあるけれど、普段は多くて20人くらい。1人も来なかった、なんて日もごく稀にあるんだとか。

「最初から分かっていればいいんですけど、来ると思って電気や暖房なんかも用意しているでしょ。それでだれも来なかったらやっぱり寂しいですよね」

常駐しているスタッフは、受付をしているパートさん2人。近所に住んでいる3人でローテーションをしています。

開館のときから勤めているベテランさんだから、石についての説明は一通りできる。だけど専門的に勉強をしていたわけではない。せっかく石好きのお客さんが遠方から来て興味を持ってくれても、解説を読んでもらうことしかできません。

開館のときから勤めているベテランさんだから、石についての説明は一通りできる。だけど専門的に勉強をしていたわけではない。せっかく石好きのお客さんが遠方から来て興味を持ってくれても、解説を読んでもらうことしかできません。「博物館」というからには、学芸員さんがいて、いろいろなことを教えてもらえるだろう、と想像してしまう。期待に応えられないなら「石の館」にしたほうがいいんじゃないか、とすら思っているそう。

「実は、石が好きだったから博物館の担当になったわけではなくて。役場に入るときは別の仕事もしてみたかったですし、石が好きということは、最近までずっと黙っていたんです」

広報や選挙などの担当を経て、今は移住促進や空家対策をメインに、博物館のことも担当している渡辺さん。

黙っていた、というのはどうしてなのでしょうか?

「いつからか博物館は、税金の無駄遣いだといわれることもあって。町民からよく思われていない施設になってしまったんですよね。だからこそ、好きなだけではやっていけないんだろうな、と思って話さずにいました」

役場が運営しているからこそ、入館者が少なくても続けてはいける。だけどそのぶん役場には別の仕事もたくさんあるから、博物館のことは片手間になる。どうにかしないと、と思ってはいても、急ぎではない。そうして長年あと回しになってきた。

開館当初から使い続けてきたクイズコーナーの機械や、展示パネルなどもだんだんと劣化してきて、そろそろ改修をする予定。博物館のありかた自体も、考えないといけない節目に来ているようです。

博物館での取材のあと、渡辺さんの先輩である七宗町役場の林さんが町の案内をしてくれました。

以前博物館の担当をしていたこともあって、思い入れがあるそう。よく笑う、親しみやすい人です。

「『最古の石博物館』を『最高の石博物館』にしてよ!とかいってね(笑)」

「僕らはずっとこの町にいるもんだから、町の良さはようわからんのですわ。新しい視点で、ときにはこっちが止めるくらい、どんどんいろんなことにチャレンジして欲しい。あとはご近所付き合いができる人だといいな」

「僕らはずっとこの町にいるもんだから、町の良さはようわからんのですわ。新しい視点で、ときにはこっちが止めるくらい、どんどんいろんなことにチャレンジして欲しい。あとはご近所付き合いができる人だといいな」「大きな期待は、申し訳ないけどしていなくて。たとえば平日入館者が5人だったら、7人になるとか、イベントをちょっと増やしてみるとか。少しずつでも変わっていけたらいいと思うんだよね」

七宗町には小中学生に向けた山村留学の制度もあって、お子さまを連れての移住も大歓迎。

「待機児童とか少人数指導ってなんのことですか?いうくらい、そもそも人がいないんでね。住める家もいっぱいあるし、野菜なんかはそこらへんの人がくれますわ(笑)山道を走ることも多いから、マニュアルの免許はあったほうがいいね」

「待機児童とか少人数指導ってなんのことですか?いうくらい、そもそも人がいないんでね。住める家もいっぱいあるし、野菜なんかはそこらへんの人がくれますわ(笑)山道を走ることも多いから、マニュアルの免許はあったほうがいいね」失敗してもいいから、まずはやってみる。すでにある資源を活用しながら、博物館や町をよりよくする方法はきっとたくさんあるはずです。

今こそ、好きなことを仕事にしてみませんか?

(2017/04/03 今井夕華)