※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

どの家庭の裁縫箱にも、ひとつは入っている横田のダルマ糸。 綿糸に絹糸、毛糸にレース糸など。バラエティに富んだ糸は、滋賀と京都の2つの工場でつくられています。

綿糸に絹糸、毛糸にレース糸など。バラエティに富んだ糸は、滋賀と京都の2つの工場でつくられています。糸を撚(よ)り、染めて、包装する。

ダルマ糸になる工程に必要不可欠な、100台ほどの機械をメンテナンスしているのは、なんとたった一人の男性整備士です。

今回募集するのは、その人と一緒に機械のメンテナンスをする人。

メンテナンスとひと口に言ってしまうのがもったいないほど、とってもクリエイティブな仕事です。

ダルマ糸になるために紡がれた糸は、染める前の加工をするために、まず滋賀の工場へと送られる。この工場を運営しているのが、横田のグループ企業である株式会社ダルマン。

ただ、今回募集する人は、働く場所はダルマンの工場ですが、横田のスタッフになるそうです。

この日は滋賀県長浜市にあるダルマンの工場にお邪魔した。最寄り駅の田村駅から車で5分ほど。

伊吹山のふもと、近くには琵琶湖もあるのどかなところ。となりの田んぼではカエルが鳴いていた。

伊吹山のふもと、近くには琵琶湖もあるのどかなところ。となりの田んぼではカエルが鳴いていた。ここで待っていてくれたのは、整備士の岡本さん。ダルマ糸の機械整備を一任されている。

「取材なんて慣れてなくって。緊張しますね」

「取材なんて慣れてなくって。緊張しますね」少しお話しするだけで、飾り気のない素朴なお人柄がよく伝わってくる。

さっそく岡本さんに工場の中を案内してもらうことに。

明るい工場のなかには、商品となる糸が山のように積まれている。

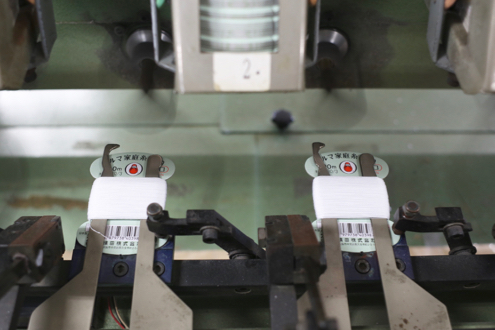

奥へ進むとガシャンガシャンと大きな音を立てる機械がいくつも動いていた。機械の近くにはかならず工員さんがついていて、手作業で機械の補助をしている。近所に住む主婦の方が多いそう。

一見すると、どれも糸をグルグルと巻き取る動きに見えるけれど、機械の形も違えば用途もさまざまなようだ。この工場だけでも機械の数は85台ほど。

一見すると、どれも糸をグルグルと巻き取る動きに見えるけれど、機械の形も違えば用途もさまざまなようだ。この工場だけでも機械の数は85台ほど。新しいものも、ずいぶん年季の入ったものもある。

「これは単糸をひねる機械です。ひねっていない糸はほら、すぐ切れてしまう。糸を強く太くするための工程です」

「これは次の工程の染色ができるように糸をまとめている機械。玉(1玉≒4536g)っていうのは糸の単位で、糸の種類に関係なく同じ重さで長さが違う。繊維業界には特有の単位がいっぱいあります」

ダルマンでは、ダルマ糸ができるまでに大きくわけて2つの工程を担っている。単糸と呼ばれる細い糸をひねって強くする工程と、染め終わった製品を包装する工程だ。

その工程の間にある染めの作業は、以前日本仕事百貨でもご紹介したことのある京都の紫野工場が担当。どちらの工場でも、すべての機械を岡本さんがメンテナンスしているそうだ。

機械についてのお話を聞いていると、突然社内アナウンスで岡本さんが呼び出された。

「ちょっと待っててください」と言って、しばらく姿を消したあと、苦笑いしながら戻ってくる。

「機械のエア漏れを直してきました。機械の調子が悪いと、僕が呼び出されるんですよ」

岡本さんの仕事は、機械の修理屋さんのようなイメージですか?

「うーん、そうですね。そういう面もあるけど、僕が呼ばれるような事態にならないよう機械そのものを改良するのも仕事です」

「先輩に『修理したものがまた壊れて、というのを繰り返してるのなら、それは直したことにはならん』と言われてきました。そんなことを意識しながら働いています」

そんな岡本さんが横田に入社したのは、今から11年ほど前。

そんな岡本さんが横田に入社したのは、今から11年ほど前。子どものころから、プラモデルなど何かを組み立てることが大好きだったそう。地元滋賀県の工業高校を出たあとは、製薬会社の機械メンテナンスの職に就いた。会社の移転をきっかけに、ちょうど整備士を募集していた横田に転職することに。

「繊維のこともわからないし、機械もちがう。でも基本的に機械は、ギアやカムやそのほかの要素でできている。その組み合わせは変わらないので、繊維業界であろうと大丈夫だと思いました」

「だから仕事の大変さとか、そういうのあんまり意識したことないんです。横田は自分に合ってるんじゃないかな」

自分に合っている。

「大きい会社だと一作業員になってしまうけど、横田の規模だと自分が発案して機械を改良していけるんです」

たとえば、と話してくれたのは玉巻き機の話。

「芯に糸を巻いて玉の状態にしていくんですけど。あの機械は、以前は革ベルトで駆動していたんですね」

革ベルトは、使っていくうちにどうしても伸びていってしまう。そのため、巻きの回転が遅くなったり、ローラーからベルトが外れて機械が止まってしまうことが頻繁に起こっていたという。

革ベルトは、使っていくうちにどうしても伸びていってしまう。そのため、巻きの回転が遅くなったり、ローラーからベルトが外れて機械が止まってしまうことが頻繁に起こっていたという。「だからゴム製のVベルトに換えるように提案、加工をして。現場の方ではかなり楽に作業ができるようになったみたいです。僕も呼び出されなくなりました(笑)」

改良したほうがよいと思ったら、改良方法と予算案を簡単にまとめる。そのまま社長に直談判できるシステムがあるから、スピード感のある仕事ができるそうだ。

また、企画生産課から依頼を受けて、新しい糸の巻き方を研究したり、新製品をつくるための機械を試作することもある。

大げさかもしれないけれど、ダルマ糸のもとを辿っていくと、岡本さんに行き着く。そんなふうに言えるかもしれない。

一方、横田ならではのむずかしさもある。

横田の歴史は1世紀以上。ともに歩んできた機械たちだからこそ、とにかく古いものが多い。岡本さんが生まれる前のものも、いくつかあるそうだ。

「ダルマンでいうと、数十ある機械のうち、今でもメーカーが残っているのは2、3社だけ。壊れたからと言って問い合わせることもできないし、古い機械は部品の調達もできないことが多いんです」

「ダルマンでいうと、数十ある機械のうち、今でもメーカーが残っているのは2、3社だけ。壊れたからと言って問い合わせることもできないし、古い機械は部品の調達もできないことが多いんです」そういうときは、どうするんですか?

「壊れた部品を自分で図面に起こして、鉄工所につくってもらいに行くこともあります。古い機械だとそういうとこが大変ですね」

ちなみに図面をひいたり細かな作業をするのは、岡本さんの秘密基地である作業部屋。

中にはいると、実験用の機械や貴重な部品などが整理されている。

中にはいると、実験用の機械や貴重な部品などが整理されている。壊れた機械を修理したり、中古の機械を買ってきて改造したり。改良のアイディアは、この部屋で生まれています。

「あと大変なのは品質に関してかな」

たとえばどういうことだろう。

すると、糸をいわゆる「カード」に巻く工程を見せていただいた。

「糸をカードに巻いていくとき、カードに対して糸が決まった幅でまっすぐ巻かれていたらOKなんですけど、糸がカードの端にちょっとでもかかってしまうともう駄目なんです」

「糸をカードに巻いていくとき、カードに対して糸が決まった幅でまっすぐ巻かれていたらOKなんですけど、糸がカードの端にちょっとでもかかってしまうともう駄目なんです」「正直これくらい良いかなって思うときはあるんです。でも現場から指摘されると、やっぱりみんな品質にこだわって頑張っているんやなって思う。もちろんカードやパイプの位置をいじって直しますよ」

岡本さんのモチベーションになっていることを聞いてみると、「あんまり僕、意識してないんですけど…」と少し困った様子。

そう言いつつ、しばらく考えて応えてくれた。

「こうしたら機械が動くんじゃないか、ここを変えたらもっと上手くいくんじゃないかって考えるのが、純粋に楽しいんだと思う」

「基本的につくるということが好きなんですよね」

小さなころプラモデルが好きだったのと同じ気持ちで、機械を組み立てていくことを楽しんでいる。

当たり前で意識もしていないようだけれど、岡本さんには仕事を楽しんでいる軽やかさを感じます。

岡本さんと働くダルマンの工場長、浅井さんにもお話をうかがいました。

「横から見てるとね、あの部屋で機械を改良してるときの岡本さんは、楽しんでんのがよくわかります(笑)」

「横から見てるとね、あの部屋で機械を改良してるときの岡本さんは、楽しんでんのがよくわかります(笑)」「岡本さんとは、お互いにプライドを持ちながらやれてるなって思いますね」

年齢が近いこともあってか、お互い切磋琢磨できているとのこと。

浅井さんは整備士の方たちとは、どういう関わり方になりますか?

「馴れ合いじゃないと思ってるから、壊れたときは夜でも修理してもらわなきゃいけないと思うし、僕たちもそれに応えてちゃんと製造していかないといけないと思ってる」

「ここって女性の従業員の方が多いので、切れた蛍光灯を交換してあげただけでも『ありがとう』って感謝されます。機械の修理や交換をしてあげるとなおさら。でも、そればっかりで良い気になってたら駄目でしょう。本当の仕事は、機械が同じ故障を繰り返さないようにすること。より使いやすくすること。そう思うんですよ』

ちょっと厳しいようだけれど、浅井さんも機械保全の経験がある方。相手の立場も理解できるけど、それぞれの役割を全うすることで、よりよい仕事ができる、という考えだ。

再び岡本さん。新しく入る方に経験は必要でしょうか?

「学校や仕事、バイクいじりでも、機械をさわる経験をしてきた人だったらいいかな。モーターとか重たいものがあったりするので、男性もしくは力持ちの女性でも大丈夫。機械保全・メンテナンスの経験がある人だったら、よりとっつきやすいと思います」

「でも固まった考え方をされるとむずかしいかも。メンテナンスだけが仕事じゃないから、マニュアルどおりに動きたい人にとっては大変じゃないかなぁ」

まずはどんなことからはじめることになりますか。

まずはどんなことからはじめることになりますか。「現場の機械の流れを見てもらう。あとは特殊な単位が多い繊維業界の話もしていきます」

メンテナンスの仕事は岡本さんの隣で仕事を学びながら、少しずつやってみることになりそうです。

「僕が修理してるのを横で見てもらって、次おなじ修理をするときにはその人にやってもらって。必要なときは僕が解説する」

「一通りできたら今度は一人で行ってもらいます。経験によって、指導方法は柔軟に変えていく。そんな感じで考えてます」

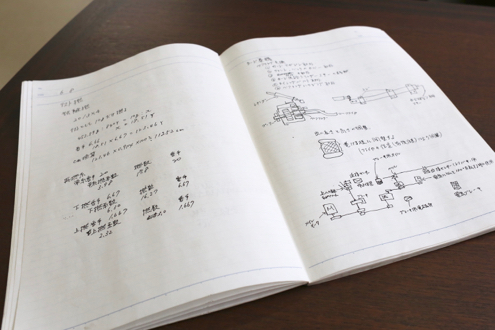

お話を聞きながら、岡本さんが入社したばかりのころに使っていたというノートを特別に見せてもらいました。勤務初日から毎日、それぞれの機械の駆動法や単位計算など、自分で調べて勉強した跡がある。

「今でも手帳は常に持ち歩いてます。現場で気づいたこと、部品の型番なんかを書いてる。あとは機械を調整するのにいじった分の数字を控えておいたりしてますね」

「今でも手帳は常に持ち歩いてます。現場で気づいたこと、部品の型番なんかを書いてる。あとは機械を調整するのにいじった分の数字を控えておいたりしてますね」「教えてもらうよりやってるのをみたり、やりながら覚えないとなかなか上達しないと思います」

淡々としているけれど、岡本さんの熱量はすごく伝わってくる。

どんな人と働きたいですか?

「つくることを純粋に楽しいって思う人がいいかな。たまたまそれがダルマ糸の機械だった、というような人」

岡本さんみたいな人がいいのかも。

「僕、いままで後輩や部下がついたことがないんです。そういう意味では僕も一年生。いっしょに勉強しながらやっていこうと思ってます」

つくることが好きという気持ちが、当たり前に仕事に結びついていて、なんだかとても健やかな気持ちになりました。

(2017/7/21 遠藤沙紀)