※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

いつか地方へ移り住みたい。そうは思っても、いろんな地域を知れば知るほど迷いが生まれるし、仕事だってはじめてみないとわからない。

結局、決め手になるのは「タイミング」と「人とのご縁」のような気がする。

それでも、せっかくならワクワクした出会いがほしい人。

地方だからこそしっかり働き、暮らしも充実したいというエネルギッシュな人。

今回の募集はそんな人にぴったりだと思います。

舞台は南信州。長野県下伊那郡の松川町(まつかわまち)です。

関東ではあまり知られていないけれど、中京圏ではりんご・梨・さくらんぼといった果物の一大産地として知られ、果物狩りのシーズンになるとたくさんの観光客がやってくる。

関東ではあまり知られていないけれど、中京圏ではりんご・梨・さくらんぼといった果物の一大産地として知られ、果物狩りのシーズンになるとたくさんの観光客がやってくる。中央アルプスと南アルプスに囲まれた独特で豊かな自然環境から、住むのも人気のまちです。

そんな松川町で、2016年にスタートしたばかりの観光まちづくり。

そもそも松川町とはどんなまちなのか。地域のアイデンティティを探るような会議が、地域住民の方々を巻き込んではじまっています。

すでに中核として活動している2人の移住者と一緒に、プロジェクトを推し進めていくコーディネーターを募集します。

「長野」というと、少し遠い場所にあるイメージ。

ただ、東京から車で約3時間半の長い道のりも、この風景を見られるのならあまり苦に感じないかもしれない。

見渡す限りのりんご畑。春になると白い花が一面に咲き、秋には真っ赤な実がなる。

見渡す限りのりんご畑。春になると白い花が一面に咲き、秋には真っ赤な実がなる。下り坂の向こうに見えるアルプスの雄大な山々も、季節ごとに表情を変える。

そんな景色がここでは当たり前にあるものだから、よそからやってきた人はみんな驚くと思う。

「同じ下伊那郡でも、市町村によって青い空の見え方や山の稜線のくっきり具合が全然違うんです。中央アルプスと南アルプスの間の空き具合がちょうどよくて、坂も急でもなく平坦でもない気持ちいい感じがあったりして」

「言葉ではなかなか表現できないけれども、ここでしか味わえない、やみつきになる感じがある。これだけ土地のエネルギーや魅力を感じる場所は、そうないと思いましたね」

そう話すのは、間瀬紋子さん。

2016年の11月に家族4人で移り住み、まちの魅力をいっぱい教えてくれる方です。

ここへ来る前は東京・世田谷で暮らしていたのだそう。それ以前は、地元の福井で映画館の副支配人を務めていた。

ここへ来る前は東京・世田谷で暮らしていたのだそう。それ以前は、地元の福井で映画館の副支配人を務めていた。松川へやってきて一番感動したことを聞くと、それは保育園や児童館が充実し、子どもをもつ女性が日常の中で自然に働いていたことだという。

「ここは19時まで預かってもらえるし、いい保育園でも値段が良心的」

「私は結婚してすぐに子どもが生まれたから、ずっと外で働けなくて、社会が自分を必要としてくれていないと思っていたんですね。子どもを預けて普通に働けるってことは、本当に素晴らしいことなんだなと感じています」

いまは南アルプスを眺められる古民家を借りて、家族みんなで暮らしている。

冬になると、朝モヤのかかった田んぼが朝日を浴びてキラキラ輝く様子が家の目の前から眺められるのだそう。

そんな話を力いっぱいしてくれる間瀬さんは、すっかり松川町を好きになっているみたい。

そんな間瀬さんの仕事は、松川町の観光まちづくりを推進していくこと。

そんな間瀬さんの仕事は、松川町の観光まちづくりを推進していくこと。松川町は昨年、観光を手段にしたまちづくりを打ち出し、2018年3月には観光まちづくりを推進していく新組織「南信州まつかわ観光局(仮称)」を設立することに決めました。

ところで、これまでの松川町の観光はどうなっていたのだろう。

教えてくれたのは、観光局設立準備室の室長である片桐雅彦さん。

「松川町は河岸段丘のまちです。水はけのいい土壌で、日照時間が長いんですね。それで果物の産地になっていまして、春先のさくらんぼからはじまってブルーベリー・桃・梨・りんごなど、12月くらいまでの暖かい時期はいつでも果物がとれるという特徴があります」

「松川町は河岸段丘のまちです。水はけのいい土壌で、日照時間が長いんですね。それで果物の産地になっていまして、春先のさくらんぼからはじまってブルーベリー・桃・梨・りんごなど、12月くらいまでの暖かい時期はいつでも果物がとれるという特徴があります」「町内には約200軒の果樹園農家さんがいて、そのうち70軒ほどが果物狩りなどの観光農園を経営されています。ひとつのまちにこれだけ果樹園農家さんがいるのは全国的にみても珍しい。とくに観光農園は健全な経営をされているので、若手の後継者もいらっしゃるんですね」

ほかにも、松川町には25年以上続くとても立派な町営温泉宿泊施設「清流苑」があって、年間約18万近くの人が訪れている。

松川町の人に「泊まるのにいい場所ない?」と聞くと、自信を持って「清流苑があるよ!」と教えてくれる。地域の人たちからも愛されている施設なんだそう。

松川町の人に「泊まるのにいい場所ない?」と聞くと、自信を持って「清流苑があるよ!」と教えてくれる。地域の人たちからも愛されている施設なんだそう。そしてまちを歩けば、大きな住宅がとても多いことに気づく。

水がきれいなために精密機器メーカーの工場が町内にいくつかあり、雇用もある。

話を聞いていると、大々的なまちづくりを考える必要はない気がする。

「確かに大きな問題があるわけではないです。けど、すごく偏っている。観光農園さんや清流苑だけにお客さんが来て、それこそ農園の少ないまちの東側へ行くと、自然は豊かだけど過疎化が進んでいる。まち全体でうまくつながれていないんですね」

また、まち全体で見れば若い人は減っている。大学が近くにないため、進学を機にそのまま都市部で暮らす人も多いのだとか。

「これまでも行政は観光を起点に積極的に動いてきたけど、一方で役場には専門的な人がいるわけではないのでうまくできなかった。だったら民間的な経営ができる専門組織を新たにつくろうと2016年10月に準備室を立ち上げまして、2018年3月に観光局の設立を目指しているところです」

その観光局が取り組もうとしているのが「観光まちづくり」。いまある地域資源を観光資源にして、町を活性化する形のまちづくりです。

その観光局が取り組もうとしているのが「観光まちづくり」。いまある地域資源を観光資源にして、町を活性化する形のまちづくりです。ただ観光資源に活かすといっても、一過性のイベントを打ち出したり大きなリゾート地を開発するわけではないという。

「松川町らしい時間の流れを楽しんでもらうことを目的とします。暮らしや食、この町ならではの体験、その中で生まれる住民との関わり合い。ここでしか味わえない、何気ないけれど特別な時間を過ごして楽しんでもらおうと」

そうして観光へやってくる人に何度も再訪してもらい、ゆくゆくは定住してもらうことを思い描いている。

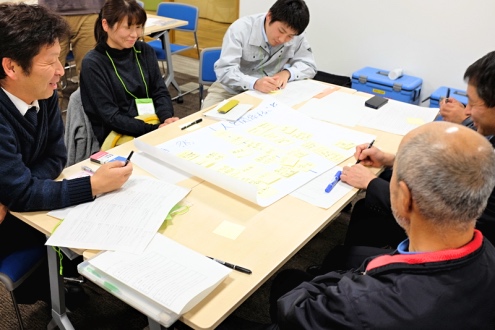

2016年10月から住民参加型の会議を月に2回開催し、片桐さんと間瀬さん、そして柳原さんが中心となって着々と準備を進めてきました。

柳原さんは間瀬さんと同じく県外から移住してきた方で、片桐さんを含めた3人が準備室のスタッフとして働いています。

観光局の立ち上げについて、柳原さんにも話を聞いてみました。

「一番最初は『松川町が100年後にも残していきたいものってどういうものなの?』という問いからはじまりました。今は松川町とはどんなまちなのか、個性はどこから来ているのかを、みんなで深掘りして調べる勉強会の段階にいます」

初回の戦略会議には40名ほどの人が集まり、今はその半分がコンスタントに参加してくれている。

初回の戦略会議には40名ほどの人が集まり、今はその半分がコンスタントに参加してくれている。まだまだ多様な人が集まっているとは言えないけれど、毎回中身の濃い話し合いができているという。

そのなかで、今後取り組む2つの目標が生まれたといいます。

「ひとつは、松川町を表す言葉を見つけること。松川っていうのはこういうところなんだよって言葉にしていく」

「もうひとつは、滞在型交流プログラムの企画・実施すること。観光へやってきた人に松川町らしさを体験してもらうためのことを考えていて、まずはネタ探しをしています」

たとえば、松川町が県から運営を引き継いだとある公共施設では、草木染体験やアウトドアクッキングなど、自然を活かしたプログラムが頻繁に行われていた。

こうしたことも活かせるだろうし、間瀬さんはゴールデンウィークにシードルとりんごワインの試飲ツアーを行う予定だという。

松川町には果物のジュースやワインを製造しているワイナリーがあって、8軒のりんご農家さんがここにりんごワインの製造を委託している。

松川町には果物のジュースやワインを製造しているワイナリーがあって、8軒のりんご農家さんがここにりんごワインの製造を委託している。紅玉やシナノスイートなど様々な品種のりんごを使い、農園ごとに独自の配合によってつくられているらしい。取材終わりに飲んでみたら、どれも本当に美味しかったです。

そういったドリンクと地元食材でつくった料理を、花の咲くりんごの樹の下で楽しむランチツアーを企画したのだそう。

「実は産業観光課が毎年やっていたんですけど、農園さんにお支払いするのは実際に消費したお酒の料金だけでした。これからはアテンド料をお支払いして農家さんの収益を上げたり、もっと農家さんのやりやすいようなツアーを企画しています」

「ここに歴史とかの要素も加わってくると、さらに深いプログラムになっていくだろうなって。やり方次第で、この町はいくらでもポテンシャルがあると思う」

一方で、課題はまだまだたくさんある。

一方で、課題はまだまだたくさんある。たとえば、町内だけでなく行政内部にもプロジェクトの認知があまり進んでいない。まちに目に見える大きな地域課題があるわけでもないから、危機意識が共有できていないのかもしれない。

「だから、応募して来てくれた方が、別に一生懸命やらなくていいんじゃない?と思わないかなという心配があって」

柳原さんはそう思わなかったのですか?

「僕はむしろ燃えたんです。今は悪くないかもしれないけど、空き家だって増えているし、生産年齢人口はどんどん減っている。このままじゃいかんだろうと」

地縁がないのになぜ頑張れるのか聞くと、子どもたちの世代のために今のうちに手を打っておかないと手遅れになる、という気持ちが強いらしい。

柳原さんは以前、東京の神保町で調査研究のコンサルティングをしていました。自治体との仕事が増えて地方へ赴くようになってから、またお子さんが生まれてから、地方に移り住みたいと思うようになったのだそう。

松川町を選んだのは、奥さんの親戚が近くに住んでいたから。役場の人間っぽくない片桐さんの存在も、とても大きかったという。

今回募集する人は観光局準備室に加わり、3人と一緒に松川町の観光まちづくりを推進していきます。

今回募集する人は観光局準備室に加わり、3人と一緒に松川町の観光まちづくりを推進していきます。バラバラにあるものを組み立て再形成していく、まさにまちの第2創業のような仕事。

プロジェクトはゆっくりと時間をかけて着実に進めているので、長い視点を持って、根気強く計画的にプロジェクト全体を推し進めていける力ある人を求めています。

最近は若い世代の移住者もいるようで、まちを巡ると素敵なお店もいくつか見かけました。10年後や20年後にはどんな姿になっているのか、とても楽しみなまちだと思います。

(2017/8/14 森田曜光)