※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

一人で不安なとき、ふと訪れたくなる場所や会いたくなる人がいます。生まれ育ったふるさとに、かつての学び舎。家族に友人たち。

きっと、知らず知らずのうちに自分の居場所となっているのだと思います。

そんな、心のよりどころとなる場をつくる仕事かもしれません。

今回の舞台は北の国。

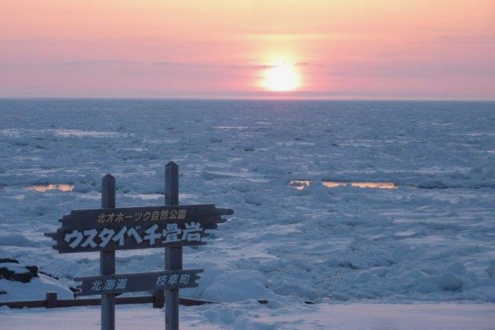

冬にはオホーツク海から流氷がたどり着く自然豊かな北のまち、北海道枝幸町(えさしちょう)です。

ここで、来年の4月に新しく立ち上がるカフェを運営する地域おこし協力隊を募集します。

ここで、来年の4月に新しく立ち上がるカフェを運営する地域おこし協力隊を募集します。カフェと一口に言っても、ふつうのカフェとはちょっと違います。というのも、地域の人の声から生まれたカフェだから。

主な仕事は、町でとれる豊かな食材を活かしたメニューの開発と提供。スペースを利用して、地域の人と連携したイベントも企画していきます。

たとえば、こんな風景が生まれるかもしれません。

朝、カフェを訪れたのは幼稚園に子どもを送り終えたお母さんたち。「昨日こんなことがあってね」という話を聞きながらコーヒーを淹れる。

お昼になると、まちで働く人たちがやってくる。そばには、赤ちゃんに目を細めるおじいちゃん。

昼下がり、おやつを求めて学校帰りの子どもたちがくる。ときには一緒に宿題を考えることも、恋愛の相談にのることもあるかもしれない。

そうして少しずつ、地域の人の居場所となっていく。

料理を通して人と人をむすびたい人、地域に根ざした仕事がしたい人。そして何より、人が好きな人に知ってほしい仕事です。

枝幸町へのルートはいくつかあって、この日は旭川市から高速バスに乗って行くことに。

片道3時間半と少々長い道のりを北へ進むと、枝幸町が近づいたことを知らせるアナウンス。オホーツク海を横目に窓から外の景色をのぞくと、遠く枝幸のまちなみが見えてきた。

北海道の中でも北に位置する枝幸町は、およそ8千人が暮らすまち。

北海道の中でも北に位置する枝幸町は、およそ8千人が暮らすまち。甘いホタテに、肉厚のサケ。さらに日本一の漁獲量を誇る毛ガニをはじめとした豊かな漁場に、たくさんの乳牛がゆったり過ごす酪農地帯。

その真ん中の市街地は、真っ直ぐきれいに整備された道路を中心に、ナイター付きの芝生のサッカーグラウンドや新しい消防署、それに学校などが整然と立ち並んでいる。

自然と人が、ほどよく調和したまち。

そう思いながら到着したのは、枝幸町のちょうど真ん中に位置する空き家となった病院。

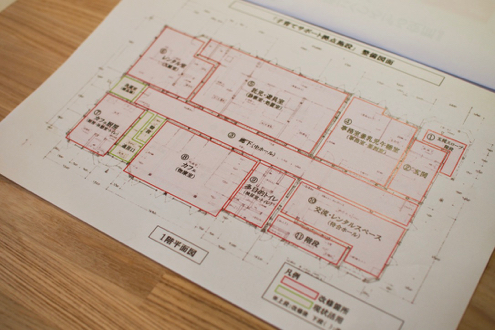

実は、今回募集するカフェはこの1階にオープンすることになる。現在は、来春のオープンに向けた大幅なリノベーションの最中だ。

実は、今回募集するカフェはこの1階にオープンすることになる。現在は、来春のオープンに向けた大幅なリノベーションの最中だ。小ぶりだけれど、長年大切に使われてきたことがわかる施設を眺めていると、声が聞こえてきた。

「いやあ、遠かったしょ。わざわざ来てくれてありがとうね」

駆け寄ってきてくれたのは、町の企画政策課の阿部さん。とても気さくな方で、私の荷物をひょいと持ち上げ、中へと案内してくれた。

カフェが生まれたきっかけは、2年前にさかのぼる。

カフェが生まれたきっかけは、2年前にさかのぼる。町民とのワークショップを通じて、地域とのつながりを持てずに、一人で悩みを抱え込む子育て中のお母さんの存在が浮き彫りとなったのだ。

「なかでも顕著だったのが、『少しの時間だけ子どもを見てほしい、困っていることや悩みを聞いてほしい、』という声でした」

子育て支援センターや保育施設はあったけれど、お母さんたちが求めていたのはもっと気軽に利用できる施設や、気楽に相談できる人だった。

「行政サービスは、お母さんたちにとって最終手段だった」

最終手段。

「そうなんです、ハードルが高かったんです。でも身近に相談できる人もおらず、どうしたらいいか途方に暮れて一人で抱え込む状況になってしまっていた」

「お母さんたちの持つ悩みや苦しみを理解してくれる人が必要だった。ならば、地域のコミュニティで支えてもらおう。町はその黒子として全面的にバックアップをしようという考えが生まれたんです」

町はすぐさま行動を起こした。

住民のなかから、困っているお母さんたちをサポートする『子育てコーチ』を募集し、本当に必要とされているサポートを町民目線で考え、アイディアを町の全面的な支援のもと実現してもらうことに。

そこで立ち上がったのが、枝幸の子育てをなんとかしようという思いを持つ16人の女性たちだった。

子育て真っ最中のお母さんに、会社で働く人や保育士の資格を持つ人など、30代から60代まで多様な人が集まり、数十回にわたって議論や研修を重ねた。

その結果、現状の行政サービスの隙間を埋めるかたちで、地域の人たちによる地域の人たちのための新たな子育てサポート施設をつくることに。

その結果、現状の行政サービスの隙間を埋めるかたちで、地域の人たちによる地域の人たちのための新たな子育てサポート施設をつくることに。この空き家となった病院は、その施設として生まれ変わろうとしている。

既存の行政サービスではまかないきれない子どもの一時預かりや、子育ての相談の場。さらに楽器演奏を楽しめる防音室や、中高生の個別勉強ブースも。

子育て世代を中心にさまざまな人が集う場として、来春からスタート予定だ。

子育て世代を中心にさまざまな人が集う場として、来春からスタート予定だ。子育てコーチの村山さんは、そんな施設の立案者の一人。

「会議のなかで、本当に助けが必要なのってお母さんたちだけじゃないよね、という声がぽつりと出てきたんです。子どももお年寄りも、困ったときや寂しいときに自然と集まれる場をつくったらどうだろう、って」

町内で3人の子どもを育てる村山さんは、結婚を機に24歳で東京から枝幸に移り住んだ方。まちの人に助けられながら子育てをしてきたという。

町内で3人の子どもを育てる村山さんは、結婚を機に24歳で東京から枝幸に移り住んだ方。まちの人に助けられながら子育てをしてきたという。今度は自分が、まちに住むみんなが交流できる場をつくりたい。

そのような思いをもつ女性たちにとって、カフェは自然に出てきた案だった。

「町内を見渡したとき、カフェは枝幸に住む人にとって必要となるだろうと考えたんです」

現在のところ、まちの目ぼしい交流の場はスーパーの一角のファミレスのみ。

1700人の町民を対象にしたアンケートでも、もっと気軽に、ゆっくりと過ごせる場がほしいという声が多数あったという。

「中高生と話すと『ファーストフード店がほしい』って言うんです。どうして、と聞くと『友だちと喋る場がないから』って。さらにお年寄りたちは話し相手がほしいと。まちの人が、それぞれに新たな居場所を求めていた」

それに、町内にはハンドメイドやお菓子づくりなど、それぞれ得意なことを持った人たちがたくさんいるものの、うまく発表の場がつくれていないことも気になった。

交流の場だけではない。まちに住む人たちが自由に力を発揮できる場が、いまの枝幸には足りていないという。

交流の場だけではない。まちに住む人たちが自由に力を発揮できる場が、いまの枝幸には足りていないという。「都会で開催されるようなおしゃれなイベントでなくてもいい。地域の人が力を発揮できる場を、カフェでのイベントを通してつくろうと考えました」

町の声を吸い上げながら、着実に歩みを重ねてきた事業。

話を聞くうちに浮かんできたのは、肝となるカフェの運営をどうして地域おこし協力隊が担うことになったのだろうということ。

すると、村山さんが一言。

「枝幸はね、新しく入ってきた人に刺激を受けて変わってきたまちなんです。外からの視点に育てられてきたまち、というのかな」

外からの視点に育てられてきたまち?

「そう。たとえば、道外から越してきた女性が数年前につくった場は、今では地元を代表する観光資源となっているし、今活躍している協力隊員が撮る写真は、地元の人に『ここには、こんなきれいな景色もあるんだ』と気づかせてくれる。外から来た人に、ずっと力をもらってきたんです」

「枝幸は、地元の人と外から来た人、両方がいてこそ完成するまちなんです。だからこそ、外からの視点を持った人が大切。私たちは、枝幸にとって大切な一人として、一緒にやっていきたいんです」

そんなカフェの始動に向けて動く一人が、越谷さん。町内でリラクゼーション空間を営みながら、日々まちの人たちと向き合っている。

「進学のために一度枝幸を出て。帰ってきてみたら、個性的な人たちも多くてすごく面白いまちだなって気づいたんです」

現在は、3月のプレオープンに向けて町民アンケートを参考にしながら、開館時間や価格帯といった検討を行なっているところ。

現在は、3月のプレオープンに向けて町民アンケートを参考にしながら、開館時間や価格帯といった検討を行なっているところ。メニューも、コーヒーや紅茶、ジュースといった簡単な飲みものの準備は進んでいるものの、具体的な開発は年明けから。つまり、新しく入る人が中心となって考えていける。

枝幸の魅力は、なんといっても豊かな食材だ。

カニはもちろん、ホタテやサケ、広々とした農場で育てられた乳牛からは新鮮な乳製品が手に入る。

カニはもちろん、ホタテやサケ、広々とした農場で育てられた乳牛からは新鮮な乳製品が手に入る。山に入れば山菜やキノコが生い茂るし、ジャムや蜂蜜の栽培も盛んだそう。

これらの食材を自由に掛け合わせ、メニューをつくり上げることが最初の仕事になる。

まずは簡単なものからでも大丈夫。オープンしてからも実際にまちの人がどういうものを求めているか反応を見ながら、レシピを調整していける。

まさに可能性は無限大。

「もしレシピに困ったときには、料理の得意なメンバーに気軽に相談してください。いつでも連絡してくれて大丈夫ですよ」

まずは自分の料理の腕や周りの人と相談しながら、3月のプレオープンに向けてレパートリーを増やしていけるといい。

隣でニコニコと話を聞いていた平田さんも、カフェの始動を担う一人だ。長年高校の養護教諭を勤めた方でもある。

「絶対に一人ぼっちにはさせません。寂しかったらにぎやかな場に、病気になったら病院に連れていく。どうぞ、このお節介おばさんに任せてください(笑)」

平田さんたちは、町がカフェの運営費用を負担するとはいえ、お金を稼ぐという視点も大切にしたいと考えている。

平田さんたちは、町がカフェの運営費用を負担するとはいえ、お金を稼ぐという視点も大切にしたいと考えている。「この施設は、国の交付金やふるさと納税も使われていて。だからこそ、与えられたお金をただ使うのではなく、実りのあるものにしたい」

「私はね、このカフェは、誰も一人ぼっちにしない場になると思うんです」

誰も一人にしない場。

「つながりが持ててよかった、ここに来れてよかった。まちの人だけでなく、新しく来てくれる協力隊の人にもそう思ってもらえる場になればいいなって。いいところも悪いところもお互いに見せ合える。そんな関係をつくれたらこんなにうれしいことはないです」

着任する1月は、ちょうど流氷がやってくる季節。寒さも厳しいだろうけれど、枝幸では熱い思いを持った人たちが待っている。

最後に、町職員の阿部さんから。

最後に、町職員の阿部さんから。「もちろん不安もあると思うんだ。けれど一からつくり上げていく仕事には失敗はなくて、挑戦があるだけ。困ったことは相談しながら、一緒にやっていきましょう。枝幸は、そんな人を待っています」

枝幸は、本気で一歩を踏み出そうとしている。

地域に根ざし、人をつなぐ。なつかしくて、あたらしいまちがはじまろうとしています。

(2017/11/13 遠藤真利奈)