※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

「自分らしさって日々変わっていきますし、見つめ直していくもの。だから簡単に答えは出ないけれど、自分がやりたいことは何かな、好きなものは何かなって探して、考えて行動していくのが私らしい働き方かなと思うんです」manabyで働く人の、そんな言葉が印象的でした。

2016年に創業して以来、障害がある人への就労移行支援に取り組んできた株式会社manaby。

就労移行支援とは、障害がある方の就労をサポートする仕組み。基本的なPCスキルや、ウェブデザインやライティングなどのIT系のスキルを中心に、就労に必要な知識・スキルを得るためのトレーニングをしたり、就労に関する相談や支援を行なうもの。

就労移行支援とは、障害がある方の就労をサポートする仕組み。基本的なPCスキルや、ウェブデザインやライティングなどのIT系のスキルを中心に、就労に必要な知識・スキルを得るためのトレーニングをしたり、就労に関する相談や支援を行なうもの。manabyが目指しているのは、「一人ひとりが自分らしく働ける社会をつくる」ことです。

だから就職先を決めることだけがゴールではありません。利用者が自分自身を見つめ直して、目指す方向へ進むように支援しています。

その先には、障害を持つ人に限らず、ひとりでも多くの人が自分らしい生き方・働き方に気づくことができる社会の実現があるはず。

そんな考えのもと、就労移行支援事業だけに留まらず、これから様々な広がりがあり得る会社です。

今回はそんなmanabyで働く人を募集します。募集する職種は、新設する財務や事業戦略の担当、学習コンテンツづくりや学習システムの保守・利用者の情報管理をするウェブデザイナーやインフラエンジニア。そして窓口業務全体を担当するリレーションマネージャー、パートナー事業所の立ち上げから運営までをサポートするCSPディレクターなど。

さまざまな形でこれからのmanabyに関わる人を募集しています。

経験は問いません。どの仕事も、すでに形があるものではなく、自分で試行錯誤しながらまわりを巻き込んでつくっていく。さらに、本部の業務と利用者の方との関わりを並行して行うことも大きな特徴です。

自分ならどんな仕事をしてみたいか。ぜひ想像しながら記事を読んでみてください。

自分ならどんな仕事をしてみたいか。ぜひ想像しながら記事を読んでみてください。manabyには現在、全国に6つの事業所兼オフィスがある。なかでも一番新しい、横浜関内の事業所を訪ねました。

ここで最初にお話を伺ったのは、利用者さんが使う学習コンテンツ制作のマネージャーをしている桃生さん。

普段は仙台駅前事業所で働いていて、今日ははるばる関内まできてくれた。

普段は仙台駅前事業所で働いていて、今日ははるばる関内まできてくれた。「初めて職場を訪れたその日から、あだ名で呼ばれるくらいフラットな雰囲気がすごくよかったですね。ももさん、と呼ばれています」

ももさんには、担当の利用者さんが10人ほどいるのだという。manabyを利用する人のことを、親しみを込めてcrew(クルー)と呼んでいて、事業所に通いながら学習を進める人も、在宅で進める人もいる。

コンテンツ制作と並行して、担当するクルーが学習で躓いたときの質問対応はもちろん、ときには本人の体調や家族についてなど日々の悩みにも耳を傾ける。

クルーと関わるときに、ももさんが大切にしていることはありますか。

「お話が得意ではない方のほうが多いので、じっくり待つというか。間があいても、向こうのタイミングで話せるように心がけていますね」

なかにはスタッフに話を聞いてもらううちに自信をつけて、表情や声のトーンが明るくなったり、考え方も前向きになってきたクルーもいるそうだ。

ももさん自身も、クルーとの関わりが仕事に好循環をもたらしているという。

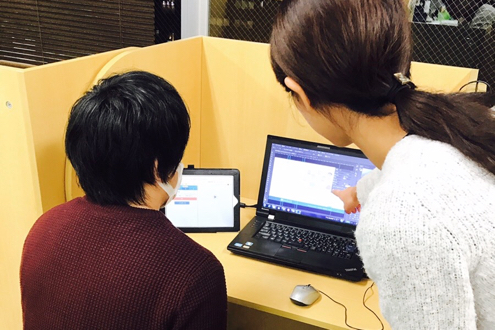

たとえばmanabyでつくっているコンテンツは、クルーが動画を見ながら、実際に手を動かすことで覚えていく形になっている。

初めて使う人にもわかりやすいよう心がけているものの、実際に使ってもらって気づくことも多くある。

初めて使う人にもわかりやすいよう心がけているものの、実際に使ってもらって気づくことも多くある。「そういう意味でも自分で担当を持っていて、リアルタイムで声が聞けるのがいいんですよね。誰かからの又聞きだと、状況を掴みづらいことがあると思うので。自分で聞くと、より納得して次のコンテンツ制作に活かすことができます」

日々クルーと接しているからこそ、「もっとこうしていきたい」という思いが生まれて、行動に移していくこともできる。

働き方にも変化が生まれたと話します。

「僕、命令された通りに動くのがあんまり得意じゃなくて。それよりはみんなで話しながら考えて動くっていうのが好き。ここだと結構それを実践できているんですよね」

「生み出すコンテンツも、最初から100点満点のものはない。だから頭の中だけで悩むよりも、クルーさんたちにも話を聞きながらやってみて、ダメだったら変えていこうっていう柔軟なスタンスになりましたね」

「生み出すコンテンツも、最初から100点満点のものはない。だから頭の中だけで悩むよりも、クルーさんたちにも話を聞きながらやってみて、ダメだったら変えていこうっていう柔軟なスタンスになりましたね」時間はいくらあっても足りないし、考え続けることはエネルギーがいることでもある。でもそれをつらいと思うより、楽しめるような人が向いていると思う。

ももさんは、さらにmanabyでやってみたいことがあるのだという。

「就労のために必要なものを用意するだけなら、誰でもできる。そうじゃなくて、このコンテンツを受けると前向きな気持ちになれるとか、クルーさんの気持ちや考え方を切り替えられるようなコンテンツをつくってみたいです」

「いつも同じことだけをしているのはつまらないですからね。新しく入る人も、結果はともかくとして、なんでもやってみようぜ!っていう人がいいかなと思います」

続いて、代表の岡﨑さんにもお話を伺う。

大学生のころ、障害者支援事業を行うベンチャー企業にインターンとして参加したのがきっかけで、就労支援に携わった岡﨑さん。

大学生のころ、障害者支援事業を行うベンチャー企業にインターンとして参加したのがきっかけで、就労支援に携わった岡﨑さん。長く就労移行支援に関わり続けるなかで、より利用している人の言葉の本質を掘り下げるよう、考えを巡らせるようになってきたという。

「最初は『就職したい』という言葉を全部鵜呑みにして支援を進めていたんです。でも進めていくうちに、何かと理由をつけてすぐに会社を辞めてしまうなど、本当の意味で本人のためになっていないのでは、と思うことがあって」

どうしてそういう齟齬が生まれてしまうのでしょうか。

「別にその人が嘘をついているとか、そういうことではなくて。そもそも他に選択肢があることを知らないから、とりあえず就職を目指すという場合もある。だから、別の道も示すことで、自分に合った働き方を見つけられることもあると思うんです」

その道は、会社に就職するか、しないかという2択だけではない。今ではシェアオフィスや在宅で仕事をしたり、時間の使い方も働き方も多様化してきた。

「そのなかで、障害がある・ないに関係なく、すべてのひとが自分らしく生き、働くためにできることを日々考えています」

その具体的な取り組みのひとつとして、manabyでは今年「manaby WORKS」という在宅学習による在宅就労支援サービスをリリース。

さらにまだ詳細をお伝えできないけれど、これから先もさまざまな事業が始まる予定だそう。

さらにまだ詳細をお伝えできないけれど、これから先もさまざまな事業が始まる予定だそう。そのなかで、今回入る人はどんな仕事をしていくことになるのだろう。

「たとえば事業戦略なら、僕と一緒に、将来の目指すべきmanabyの姿から逆算をして、それが達成できる事業や会社の制度ってどんなものなのか、話し合える人に来てほしいんです。財務であれば、それを数字の面で一緒に考えていく。どの役割であっても、自分で考えて働くことになります」

そのためには、現状をしっかりと知ることも大切。それぞれの事業所を見学したり、現場のスタッフの声も聞きながら、会社のビジョンの洗い出しやミッションの策定に関わることもあると思う。

積極的にまわりの人も巻き込みながら、仕事をつくる。そのためには、「優しい人がいいと思う」と岡﨑さん。

優しい人、ですか。

「ちゃんと人を理解しようとしている、というか。みんなが同じ言葉で理解してくれるわけじゃないから。このスタッフだったら、こういうふうに言ったほうがいいなとか、ここで段階を踏んだほうがちゃんと解釈してくれるなとか」

「その人のことを考えればどう伝えるべきかわかるじゃないですか。そういうことを考えることが大事だと、わかっている人に来てもらえたらいいですよね」

岡﨑さんの言うように、自分で仕事をつくっていくことや、相手のことを思いやって働いていくことを実践しているのが、鈴木さんです。

前職ではフェアトレード商品専門のブランドで、ディレクションを担当していたという。そのシーズンのコレクション決めからデザインまで、様々な業務を経験してきた。

前職ではフェアトレード商品専門のブランドで、ディレクションを担当していたという。そのシーズンのコレクション決めからデザインまで、様々な業務を経験してきた。「だけど、途中で一緒に働く仲間のモチベーションを上げているときが、自分は一番楽しいんだと気づいてしまって。働くときに根本となる『気持ちづくり』というか、もっとのびのびと働ける環境づくりを仕事にしたいと思ったんです」

それが実現できるなら、所属は人事でも、経営管理でも、事業戦略でもよかった。そんな働き方ができる場所を日本仕事百貨で探していたという。

「業種の枠にとらわれずに、スタッフの声をていねいに聴く。まだ世の中にない仕事をつくっていきたいと思っていた」と振り返ります。

manabyで岡﨑さんと面接をしたときに、その想いに共感を得たことが入社の決め手だった。

manabyで岡﨑さんと面接をしたときに、その想いに共感を得たことが入社の決め手だった。その言葉を実現するため、入社後鈴木さんが力を入れているのは全スタッフとの個人面談。

「年に4回。そこで私と二人で話したことは、絶対に社長にも外にも漏れないというルールでやっています」

「普通の会社だと空気を読まないといけないとか、こんなことを言ったらバカって思われるとかあると思うんですけど。どんな意見でも言える精神的に安全な場所をつくりたい。面談を通して、manabyでどんなことをやってみたいのかを見つけ、共有する。さらにその実現のために伴走していくのが私の役目なんです」

鈴木さんには、目指すべきイメージが既にしっかりとあるように思う。みんなが相手の意見も尊重して、自分の意見も言える、そうして互いに成長していく仲間でありたい。そのために自分にできることを考えている。

そんなふうに、自由に仕事をつくっていけるのがmanabyで働くことの魅力のひとつ。

そんなふうに、自由に仕事をつくっていけるのがmanabyで働くことの魅力のひとつ。とはいえ、何もないところからいきなり鈴木さんのように仕事をつくることができるのか、一体何から始めればいいのか、不安に感じる人もいると思う。

正直にそう伝えると、「それを支えるのも私の役目です」と鈴木さん。

「私の強みは、これまでの経験からビジネスのサポートもできること。数字ってこんなふうに考えたらいいんじゃないとか、外部にこういう人がいるから聞いてみたら、というアドバイスもできます」

「だからどんな人でも、臆せず飛び込んでほしいです。子育て中の人でも、活躍の場をつくっていけると思うし、仕事だけでなく働き方も自分らしくいられるようサポートしていきます」

ここの人たちは、横断的に仕事をしながら、迷いながらも自分なりに考え、行動に移していく姿が印象的でした。

利用者にも、スタッフにも自分らしく働いてほしい。 そうした想いから、どうやって楽しく働くか工夫してきたからこそ、この空気があるように思います。

自分にもmanabyでやってみたいことや、実現したい働き方がある。

そう感じたら、ぜひ詳しい話を聞きに行ってみてください。

(2017/12/8 取材 並木仁美)