※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

一人で悩んで先のことがなかなか見えてこないとき。一緒に考えてくれる人がいると、すっと視界がひらけて、ものごとの輪郭がはっきりしてくるような感覚になる。子どもでも大人でも、そういう経験をしたことがあるかもしれません。

課題を見つけるところから一緒に考え、その人が目指す方向へ進んでいけるように伴走する。

教育を通して、そんな働き方をしたいと思う人に、知ってほしい仕事があります。

舞台は、瀬戸内海に浮かぶ島の一つ、広島県・大崎上島町。

教育から町を盛り上げるため、この島では3年前から「大崎海星高校魅力化プロジェクト」がはじまりました。

教育から町を盛り上げるため、この島では3年前から「大崎海星高校魅力化プロジェクト」がはじまりました。地域を活かしたカリキュラム改革、基礎学力の向上とキャリア教育を進める公営塾の運営、外からやってきた生徒を地域で受け入れるための学生寮の設置という3つの柱を軸に、魅力ある学校づくりに取り組んでいます。

今回募集するのは、公営塾「神峰(かんのみね)学舎」のスタッフと、新しくできる学生寮のハウスマスター。

学力をつけながら将来について考える場を運営すること。寮に暮らす生徒と地域をつないでいくこと。

どちらも、人と地域の未来を育んでいく仕事だと思います。

広島空港からジャンボタクシーに乗って竹原港へ。今度はフェリーに乗って大島上島町へ向かう。

便数は意外と多い。船内には島の人だけでなく、仕事の用事だろうかスーツ姿の人も見かけた。

船はゆったりと進み、30分ほどで到着。

もともとは平家の武士が島に住むようになり、その子孫が刀鍛冶、造船、海運など時代に合わせて生業を立てることで栄えてきた。

島内の造船所では、今も大きな船がつくられている。

また、木造船時代の高い技術で建てられた3階建ての木造家屋群が残り、いまでは非常に珍しい木造5階建ての住宅も存在する。

また、木造船時代の高い技術で建てられた3階建ての木造家屋群が残り、いまでは非常に珍しい木造5階建ての住宅も存在する。温暖な気候にも恵まれ、柑橘栽培など農業も盛んな土地。

自然とともに生きる人々の営みが今も身近に感じられる町だと思う。

そんな島でも少子高齢化や人口流出が進み、現在人口は約7,800人と25年前の3分の2程度にまで減少している。

島外に進学する子どもも多く、島にある大崎海星高等学校の生徒数も年々減っていた。

そんななか県から、平成29、30年度で生徒数が80名に満たない場合、分校化・統廃合の可能性があることを示された。

高校が1つなくなることで、子どもたちは島の外へ出ていき、そのまま戻ってこなくなる。そんな流れを止めなければ、町は確実に衰退する。

状況を打開すべく、行政も高校も島民も話し合いを重ねた。そこで可能性を見出したのが、高校魅力化プロジェクトだった。

高校では、地域のことを理解し学びに取り入れようと、カリキュラム改革が行われている。

どんな授業なのか。立ち上げ当初からプロジェクトに携わっている石井先生にお聞きする。

「島の文化を素材として、この土地のことを理解する。その学びをもとに、自分自身や社会の課題発見・解決につなげようと、地域をフィールドに『大崎上島学』という授業を行っています」

「島の文化を素材として、この土地のことを理解する。その学びをもとに、自分自身や社会の課題発見・解決につなげようと、地域をフィールドに『大崎上島学』という授業を行っています」大崎上島学は、「潮目学」「羅針盤学」「航界学」の3つからなる。

たとえば、時代の流れを読み解くことをテーマにした「潮目学」では、オーガニックの柑橘を栽培する農家さんや、塩田跡を活用して養殖業を営んでいる方などに話を聞く機会をつくった。

「潮目を読むように狙いをもった取り組みをされてきた方から、これまでの経験をふまえて話をしていただく。そうした機会を通じて、時代や社会の流れをどう読むかということを生徒たちに体験させようと進めています」

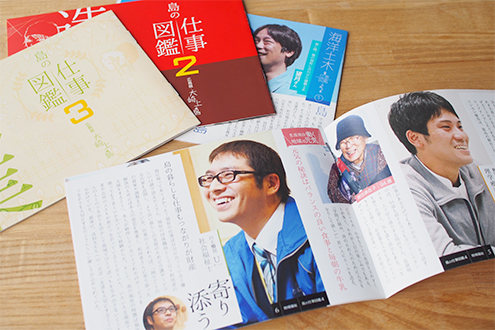

また、商工会が主催して、U・Iターンをしてきた人たちの仕事を紹介する冊子「島の仕事図鑑」も、生徒が中心となって制作。現在4号まで刊行されている。

また、商工会が主催して、U・Iターンをしてきた人たちの仕事を紹介する冊子「島の仕事図鑑」も、生徒が中心となって制作。現在4号まで刊行されている。1号目は、あらかじめ大人が準備した質問項目を聞いてくるだけだったけれど、2号目からはインタビューの内容も生徒たちで考えるようになり、4号目では写真の撮り直しが1枚もないほどクオリティの高いものに仕上がった。

かたちにする過程でいろんな気づきがあるだろうし、自分にできる幅が広がっていくのを実感すると思う。

かたちにする過程でいろんな気づきがあるだろうし、自分にできる幅が広がっていくのを実感すると思う。それに、自分が育ってきた地域のことや同じ町に暮らす人のことを知っていったら、きっと町への愛着を育むことにつながる。

さらに今年の夏からは、生徒が中心となって「大崎海星高校魅力化プロジェクト」の発信役になろうと、「みりょくゆうびん局」という活動がスタート。

島内外に向けた説明会のプレゼンテーションや学校見学ツアー内容について話し合い、実践してきた。

活動を通して、町や高校のPRを目的としたゆるキャラをつくりたい、広報用のHPをつくりたいと、新しいアイデアが生まれているという。

「今度は実現させるためにはどうしたらいいかと、自分たちなりに工夫をするようになって。面白いですよ。『こういう顔をするんだ』と、授業とは違う表情を見せる子もいますね」

石井先生の言葉に、隣に座る中原校長先生も続く。

「自信がつけばアイデアが出て動きだす。まさに主体的な学びをしていると思います」

学校の授業だけに止まることなく、授業をきっかけに地域との関わりも深まっているそう。

学校の授業だけに止まることなく、授業をきっかけに地域との関わりも深まっているそう。「地域を盛り上げることを目的に、地元特産品のしいたけを使って開発した『海星バーガー』は、島内のマルシェなど地域行事に出店すると大人気で。すぐに売り切れになるんですよ。ほかの行事でもお店を出してほしいという声も地域の方から寄せられています」

生徒が積極的に地域へ繰り出せば、学校行事には多くの島の人が参加してくれる。お互いにとっていい関係を築いているみたい。

この島だからこそできる学びを島内外に発信することで入学生が増え、生徒数は88名に伸びた。東京や大阪から入学した生徒もいる。

存続の危機を一時的に回避したとはいえ、目指しているのは、この先も生徒たちが社会や地域で活躍していくための力を養っていくこと。

いまもさまざまな立場の人が話し合いを重ね、改善している最中だ。

公営塾「神峰学舎」のスタッフも、高校魅力化プロジェクトの一翼を担っている。

教科学習から受験対策まで、それぞれの生徒の状況に合わせて学習サポートをし、進路について話し合っていく。

生徒それぞれ目指す方向も学力も異なるなか、大事にしているのは、一対一で向き合うこと。

“こうすればいい”という型は決まってはいないからこそ、スタッフ自身も常に考えることが求められる。

今年5月からメンバーに加わった牧内さんが、生徒とのエピソードを話してくれた。

「働きはじめて1週目ぐらいのころ、ある生徒に数学を教えていると『こんな公式、生活のなかで使わんでしょ。何のためにやるん?』と言われて。僕自身、数学を勉強する意味って何だろう?とあらためて考えるようになったんです」

「働きはじめて1週目ぐらいのころ、ある生徒に数学を教えていると『こんな公式、生活のなかで使わんでしょ。何のためにやるん?』と言われて。僕自身、数学を勉強する意味って何だろう?とあらためて考えるようになったんです」英語や国語ほど社会に出てから必要とされるわけでもない。指導へのモチベーションが下がることもあった。

けれども掘り下げて考えていくなかで、だんだん意識が変わっていった。

「いま僕が持っている答えとして、数学でいちばん大事なのは応用力だと思っていて」

たとえば生活のなかで問題にぶつかったとき。一見すると解決が難しそうに思えても、限られた数学公式を組み合わせて答えを導くように、いろんな見方で考えてみる。そうやって工夫し、課題を乗り越えていく。

「そのプロセスを学べるのが数学で。それは他の科目でもファッションでもスポーツでも、いろんな場面できっと活かせること。だから、数学はどんな生き方をする人でも役立つんじゃないかと声がけするようにしています」

牧内さんの話を聞いて、塾長の永幡さんが反応する。

牧内さんの話を聞いて、塾長の永幡さんが反応する。「生徒と同じ立場に立って、『私も一所懸命考えたんだけど、いま出せる答えはこうなんだ』と伝えられる。そういう大人がいるということが、公営塾の一つの強みだと私は思っています」

永幡さんが大学生のころ、「やりたいことが見つからない」という声をよく耳にしていたそう。そんなこともあって、もっと早い段階から進路についてじっくり考える機会をつくる仕事をしたいと思うようになった。

永幡さんが大学生のころ、「やりたいことが見つからない」という声をよく耳にしていたそう。そんなこともあって、もっと早い段階から進路についてじっくり考える機会をつくる仕事をしたいと思うようになった。広告代理店を経て3年前の立ち上げから参画。

試行錯誤を重ねて、教科学習の仕組みづくりのほかにも、「夢☆ラボ」というキャリア学習の時間をつくった。

昨年からは、夢☆ラボのコンテンツの1つとして、生徒がやりたいことを自分で発信する「マイプロジェクト」という活動もはじめた。

島のことが大好きだというある生徒からは、島をPRする方法を考えたいという声があがった。どんなところが好きかと問いかけたら、カメラ片手に島を一周して好きな場所の写真を撮ってきたんだそう。それを大崎上島のかたちに当てはめたオリジナルマップをつくった。

「進学したいのであれば勉強が1つの手段になる。まだあまり勉強したくないな…と思っている子でも、将来やりたいことに気づくきっかけを掴みさえすれば、何のために勉強するかがきっと自分でわかっていく。一緒に進めながらサポートできたらと思っています」

最後にどんな人に来てほしいか尋ねると、答えてくれたのは伊達さん。英語の教科指導を担当しつつ、進路面もみている。

「公営塾は自由度が高いです。今は全体のやる気が高まっているから模試対策をやろうとか、今は悩んでいる人が多そうだから面談をやろうとか。生徒に合わせて臨機応変に対応できるのが一つのいいところだと思います」

「公営塾は自由度が高いです。今は全体のやる気が高まっているから模試対策をやろうとか、今は悩んでいる人が多そうだから面談をやろうとか。生徒に合わせて臨機応変に対応できるのが一つのいいところだと思います」「一方で、それだけいろんなことができてしまうので、やっていることが本当に生徒のためになっているかどうかをしっかり考え続けることも大事。一緒に意見を交わせる人に来てもらえたらいいですね」

生徒が自分の人生を好きになれるような居場所をつくりたいと話してくれた伊達さん。来年4月からは新しく完成する学生寮のハウスマスターになる予定だ。

他の地域で働くハウスマスターから話も聞いているそう。日々生徒の相談に乗ったり、生活・体調管理をするだけでなく、生活の中に勉強の時間を設けて指導もすれば、地域を知るための企画も実施しているとか。役割は多岐に渡るみたい。

大崎上島町でも、ハウスマスターが積極的に地域に出ていくことで、寮に暮らす子どもたちと地域との架け橋になることが期待されている。

島の人たちは、地域行事に参加したりして自分から動いていけば、やさしく受け止めてくれる人が多いそう。大崎海星高校のOB・OGも多く、大崎海星高校のこととなると一致団結する空気があるという。

関わり合うことを楽しめる人なら、島での暮らしを楽しいものにつくっていけると思う。

関わり合うことを楽しめる人なら、島での暮らしを楽しいものにつくっていけると思う。子どもたちと地域の未来を真剣に考える人たちが、あなたを待っています。

(2017/11/2取材 後藤響子)