※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

経験がないことをはじめるのは、勇気がいることかもしれない。そんなときに人を動かすものってなんだろう。

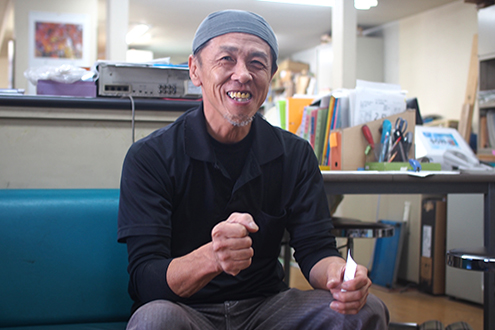

株式会社イトキの代表・伊藤敦さんは、こう話します。

「うまくいくかどうか考えはじめたら、そのことが頭から離れなくもなります。でも好奇心があれば、やってる自分も楽しいし、学んでいける。それに尽きるんじゃないかと思うんです」

株式会社イトキは、製材、木材加工、家具製作に販売から施工まで、一貫して手がけている会社です。

株式会社イトキは、製材、木材加工、家具製作に販売から施工まで、一貫して手がけている会社です。もともとは加工技術を持ち合わせていなかったところから、今では評判を知った各地の工務店さんから依頼がくるほど。

なかには頭を悩ませるような要望もあるそう。それでも、できる限りを尽くしてお客さんに応えたいと、挑戦している。

今後さらに家具製作に力を入れたり、自社で塗装の技術も身につけていきたいとのこと。

製材や木工加工を担う職人の卵を探していします。

いま現在経験がなくてもいいそう。一つの考え方にこだわらない柔軟さがあるかどうかが鍵になると思います。

名古屋から岡崎へ。そこから愛知環状線に乗り換え大門駅に。

車に乗り、15分ほどで到着。

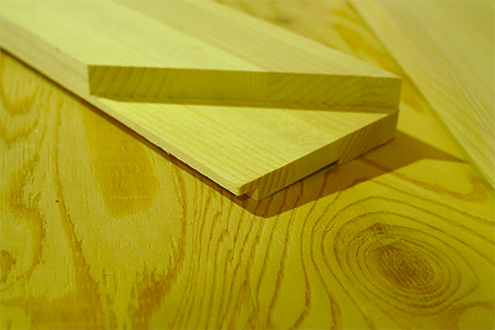

事務所の前までくると、ヒノキや杉だろうか、木の香りが漂う。

事務所の前までくると、ヒノキや杉だろうか、木の香りが漂う。はじめに話を伺ったのは、2代目の伊藤さん。

「今年で創業43年になります。もともと先代がやってきたのが、丸太を角材や板にする製材の仕事でした」

当時のお客さんは、鉋や鑿(のみ)を使って木材を加工し、住宅を建てる大工さんだった。

当時のお客さんは、鉋や鑿(のみ)を使って木材を加工し、住宅を建てる大工さんだった。けれど20年ほど前に「プレカット」という新しい工法が登場すると、状況は変わっていく。

プレカットとは、建築現場に持ち込む前にあらかじめ工場でカット加工を施す方法。機械によって数時間で建材が加工されるようになると、工期が短縮し、人件費も削減できた。

つまり、早く、安く済む。

便利さが優先され、大工さんの仕事の需要は減っていくことになった。

「少子高齢化によってますます新築需要が減るなか、うちが生き残っていくためには、多角的に仕事を取れるようにしていかないと難しい。この辺りで他社がやっていないこと、ニーズに応えることをやっていかないといけないと思ったんです」

そう話す伊藤さんは、以前は薬剤師として働いていた。

会社を継いだのはなんとなくの流れだったと淡々と話すけれど、12年前に入社してからはどんどん新しいことを取り入れてきた。

床材や壁材をつくることができる機械を導入したり、 CADに入力したデータをCAMというソフトに変換し、機械が自動加工してくれる最新の特殊加工機も取り入れている。それによって、複雑な加工にも対応できるようになった。

設備投資はあくまで手段。お客さんのニーズを満たすという目的のために、仕事の幅を広げてきた。

設備投資はあくまで手段。お客さんのニーズを満たすという目的のために、仕事の幅を広げてきた。驚いたことに、いま職人として働いている人も、もともとは製材や加工の経験もなく素人だったという。本やインターネットで調べながら見よう見まねでやってきた。

いまでは塗装以外の木材の加工を、ほとんど自社で一貫してできる。

「できないと言えば簡単に済んでしまうけれど、できるようにしてお客さんに満足してもらえれば、お互いにとっていいことだと思うんです」

地元での依頼に加えて、全国の工務店・設計士さんがイトキを選んでくれる機会も増えている。

こだわりをもった要望も多い。

たとえば、階段加工を依頼した大阪のお客さん。

素材に選ばれたのは、「タモ」という木目がはっきりしていて重厚な木で、無垢材のもの。

接合部分や組み立てたときの見栄えにこだわりがあって、図面の打ち合わせだけでも1週間やり取りを重ねた。

加工には全部で2週間かかった。

足を乗せる部分は踏板。踏板と踏板を垂直に結ぶのが、蹴込み板と呼ばれる。

足を乗せる部分は踏板。踏板と踏板を垂直に結ぶのが、蹴込み板と呼ばれる。蹴込み板から踏板の出っ張りがなく、すっきりとした仕上がりになっている。

無垢材は木本来の状態に近いため、伸縮や変形も起こりうる。だからあえて、踏板と蹴込み板の継ぎ目には3mmの隙間をあけた。

蹴込み板は、上り下りのスムーズさを考慮した微細な傾斜になっている。その角度に合うように、下の踏板と接する部分は、ノコギリの刃を傾斜できる機械でカットしている。

どれも言われなければ気づかないような些細なことかもしれない。

「同業者が同じような依頼を受けたら嫌がると思います。できるとしても効率は落ちますから」

それでも、伊藤さんはするんですね。

「要望があるからね。やれませんと言ったらそれまでだし。気に入ってもらえれば、また注文につながるかもしれないし」

どうすれば形にできるのかと絶えず思考して、挑戦していく。そんな柔軟なスタンスを感じる。

そのことを伝えると、伊藤さんはこう続けた。

「新しいことをやるのって、難しいかもしれないけど、自分のやりがいでもあるんだよね」

やりがい。

「難しい依頼ほど、図面通りに仕上がると達成感があるし。依頼ごとにお客さんの要望も、求められる技術も、完成したものを使う人も違うので。いただいた依頼に対して、それぞれに好奇心が湧くんだよね」

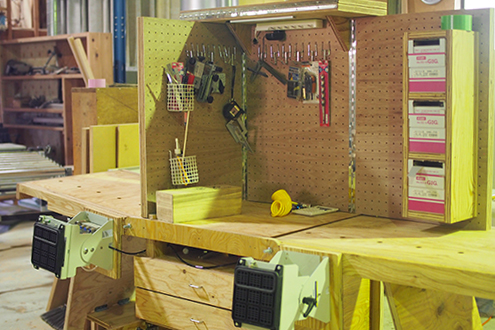

好奇心という言葉を後押しするようなものが工場にあった。

その一つが自分でつくったという作業スタンド。

機械だけではできない仕事ももちろんある。手仕事に必要な道具と、作業できる環境を一台に収めた。

機械だけではできない仕事ももちろんある。手仕事に必要な道具と、作業できる環境を一台に収めた。「たとえば、強力な吸引力で下から木材を固定する機材を取り付けて、ちょうどいい姿勢で鉋をかけやすいようにしていたり。いろんな仕掛けがあります」

もともと素人だったからこそ「どうしたらいいのか?」を柔軟に考え、工夫できたんだと思う。

もともと素人だったからこそ「どうしたらいいのか?」を柔軟に考え、工夫できたんだと思う。「いまは住宅部材がメインですが、これから家具や店舗のインテリアの制作を一からやっていこうと考えていて。合わせて塗装の技術も培って、売り先の視野を広げていきたいんです」

「とはいえその分野はまだまだ素人なので。一緒になってノウハウを身につけていってくれるような方、なんでも挑戦・吸収したいという方が来てくれたらいいですね。未経験でも全然いいです。その人が楽しければね」

続いて、職人として働く方にも話を伺った。

中根さんは、私が勝手にイメージしていた職人さんの印象とちがって、表情も語り口調もおだやかな方。

ここに勤めて25年ほどになる。ベテランながら、なんと昨年から新たに「台車」と呼ばれる製材の工程をはじめたんだとか。

ここに勤めて25年ほどになる。ベテランながら、なんと昨年から新たに「台車」と呼ばれる製材の工程をはじめたんだとか。台車とは、木を送材車に固定して、回転するノコギリに通して丸太を切っていく仕事。木を切ることを、木を挽くとも言うそう。

「木の芯を基準に、目的に合った材料をできるだけ無駄なく取れるように、カットする割り振りをあらかじめ考えて刃を入れていくんです」

「慣れるまではそれが難しくて。取りすぎた!っていうことが何度もありました」

「慣れるまではそれが難しくて。取りすぎた!っていうことが何度もありました」大きなものでは長さが6mもある木を挽くという。

大きな丸太は刃を入れるときの速度に気をつけないと、刃の進む方向がずれて内側に入っていってしまう。

「焦らずやっていけば刃がずれない速度がわかってくるからと、工場長に教えてもらって。見るだけでは覚えられないからやるしかない。最初は緊張しながら、そぉっとそぉっとやって。ちょっとでも刃が内側に入った感触があると、またスピードをゆっくりにして」

「だんだん『あ、まだ速いな。もうちょっと速度を緩めよう』と、感覚がつかめてきて。1年経ったいまは、落ち着いてできるようになったかな」

機械を使った加工と言っても、職人の見極めが仕事の要なんだと思う。

機械を使った加工と言っても、職人の見極めが仕事の要なんだと思う。中根さんは、若いころは大工をしていた。23歳のとき、取引先だったイトキの現会長に声をかけられたのがきっかけで働くようになった。

機械を使った仕事をすることに違和感はなかったのだろうか。

「やっぱり慣れるまでは大変だったけど、やっていけばだんだん身体が覚えていくし。わからないことは、周りの人に聞きながらやっていたので。そこは大工のときと同じなのかなと」

「木には種類や質によるいろんな違いがあって、奥が深い。知っていくことは楽しいですよ」

大工の仕事とそうでない仕事と線引きするのではなく、目の前の仕事にどう向き合うかということを教えてもらったような気がした。

中根さんからも、柔軟な印象を受ける。まずやってみようという構え方のほうが合っているのかもしれない。

「これはちょっと無理じゃない?と思うときは伝えるけど。新しいことを蓄えながらやっていくというのはいいことだと思います。それが少しでも会社の強みになればお客さんから注文もくるだろうし。自分たちの勉強にもなるからね」

一方で、仕事をしていて大変なところも、もちろんある。

作業場は半分屋外だから、夏は暑く、冬は上着を着込んで震えながら作業する日もある。それから、とにかく木が重くて体力が必要になる。

中根さんはどんな人が向いていると思いますか?

「ものづくりが好きとか、こういうものをつくりたいという気持ちがあって、お互いに和気あいあいと話せるような人が来てくれるといいなと思います。あとは体力があることかな」

スタッフは現在20名ほど。お昼休みにはわいわいとした雰囲気で休憩を取るのだという。

営業担当の小山田さんはこんな話をしてくれた。

「スタッフ同士の距離感が近くていいですね。お客さんからの難しい要望も相談しやすいです」

たとえば、節埋めという木の節を埋める作業を、四角い柱のうち3面に施す依頼だったのを4面にしてほしいと変更があったときのこと。

たとえば、節埋めという木の節を埋める作業を、四角い柱のうち3面に施す依頼だったのを4面にしてほしいと変更があったときのこと。「節を丸く削って新しい木で埋めたあと、表面をなめらかに仕上げて注文された寸法に納めます。あとからもう1面節埋めをすることになると、寸法が変わってしまうから難しい。でも、職人さんに相談したら、あまり木の厚みが薄くならないよう、何度も軽く研磨して補修してくださって。心強い存在です」

小山田さんは、以前はガスを扱う会社に勤めていて、イトキに入社したのは半年ほど前のこと。早くお客さんに顔を覚えてもらおうと、職人がつくった製品を自分で配達もしたり、何度もお客さんのところに通うようにしているそう。

積極的な気持ちがあれば、どんどん仕事は任せてもらえるのだと思う。

暮らしていく環境としては、車さえあれば不便に感じることもなく、暮らしやすいよう。小山田さんは、よく週末になるとツーリングに出かけるのだとか。

何かやってみたい。

何かやってみたい。きっと、その気持ちを柔軟に受け止めてくれる人たちが待っています。

(2017/09/29 取材 後藤響子)