※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

自分に正直であることって、簡単じゃないと思います。ときには隠しておきたいことだってあるし、ありのままを伝えてうまくいかなかった経験もあるかもしれない。

そんななか、とても正直な会社と出会えたように思います。

株式会社 創土社。カタログやチラシ、ポスター、WEBコンテンツなどの企画制作を行う会社です。

創土社の仕事の多くは「生活クラブ」という生協の一団体から依頼されるもの。生活クラブと創土社は30年以上に渡って仕事を共にし、信頼関係を築いてきました。

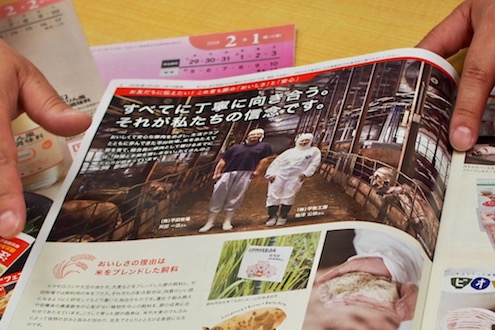

創土社の仕事の多くは「生活クラブ」という生協の一団体から依頼されるもの。生活クラブと創土社は30年以上に渡って仕事を共にし、信頼関係を築いてきました。生活クラブは、取り扱う食品の原材料や添加物、生産者名まで、すべてを消費者に明かします。その制作物をつくる創土社も、正直にわかりやすく伝えることに、真摯に取り組んでいます。

今回募集するのは、ライター、グラフィックデザイナー、営業の3職種。

仕事のスタンスだけでなく、その話の内容にも正直さが溢れる会社でした。

東京・三軒茶屋。駅から出て、商店街や緑道の雰囲気を楽しんでいるうちに、15分ほどでオフィスに到着する。

創土社ができたのは1970年。それから49年を経て、現在は世代交代を進めているところ。

創土社ができたのは1970年。それから49年を経て、現在は世代交代を進めているところ。昨年、社長に就任したという宮地さんが、会社の歴史について教えてくださった。

「創土社は、創立当時の政治や社会の大きな流れに対してアンチテーゼを唱えていた仲間たちが集まって、考えを表現しながら自分たちの力で食べていこうとはじめた会社です」

「創土社は、創立当時の政治や社会の大きな流れに対してアンチテーゼを唱えていた仲間たちが集まって、考えを表現しながら自分たちの力で食べていこうとはじめた会社です」当時は、同じような考えの団体から請け負った印刷物の制作が主な仕事。そんななか出会ったのが、食の分野で活動していた生活クラブだった。

現在も仕事の8割以上を占めているのは、生活クラブの会員が食材を注文するためのカタログやチラシづくり。印刷中心の仕事から、生活クラブのニーズに応えるかたちで企画やデザイン、WEBコンテンツ制作へと事業内容もシフトしてきた。

継続的な依頼を受けていることもあり、創土社の経営は安定しているそう。

「生活クラブに支持されるものをつくるのは、重要なこと。ただそのなかでも、世の中の動きに合った表現方法や、客観的な伝え方とはどのようなものかを、僕らなりに考えています」

安定した状況に甘んじることなく、より生活クラブのニーズに応えられるように、創土社は現在を第二創業期と位置づけ、組織の再編を進めている。

安定した状況に甘んじることなく、より生活クラブのニーズに応えられるように、創土社は現在を第二創業期と位置づけ、組織の再編を進めている。「長い間同じクライアントと仕事をしていると、理解が深まる一方で固定観念にとらわれがち。新しい表現に挑戦することが、少なくなってしまいます。生活クラブを客観的に表現するには、外から新しく入った人の力も必要なんです」

社員は全体で35人程度。ここ数年で新たに入ったメンバーが新しく部署を編成するなど、会社をもり立てている。

アートディレクターとして、制作を統括する木村さんがその1人。これから入るライターは、木村さんのもとで働くことになる。

木村さんの部署が担っているのは、生活クラブが毎週発行するカタログの企画やチラシなどの広報物、動画を含むWEBコンテンツの企画制作など。

木村さんの部署が担っているのは、生活クラブが毎週発行するカタログの企画やチラシなどの広報物、動画を含むWEBコンテンツの企画制作など。生活クラブから依頼を受け、紙面レイアウトの提案、写真やイラストのディレクション、ライティングを行って、最終的な形をつくっていく。案件ごとに、営業、ライター、アートディレクター、カメラマンでチームを組んで進めていくそう。

木村さんがデザインプロダクションやフリーランスを経て、創土社に入社したのは5年前。他とは違う仕事の進め方にはじめは戸惑ったんだとか。

「クリエイティブの役割分担など、すべての進め方が独特でした。業界のスタンダードが浸透していなくて。自身の経験をふまえて『こうしてはどうか?』と社内で提案するところから仕事がはじまりました」

それまでの創土社は、御用聞きのような立ち位置だったそう。営業が聞いてきた話に沿って制作物をつくっていたので、クライアントの話を深掘りすることができず、真の要求に応えられていなかった。

木村さんが加わってからは制作担当も打ち合わせに同席するようになり、その場で内容を詰めるなど、より具体的な提案ができるようになっていく。指揮の中心をクリエイターに移したことで、よりクリエイティブな方向へ転換してきたという。

「変わっていくことができたのは、会社に新しいやり方を受け入れる度量があったからだと思います」

今回ライターを募集する背景には、メンバーが世代交代していくなかで、新しい表現をもっと探求していこうという考えがある。

今回ライターを募集する背景には、メンバーが世代交代していくなかで、新しい表現をもっと探求していこうという考えがある。「生活クラブが扱うトピックって、身近な生活の分野が多いのに、耳慣れない言葉ばかりなんです。たとえば遺伝子組み換え作物とかサステイナブルとか。難しくなりがちな題材をかみ砕いて、読みやすい文章にできるかが求められます」

「それだけではなくて、生産者に直接会って話を聞き、消費者に思いを伝えるようなストーリー性のある記事を書くこともあるので、扱う内容は幅広いですね」

ページに見出しをつけるから、コピーライターの素養も必要。トピックをわかりやすく翻訳して、伝わりやすく誌面やWEBを編集するスキルも求められる。

「今回入る方が、他のところで書いた経験を活かしてくれたり、新しい書き筋をもたらしてくれたら、今までにない、もっと付加価値の高いものがつくれると思っています」

木村さんは、情報の透明性を重視する生活クラブの考え方に共感しているんだそう。

木村さんは、情報の透明性を重視する生活クラブの考え方に共感しているんだそう。「それまでは、禁煙したのにタバコの販促を担当するとか、違和感を感じる仕事もありました。40歳手前で転職をするときに、自分の気持ちと矛盾がない仕事がしたいと思ったんです」

今までの経験が活かせて、かつコンセプトに共感できる会社として創土社を見つけた。

「自分にも子どもができ、ソーシャルグッドなことに関心が高まっていたことも重なって、生活クラブのごまかしのない姿勢は価値あるものだと感じました。だから私も、自分が本当にいいと思うことを仕事にできています」

創土社のライターも、ベトナムのエビ生産者や栃木県の酪農家など、国内外問わず取材に出向き、自分の目で見たものを包み隠さず記事にしている。

「僕らがやっていることって、畑の中まで入って泥まみれになって撮影したり、直接生産者の声を聞いて消費者に届ける、すごくやりがいのある仕事なんですよ」

自ら現地に出向き、そこで見聞きしたことを伝えていく。単に文章を書いたり、写真を撮る以上の体験が、そこにはあるように思う。

木村さんのように食や環境に関心を持って入社してくる人ばかりではなく、仕事をしていくうちに自然と関心が高まっていく人も多いんだそう。

木村さんのように食や環境に関心を持って入社してくる人ばかりではなく、仕事をしていくうちに自然と関心が高まっていく人も多いんだそう。「生活クラブの仕事は、食やエネルギー、福祉など多岐にわたります。入っていただく方には、これまでのキャリアを活かしつつ、自分が興味を持てるテーマを見つけていってほしいですね。私自身、仕事を通して多くの学びや気づきを得ているので」

前回の募集を経て入社した人たちも、仕事を通じて食の未来や、環境問題、SDGsなどに興味を持ち、仕事の幅を広げているそう。

今回も、共に成長しながらこれからの創土社をつくっていく仲間に出会いたい、と木村さんは話していた。

次にお話を聞いたのは、ライターとして働く山田さん。2回の産休・育休を経て、今は時短勤務をしているそう。

もともとアパレルショップで働いていて、創土社には営業として入社。3年ほど経ってからライターに転向した。

もともとアパレルショップで働いていて、創土社には営業として入社。3年ほど経ってからライターに転向した。山田さんが担当したチラシを見せてもらう。合成界面活性剤や防腐剤、着色料を使っていない歯磨き粉を取り扱っている。

このチラシができるまでに、どんな工程があるんですか?

このチラシができるまでに、どんな工程があるんですか?「まずクライアントから、この企画で伝えたいポイントを挙げてもらいます。このときは、『合成界面活性剤を使っていない』ということだったので、それを元に社内で打ち合わせをして、『安心して使える』と打ち出すと決める」

「それを提案してOKが出たら、どうすれば伝わるかを考えコピーを書いたり、実際にこのアイテムを愛用している方を取材して、構成を決めていきます」

ひとつの案件を担当するごとに、紹介するアイテムについて学びが深まっていく。その知識が実生活で活きてくるのも生活クラブの仕事ならでは。

山田さんも、買い物のときに食品添加物をチェックするのが習慣になったそう。さまざまな生産者の話を聞く機会を通して「この人たちを応援したいから買う」という選択肢も自分の中に芽生えたんだとか。

仕事をする上で注意すべき点も、他の会社とは少し違う。

「知識が身につく一方で、“生活クラブの人”みたいになっちゃうんです。ここ特有の言い回しにも違和感を感じなくなったり、一般的な目線を失ってきちゃうんですよね」

たとえば、「売る・買う」でなく「供給する・利用する」と言ったり、「商品」でなく「消費材」と表現したり。生活クラブの会員は見慣れていても、一般向けの記事では通じない単語もある。

そんなときに、チームで働いていることが役に立つ。

「チームで動いているので、ディレクターからテキストに意見をもらったり、私たちが紙面の構成案を提案したりすることもあります。ライター同士でもお互いの書いたものを読みあって、より伝わりやすい内容に仕上げています」

「コミュニケーションしながらみんなでつくっていくって感じですね。自分の担当をきちっとやるだけじゃなくて、チームで仕事をしたい人が向いていると思います」

「コミュニケーションしながらみんなでつくっていくって感じですね。自分の担当をきちっとやるだけじゃなくて、チームで仕事をしたい人が向いていると思います」最後に。実は創土社の皆さんは、ここに生活クラブの名前を出すのか悩んでいました。創土社の求人なのに、ほかの団体の名前がこんなにも出ていいのか、と。

けれど生活クラブなしで創土社は語れないと、ありのままを書くと決めました。

社長の宮地さんはこんなふうに言っています。

「創土社は、ものづくりに対する姿勢を示して、社員の思いをひとつにしようと『つくるチカラ』をスローガンに掲げ、新たなステージに突入しています」

「僕たちの強みも弱みもあらためてオープンにして、それを知ったうえで一緒にやってくれる人が集まればいいなと。今までの実績に新しい力を加えて、よりクリエイティブな会社になっていきたいと考えています」

歴史ある会社の新たな時代を。

自分に正直でありたい人が、創土社の次の時代をつくっていくんだろうなと思いました。

(2018/5/24取材、2019/7/17更新 増田早紀)