※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

長さの違う木の棒を組み合わせてできた、柔らかな曲線の坂道。 その上に、どんぐりのような形をした木の球をのせてみると、カラコロカラコロと軽やかな音を奏でながら、転がっていく。

その上に、どんぐりのような形をした木の球をのせてみると、カラコロカラコロと軽やかな音を奏でながら、転がっていく。心地いい音がするのには秘密があって、実は、木の球の中に鈴が入っているのだそう。

「木だけでは軽いから、あえて金属の鈴を入れることでほどよい重みになり、転がり具合も良くなるんだよと、つくり手の三浦忠司さんはおっしゃいます」

そう教えてくれたのは、株式会社アプティでゼネラルマネージャーを務める加藤さん。

アプティは、日本のおもちゃ作家の木製玩具や、専門の知識を持つおもちゃコンサルタントによって選ばれた「グッド・トイ」などを紹介するトイショップを運営している会社。そのほかにも、「日本を木のおもちゃ大国にしたい」という想いで、さまざまな事業に取り組んでいます。

今この会社で必要とされているのが、WEBを通じておもちゃの楽しさを伝え広めていく力。

今回は、通販事業部を統括する部長候補と、WEBショップの運営を中心となって担う課長候補、ミュージアムショップの店頭スタッフを募集します。

四谷三丁目駅を出て、新宿通りを新宿方面に向かって5分ほど歩く。

右手に曲がった路地には、のんびりとした雰囲気が漂う。

2分ほど住宅街の中を進むと、見えてきたのが、「東京おもちゃ美術館」。

廃校となった小学校をリノベーションしていて、2階の一角にミュージアムショップ『Apty』がある。

廃校となった小学校をリノベーションしていて、2階の一角にミュージアムショップ『Apty』がある。通販事業に携わる人は東京・中野の本社で働くことになるのだけど、「アプティの考えていることや仕事について知るにはこの場所がいい」ということで、今回やってきた。

校舎の懐かしい雰囲気を味わっていると、アプティの代表・多田さんがいらした。多田さんは、東京おもちゃ美術館の館長でもある方。

「ここは元職員室なものですから、ちょっと緊張するんですけど(笑)。今日はよろしくお願いします」

「ここは元職員室なものですから、ちょっと緊張するんですけど(笑)。今日はよろしくお願いします」そんなふうにユーモアを交えて、テンポよく話してくれる方。自然と話に引き込まれていく。

「そもそも東京おもちゃ美術館もアプティという会社も、芸術教育研究所という団体が母体としてあるんですね」

芸術教育研究所は、美術教育の専門家として、小学校の図工科教員や幼稚園の先生たちを指導・育成していた多田さんのお父さまが立ち上げた組織。

研究のためにヨーロッパへ渡ったお父さまが出会ったのは、洗練されたデザインのおもちゃたちだった。

「それらを見て感銘を受けた父は、『人がはじめて出会うアートはおもちゃなんじゃないか?』と、考えるようになったんです」

人がはじめて出会うアート。

「はい。いきなりピカソやルノワールの作品を観て感動できるわけではなくて。赤ちゃんのときに、ガラガラを手で振って鳴らしたり、バランスをとりながらつみ木を積み上げたり。おもちゃで遊ぶことを通じて、何かを発見したり心が動いたり、という経験を育んでいるんじゃないかと考えたわけです」

そんな想いから、1984年に「おもちゃ美術館」を設立。中野にあった芸術教育研究所の付属施設としてスタートした。

そんな想いから、1984年に「おもちゃ美術館」を設立。中野にあった芸術教育研究所の付属施設としてスタートした。多田さん自身は、文学や絵画、音楽、バレエなど、さまざまな芸術作品に触れるなかで、お父さまの考えに興味を抱くように。

26歳で芸術教育研究所に入所。

多田さんは、芸術・遊び・おもちゃというものを、どのようなものだと捉えているのでしょう。

「それはですね、心の栄養です」

心の栄養。

「はい。僕は人間って、体の栄養と心の栄養の両方を補給できていなければ、本当の意味で生きてはいけないと思っているんですよ」

「心の栄養をどう摂るかと言ったら、心の底からワクワクしながら遊ぶとか、芸術作品を観て心を揺さぶられるとか。そういうことを通じてだと思うんです。それは何も子どもだけの話ではなく、高齢者にとっても必要なことだと父は言っていて。今も印象深く記憶に残っています」

2005年に他界されたお父さまの意志を受け継いだ多田さん。

2005年に他界されたお父さまの意志を受け継いだ多田さん。廃校となった校舎を活用してほしいという住民からの声により、2008年に今の四谷に移転。「東京おもちゃ美術館」と名前を新たにした。

ミュージアムショップ『Apty』も、このとき立ち上げる。お店の名前は、「Art」「Play」「Toy」という英単語をかけ合わせているそう。

「『おもちゃは人がはじめて出会うアートだ』という想いをよりどころにしたお店を、具体的にどうつくっていくか」

「当初、担当責任者は、質の高いヨーロッパの木のおもちゃ専門店をつくることを試みていました。それを私が、『日本のおもちゃ作家の製品をあつかうお店にする!』と途中で計画をひっくり返してですね(笑)」

それはどうして?

「日本は、世界第2位の森林大国なんです。それにふさわしい、木のおもちゃ大国をつくりたい、というのが私の夢なんですね」

実は、日本の木材を使い、なおかつ日本でつくられた木製のおもちゃの自給率は、3%を下回っているという。

なんとか現状を変えたい。

そう考え、おもちゃ作家一人ひとりに、取引させてもらえないかと直接連絡して回った。

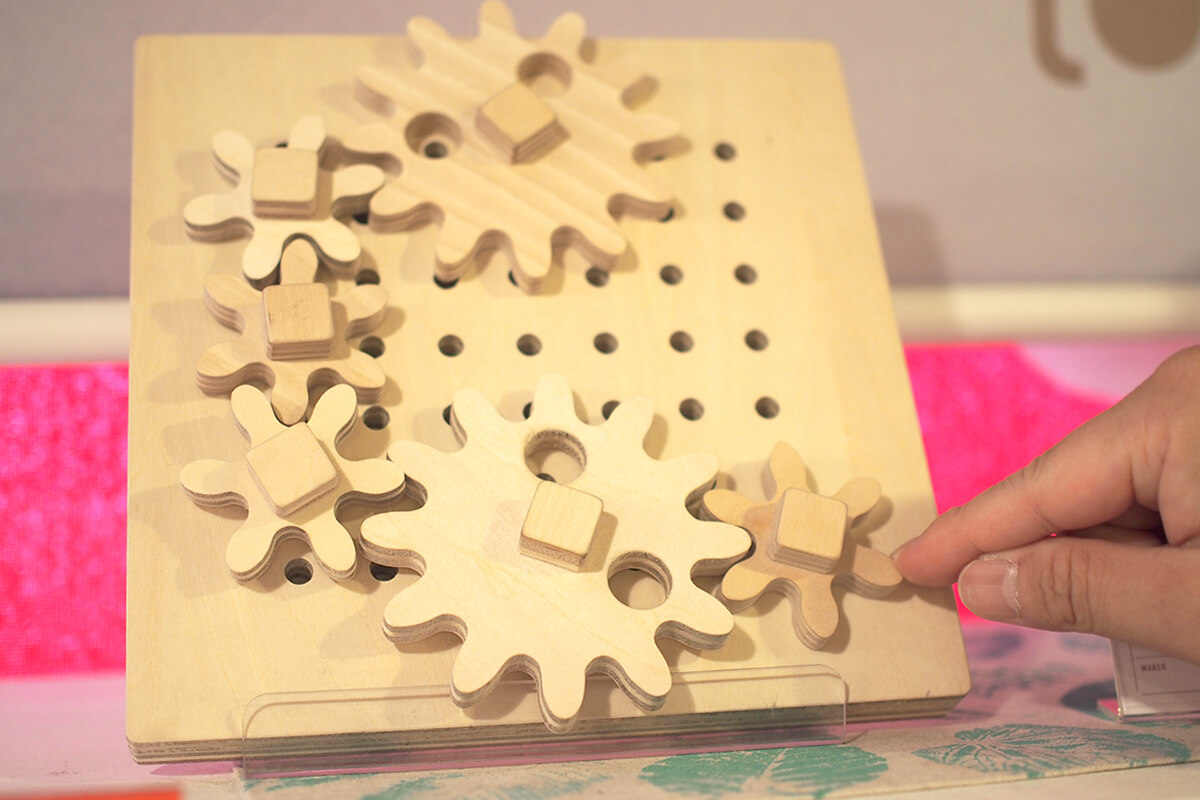

今では、お店であつかう製品のほとんどが、日本のおもちゃ作家による手づくりの木製玩具となっている。そのほかのおもちゃも、全国に6000人いるおもちゃコンサルタントの投票によって選ばれる「グッド・トイ」をはじめ、良質なものばかり。

また、お店づくりと並行して、さまざまな取り組みも行ってきた。

また、お店づくりと並行して、さまざまな取り組みも行ってきた。たとえば、全国の自治体と共同で木育を推進する『ウッドスタート宣言』という取り組み。まちで生まれた赤ちゃんのために、その土地の木を使った木製玩具を贈る事業などを行っている。

なかには「自分のまちにもおもちゃ美術館をつくりたい」と声を挙げる自治体もあり、沖縄や秋田、山口ではおもちゃ美術館の姉妹館を開館。木材を活かした空間づくりやミュージアムショップの立ち上げに、アプティは携わっている。

今年4月には『KItoTEto(キトテト)』というブランドを立ち上げた。

今年4月には『KItoTEto(キトテト)』というブランドを立ち上げた。おもちゃ作家とアプティがタッグを組み、日本の木材を使った商品を企画。作家のつくった製品をアプティが一度買い取り、それをミュージアムショップなどの小売店に卸す、という形態をとっている。

アプティが問屋のような役割を担うことで、作家は安定して収益を得やすくなるし、作家と小売店の間でのコミュニケーションを潤滑にする狙いもある。

「おもちゃ作家がおもちゃづくりで生計を立てていける社会をつくり、国産材を使った木のおもちゃの自給率を高めていくため。少しずつでも、地殻変動を起こしていく存在でありたいと考えています」

「おもちゃ作家がおもちゃづくりで生計を立てていける社会をつくり、国産材を使った木のおもちゃの自給率を高めていくため。少しずつでも、地殻変動を起こしていく存在でありたいと考えています」日本を木のおもちゃ大国にする。

その想いを形にすべく、それぞれの事業を継続させながら、常に新しいことにも挑戦しているアプティ。

「経験のないことでも、臆さず前のめりになって取り組む姿勢は、とても大事ですね」

そう話すのは、ゼネラルマネージャーの加藤さん。

アルバイトをしながらバンド活動をしていたとき、おもちゃコンサルタントの養成講座を受講したのをきっかけに、2007年からアプティで働くようになったそう。

アルバイトをしながらバンド活動をしていたとき、おもちゃコンサルタントの養成講座を受講したのをきっかけに、2007年からアプティで働くようになったそう。2008年に『Apty』を立ち上げるまで、全国にいるおもちゃ作家一人ひとりに連絡をしてつながりをつくってきた。

「振り返ると、たとえ経験がなくても、まずは自分で頭をひねり、やってみることの繰り返しでした。うまくいったことも失敗したことも、たくさんあります」

たとえば、はじめて保育士さん向けのカタログ企画を任されたとき。

「そのとき打ち出したかった製品ではなく、安価なもののほうが売れてしまったんです。どうしてだろうと考えているとき、多田に言われたのは『これを見て心を打たれるか?』という言葉」

「すぐにキャッチコピーや写真の撮り方、レイアウトを見直して、とにかく修正点を探しました。そんなふうに軌道修正していくうちに、だんだんと自分の中の引き出しが増えていったのかなと思います」

10年経った今では、KitoTEtoの商品企画や全国のおもちゃ美術館に併設されるミュージアムショップの立ち上げ支援をはじめ、さまざまな役割を担い、枠にとらわれない働き方をしている。

これから加わる人も、幅広い仕事を手がけていくことになる。

WEBショップの企画・運営・管理といっても、ときにはおもちゃを撮影するカメラマンの役割を果たすこともある。ほかにも、保育園や幼稚園の先生たち向けの通販カタログを企画したり、ホームページやSNSで情報発信したり。

求められるのは、広い意味での編集力かもしれない。

「WEBショップも通販カタログも、おもちゃに触れたときに手に伝わる感覚や背景にあるストーリーを、どう伝えたら興味を持ってもらえるか。日本各地に暮らす人たちや自治体さん、保育園、姉妹おもちゃ美術館など、それぞれのターゲットを想定しながら、きちんと作戦を立てて伝えていくことが必要です」

「これまでアナログに頼ってきたところが多くて。アプティらしさを保ちつつ、より効率的に社会に発信していくためにはどうしたらいいか。自分の考えを提案してくれてもいいし、相談しながら一緒に実験していってもいい。会社自体をともにクリエイトしていける人に来てほしいんです」

「これまでアナログに頼ってきたところが多くて。アプティらしさを保ちつつ、より効率的に社会に発信していくためにはどうしたらいいか。自分の考えを提案してくれてもいいし、相談しながら一緒に実験していってもいい。会社自体をともにクリエイトしていける人に来てほしいんです」最後に、これから一緒に働く一人、福田さんに話を伺う。

2年半ほど店頭で働き、今年の春からWEBショップの担当となった。

2年半ほど店頭で働き、今年の春からWEBショップの担当となった。接客以外の仕事をするのははじめてで、挑戦の毎日を送っているとのこと。

そんななかでも、積極的に工夫している。

「おもちゃのことに詳しくなっていくと、つい敷居を高くしてしまうところもあります。おもちゃに馴染みのない人でも、心にすっと入っていくような伝え方はないかなと考え、KItoTEtoのブログを書きたいと提案しました」

文章と写真とをどんなバランスで組み合わせたら、わかりやすく伝わるだろうか。動画を差し込んだほうがいいんじゃないか。そんなふうに、お客さんの立場に立って考えながらブログを書いているという。

「ブログでは、『たとえばこういう積み重ね方をすると船みたいに見えますね』と一例を挙げつつ、あとはご自由にと、まとめるようにしています。やっぱりおもちゃって、自分なりの遊び方を発見することが大事だと思うんです」

自分で遊び方を見つけることが、おもちゃの楽しさ。

「はい。ただ、『工夫次第で自由に遊べます』という言葉は自分のなかでNGワードにしていて」

「それを言ってしまうと、どう遊んだらいいか想像が膨らんでいかないと思うので。ひとつのきっかけを提示しながら、遊び方は委ねる。そのバランス感覚を大事にしています」

そう話す福田さんは、仕事を楽しんでいるようにも感じました。

そう話す福田さんは、仕事を楽しんでいるようにも感じました。自分次第で、仕事への向き合い方も、できる仕事の幅も変化していく。

それはどこか、“遊ぶ”ということに通じるものがあるように思います。

(2018/08/10 取材 後藤響子)