※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

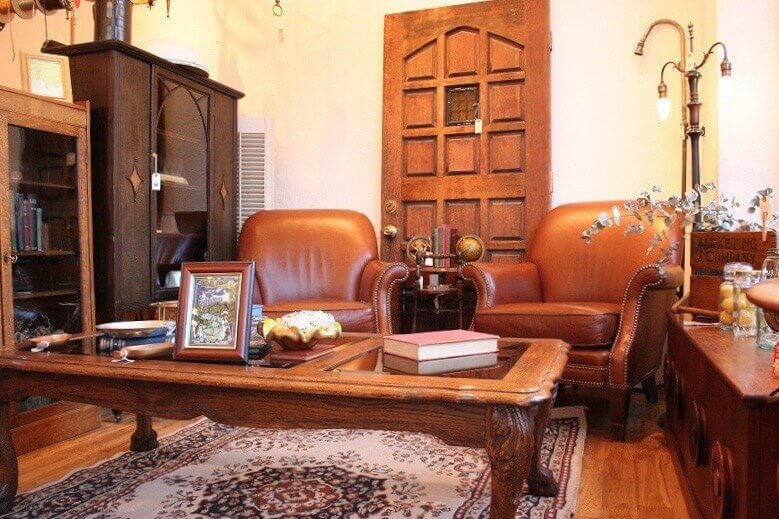

個性的なインテリアショップが軒を連ねる目黒通り。ここに、アメリカのビンテージ家具や照明、自転車を扱う「Point No.39」があります。

このお店での働き方を、一言で説明するのは難しい。なぜなら、接客や販売にとどまらず、オリジナルの照明を手づくりしたり、地域のためにイベントを開催したりするから。

このお店での働き方を、一言で説明するのは難しい。なぜなら、接客や販売にとどまらず、オリジナルの照明を手づくりしたり、地域のためにイベントを開催したりするから。ないなら、自分たちでつくる。そんなふうに働く人たちは、仕事も暮らしも豊かに、楽しんでいました。

このお店で、ビンテージ家具の製作や販売を中心に行うスタッフを募集します。

目黒駅からバスに揺られて、目黒通りへ。

通りの中でも、天井からたくさんの照明が吊るされた「Point No.39」は一際目を引く。

こんにちは、と声をかけてくれたのは代表の杉村さん。お店に併設されたカフェでさっそくお話を伺う。

「もともと僕は、手を動かしてものをつくるのがすごく好きで。小さいころ、買ってもらったラジコンをすぐ分解しちゃって親に怒られた記憶があります。大人になってからも気づかないうちにそっちの道に進んでいましたね」

「もともと僕は、手を動かしてものをつくるのがすごく好きで。小さいころ、買ってもらったラジコンをすぐ分解しちゃって親に怒られた記憶があります。大人になってからも気づかないうちにそっちの道に進んでいましたね」20代になって、地元の愛知県で車の修理の仕事に就いた杉村さん。

働きはじめて8年ほど経ったころ、もっと自分の好きなことを仕事にしたいと考えるように。そのときに選んだのが、趣味のインテリアだった。

上京して、目黒通り沿いにあるお店で海外での買い付けや修理・販売の方法などを学んだ。

意外にも、それまでビンテージ家具にはさほど興味がなかったという。アメリカでの買い付けを経験するようになって、だんだんと面白みを感じるようになっていく。

「アメリカ製の家具は、農民たちが家具職人を真似て、手斧で木を削って、装飾を入れて。自分たちで家具をつくったことからはじまっているんです。だから、すごく大雑把な部分もあるんですよね」

「僕は洗練された装飾もきれいで素晴らしいと思うけど、そういう部分も削ぎ落として、シンプルなデザイン性を求めたものがアメリカの家具なのかなって。飾りすぎていないところに惹かれているのかなと思っています」

「僕は洗練された装飾もきれいで素晴らしいと思うけど、そういう部分も削ぎ落として、シンプルなデザイン性を求めたものがアメリカの家具なのかなって。飾りすぎていないところに惹かれているのかなと思っています」お店をはじめて1年ほど経ったころからは、部品を集めてオリジナルの照明をつくるように。きっかけは、お客さんからビンテージの照明をつけたいと依頼されたことだった。

「なんでこの人は古いものが好きって言うんだろう。古いものと新しいものの境目ってなんだろうって考えるようになって」

古い照明について調べてみると、加工しやすい真鍮が使われていたことや、手書きのカタログがつくられていたことがわかった。

「そういうものを見たら、かっこいいなぁと思って。次はそのデザインに思考がいくんですよね。このデザインを構成しているのは細かな部品たちだから、その部品がなんてことないものだったら、それが集まってできたものはかっこいいって言えるんだろうかって」

気になったら、自分で昔ながらの部品をつくっている会社を探す。数年かかって契約を結び、部品を仕入れられるようになった。

気になったら、自分で昔ながらの部品をつくっている会社を探す。数年かかって契約を結び、部品を仕入れられるようになった。今では、店頭に並ぶ照明の約7割がオリジナルのもの。

こうして聞いていると、一つひとつ自分の目で確かめながら、思考を巡らせるというか。疑問や発見をどんどん深く掘り進めているような感じがします。

「あぁ、そうかもしれない。考えるのが好きなんでしょうね、きっと。だから正直、苦労っていう苦労はそんなにないんですよね。楽しんでやってきちゃってるんで」

楽しんでやっている。

「そう。現代の家に合うように、古い部品に新しいコードを組み合わせるとか。新しいものと古いものを柔軟に合わせていくのは楽しいですよ」

「僕は古いものだけがいいとも思っていないんです。新しくていいものももちろんある。それを自分たちで見極めて、融合させ、さらにいいものとして提案したいなっていうのがこのお店なんだと思います」

古いものへのこだわりが強そうだと思っていたから、新しいものも取り入れたいという言葉は、少し意外だった。

正直にそう伝えると、「スタッフともお客さんとも一緒に考えていきたいから」と杉村さん。

「こうでなきゃならない、という固定観念はなるべくなくさないと、商品を創造したり、スタッフのみんなと話したりするときの障壁になると思うんです。そこは常にフラットでいたい」

「家に飾る照明をお客さんと考えるときも、その人がどうしたいのかじっくり聞くことで、自分もより中に入っていけるというか。だから一緒に考えようよって思っています。やっぱり考えることが好きなんでしょうね。うん」

「家に飾る照明をお客さんと考えるときも、その人がどうしたいのかじっくり聞くことで、自分もより中に入っていけるというか。だから一緒に考えようよって思っています。やっぱり考えることが好きなんでしょうね。うん」杉村さんの話を聞いていると、自分のなかになかった新しい視点が見つかって、少しずつ世界が広がっていくような気がする。

今年からは、目黒通りにある家具屋の組合の会長にも就任。最近はお店を超えて、目黒のまちのことまで考えているそうだ。

「インテリアショップって、どこかお高くとまっているようなイメージがあると思うんです。その垣根を取っ払って、地域の方たちや外の人たちにも『ここは家具のまちなんだよ』ってもっと知ってもらいたくて」

地域の人たちが、自分たちのまちや仕事に誇りを持つ。その雰囲気に惹かれて、外からもたくさん人がやってくる。

そんな心地よい循環を生み出そうと開催されたのが「ガラクタ市」だ。

目黒通り沿いのインテリアショップが、それぞれのバックヤードに眠る家具や雑貨を持ち寄り、特別価格で提供。通りでは音楽が演奏され、見知らぬ人同士が椅子を並べて食事する。

イベントを通して、人と人とのつながりや、新しい何かが生まれる工夫をたくさん散りばめた。

こういう場や瞬間を、杉村さんはこれからもっと増やしていきたいのだと思う。

こういう場や瞬間を、杉村さんはこれからもっと増やしていきたいのだと思う。そんな杉村さんの人柄に惹かれて入社したのが、冨澤さん。

Point No.39のマネージャーで、やわらかな笑顔が印象的な方。

Point No.39のマネージャーで、やわらかな笑顔が印象的な方。「前職でもアンティーク家具のお店で店長を務めていました。ただ、大きい会社だと、お店づくりのアイデアがなかなか実現できなくて。自分にできるのはここまでだってはっきり見えてしまったんです」

一時はインテリアの世界を離れることも考えたという冨澤さん。だけど杉村さんとなら、それまでとは違う働き方ができる予感がしたんだそう。

「お店って人を待つイメージですけど、ここでは何か面白い発想があったらやってもいいんです。ガラクタ市のようなイベントを開催することもあるし、コンセプトブックをつくって自分たちの考えを発信することもはじめようとしています」

「だから、ここから何か新しいカルチャーがつくれるんじゃないかなって」

接客にも、決められたスタイルはない。

ビンテージ家具のマニアやふらっと立ち寄った人など、いろいろな人が訪れるから、一人ひとりに合わせて会話をする。

なかでも冨澤さんは、あるご夫婦と接した時間がとても印象的だったという。

「奥さんがすごく背が低くて、低い椅子を探していたんです。そのとき、ビンテージのゲームチェアがたまたまお店にあって」

アメリカには、カードゲームなどを行うゲーム専用のテーブルと椅子がある。それらは、通常のものよりも座面が低めにつくられているそうだ。

アメリカには、カードゲームなどを行うゲーム専用のテーブルと椅子がある。それらは、通常のものよりも座面が低めにつくられているそうだ。「その方はデザインに興味はなく、サイズありきで探していて。だけど、なぜこのデザインなのかということを説明したら、そこではじめて、古いものへ意識を向けてくれたというか」

「『普段見かけないものがたくさんあるんだね。これは何に使うの?』って興味を持って、たくさん購入してくださいました。今でもよく顔を出してくれます」

冨澤さん自身も、働きながらビンテージの家具や照明、自転車について学んでいるところ。

知り、使うほどに生活の変化を実感しているという。

「たとえば、電球。ここにくるまで、LEDと白熱電球の2種類があるっていうことしか知らなかったけど、LEDでもこんなにあたたかい色のものがあるんです」

見せてくれたのはトーマス・エジソンが発明した電球を復刻した「エジソン球」。フィラメントがとても繊細でやさしい光を放つ。

見せてくれたのはトーマス・エジソンが発明した電球を復刻した「エジソン球」。フィラメントがとても繊細でやさしい光を放つ。「これを家に取り入れてみたら、家具が全然違う見え方になって。以前は暗くなったら電気をつけていたんですけど、今は夕暮れから一つずつスタンドの電気をつけて、本当に暗くなってから上の電気をつけます」

「夜になるまでの時間も明かりで楽しむ。自分の意識もすごくおだやかになった気がします。服を着せかえるように、季節ごとに照明も替えていいんだなって」

ビンテージの家具を取り入れることで、暮らしが豊かになっていく感じ。

「そうですね。だからこだわりがない人にもお部屋づくりの面白さを感じてもらえたら。ランプ一つでも、生活って変わるんだなって思ってもらえたらいいなと思います」

お客さんにも働く人にとっても、新しい出会いや思考が巡る場所になっている様子。姉妹店のchambre de nîmes BROCANTEで働く須田さんも、そんなスタッフのひとりです。

「私は最初販売員のイメージで入ったので、“ものを売る仕事”っていう意識でした。もちろんそれが大前提ですけど、そこまでに自分たちで手をかける部分がすごく多いんです」

「私は最初販売員のイメージで入ったので、“ものを売る仕事”っていう意識でした。もちろんそれが大前提ですけど、そこまでに自分たちで手をかける部分がすごく多いんです」海外から選んできた家具は、傷みを直してから店頭に並べる。修理は専任のスタッフがいるものの、色塗りやワックスをかける作業は店舗スタッフも一緒に行う。重い家具を運ぶなど、体を動かす力仕事も多いそう。

さらには、スタッフ自らオリジナル照明の製作を行うことも。

「最初はすごく戸惑いましたけど、教えてくださる先輩がいるので、私でもつくれました。最後に電気がついたときの喜びは、本当に大きいです」

ただ明かりがつく状態にするだけでなく、お客さんの要望や自分の想像も膨らませながら、デザインから考えていくそう。

「毎回『お嫁に行っておいで』っていう気持ちを込めてつくっています。そうやって手をかけるからこそ、接客も分厚くなっていくというか。お客さんには直したときの思いも伝えられるし、接客だけじゃないプラスαの経験ができているなと思って」

「今では電動ドリルも普通に使いこなせます(笑)」

6人という少人数で3店舗を運営しているから、ほかの店舗の助っ人にも入るし、それぞれがいくつもの役割を担っている。

6人という少人数で3店舗を運営しているから、ほかの店舗の助っ人にも入るし、それぞれがいくつもの役割を担っている。須田さんも、webの担当としてホームページリニューアルの準備を進めているそう。

「やってみたいと思って立候補したんです。知識がないので大変ですけど、家具も直せて、接客もできて、webも触れたら無敵かなって」

ゼロからつくっていくことも多いから、きっと一筋縄でいかないことも多いと思う。

だけど、それを「大変だな」と感じるよりも「面白そうだな」と前向きに捉えられる人に向いている職場だと思います。それも自分一人ではなく、みんなで一緒に形にしていくことを楽しめる人なら、なおのこといい。

小さな灯りが灯って、気持ちのいい光がじんわりと広がっていくように。ここから新しい何かが生まれていく予感のする場所でした。

小さな灯りが灯って、気持ちのいい光がじんわりと広がっていくように。ここから新しい何かが生まれていく予感のする場所でした。(2018/8/7 取材 並木仁美)