※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

「 僕は“自分たちでまちの価値をつくることはできるのか?”という問いに対して、答えを出したい。デベロッパーや行政だけが中心となってまちを開発する手法もあるけれど、個人という小さな単位の人たちと一緒に行動を起こしていくことで、まちをより良くしていける方法があると思うんです」そう話すのは、有限会社ユウの代表・茨田(ばらた)さん。

これまで地元である東京・大田区を中心に、不動産の大家業を営んできました。

これまで地元である東京・大田区を中心に、不動産の大家業を営んできました。近年は、地域の潜在的な可能性に目を向け、人とのつながりを生みながら、不動産とまちの価値を高めていく活動にも力を入れています。

そうした取り組みを、これから事業として展開しようと、京浜急行線「梅屋敷」の駅前に新たな拠点をつくります。

梅屋敷は、ものづくりの会社が多く町工場が集積しているエリアで、かつては海苔の産地としても知られた場所。

このまちに根ざして、不動産に関する仕事から場の企画や運営まで、広く担っていく人を募集します。

向かったのは、東京・原宿にある設計事務所「upsetters architects」。これから梅屋敷にできる新しい拠点の設計を担っている。

ここで打ち合わせが行われるということで、私もやってきた。

陽射しが差し込むミーティングスペースで、ユウの代表・茨田さんに話を伺う。

落ち着いた語り口と柔らかな表情が印象的。

これまで、生まれ育った大田区で、大家として不動産賃貸業を営んできた。

これまで、生まれ育った大田区で、大家として不動産賃貸業を営んできた。「所有している物件に必要な不動産投資をして、人にお貸しするということをしてきました。ただ、それだけでいいのかという問題意識が膨らんできて」

入居する人にとって、物件に住むことは、そのまちに暮らすということでもある。

では、よりよく暮らしてもらうためには何ができるだろう。

「果樹園の土に肥料を蒔くように、建物だけでなくエリア全体に対して栄養を与えるというか。本質的にいい場所にしていくための働きかけを、不動産業を営む者として実践していくべきだと思ったんです」

そんなふうに考えていくと、ある問いが浮かんできた。

“まちの価値は、自分たちでつくることができるのだろうか?”

“つくることができるとしたら、どんな方法があるだろう?”

問いに対して、ある仮説を立ててみた。

「まちって複雑な構成要素からできています。その場所で育まれてきた技術や産業、文化、人もお店もそう」

「まちに存在するいろんな要素と、不動産業とを掛けあわせる。そうすることで、地域の特色を活かした何かができるんじゃないかと考えました」

「まちに存在するいろんな要素と、不動産業とを掛けあわせる。そうすることで、地域の特色を活かした何かができるんじゃないかと考えました」そう言って紹介してくれたのが、『@カマタ』というプロジェクト。

町工場や倉庫が集積する大田区・蒲田エリアで、建築家やクリエイターたちと一緒になって、町中にものづくりの拠点を生み出していくというもの。

茨田さんは所有する不動産を利用して、4年前からこのプロジェクトを進めてきた。

たとえば「カマタ_ブリッヂ」は、所有していた築39年の4階建てマンションを改修。

地域の新聞配達所だった1階倉庫を工房付きのシェアオフィスとして改装し、2〜4階は賃貸マンションにした。

工房をつくったのは、ものづくりを通して、町工場と住民たちとの接点をつくり、地域の特色を形にしようと考えたから。

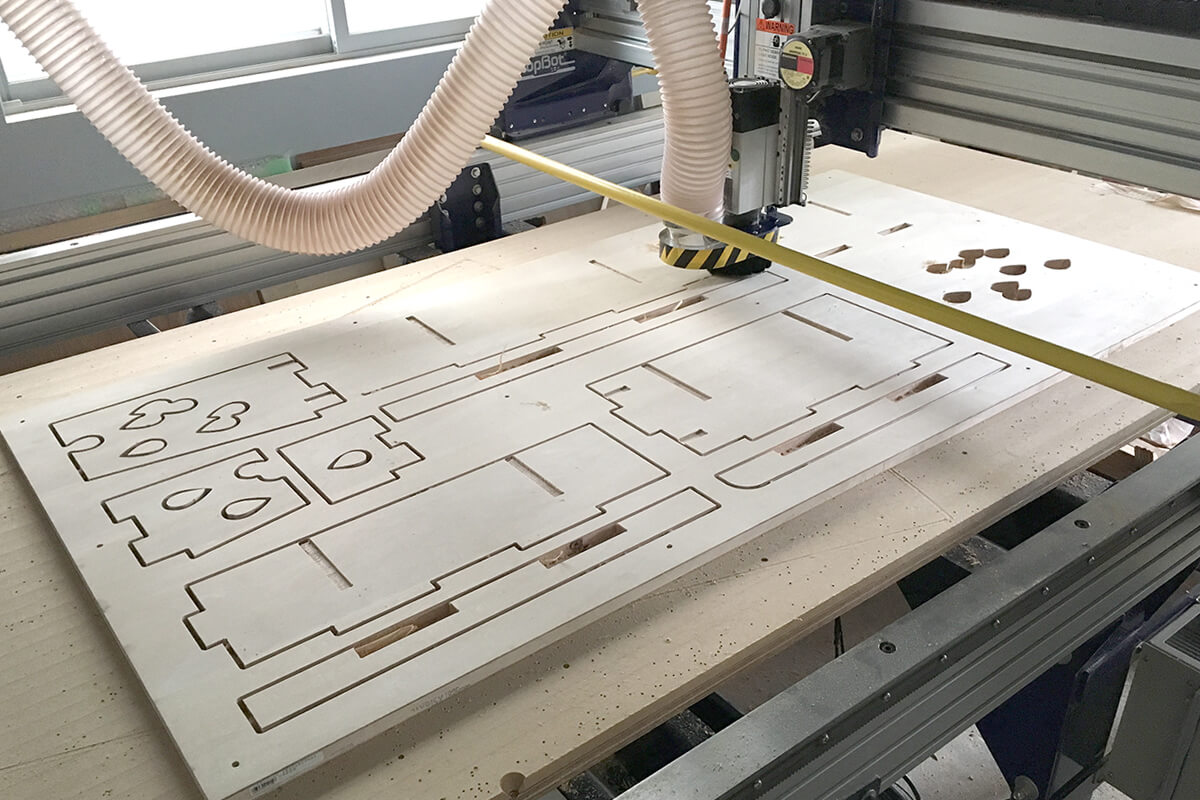

工房には、木材などを加工できるデジタル機械を設置。改修とあわせて自社で購入したものなんだそう。

「設計データさえあれば、比較的扱いやすいのが特徴です。その機械を使って、ここを利用しているクリエイターと一緒に、入居者やまちの人が家具や文房具づくりに挑戦するワークショップを開催していて」

「設計データさえあれば、比較的扱いやすいのが特徴です。その機械を使って、ここを利用しているクリエイターと一緒に、入居者やまちの人が家具や文房具づくりに挑戦するワークショップを開催していて」「デジタルとデザインの力を取り入れ、お金を出してでも買いたくなるような商品製作を可能にする。それによって、この地域のものづくりが存続していくことにつながると考えています」

不動産を、その場所ならではのコンテンツと合わせて開発する。そうしたアプローチを茨田さんは「マイクロデベロップメント」と定義。これから、体系立てて展開していく段階にきている。

すでに動きはじめている取り組みもあるそう。

「梅屋敷で、地元の人たちに長年愛されてきた甘味処があったんです。ただ、ご主人が高齢になられ、廃業してしまって」

「そこでつくっていたアイスモナカを、僕らで復刻販売させていただこうと考えました」

お店自体を継ぐことも選択肢の一つになったかもしれない。そこを、アイスモナカという形で受け継ごうとするのはどうしてだろう。

「アイスモナカを受け継ぐことで、まちのDNAを残せるかもしれないなと思っていて」

まちのDNA。

「今あるものをそのままの形で残すことよりも重要なこと。それは、価値を残しつつ、発展できる可能性のあるところで、未来につなぎ発展させていくことだと考えています」

たとえば、アイスモナカの味のバリエーションを増やしたり、パッケージをデザインし直したり、ギフトセットを展開したり。

「将来的にも継続できるカタチへと組換える、柔軟な方法を示していくことで、この先も形を変えながら続いていくかもしれません」

「とはいえ、まだ見習い中なんですけどね」

見習い中?どういうことでしょう。

「アイスモナカを製造販売させてください!と、ご主人にご相談したとき、まずは味を再現することが必要だとおっしゃって」

その甘味処のアイスモナカは、店主が昔ながらの機械を操作しながらつくっていて、ただレシピだけを教わればつくれるようなものではない。

「年季の入った機械を、リペアするところからはじめて。町工場の人たちにも協力してもらいながら、あの味が再現できるように試行錯誤している真っ最中です」

そこまでするなんて。一体何がそうさせているのだろう。

そこまでするなんて。一体何がそうさせているのだろう。「店をたたまれたあと、シャッターは、『ありがとうございました』とか『小学校から通っていました』とか、まちの人が感謝の気持ちや思い出を綴った用紙で埋め尽くされたんですよ」

「それを見たら、こんなに愛されているものを途絶えさせちゃいけないなと思って。自分たちで価値をつくり、残していける手法を見つけ出したいんです」

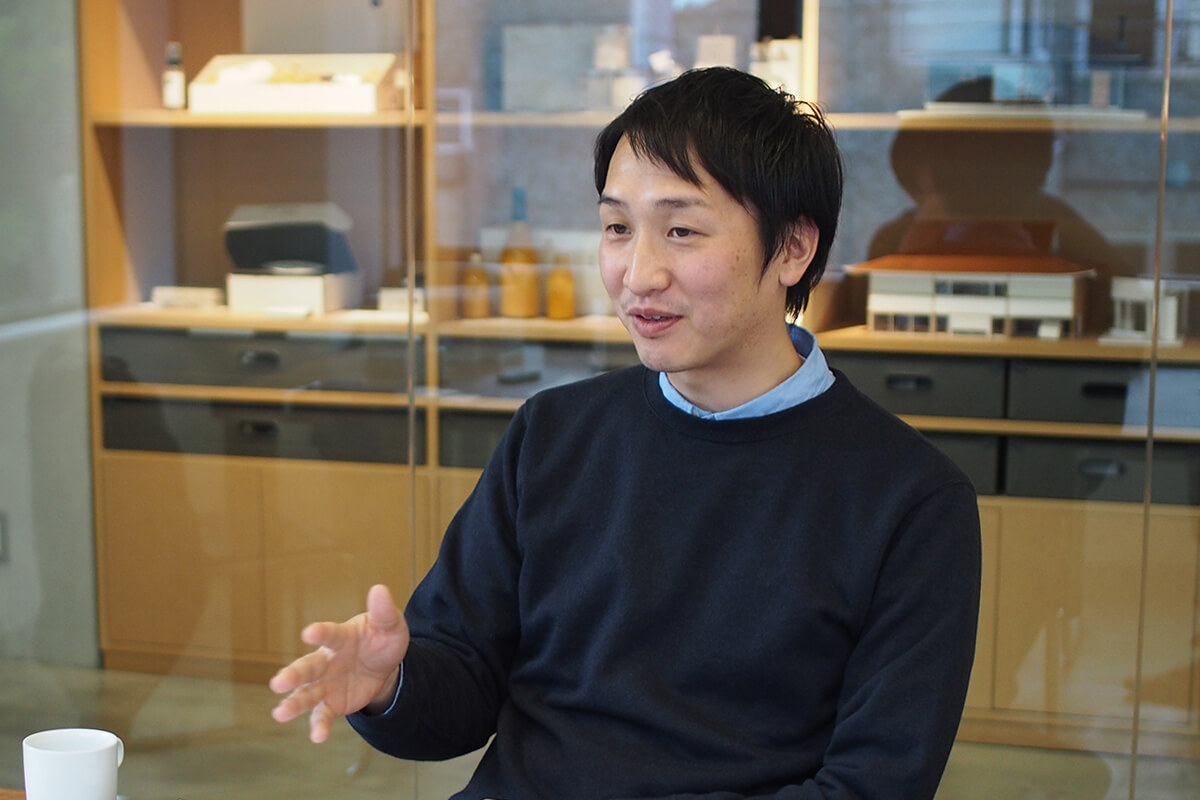

茨田さんの話を受けて会話に加わったのが、upsetters architectsの代表・岡部さん。

梅屋敷にできる新しい拠点の設計を担当している。茨田さんがこれまで積み上げてきた想いを受けて、これからについて一緒に練り上げている方。

岡部さんから見て、ユウが行っていく取り組みの面白さは2つあるという。

岡部さんから見て、ユウが行っていく取り組みの面白さは2つあるという。「一つは、茨田さんのように自分に所以のある土地で、まちの価値に働きかけるような活動をしている人がいるということ」

「僕らは設計者として事業に関わるとき、事業主と課題を共有しながらリサーチや分析を重ね、長期的に価値を生み出せるようにマネジメントしていきます。地域に根をおろしている人とその土地に本当に必要なものをつくっていくことができれば、より面白い場所ができると考えています」

二つ目は、まちづくりを事業として取り組めるということ。

「まちづくりと一言でいっても色々な取り組み、スタンスがあると思います。そのなかでも、ここでは、きちんと事業として向き合い、長く続けられることを大切にやっていこうとしている。当たり前のようで、まちづくりという領域では、なかなか難しいこともあると思います」

地域にどっぷり浸かりながら、不動産の専門家と事業家という2つの立場から責任をもってまちに関わっていく。

「そんな仕事をしたいと思う人に来てほしいです。いろんなことを学ぶ機会としてすごくいいと思います」

これから仲間に加わる人は、まずは梅屋敷で4月にオープン予定の、新しい拠点の立ち上げ準備をしていくことになる。

そこには不動産相談窓口があり、コーヒーや軽食を楽しめるカフェのようなスペースもあり、あるときはトークイベントなどの開催の場にもなる。

小さく事業に挑戦したい人の不動産相談に乗ったあと、コーヒーを淹れながら話の続きをする。そこへアイスモナカを買いに地元の人がやってきて、一緒に会話しているうちに、実は物件を所有しているオーナーだとわかり、お互いの話を聞いてみることになる。

小さく事業に挑戦したい人の不動産相談に乗ったあと、コーヒーを淹れながら話の続きをする。そこへアイスモナカを買いに地元の人がやってきて、一緒に会話しているうちに、実は物件を所有しているオーナーだとわかり、お互いの話を聞いてみることになる。この地域の潜在的な魅力・可能性についてのテーマでトークイベントを開催してみたら、地域のキーマンと知り合うことができた。

もしかしたら、そんなことが起こり得るかもしれない。

今回は、この場所を運営していきながら、不動産業に携わる2つの役割を募集する。

不動産に関する相談をきっかけに、不動産仲介や企画、ときには事業開発にも携わっていくのが、マイクロデベロッパー。

縁の下の力持ちのように、不動産の管理や運営などの面から支えていくのがファシリテーションマネージャーの役割。

どちらも、まずは茨田さんをサポートしながら不動産に関する基礎をしっかり身につけること。その上で、ゆくゆくはどちらの仕事も一人で担っていけるような存在になってほしい。

まずはどんな仕事からはじめていけばいいだろう。

「最初はきっと雑務も多いです。たとえば管理物件でゴミ拾いや草むしり、クレーム対応などをしていくこともあります」

そう話すのは、岸本さん。茨田さんから声がかかり、これからユウのメンバーに加わることになっている。

「地道な仕事ではあるけれど、入居者の声を拾うきっかけにもなります。そこから、どういう場所が求められているのかということが見えてきて、不動産企画にもつながってくるから、一つひとつが重要なんです」

「地道な仕事ではあるけれど、入居者の声を拾うきっかけにもなります。そこから、どういう場所が求められているのかということが見えてきて、不動産企画にもつながってくるから、一つひとつが重要なんです」実は岸本さんは、add SPICEという会社を経営していて、自身で建物の企画から管理運営まで一貫して行っている。

「私はいつも不動産プランナーとして、企画を立ててオーナーさんを説得するところから仕事がはじまります。大家業がベースにある茨田さんと一緒にやれるということは、一歩踏み込んだ次元で仕事ができそうで、楽しみです」

大家業に特化した茨田さんと、企画から管理まで一貫して行う岸本さん。それぞれの力が融合することで、より良いサポートができるはず。

これから加わる人にとって、二人から学べることもきっと多い。

とはいえ答えを求めるというより、自分で課題を見つけて行動できる人のほうが向いているように感じる。

ふたたび、ユウの代表・茨田さん。

「あまり細かく指導できそうにないので…(笑)そこは頭に入れておいてもらえるといいですね。自分で課題も楽しみも、見つけてほしいかな」

まずは、梅屋敷のまちの魅力って何だろうと、自分なりに考えるところからはじめてもいいと思います。

まちの価値は自分たちでつくることができるのか?

まちの価値は自分たちでつくることができるのか?その答えを自分自身で実践しながら見つけてみたいと思ったら、茨田さんたちの仲間に加わってほしいです。

(2018/11/16 取材 後藤響子)