※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

「僕たちの生きる地上は空へ向かって開いているし、生きる時間は未来へ向かって開いている。つまり、片方に開いていますよね。僕は、“開く”ことは、“生きる”ことと同じだと思うんです」「僕らグリッドフレームは、空間的に時間的に、そして心的にも“開かれた空間”をつくることを目指しています」

そう話してくれたのは、株式会社グリッドフレームの代表・田中さん。

グリッドフレームは、店舗やオフィスなどの内装を中心に、企画・設計から什器などの制作・施工までを一貫して手がける会社です。

グリッドフレームは、店舗やオフィスなどの内装を中心に、企画・設計から什器などの制作・施工までを一貫して手がける会社です。自社のアトリエ工場を持ち、そこで制作した内装材や家具を現場で組立て、手づくりの空間を提供しています。

今回募集するのは、設計スタッフ。お客さんの思い描くイメージと機能を、自分のアイデアを織り交ぜながら空間に落とし込んでいく仕事です。

試行錯誤を繰り返しながらも、空間と向き合い続ける人たちに出会いました。

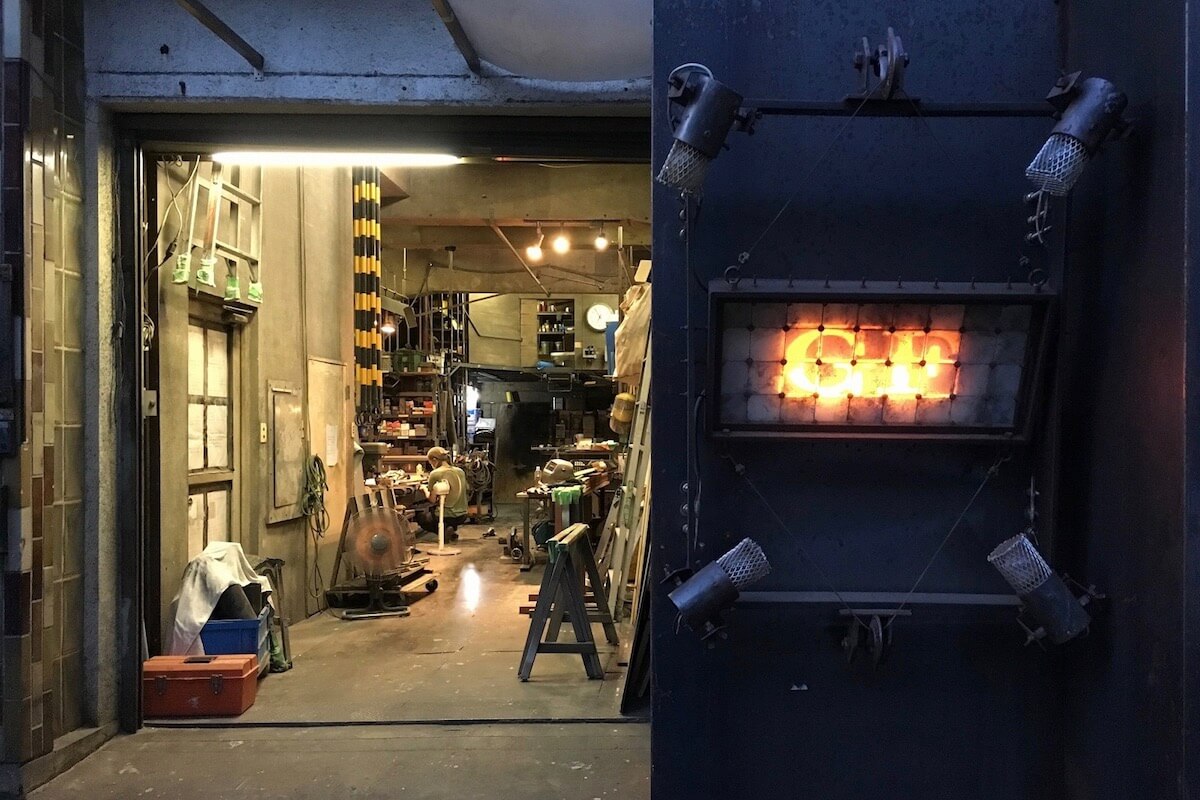

錦糸町駅から歩いて10分ほど。小さな工場が点在している地区に入ると、どこからか金属を加工する音が聞こえてくる。

グリッドフレームの設計オフィスは表参道にあるものの、今回は墨田区にあるアトリエ工場での取材。地図を頼りに歩いていると、細い通りの一角に建つ、グリッドフレームの墨田工場が見えてきた。

入り口の横には、何段も積まれた加工前の鉄材。奥のスペースは、あたり一面に木や鉄などの素材や工具が並んでいる。広い1階全体が作業場として使われているみたいだ。

入り口の横には、何段も積まれた加工前の鉄材。奥のスペースは、あたり一面に木や鉄などの素材や工具が並んでいる。広い1階全体が作業場として使われているみたいだ。フロアの奥にある螺旋階段を登り、2階へ。

廃材などでつくられたものが並ぶオフィスで、代表の田中稔郎(としろう)さんは、丁寧に話しはじめる。

「自社工場はうちの特徴の一つです。美大や建築学科を出た制作スタッフたちが、ここで素材から部材や什器を加工し、現地の空間でアセンブルして納めます。現場監督や設計担当も含めて、スタッフは全員で10人くらいです」

「自社工場はうちの特徴の一つです。美大や建築学科を出た制作スタッフたちが、ここで素材から部材や什器を加工し、現地の空間でアセンブルして納めます。現場監督や設計担当も含めて、スタッフは全員で10人くらいです」カフェやレストラン、美容室。多くの人に受け入れられる空間でありながら、そのディテールには複雑な質感を取り入れる。

単なる風景としても成立するけれど、ふと焦点を合わせるとその世界に引き込まれるような要素がある。これが、グリッドフレームがつくりだす空間だ。

「僕は、グリッドフレームでは『片方に開く空間』をつくりたいと思っているんです」

「僕は、グリッドフレームでは『片方に開く空間』をつくりたいと思っているんです」片方に開く空間?

「きっかけは学生時代に遡ります」と昔を振り返りながら、少しずつその意味を説明してくれた。

「当時は長い休みのたびにひとり旅に出かけていて。未開発の国も含め、27カ国を自分の足で歩きました。トルコのカッパドキアを訪れたときのこと。奇岩に横穴を掘って最近まで人が暮らしていた場所があって、その穴から外の雄大な景色を眺めました」

「このときに初めて、『片方に開く空間』を意識したように思います」

自然の造形によって、背後は“守られている”と感じながら、開いている前方には果てしなく風景が広がっていた。

自然の造形によって、背後は“守られている”と感じながら、開いている前方には果てしなく風景が広がっていた。そんな空間で、自分の生き方について考えたという。

「僕は引っ込み思案で、日本の共同体の中で窮屈に感じることも多くて。でも旅を通じて現地の人と触れ合っていると、違う人間になったような気がしたんです」

「たとえばケニアなんて、病気も多いし、日本よりずっと死が近い国。でも人と人との間に壁がなくて、本来ありたい自分でいられる自由な場所でした。自分が“開かれた”と感じられたんだと思います」

日本に戻ってからも、そんな開かれた自分でいるにはどうしたらいいか。

建築を学んでいた田中さんが出した答えは、空間的にも時間的にも、そして心的にも「片方に開く空間」をつくることだった。

カッパドキアの横穴のように、空間的に開くことはイメージしやすいけれど、時間的に、心的に「片方に開く」とはどういうことだろう?

カッパドキアの横穴のように、空間的に開くことはイメージしやすいけれど、時間的に、心的に「片方に開く」とはどういうことだろう?「まず今の日本は、心的に閉じている状況だと感じます。流行っている店のマネをしてオリジナリティのない店舗空間をつくってしまったり、自分の存在意義が感じられなくて引きこもりになってしまう人がいたり。何かを生み出すエネルギーが弱まっている」

「『片方に開く空間』は、そんな日本の風潮へのアンチテーゼになります。ぼくらは、自分が未来を変えられると信じて、自分の考えの真価を社会に問うような姿勢で、空間づくりと向き合いたい。そんなふうに試行錯誤しながら一生懸命考えて空間をつくることが、心的に開かれたと感じることに作用すると思います」

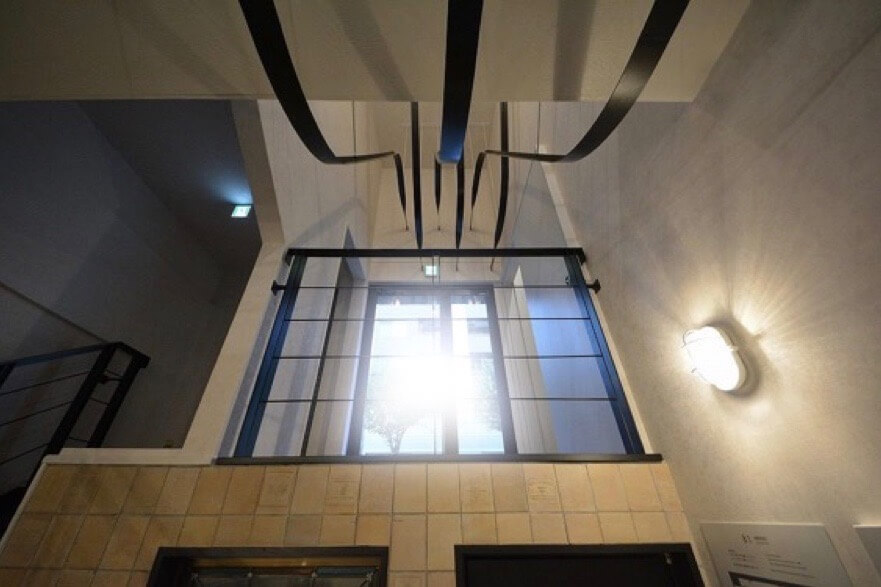

開かれた空間づくりの手法として取り入れているのが、“SOTOCHIKU(外築)”。

新品の建材だけで均質な空間を構成するのではなく、外で雨風に晒された壁など、屋外の自然環境のなかで歴史が刻み込まれた、豊かな表情を持つ素材を積極的に取り入れていく。

「空間が完成したところから歴史をはじめるのではなく、すでに時を経た素材を持ち込むことで、そこに流れる時間が重層的なものになります。朽ち滅びていく、という時間性が取り込まれることで、自分が過去から未来へ向かって生きていると明確に意識できるようになると思うんです」

「空間が完成したところから歴史をはじめるのではなく、すでに時を経た素材を持ち込むことで、そこに流れる時間が重層的なものになります。朽ち滅びていく、という時間性が取り込まれることで、自分が過去から未来へ向かって生きていると明確に意識できるようになると思うんです」「かつて3世代、4世代が一緒に暮らしていたころの温度感を、取り戻していく試みなのかもしれません。当時のほうが、未来を考えるスパンが長かったのではないでしょうか」

過去を空間に取り入れることで、未来へ向かって生きていると意識できる。

その実感が、時間的に開かれているということなのかもしれない。

SOTOCHIKUでは、すでにある素材を持ってくるほかに、自分たちで素材をつくることもあるという。

田中さんが見せてくれたのは、とあるホステルのラウンジの写真。

「海の近くにあるホステルで、『海を感じる』というコンセプトで空間をつくりました。壁に絵のようにかかっているものは、黒皮鉄という表面の黒い鉄板です。これを砂浜に持ち込んで、波が来たところに一瞬だけ浸ける。するとその瞬間の波の形が錆として現れるんです」

「海の近くにあるホステルで、『海を感じる』というコンセプトで空間をつくりました。壁に絵のようにかかっているものは、黒皮鉄という表面の黒い鉄板です。これを砂浜に持ち込んで、波が来たところに一瞬だけ浸ける。するとその瞬間の波の形が錆として現れるんです」 「それは、ある時間の自然のかたちの記録です。その瞬間にかたちは失われ、二度と再現することはできません。こういうものもやはり空間に時間性を与えることになって、気づいた人の時間の流れに対する意識を促します。その空間が内包する豊かさを感じてもらえたらいいなと思います」

「それは、ある時間の自然のかたちの記録です。その瞬間にかたちは失われ、二度と再現することはできません。こういうものもやはり空間に時間性を与えることになって、気づいた人の時間の流れに対する意識を促します。その空間が内包する豊かさを感じてもらえたらいいなと思います」じっくりと紐解いてきた「片方に開かれた空間」のあり方。

それを形にしていく過程も、グリッドフレームならではの方法を用いる。

「開かれた自由な空間は、一人の考えによって閉じないことが大事です。なぜなら、自由になりたい人は、誰か一人が考えた空間のルールに従いたいとは思わないから」

「僕たちは、“創造性の連鎖”という手法を用いています」

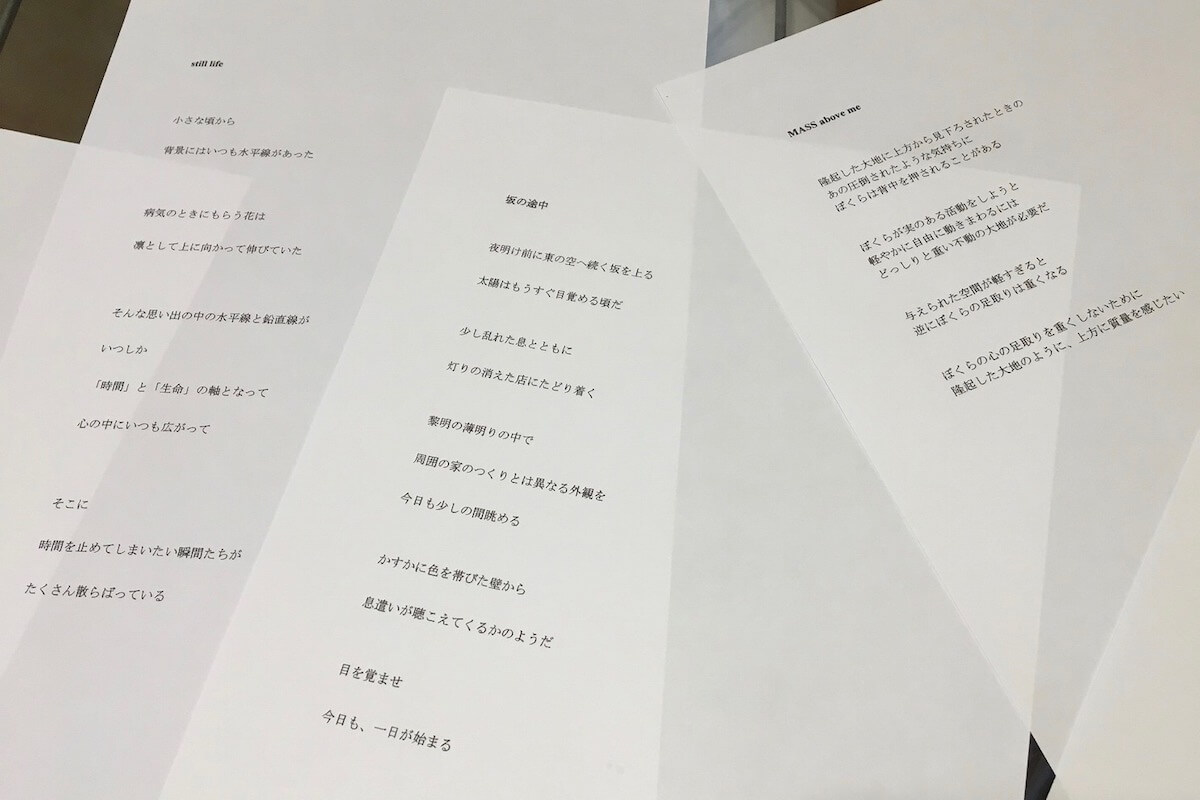

創造性の連鎖は、まず田中さんとチーフの久保さんの二人が、クライアントからじっくり話を聞くところからはじまる。

「近い未来と遠い未来、この空間がどのような役割を担うことを望んでいるのか。クライアントと同じ方向を見ていると確信できるまで、インタビューを続けます」

その話をもとに田中さんが紡ぐ「詩文」と、空間の雰囲気を伝える「パース」を基本設計とし、スタッフへバトンのように引き継ぐ。

後に続く詳細設計、制作、施工スタッフはそれぞれ、バトンを持っているときに自分が発想したオリジナリティを入れ込み、自由にアレンジすることができる。

「言葉は個人それぞれで浮かべるイメージが違うから、どのようなかたちにも変換できます。バトンとしてはこれ以上のものはありません」

「言葉は個人それぞれで浮かべるイメージが違うから、どのようなかたちにも変換できます。バトンとしてはこれ以上のものはありません」前の人のアイデアの上に、新しい人のアイデアが重なることよって、最終的には誰も予想できなかったものができあがっていく。

「各担当者のエネルギーが集約されて未来へ開かれた、良い意味で未完成の空間ができあがり、クライアントに引き渡されます」

「その空間を運営していくクライアントさんも、より自由な発想で働くことができるはず。プロジェクトの参加者全員が自分の手で何かを生み出しているという実感を得られる仕事の進め方だと思います」

自分の手で何かを生み出しているという実感。

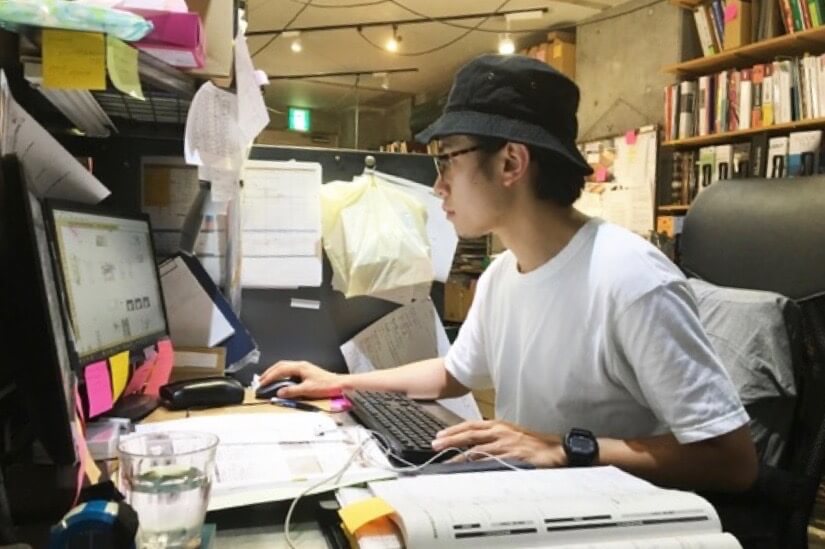

2年前、日本仕事百貨の記事を読んで入社した北村さんの話からも、そのやりがいを感じ取ることができた。

設計と現場監督を担当する北村さんは、お客さんと社内のスタッフをつなぐ役割。

設計と現場監督を担当する北村さんは、お客さんと社内のスタッフをつなぐ役割。プロジェクトの初期段階では、ヒアリングをもとにイメージを図面に落とし込む。プロジェクトが進んでいくなかで、気づきやお客さんの意見をその都度設計に反映し、制作側に指示を出す。自ら現場で作業をすることもある。

「クライアントの考えるイメージと、希望される設備条件のバランス。そのなかでうちが最大限できることをいつも考えています。機能性が劣ってしまっては意味がないし、もしかしたらスタンダードな設備のほうがその空間に合っているかもしれない」

「でもやっぱり、皆さまうちの空間づくりに魅力を感じて依頼してくださるので、オリジナルのものを渡したい。制限があるなかでどうやって大いに遊ぶか、ですね」

例として教えてくれたのが、ある食品工場内にあるキッチンスタジオ。

SOTOCHIKUプロジェクトのひとつで、取り壊し前の旧工場の外壁を入手し、新工場の空間の片面に設置した。もう一方の壁にはまっさらなステンレスを使うことで、古さと新しさの対比を生み、時間的に開かれた空間を生み出した。

「面白い表情の壁がほしい、というクライアントさんの要望に対して、僕らも『やっちゃっていいですか?』って感じで。大まかな方向性はありつつ、具体的な形や施工方法が確立されていないなかで試行錯誤しました」

「面白い表情の壁がほしい、というクライアントさんの要望に対して、僕らも『やっちゃっていいですか?』って感じで。大まかな方向性はありつつ、具体的な形や施工方法が確立されていないなかで試行錯誤しました」汚れたタイルや、錆びた鉄板を貼ってその上にペンキを塗ったり、次の日にはそこに新しいレイヤーを重ねて、今度はステンシルで塗料を付けたり。

重ねれば重ねるほど、表情が出てくる。

「ただ食品を扱う工場なので、あとから錆が出てこないように仕上げに気を遣いましたし、アーティスティックでありながら空間にも馴染ませて。そのさじ加減には苦労しましたね」

理想と現実をバランスよく織り交ぜる。どちらの視点も生かしながら、目の前のものづくりに向き合っているように感じる。

北村さんは、この会社で働くなら、どんな人がいいと思いますか。

「具体的な指示はあまりされない会社です。自分が持っている引き出しから何かを出そうとするのではなくて、貪欲に新しいかたちを探し求めたり、すでにあるものを組み合わせて新しい価値を生み出したり。そういうことに根気強く取り組める人が、ここで働く楽しさを感じられるのかなと思います」

向き合ってつくり出したものが、どんな存在になっていくのか。

向き合ってつくり出したものが、どんな存在になっていくのか。日々真剣に考えて取り組むことに、果てしなさを感じるときもあるかもしれない。

たったひとつの空間をつくっているという実感は、自分の存在をたしかに感じられる、何にも替えがたいものだと思います。

(2019/5/30取材 増田早紀)