※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

「僕たちのミッションは、一人ひとりが自分らしく働ける社会をつくること。就労を目指す人たちへのサポートはもちろん、関わる人たちの意識も変えていきたいんです」 株式会社manabyは東北と関東を中心に、障害がある人の就労支援に取り組んできたソーシャルベンチャーです。

株式会社manabyは東北と関東を中心に、障害がある人の就労支援に取り組んできたソーシャルベンチャーです。働きたくても働けない人をゼロにしたい。

そんな想いから、身体障害や精神障害、発達障害などがある人が、その人らしい働き方を見つけるためのサポートを行っています。

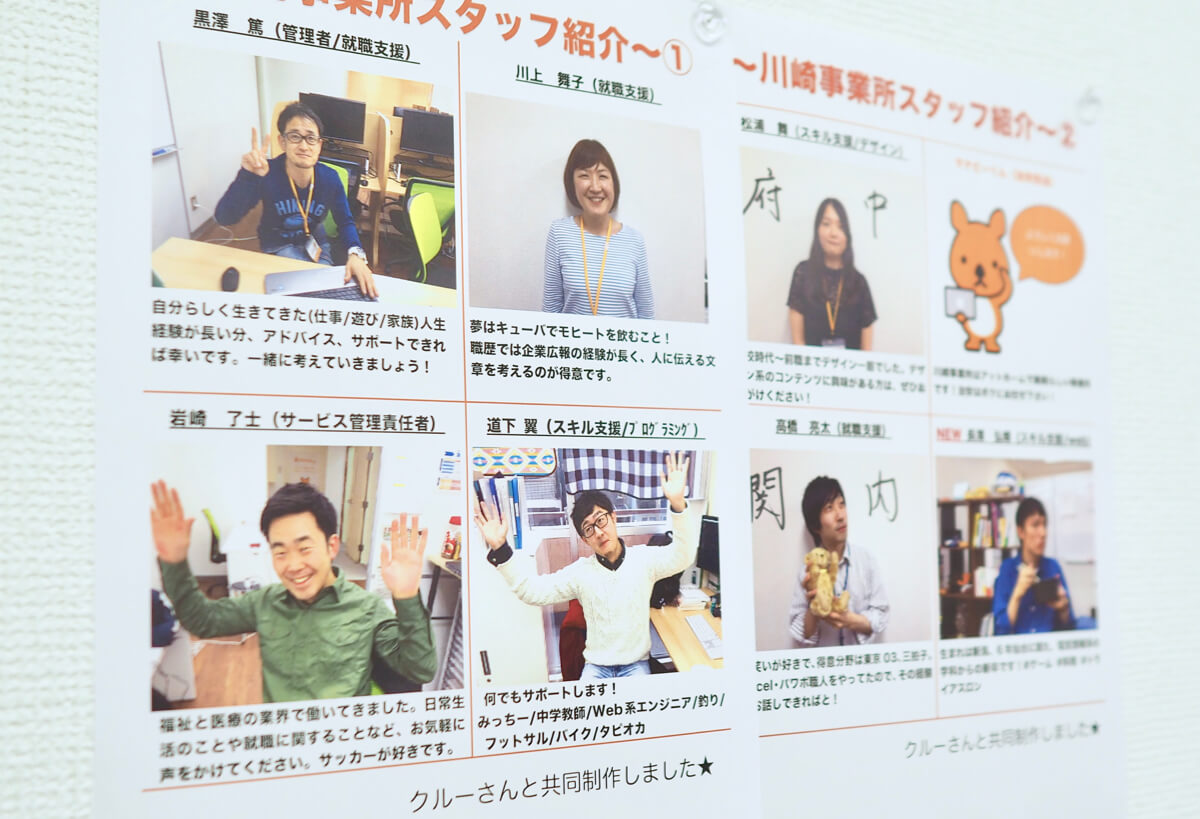

今回募集するのは、利用者をサポートする支援員として働く人。役割を兼ねているスタッフも多く、今回はマネジメントや人事の役割を兼任する人も探しています。

自分らしく働ける社会をつくる。

地道に、着々と、そして情熱的に取り組む人たちがいました。

向かったのは、川崎駅から徒歩10分のところにある事業所。

ちょうど利用者が帰る時間のようで、挨拶をしながら部屋を出ていく人たちとすれ違う。

20ほどのブースが並ぶ事業所の中では、スタッフが集まってミーティングをはじめるところだった。

その様子をそばで見ていたのが代表の岡﨑さん。

その様子をそばで見ていたのが代表の岡﨑さん。この日は取材のために、川崎事業所に立ち寄ってくれたそう。

「ここ半年で事業所が増えて、どんどん変化しています。だけど目指すところはずっと変わりません。自分らしく働ける社会をつくる。それをただやり続けているだけなんです」

「ここ半年で事業所が増えて、どんどん変化しています。だけど目指すところはずっと変わりません。自分らしく働ける社会をつくる。それをただやり続けているだけなんです」岡﨑さんが最初に就労移行支援に関わったのは、大学時代、ある企業でのインターン経験がきっかけだった。

いつか起業することを考えていた岡﨑さんは、大学3年生で就労移行支援に取り組む会社を自分で立ち上げることになる。

就労移行支援とは、障害のある方が仕事を見つけるのをサポートするサービスのこと。利用者は、事業所に通いながらスキルや知識を身につけ、就労するために必要な支援を受けるというのが一般的なサービスなんだそう。

そのような支援を行う場所は全国各地にあるものの、事業所や採用側の効率が重視されてしまい、本人の希望とは関係なく就職先が決まることもあるのが現実。就職して社会復帰ができても、続かずに会社を辞めてしまうことも少なくない。

どんな人でも自分にフィットした働き方で、やりたい仕事ができる社会をつくりたい。

そんな想いから2016年にスタートしたのが、manabyだった。

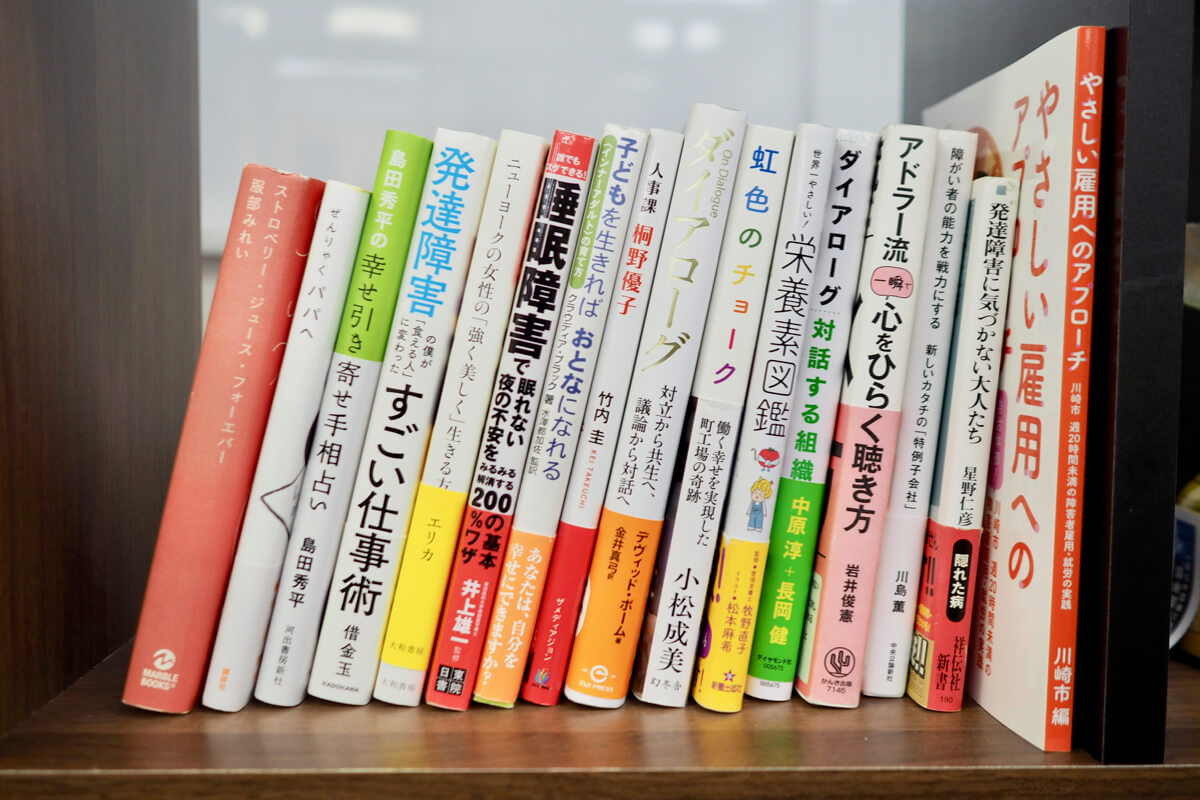

manabyでは利用者が自分のペースでスキルを身につけることのできるeラーニングシステムを開発。ITスキルを中心に、事業所でも自宅でも必要な技術を学ぶことができる仕組みをつくってきた。

manabyでは利用者が自分のペースでスキルを身につけることのできるeラーニングシステムを開発。ITスキルを中心に、事業所でも自宅でも必要な技術を学ぶことができる仕組みをつくってきた。「スキルを身につければ、通勤とリモートワークを組み合わせて働くことができるかもしれない。そうすれば、自分の体調や性格に合った形で、長期的に働くことができるし、都市部も地方も関係なくなると考えています」

この3年で事業所は着々と増え、東北と関東合わせて17もの事業所を展開。

どこも満席に近いほど利用者がいて、まだまだ必要とされていることを感じている。

「この半年で社員は20人から40人になりました。その変化は大きいですよね。定期的に集まる機会をつくったり、半年に一度は全員と面談するようにしていて」

「まだまだ課題はありますけど、今は着実にやっていく。数を一つひとつ重ねていくっていう感じですね」

続いて紹介する大坪さんも、まだ入社して半年の転職組。

今は府中の事業所で支援員として働きつつ、これまで広告業界で働いてきたスキルを活かして広報も担当している。

「がむしゃらに働いていた時期もありました。子どもができて働く時間が限られていることを実感したときに、これからの人生において、この時間をなにに使おうかと考えるようになって。それでソーシャルビジネスに関心を持つようになったんです」

「がむしゃらに働いていた時期もありました。子どもができて働く時間が限られていることを実感したときに、これからの人生において、この時間をなにに使おうかと考えるようになって。それでソーシャルビジネスに関心を持つようになったんです」在宅勤務をしていたある日、家の外から子どもの泣き声と大人の怒鳴り声が聞こえてきたことがあった。

集まった近所の人たちの視線の先では、肌着姿の子どもが道路にうずくまっている。父親らしき人がそばに立っていて、緊迫した雰囲気が漂っていたそうだ。

「勇気を出して声をかけてみたら、お子さんに発達障害があって。学校に行く準備をしている途中でパニックになってしまったみたいなんです。お父さんもイライラしちゃって、どうにもならないみたいで」

「それからmanabyと出会いました。あの時のあの子が大人になったとき、自分のペースで社会に出る準備ができる場所が就労支援なのか、その場所をつくる仕事なのか、と。ここで働くことを決めました」

働くことになったのは、開所準備を進めているタイミングの府中駅前事業所。

働くことになったのは、開所準備を進めているタイミングの府中駅前事業所。最初の仕事は、なにもない部屋でカーペットをはがして電源を確保することだった。

「パソコンもまだ届いておらず、さてなにから始めようか、というところからのスタートでした。立ち上げってこういうことなんだって、いきなり体感したんです」

開所から半年、今では多くの利用者が通う事業所になっている。広報の仕事もしつつ、支援員として仕事をする時間も多いそう。

障害のある方々を支援する仕事に、不安を感じることはなかったですか。

「福祉の現場で働いた経験がなかったから、最初はわからないことばかりで。スタッフのなかには福祉のベテランもいますが、畑の違うところから来ている人もたくさんいるんです。先輩に相談しながらも、まだまだ実践あるのみっていう感じですね」

主な仕事は、eラーニングの利用者が困ったときにサポートすること。そしてなにより、利用者と対話する時間を大切にしている。

主な仕事は、eラーニングの利用者が困ったときにサポートすること。そしてなにより、利用者と対話する時間を大切にしている。「いまなにに困っているのか、これからどうしていきたいかを聞いたり、身につけるスキルの計画を一緒に考えたり。混乱している考えを一緒に整理していく伴走役をしています」

先日は、いくつかの仕事をパラレルで行いながら働きたいという利用者さんの話を聞く機会があった。

いきなり仕事内容を考えていく前に、具体的にいくら稼ぎたいのか、生活費はどれくらいかかるのか。本人の希望も聞きつつ、一緒に書き出すところからはじめていったそう。

障害によって気分の浮き沈みの幅が大きい人、得意不得意が極端な人もいる。その人に合わせて、まずは決まった時間に事業所に来ることを目標にするところからはじめることもある。

どんなふうに関わっていくのかは、先輩支援員に相談しながらも、利用者といちばん話をする機会が多い担当者に委ねられることが多いそう。

「その人の本心がどこにあるのか、まずは聞くこと。傾聴を大切にしています。それでも人と人のことなので、どうしたらいいか、わからなくなることもあります。情熱を持ち続けることがこの仕事では大切なことかもしれませんね」

最後に紹介する高橋さんは、この仕事に対して強い情熱を持っている方。今は支援員と人事を兼任している。

「家が教育一家で、親の言うことは聞かないといけないっていう環境で育ちました。それで僕自身も生きづらさを抱えていたというか。なんのために生きているんだろうって考えることが多かったんです」

「家が教育一家で、親の言うことは聞かないといけないっていう環境で育ちました。それで僕自身も生きづらさを抱えていたというか。なんのために生きているんだろうって考えることが多かったんです」人の役に立つような仕事がしたい。

そう考えるようになった高橋さんが選んだのは、生命保険会社での仕事だった。

「目の前にいる人を助ける仕事もいいけれど、社会が根本的に変わっていくところに関わりたい。それで経済に注目するようになったんです」

「保険会社は目の前の人を助けながらも、お金をうまく循環させつつ大きな社会を動かしている。そこにやりがいを感じました」

社会人2年目で地元の宮城県を仕事で離れることに。その半年後、東日本大震災が起きる。

社会人2年目で地元の宮城県を仕事で離れることに。その半年後、東日本大震災が起きる。それ以来、働きながら、自殺対策に取り組むNPOにも関わるようになった。

「誰しもが生きづらさを抱えているけれど、そのなかでも自ら死を選ぶメカニズムは何なんだろう、変えられることはないんだろうかと思ったんです。関わってみると奥が深く、一朝一夕にできることはなくて」

「ただ、自殺する原因は本人にあるというよりも、生きづらさを感じさせる社会にあることが多いんだと知りました」

なにかできることはないだろうか。悶々としながら、自分で起業することも考えていた。

そんなときに出会ったのが、manabyの求人情報だった。

「これが、自分がやりたかったことだとピンときて。自分がやりたいことを、共感するメンバーと一緒にできる。実はまだ入社して2ヶ月なんですけどね。このサービスをもっと広げていくためにできることが、まだまだあると思っています」

9時から16時までは支援員としての業務、その後2時間を使って人事の仕事をすることが多いそう。人事としてもやりたいことがたくさんあって、ぜんぜん時間が足りないと笑う。

9時から16時までは支援員としての業務、その後2時間を使って人事の仕事をすることが多いそう。人事としてもやりたいことがたくさんあって、ぜんぜん時間が足りないと笑う。「人事が担うこととして、攻めの採用、働きがいを感じる従業員体験の向上、そして鉄壁の労務体制をつくることを掲げています。社会的に責任のある会社を目指している以上、攻めも守りもきっちりやらないといけないんです」

人事の仕事に関わっているのは現在4名。

事業所がどんどん増えていくなか、新しく入る人には、とくに採用の部分を任せていきたいと考えている。

「このビジネスって、兎にも角にも人なんですよ。従業員が自分らしく働けていることが、利用者さんの満足度にもつながっていく。それが利益になって、社会を変えていく力になる。会社を一緒に前進させていくメンバーを集める採用力は、僕らのビジネスの根幹だと思っています」

人事として働いてきた経験は問わないそう。大切なのは会社の目指すことに共感できること。福祉の仕事に関わる優しさと、ベンチャー企業のスピードについていく心構え、自分を変えていく向上心だという。

「僕たちのミッションは、一人ひとりが自分らしく働ける社会をつくることなんです。利用者さんが今の社会にフィットしやすいようにサポートしていくのはもちろんですが、関わる人たちの意識も変えていかないといけない」

「もちろん会社と従業員の関係も、単に労働と給与っていうつながりだけでは不十分だと思っていて、僕たちは社会を変えていく共同体だと思っています。これ、面接では必ずお伝えすることにしているんです。少なからず共感してくださる人に集まっていただけたらうれしいです」

取材当日、利用者さんのもとへ、選考を受けていた企業から採用の電話がかかってきた場面に立ち会うことができました。

取材当日、利用者さんのもとへ、選考を受けていた企業から採用の電話がかかってきた場面に立ち会うことができました。あのときのうれしそうな顔、今でも思い出します。

誰しもが自分らしく働くことができる。自分らしく生きている。

それが当たり前の社会を、地道に、そして着々とつくっていく仕事なんだと思います。

(2019/7/4 取材 中嶋希実)