※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

※新たに「塾スタッフ」を加えて、2職種での募集となりました。(2020/1/17)北海道・枝幸町(えさしちょう)。

北海道のなかでも北に位置する、オホーツク海に面した小さな町。その中心地に、1校の公立高校があります。

北海道枝幸高等学校、通称「枝高(えだこう)」です。

今年度、この高校を舞台に、先生や町の大人が集まって新しいプロジェクトを立ち上げました。

名前は“ふるさと教育推進プロジェクト”。漁師や美容師、看護師など、町の大人が講師となってその経験を生徒に伝えるオリジナルのプログラムや、生徒それぞれの進路に向けたサポートをするための塾など、生徒の“やる気スイッチ”を探すための取り組みです。

名前は“ふるさと教育推進プロジェクト”。漁師や美容師、看護師など、町の大人が講師となってその経験を生徒に伝えるオリジナルのプログラムや、生徒それぞれの進路に向けたサポートをするための塾など、生徒の“やる気スイッチ”を探すための取り組みです。この町で貴重な3年間を過ごす子どもたちのために、どんなことができるだろう。

そんなふうに子どもたちの未来を見据えながら、高校と地域をつなぐコーディネーターと、塾のスタッフを募集します。

旭川空港に降り立ち、車でさらに北を目指す。

旭川から枝幸町までは、片道175kmと長い道のり。畑や牧場に囲まれた道をのんびり3時間ほどかけて進んでいくと、ぱっと目の前に海がひらけた。

オホーツク海をのぞむ小さな町。ここが、枝幸町。

9月半ばの枝幸には秋の予感が漂っていて、半袖だと少し寒いくらい。

9月半ばの枝幸には秋の予感が漂っていて、半袖だと少し寒いくらい。穏やかな海には、あと半年もしないうちに流氷がやってくる。この町も海も、あたり一面真っ白になるはずだ。

まずは役場を訪れて、今回のプロジェクトの中心メンバーの一人、まちづくり推進課の阿部さんと合流する。

気持ちのいい天気なので、一緒に町を巡りながら話を聞かせてもらうことに。

阿部さんにお会いするのは2年ぶり。前回は町の人たちと一緒に、子育て中のお母さんがほっと一息ついたり、遊ぶ場所の少ない学生が気軽に集まれたりするカフェを立ち上げるタイミングだった。

阿部さんにお会いするのは2年ぶり。前回は町の人たちと一緒に、子育て中のお母さんがほっと一息ついたり、遊ぶ場所の少ない学生が気軽に集まれたりするカフェを立ち上げるタイミングだった。「カフェも無事にオープンしました。町の女性たちが運営してるんだけど、なかなかいいんでないかな。毎日ワーワーにぎやかで(笑)」

「小さい子どもから高校生まで、地元で安心して育ってもらいたい。根っこの思いはずっと同じです」

その思いは、今年度立ち上がったばかりの『ふるさと教育推進プロジェクト』にも通底している。

舞台は北海道枝幸高等学校、通称「枝高(えだこう)」だ。

ここ枝幸町に限らず、全国に展開している高校の教育プロジェクト。生徒数の減り続ける離島中山間地域の高校の存続を目指して、特色ある学校づくりが各地で進められている。

ここ枝幸町に限らず、全国に展開している高校の教育プロジェクト。生徒数の減り続ける離島中山間地域の高校の存続を目指して、特色ある学校づくりが各地で進められている。枝幸高校も、厳しい状況にあるのでしょうか。

「いや、幸いにも、学級数の縮小とか統廃合って話はまだ何も出てなくて」

あれっ、そうなんですか?

「でもね、それは若い世代に対して真剣に向き合わない理由にはならないと思うんです」

「枝幸って、こんな北の果てにあるでしょう。都会の高校生が放課後に寄れるようなファストフード店もショッピングモールもないし、家と学校を往復して一日が終わってしまう。もっといろんな経験をさせてあげたいって、いつも思うんだ」

地域で働いている人たちは、どんな仕事をしているのか。

今学んでいる目の前のことは、将来の自分にどう関わってくるのか。

町の漁師さんやお母さん、お医者さんなど、身近な大人たちの経験や価値観に触れることで、子どもたちの視野も少しずつ広がっていくのではないか。

「いろんな刺激や発見があれば、やりたいことも少しずつ見えてくるかもしれない。学校もなんとなく通うんじゃなくて、『俺はこうなりたいから勉強するんだ!』っていうメリハリがつくんじゃないかと思っていて」

「高校生のやる気のスイッチを一緒に探すために、このプロジェクトをやりたいんです」

プロジェクトの2本柱は、「学力向上」と「ふるさと教育」。

プロジェクトの2本柱は、「学力向上」と「ふるさと教育」。一つ目の学力向上は、高校が中心となって担う。

町は、課外活動の補助や、生徒一人につき1台のタブレット端末を提供するなど、黒子として学習環境をサポートする。

二つ目のふるさと教育を担うのは、枝幸に暮らす大人たち。生徒の“やる気スイッチ”を探すために、さまざまな取り組みを進めていく。

二つ目のふるさと教育を担うのは、枝幸に暮らす大人たち。生徒の“やる気スイッチ”を探すために、さまざまな取り組みを進めていく。まず大人たちが中心となって、放課後などを使って社会学習のようなプログラムをひらこうと考えているそう。

「たとえば枝幸ってすごくおいしいホタテが獲れるんですよ。でも『たしかに美味しいけど、どうしてだろう?』ってことは、地域の大人でもわからない」

「そこで地元の漁師から『枝幸はちっちゃいホタテの赤ちゃんを養殖して海に放つから、よく動いて身がプリプリなんだよ』って話を聞かせてもらって、実際に道具とかも見せてもらってさ」

うわあ、そのあと浜辺でホタテを食べたりできたら最高だなあ。

「そうだね。今、美容師とか漁協とか、町の大人たちにも少しずつ声をかけています。高校生に参加を強制するつもりはないので、まず町の大人たちで楽しんで(笑)。『こんなことやっているけど、よければどう?』って誘いたいと思っています」

そしてもう一つ。高校の空き教室を使って、塾をひらこうと考えている。

進学でも就職でも、生徒一人ひとりに合ったプログラムを組んでいくイメージだそう。

たとえば、酪農家や保育士になりたいという生徒がいたとき。

塾スタッフは生徒と一緒に、どのような進路先があるのかを調べて、受験に必要な教科の勉強を進めていく。小論文や面接の練習相手になることもあるかもしれない。

「もちろん何をやるにしても学力は必要だから、そのサポートは大切です」

「でも学力だけでなくて。たとえば枝幸で酪農家や保育士として働いている人に来てもらって、一緒に話す機会をつくるとか。リアルな大人と接する機会も提供できる塾にしたいんですよね」

今回は、この塾で働くスタッフと、高校と地域の人を結ぶコーディネーターの募集。

今回は、この塾で働くスタッフと、高校と地域の人を結ぶコーディネーターの募集。塾スタッフは、来年度に向けた準備とオープン後の運営が主な仕事になる。

学習指導の面では、各地で高校魅力化プロジェクトをサポートしてきた経験を持つ民間のコンサルタントからサポートを受けられる予定なので、経験はなくても大丈夫。

それにどんな経験をしてきた人であっても、一人の大人として経験を伝えることは生徒たちの糧になると思う。

一方のコーディネーターは、高校の先生や生徒、地域の人たちの間に立って、それぞれをつなぐ役割を担うことになる。

塾の準備や情報発信、プログラムの立案… いろんな仕事がありそう。最初は何から始めたらいいでしょう?

「まずは町のメンバーと一緒に、ふるさと教育で何をしたいか、どんな人材を育てていくか、話し合うところから始めてほしいなと考えています」

「すごくいいなと思うのは、校長や教頭、私みたいな役場の人間、地域の議員や高校のOB、いろんな立場の人がやる気になってくれていることで。一緒に信念を持ってくれる人がいいですね」

現在、枝幸高校に進学する町内の中学生は70%。残りの30%は、旭川や札幌の高校に進んでいる。

枝幸高校に行けば、学力も経験も得られる。いつかそんな信頼を得られたらいい、と阿部さんは話す。

「子どもたちをこの町に閉じ込めるつもりはないんだ。ここでいろんな経験をして外に出て、一回り大きくなって。その上で、この町に帰ってきてほしい。帰りたいって思えるふるさとになれるように、私らがいま取り組まないと」

卒業後も定期的に町のようすを発信するなど、つながりを持ち続ける仕組みも考えている。

卒業後も定期的に町のようすを発信するなど、つながりを持ち続ける仕組みも考えている。「もちろん全員町に帰ってこい、って言うつもりはなくて。なんらかの愛着を持ってくれて、鮭みたいに、もう一回故郷に戻ってきてくれたらうれしいなあって思うんですよ」

枝幸高校の先生は、プロジェクトについてどう思っているんだろう。

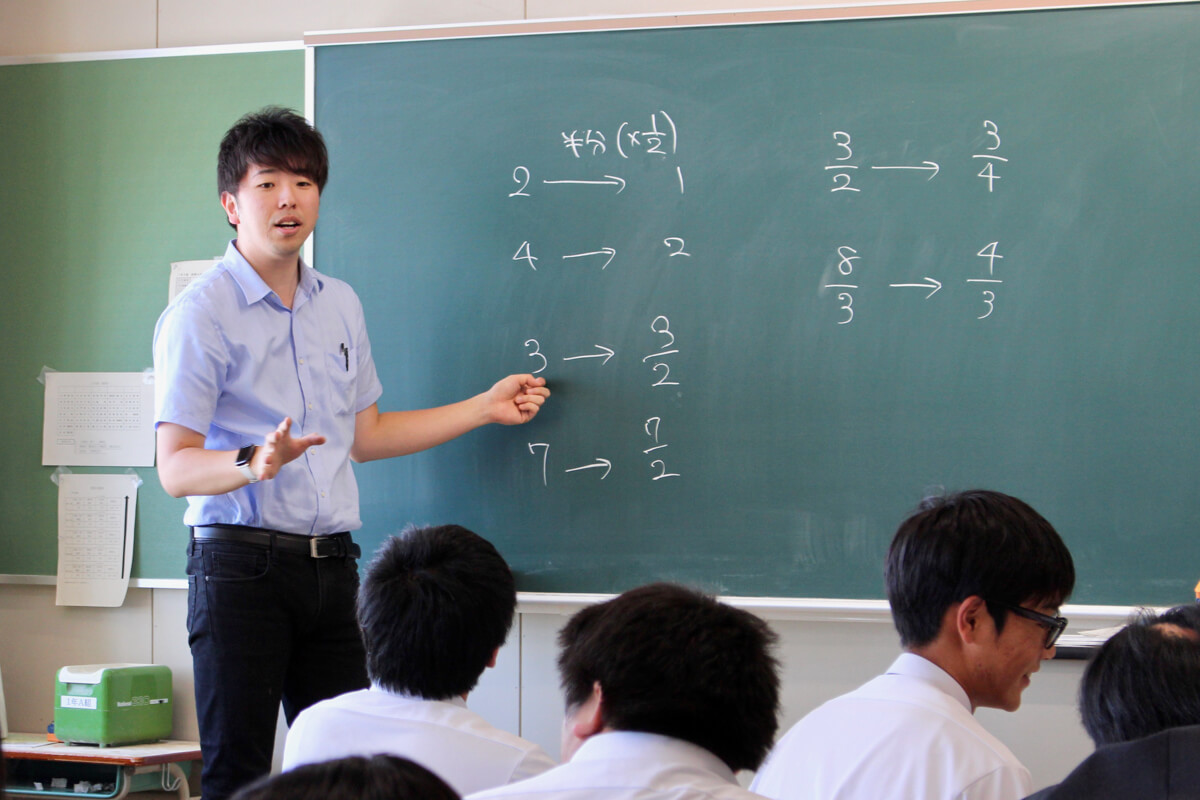

学校を訪ねてみると、ちょうど授業の始まりを知らせるチャイムが鳴った。

教室を覗くと、友だちと机を並べて楽しそうにグループワークをしている子、カメラに気づいてこっそりポーズをとる子もいる。

そのようすを見て「おい、ちゃんと問題解けって」と苦笑するのは、教頭の小林先生。

そのようすを見て「おい、ちゃんと問題解けって」と苦笑するのは、教頭の小林先生。「地方の小さな高校です。みんな素直で、純粋だなあと思います」

小林先生が着任したのは昨年度のこと。1年半、ここの生徒を見守ってきた。

小林先生が着任したのは昨年度のこと。1年半、ここの生徒を見守ってきた。「みんな小さいころから一緒に育ってきていて。保護者のみなさんも『誰々が具合悪いって聞いたので、代わりに迎えに来ましたよー』って。全員が幼なじみのような雰囲気です」

「我々は生徒の隣で『よく来たな! じゃあ3年間、一緒に頑張っていくか!』って伴走する役割だと思っています。だから新しいプロジェクトの話を聞いたときは、生徒の主体的な頑張りをもっと促すことができると思って、非常にワクワクしたんですよ」

これから枝幸高校は、町と連携しながら学力の底上げを目指していく。

新しく入る人にも、真摯に生徒と向き合ってほしいという。

「この高校は、進路多様校です。大学を目指す子もいれば、小中学校の勉強からやり直す子も、進学はせずそのまま家業を継ぐ子もいます。全員にとって理想の高校には、まだなれていないだろうとも思っていて」

「この高校は、進路多様校です。大学を目指す子もいれば、小中学校の勉強からやり直す子も、進学はせずそのまま家業を継ぐ子もいます。全員にとって理想の高校には、まだなれていないだろうとも思っていて」勉強を頑張りたい生徒も、地元に残って働くつもりの生徒も、大きな夢がある生徒も。

それぞれに寄り添って、可能性を最大限伸ばしてあげられるように、チームを組んで支えていきたい。

「道立の高校と、町役場、それに地域の大人が一緒に進めるプロジェクトです。どうしても制約はあると思うし、とくにコーディネーターさんは大変な役割だと思います」

「だからこそ、できるだけ密に連携していきたくて。うちの高校をよく知ってもらいたいから、どんどん話しかけにいきたいですし、飲み会だって一緒に行きたい。…うん、やっぱり一番は、人が好きな人に来てもらいたいですね」

数学担当で、進路指導部長を務める佐藤先生にも話を聞いてみる。

「相当新しいプロジェクトですよね。先生方も不安な気持ちはあるだろうけど、これだけ若くてエネルギーがある学校なので大丈夫じゃないかな、とも思います」

「相当新しいプロジェクトですよね。先生方も不安な気持ちはあるだろうけど、これだけ若くてエネルギーがある学校なので大丈夫じゃないかな、とも思います」枝幸高校の先生の平均年齢は34歳。

新しいことに挑戦できる空気も、失敗したときに修正する素早さもあると、佐藤先生は感じているそう。

「このプロジェクトは、すごく前向きだなって思っていて」

前向き、ですか。

「生徒の可能性も、町の可能性も、もっと引き出そうってプロジェクトだと思うんです。まだやったことがないから、途中で失敗して当たり前。そんな気持ちで、新しく来る人と一緒に試行錯誤していきたいなって思っています」

「あと言うとしたら…冬の厳しさかなあ。枝幸はすごく雪が積もるし、本当に寒い。そこは覚悟した上で来てほしいですね(笑)」

流氷のやってくる町で始まった、未来への種まき。この先、どんな芽を出すだろう。

高校にも地域にも、子どもたちに真剣に関わっていこうという大人がいる。この人たちとなら、ここにしかない教育の形をつくっていけるんじゃないかな。

高校にも地域にも、子どもたちに真剣に関わっていこうという大人がいる。この人たちとなら、ここにしかない教育の形をつくっていけるんじゃないかな。枝幸の町と人からは、そんないい予感がしました。

(2019/9/14 取材 2020/01/17 再募集 遠藤 真利奈)