※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

コロナ禍を通じて、自分の暮らしを見直した人も少なくないと思います。人とのつながり、お金の使い方、ものを選ぶ基準。

少しでも意味のある選択をしたいと思ったときに、どんな選択肢を提供できるだろう? シサム工房は、これまでも、そしてこんなときだからこそ、その問いと向き合い続けている会社です。

京都を拠点にフェアトレード事業を展開するシサム工房。洋服やアクセサリー、コーヒーなどを適正な価格で輸入し、直営店や全国の取引先を通じてお客さんのもとへ届けてきました。

京都を拠点にフェアトレード事業を展開するシサム工房。洋服やアクセサリー、コーヒーなどを適正な価格で輸入し、直営店や全国の取引先を通じてお客さんのもとへ届けてきました。パートナーシップを組むつくり手たちが深刻な打撃を受けるなか、未来に使えるチケットを販売したり、新しい路線の商品開発を進めたりと、さまざまなチャレンジを重ねているところです。

今回は、卸営業スタッフと、直営店の販売スタッフを募集します。

(取材はオンラインで行いました。現地の写真は、ご提供いただいたものを使用しています。)

シサム工房の事務所は、京都大学農学部のすぐ裏手にある。以前取材で訪れたときは、駅から事務所まで続く道沿いの木々が紅葉していて、とてもきれいだった。

みなさん、元気にしているかな。

そんなことを思いながら画面をつなぐと、代表の水野さんが「お元気でしたか?」と手を振ってくれた。

みなさんは、どうされていましたか?

みなさんは、どうされていましたか?「いろんな変化がありましたね。海外から商品を運んでいた定期便がなくなって、一時はすべての直営店を閉めて。大きな痛手を受けました」

「でも、自粛生活をきっかけにオンラインショップを訪れてくれる方がすごく増えて、新しいチャレンジも生まれたんです。これからますますフェアトレードが必要とされるようになるぞ!って、今はみんなで頑張っているところです」

社会的に立場の弱い人たちと、よりよい形でつながりたい。

シサム工房は、水野さんのそんな想いから生まれたフェアトレード会社だ。

京都で始まった小さなお店は少しずつ輪を広げ、今では直営店8店舗とオンラインショップ、そしておよそ300の取引先を通じてフェアトレード商品を全国に届けている。

自社デザインの洋服、オリジナルコーヒー、ガラスや金属でつくられた繊細なアクセサリーに、あたたかみのある雑貨。

自社デザインの洋服、オリジナルコーヒー、ガラスや金属でつくられた繊細なアクセサリーに、あたたかみのある雑貨。どの商品も、アジアに暮らす生産者が一点ずつ手仕事でつくっている。

水野さんたちはつくり手を「パートナー」と呼んで、ともに試行錯誤しながら、長年ものづくりをしてきた。

そんなパートナーたちが、コロナ禍で深刻な影響を受けているという。

そんなパートナーたちが、コロナ禍で深刻な影響を受けているという。「一時は、ほぼすべてのパートナーの生産現場がストップしました。それが少しずつ緩和されて、今は人数制限をしながら、慎重に生産活動を再開しています」

ああ、それは良かったです。

「でもね、それはコロナが収束したからではなくて。ロックダウンを続けると仕事を失う人、もっといえば餓死する人が増えてしまうから、という深刻な背景があるんです」

「今はどの生産者からも、とにかく仕事がほしいと連絡をもらっています。ぼくらができるのは、注文を減らさないこと、今まで以上に注文すること。今できることをやっていこうと決めました」

さまざまな取り組みを続けるなかで、とくに反響が大きかったのが、4月に販売した「シサム未来チケット」。

さまざまな取り組みを続けるなかで、とくに反響が大きかったのが、4月に販売した「シサム未来チケット」。直営店で商品券として使えるチケットで、売上は生産者への支払いや、次の注文の原資に充てられる。

オンラインストアで販売したところ、366人から480万円の支援が集まった。生産者への応援メッセージも、たくさん寄せられたそう。

「コロナ禍をきっかけに、みんな人とのつながりについてものすごく考えたと思うんです。身近な人、どこか遠くで困っている人の存在を、深く意識するようになったんじゃないかなって」

「これからはきっと、誰とどう繋がっていくかを考えて行動する人が増えていくと思っていて。フェアトレードはその想いに応えられるし、今まで以上に必要とされると強く思うようになりました」

もっと多くの人が、フェアトレードやエシカルな商品を気軽に選択できるように。

もっと多くの人が、フェアトレードやエシカルな商品を気軽に選択できるように。その取り組みの一つとして、メンズ商品の企画開発を本格的にはじめている。

「ただ安いものじゃなくて、もう少し意味のあるものを身につけようって思ったときに、男性はまだまだ選択肢が少ないんです。ぼくたちエシカルメンズを救う気持ちですね(笑)」

エシカルな選択肢を増やすことで、海外の人たちに仕事が生まれる。

今できることを考えて工夫していくシサムの姿勢は、きっとパートナーのみなさんを勇気づけているのだろうな。

「遠く離れた人たちを思いやること、モノの背景にまで想いを馳せること。商品を通じてそういう価値観をこれから広げていきたいんです」

「ぼくらの仕事は慈善事業じゃありません。パートナーもぼくらも、お互いに食べていくビジネスです。それは簡単じゃないけれど、とても意味のあることだと思っています」

今回募集するのは、販売部門のスタッフ。「フェアトレードにビジネスとして取り組む」という姿勢を体現する役割だと思う。

具体的にはどんな仕事をしているんだろう。話を聞いたのは、販売部門を統括する池澤さん。

「卸営業のぼくたちは、主に個人事業主さんや法人さんとのやりとりを担当しています。洋服やコーヒーを卸したり、ノベルティ商品の相談を受けたりするのが主な仕事です」

「卸営業のぼくたちは、主に個人事業主さんや法人さんとのやりとりを担当しています。洋服やコーヒーを卸したり、ノベルティ商品の相談を受けたりするのが主な仕事です」取引先は、国内外におよそ300。問い合わせや展示会をきっかけに知り合うことが多いそう。

そのほとんどが「自分もフェアトレードに携わりたい」という想いを持った人たちだ。

「取引先の皆さんの事業が続いていくことが、フェアトレードの発展にもつながると考えていて。ただ商品を卸しておしまいじゃなくて、ちゃんと名前と顔のわかる関係性を育てていきたいと思っています」

取引先とは、日々電話やメールでコミュニケーションをとっている。商品のセレクトはもちろん、お店の運営について相談にのることも。

とくに春先からは、厳しい経営状況を聞くことも多かった。

「一部の方からは、コロナ禍でお店の先行きが不安になっているという連絡もいただいて。何かできることはないかと考えて、卸先を中心に全国のショップに声をかけて、クラウドファンディングをはじめたんです」

「シサム未来チケット」の考え方を応用して、応援したいお店で使える未来チケットをリターンに設定したところ、57店舗が参加し、452人の支援が集まった。

「こんな大変な時期に、みなさん賛同してくれるのかなって不安もあったんですけど、いざスタートすると『本当に助かった』『これでまたお客さまとつながれました』って声をたくさんいただいて。うれしかったですね」

「こんな大変な時期に、みなさん賛同してくれるのかなって不安もあったんですけど、いざスタートすると『本当に助かった』『これでまたお客さまとつながれました』って声をたくさんいただいて。うれしかったですね」デスクワークだけでなく、体力仕事もある。販売チームは年に6回の展示会も担当していて、搬入から搬出まですべて自分たちで行っているのだとか。

「全部業者さんに頼むこともできるんですけど、展示資材って最後はゴミになっちゃうんです。それは違うよねということで、自分たちで毎回荷物を10tトラックに積んで、力技で組み立てています。釘一本まで持って帰る完全なゼロウェイストです」

「おかげでかなり筋肉痛になるんですけど(笑)。展示会にかぎらず、できる限り自分たちでやるというのは、シサムの一つの大きな特徴かもしれません」

「おかげでかなり筋肉痛になるんですけど(笑)。展示会にかぎらず、できる限り自分たちでやるというのは、シサムの一つの大きな特徴かもしれません」現在、卸営業部門では5人のスタッフが働いている。

その一人が東(あずま)さん。ご夫婦でお茶農家さんを継ぐため、来年の1月末で会社を離れることが決まっているそう。

今回募集する人は、東さんの後任として働くことになる。

「ぼくはもともとシサムユーザーだったんです。店舗のスタッフがみんな柔らかくていい雰囲気やなって、憧れみたいな気持ちをずっと感じていて」

「ぼくはもともとシサムユーザーだったんです。店舗のスタッフがみんな柔らかくていい雰囲気やなって、憧れみたいな気持ちをずっと感じていて」もともと経理の仕事をしていた東さん。「この人たちと働いてみたい」と、応募を決めたそう。

実際に働いてみて、どうでしたか?

「こんなロジカルに働いているんだ、っていうことが意外でした。ふんわりしたイメージがあったんですけど、きちんと売上目標も立てて、アクションに落とし込んでいる。ぼくにとってはいいギャップでしたね」

卸営業部門の一日は、全員で集まって前日の振り返りを行うところからはじまる。月曜日には前週の振り返り、月初めには前月の振り返り…と、こまめにフォローし合うのだとか。

「ちょっと今月は頑張らないとねっていうシビアな話もあるんですけど、『あの卸先さんのインスタ見た?』とか、何気ない話もよくしていて」

「だから、売上目標を見ながら『あのお店にこんな提案をしたらどうかな』って、お客さまの顔がポンポン浮かぶんです。想像していた営業よりも、お客さまとの距離感はすごく近いですね」

そんな東さんが力を入れて取り組んでいるのが、ノベルティ事業。

「フェアトレードのノベルティは、広告機能はもちろん、その会社がどう社会と関わりたいかを示すものでもあるんです。SDGsの流れもあって、これからますます注目されていくと思っています」

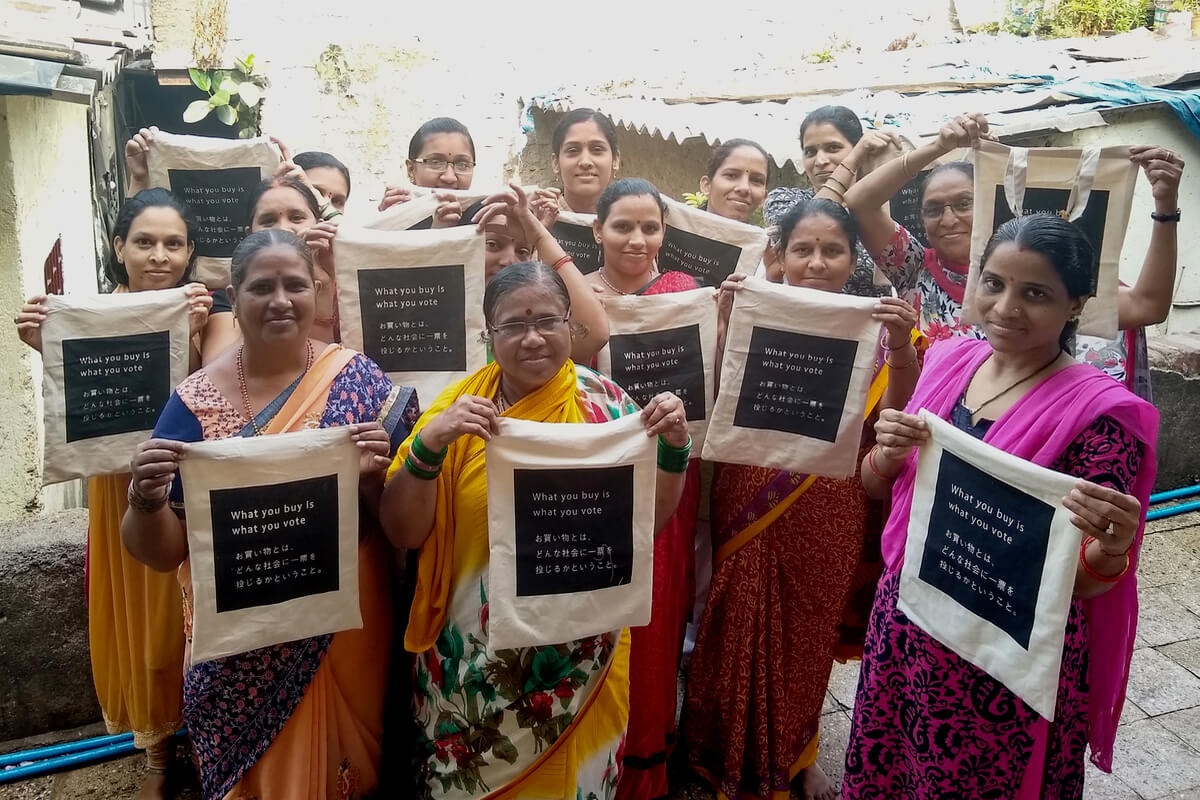

たとえば9月には、京都生協がシサム工房とコラボしたオリジナルエコバッグを発売した。

「つくり手は、インドで暮らす職業訓練中の女性です。洋服のような複雑な縫製はまだできないんですけど、このバッグは直線縫いができればつくることができます。報酬を得ながら経験を積むことができるという仕組みなんです」

「つくり手は、インドで暮らす職業訓練中の女性です。洋服のような複雑な縫製はまだできないんですけど、このバッグは直線縫いができればつくることができます。報酬を得ながら経験を積むことができるという仕組みなんです」へえ、そんな背景があるなんて。ちょっと特別なエコバッグですね。

「そうなんです。フェアトレードを知らない人が手にとってもこのバッグの意味がわかるように、タグをつけていて。一人でも多くの人に伝わるといいなと思っています」

今は問い合わせのあった会社のほか、展示会で出会った会社にもノベルティを提案している。

フェアトレードという言葉が広まってきたとはいえ、まだ馴染みのない人も多いという。

どうすればフェアトレードや生産者の存在を身近に感じてもらえるか。日々試行錯誤しながら、伝え方を模索しているところ。

「フェアトレードの商品って、短納期低価格の真逆にあるんです。納期はかかるし値段も高い。どうしてフェアトレードがいいのか、自分の言葉で伝えないと、前に進まないんですよね」

「だからこそ、ビジネスとして考えても面白いと思うんです。自分の仕事を通して、本気で世の中の価値観を変えるというのは、すごくチャレンジングですよ」

東さんは、シサムを退職したあとも関わりを続けていく予定だそう。新しく入る人に向けて、こんなことを話してくれた。

東さんは、シサムを退職したあとも関わりを続けていく予定だそう。新しく入る人に向けて、こんなことを話してくれた。「シサムのみんなは、周りの人をすぐ褒めるんです。ぼくも入社してすぐ『今日の服ええやん!』って、もう毎日褒められて(笑)」

「優しさを持ちつつ、自分の意見をしっかり言える人たちが多いです。新しく入る人のことも、きっとあたたかく迎え入れてくれると思います」

シサム工房のお店の壁には、こんな言葉が掲げられています。

“お買い物とは、どんな社会に一票を投じるかということ。”

自分の仕事が、誰かにとって暮らしやすい社会をつくるきっかけになるかもしれません。

(2020/10/01 取材 遠藤真利奈)