※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

文具や画材が好きだ。きれいな色のペン、気持ちのいい紙。誕生日などの節目にやりとりする手紙だけでなく、「何時に電話がありました」とか、「誰々さんからいただいたお菓子です」というような、職場で見かける何気ないメモも好きだった。

実家から届く便りは、表書きを見ただけで父のものとわかる。

その人のパーソナリティの一部である「筆跡」に出会う機会。最近は減ってしまった気がする。

今回紹介するのは、そんな手書きの楽しみをあらためて見直す仕事です。東京・青山にある筆記具の専門店、書斎館で働くスタッフを募集します。

国内外の老舗メーカーの万年筆を中心とした品揃えは、専門店として随一といってもいいほど。ペン好きの人にとっては、専門性をさらに高めていくことができる環境だと思います。

国内外の老舗メーカーの万年筆を中心とした品揃えは、専門店として随一といってもいいほど。ペン好きの人にとっては、専門性をさらに高めていくことができる環境だと思います。メトロの表参道駅を出て、骨董通り、さらに路地へと進んでいくと、街のにぎわいから少し逃れた、静かな場所に出る。

ビルの一階に書斎館と書かれたサインを発見。トンネルのような入り口を進んでいくと、青いライトが特徴的なディスプレイ空間が現れた。

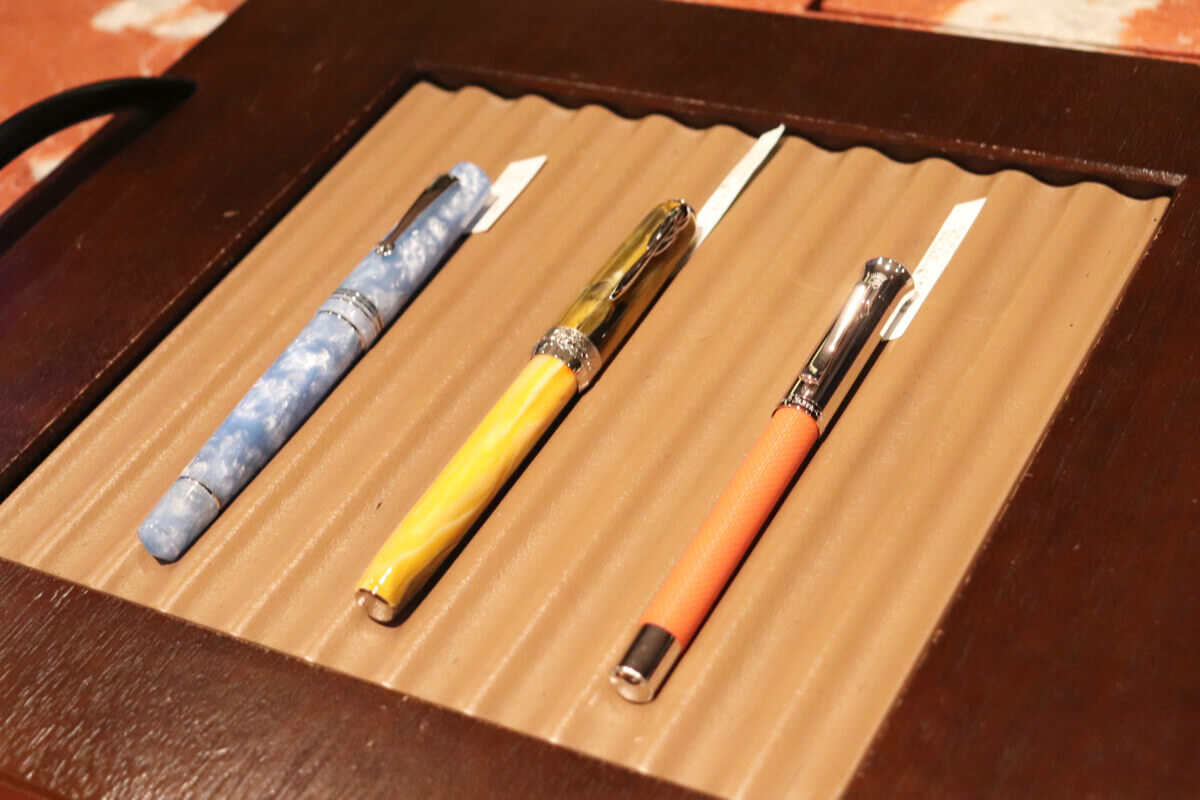

小さく区切られた什器には、万年筆がギャラリーのようにきれいに並べてある。

小さく区切られた什器には、万年筆がギャラリーのようにきれいに並べてある。奥に続く部屋は、棚に、ケースにと、驚くほどたくさんの万年筆が揃っていて、思わず圧倒されてしまう。

黒いボディに金のクリップ。これぞ万年筆、というものもあれば、カラフルなデザインのもの、漆に蒔絵を施したようなものもある。

百貨店などではよく、ケースに入った高級筆記具の売り場を見かけたりするけれど、これだけの品揃えを一度に眺めたのは、はじめてかもしれない。

まずは長瀬さんから話を聞かせてもらう。

書斎館を運営している久菱成文堂(ひさびしせいぶんどう)は、昭和30年代から文具などの卸をしていた会社。お店の創業は2001年。構想に10年もの歳月を費やしているのだとか。

書斎館を運営している久菱成文堂(ひさびしせいぶんどう)は、昭和30年代から文具などの卸をしていた会社。お店の創業は2001年。構想に10年もの歳月を費やしているのだとか。入ってくるところから、独特の雰囲気がある。いい意味で、ちょっと閉ざされた空間というか。

「そうですね、外庭から店内まで段階的に意匠を変える、店内では人が落ち着くとされる“角”を多くする、照明のひとつひとつも効果的に配置する、など様々な仕掛けや意図がある空間なんです。」

そう話す長瀬さんは、もともと別の小売店で長く筆記具の販売をしていた。

ペン好きの間でも、専門性や空間にこだわった書斎館は別格。憧れの存在だったという。

「最近は万年筆ガラスペン、インクのブームがあり、全国にお店が増えてきていますが、おそらく筆記具専門店として、書斎館はかなり先駆けだったのではないかと思います」

「最近は万年筆ガラスペン、インクのブームがあり、全国にお店が増えてきていますが、おそらく筆記具専門店として、書斎館はかなり先駆けだったのではないかと思います」お店のなかには、ペンやインクのほか、100年ほど前につくられたアンティークピアノやポストカードなどもディスプレイされている。

書斎館で扱う製品のメーカーもまた、長い歴史を持つものばかり。

メーカーごとの古いパッケージなども飾ってあって、史料としてもおもしろい。

「このお店が大切にしていることのひとつは、変わらないことの素晴らしさです。結婚や就職などの記念に購入した万年筆は時間が経っても残る大切な想い出になる。ふとしたときに自分の人生の分岐点や何気ない出逢いを思い起こし、愛着を持てる道具だと思います」

「一方で古いことわざに『万年筆と女房は人に貸すな』という表現があるように、ペンは人の筆圧や書き癖ひとつで自分だけの一本として磨かれていくもの。ご自身の一本を、経年変化をも楽しみながら使い続けていく。これもまた万年筆の魅力の一つかと思います」

いつもそばに置いて、人には触らせないもの。今でいうスマホみたいなものかもしれない。

人となりが詰まっていて、日々の記録やコミュニケーションに欠かせない身近な存在。

実は私も筆記具が好きなんですが、日常的に触るスマホに比べて、ペンは実用というより趣味の領域に入るもののような気がします。

「たしかに最近は、万年筆を使うということが特別になりすぎているかもしれません。もっと日常使いの道具として、親しんでもらえるような機会をつくっていくのも、僕たちの仕事かなと思うんです」

「たしかに最近は、万年筆を使うということが特別になりすぎているかもしれません。もっと日常使いの道具として、親しんでもらえるような機会をつくっていくのも、僕たちの仕事かなと思うんです」書斎館にはもともと、自分が選んで購入したペンを使って、その場で手紙や日記を書けるよう、その名の通り書斎のようなカフェスペースがあった。

今はコロナ禍の影響でカフェはクローズしているものの、そんなふうに自然に「書いてみよう」と思えるきっかけが日常生活のなかにあれば、もっと手書きの楽しみも広がっていく気がする。

「ちょうど来年は書斎館創業20周年で、イベントなども増えていくので、新しく入る方には、SNSやオンラインショップなどの仕事も担ってもらいたいんです。変わらないことと、時代に合わせて進んでいくこと、どちらも大切にしながら柔軟に、書斎館ならではの発信を続けていきたいですね」

書斎館のWebサイトには、それぞれのメーカーや製品のストーリーが添えられている。それらに触れることも、筆記具への興味を深めるきっかけになる。

歴史あるアイテムだからこそ、さまざまな逸話を紹介してもおもしろそう。

歴史あるアイテムだからこそ、さまざまな逸話を紹介してもおもしろそう。「たとえば、国産メーカーのパイロット。パイロットというと一般的に飛行機の操縦士を思い浮かべる方が多いかと思いますが、実際には『業界を先導する水先案内人や操舵手になる』という海に由来する意味が込められています。というのも、もともと創業者は船乗りだったんですよ」

「万年筆をご提案するときは、お客さまの歩調に合わせることが大切ですが、こうしてメーカーやモデルの説明にストーリーを添えることで、別の視点が加わったりイメージが膨らんだりして、楽しんでもらえると、僕たちもうれしくなります」

国産メーカーのほか、ドイツ、イタリア、フランス、スイスなど。それぞれの文化や風土に育まれた筆記具がある。

その特徴やストーリーを紐解いていくと、きっと深みにはまるおもしろさがあるはず。話を聞いていたら、ちょっと実物を触ってみたくなってきた。

続いて、お店の奥のスペースで、飯田さんにいくつかペンを見せてもらうことに。

赤い色が美しい大理石のテーブルはイタリア製だとか。その重厚なテーブルに黒いレザーのシートを敷き、そこに質感の異なる2種類の紙が置かれる。

赤い色が美しい大理石のテーブルはイタリア製だとか。その重厚なテーブルに黒いレザーのシートを敷き、そこに質感の異なる2種類の紙が置かれる。ドイツのファーバーカステル社の一本を手に取るも、独特な雰囲気に緊張してためらってしまう。すると、明るく「どうぞどうぞ」と促してくれた飯田さん。話しやすい雰囲気にホッと力が抜ける。

「あまりいろいろ試しすぎると、迷ってしまう場合もあるので、まずは3本くらい。そのなかで好みに合わせてご提案を重ね、お客さまがご自身の一本を選びやすいようにご案内をしています」

「選ぶきっかけはなんでも構いません。たとえばご自身の好きな色や形など。お洋服やアクセサリーを選ぶときと、気持ちは一緒です。いくら書きやすくても、愛着が湧かないと使わなくなってしまいますからね」

最近は若いユーザーの興味が高まっていることもあり、老舗のブランドも少しポップなデザインのモデルを発売しはじめているそうだ。インクにもたくさんの種類があるらしい。

最近は若いユーザーの興味が高まっていることもあり、老舗のブランドも少しポップなデザインのモデルを発売しはじめているそうだ。インクにもたくさんの種類があるらしい。店内には本当にたくさんの万年筆が並んでいる。その数、約3,000点というから、初めての人は本当に迷ってしまいそう。

「試筆された際の感覚はお客さまそれぞれですが、お悩みの様子だったら、こちらからもお声がけをします。用途や好み、筆圧が強そうな方には太い軸のペンのほうが書き疲れないかもしれませんねとか、華奢な手の方には細身のものとか。さりげなく様子を見て、お話をするようにしています」

ちゃんと納得できる一本に出会えるよう、サポートしていくのもスタッフの仕事。

書き味だけでなく、お手入れの仕方、メーカーごとのアフターサービスの仕組みなど、買った後のことも含めて提案していく。

覚えることがいっぱいありそうですね。

覚えることがいっぱいありそうですね。「そうですね。最初から詳しくなくてもいいのですが、興味があることは大切だと思います。私自身、同僚や博識なお客さまなどからも学びながら、だんだんと知識を蓄えていきました」

「万年筆の世界は奥が深く、詳しい方もたくさんいらっしゃるので、知らないことは無理をせずきちんとあとで調べて学ぶこと。同じペンの書き味でも、お客さまによって軟らかいと感じたり、硬いと感じたり、違いがある。だから話を聞く、調べるだけではなく、自分でも実際にたしかめてみることがとても大切です」

書斎館では、接客についてのマニュアルのようなものは特にない。

一日中忙しく接客をするというよりは、お客さんのいない時間に手入れをしたり、検品をしてオンラインショップの出荷の準備をしたり。そのリズムのなかで、うまく自分なりに知識や興味を深めていけるとよさそう。

決して手頃な価格ではない万年筆。思い入れのある一本を選ぼうと足を運ぶ人たちに、専門店としてどう応えていくか。

決して手頃な価格ではない万年筆。思い入れのある一本を選ぼうと足を運ぶ人たちに、専門店としてどう応えていくか。学ぶべきことはたくさんあるけれど、その誇りを持って仕事ができることは、きっとやりがいにもなるはず。

「万年筆も、今ではWebで手軽に購入することもできる時代。そのなかで、書斎館に出会えて、ここで買ってよかった、というお言葉をいただいたり、ほかの方にご紹介くださったり。書斎館で選んで買うという体験に価値を感じてくださるのは、本当にうれしいですね」

丁寧にコミュニケーションをとりながら、その人の求めるものを一緒に見つけ出す。

飯田さんが、筆記具の世界に興味を持つようになったきっかけはなんだったんですか。

「小さいころから、人にお手紙を書くことが好きだったんです。色鉛筆で絵を描いたり、カラーペンで装飾をしたり。もともとの興味はそういうところだと思います。今の時代、メールが主流ですけど、やっぱり手紙を一通もらうという感覚は大切にすべき魅力だと思います」

「インクの種類もたくさんあるので、夏はターコイズ、秋ならセピア、のように季節に合わせて工夫もできます。個人的には、インクが乾くのを待つ時間が好きなんです。履歴書もそうですが、お手紙や日記など内容や文字を読み直す時間も、万年筆ならではのひとときだと思っています」

時間がかかるからこそ、コミュニケーションそのものも丁寧になってゆく。そういう気づきが得られるのも、万年筆のいいところかもしれない。

時間がかかるからこそ、コミュニケーションそのものも丁寧になってゆく。そういう気づきが得られるのも、万年筆のいいところかもしれない。実用品としてのペンを売るだけでなく、人との関わりを見直すきっかけとなれるように、知識を深め、伝えていく。どうしたらそれが実現できるのか、仕掛けを考えていくのも、ここで働く人の仕事になると思う。

好きなのに、なかなか書く機会がない。多くの文具好きが感じているこのジレンマに、仕事として取り組めるのは、ちょっとうらやましい気もします。

(2020/11/11 取材 高橋佑香子)