※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

「うちは弁当屋でありつつ、江戸の文化を体験してもらう店、っていうふうに考えてるんですね。江戸から続く弁当ってのは、こんな感じで、こんな味なんだ、っていうのを体験として食べてもらいたい」

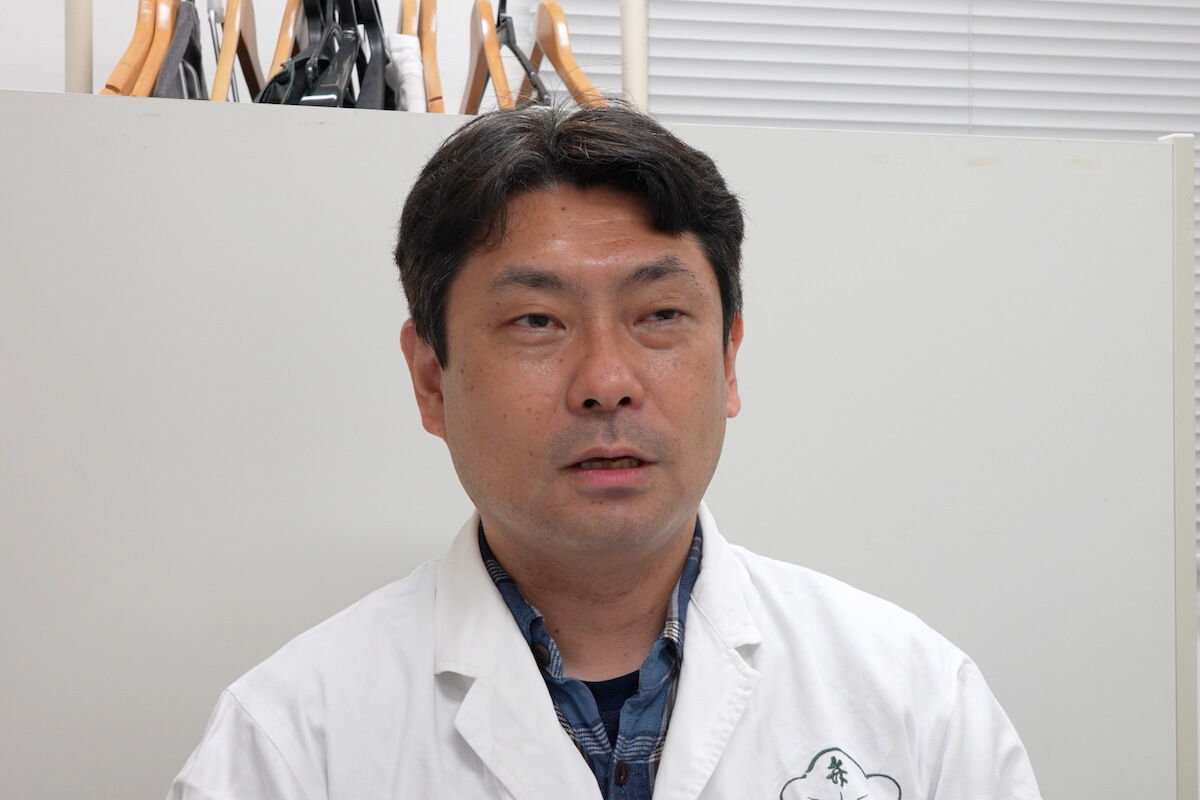

日本橋弁松総本店の八代目、樋口さんの言葉です。

1850年、嘉永3年。ペリーが浦賀に来航する3年前に、日本橋弁松総本店は創業しました。

現存する弁当屋としては最も古い歴史をもっています。

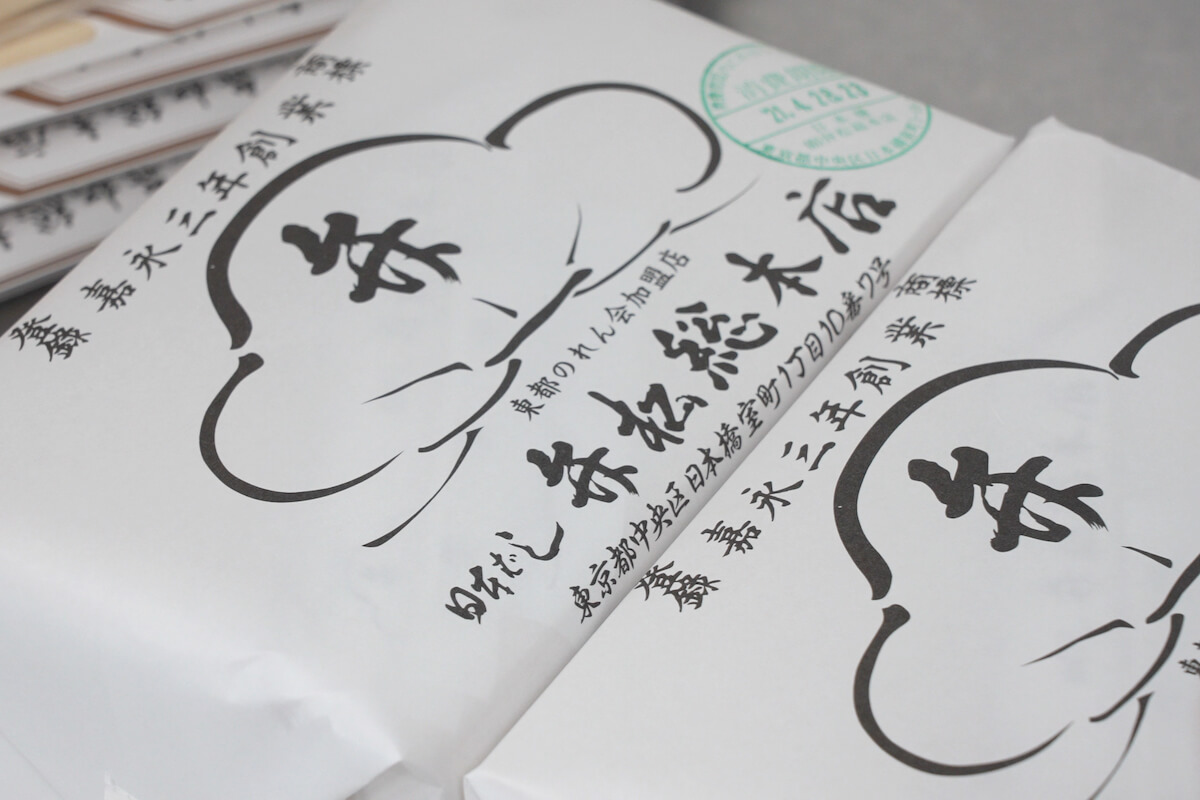

エゾ松でできたお弁当箱を開けると、木の良い香りがする。

まずはレンコンの甘煮(うまに)。甘辛くて濃い味と白いごはんがよく合う。出汁が効いた玉子焼は、お弁当に浮かんだ月のよう。時々しょうがの辛煮で引き締めながら、最後に豆きんとんをいただく。

江戸時代から続いてきたこの味は、毎日、夜が明ける前からつくられてきました。

今回、求人するのは、玉子焼を焼き、たっぷりの醤油と砂糖で野菜を煮込んで、弁当に詰める仕事です。

深夜から働きます。立ち仕事でもあります。土日祝日は出勤です。職人の先輩から厳しく指導されることもあります。

まずはできるところから。気がつくと仕事が板についている自分に出会えるような仕事だと思います。

深夜1時。隅田川にかかる永代橋を渡ったすぐのところ。

すっかり寝静まった街のなかで、明かりがついている4階建ての建物が弁松の工場だ。みなさん、続々と出勤してくる。

入口で待っていたのは、八代目の樋口さん。

弁松のはじまりは、魚河岸にある食堂だった。まずは「樋口屋」として、1810年に日本橋で創業する。

「盛りが非常によいことが特徴でした。ま、ボリュームがあったんですね」

当時の魚河岸には、まだ冷蔵庫も冷凍庫もない。仕入れた魚は昼までに売り切ってしまわないと傷んでしまう。だから魚河岸の人たちは時間がなかった。

「量はあっても食べ切る時間がなかった。それを見た初代が『これはもったいない』ということで、残ったおかずとかご飯を、竹の皮とか経木っていう木を薄くスライスしたものに包んでお持ち帰りいただくサービスをはじめたんです」

当時、そんなお店はなかったので大好評。

三代目の頃になると、テイクアウトの需要のほうが圧倒的に多かったようで、三代目松次郎のときに「弁当屋の松次郎」、略して「弁松」と呼ばれるようになる。

さらに食事処としての暖簾はおろして、今のようなお弁当屋さんとしてスタートを切ることになった。

「関東大震災などで、もう全部焼けちゃってわからないんですけど、浮世絵なんか見ると、玉子焼や豆きんとんがあったことは確認できるんです」

お店は本店だけでなく、百貨店にも出店するように。家族三代続けてお店のファン、というような方もいるくらい、長年に渡って愛される存在となる。

樋口さんが小学校3年生のときに、今の日本橋の本店の近くに、お店と工場が一緒になったビルが建ち、そこに住んでいた。

「朝になると、煮物の匂いが自分の部屋まで流れ込んできて。その匂いで目が覚めるっていうような、そんな生活で。自然と、この仕事をするんだろうなっていう、刷り込みをされていたような感じですかね。なんとなく大変な仕事だとは感じていました」

「高校時代は給食がなく、お弁当だったんですね。だいたいおかずはお店でつかっているものがそのまま流用されていました」

新潟のおじさんの料亭で2年間働いたあと、バックパッカーとして世界を放浪してから、弁松で働くことになった。

半年後には先代のお父様が亡くなられて、後を継ぐことになる。当時25歳。

「父と一緒に厨房に立ったりしたのは三か月くらいでしたが、その間に僕が玉子焼を焼けるようになったことは喜んでいました」

「忙しいときは、社員よりも3時間4時間早く来て、1人で玉子焼を焼いていたときもありました。黙々と工場で焼いていると、なんかですね、陶芸をしているような気分になるんですよ」

陶芸?

「もう無心で。ちらっと時計を見たら、ああ、もう30分経っているみたいな。ハマっちゃうと、苦ではないんですね。ずっと立ちっぱなしで焼いていても」

「あとは調理に関しては、終わりがないというか」

終わりがない。

「何年か前に亡くなっちゃったんですけども、80歳くらいまでうちで働いてくれていた、本当に古くからの職人がいて、毎日玉子焼を焼いていたんですね。もう、本当に50年とか焼いていたんですけども」

「そのくらい焼いた人間に聞いても、形とか、焦げ目とか、色合いとか、総合して100点満点を出せる玉子焼っていうのは、何日かに1本出るか出ないか、って言っていたんです」

60点の玉子焼でも十分売り物になる。ちょっとした焦げ目とか、凹みがあっても、まったく問題ない。

それでも100点の玉子焼を目指してしまう。

自己満足の世界なのかもしれないけれど、より良いものをつくろうと考えたら「終わり」がない。

樋口さんの話を聞いてから、工場の中も見学させていただいた。

まずは地下に降りて、服を着替えて、手を洗って、最後にアルコール消毒。エアカーテンを抜けて、焼き場へ。

3つの「鍋」を動かしながら玉子焼を焼いている。

いわゆる家庭用の「玉子焼器」と比べて、一回り以上大きい。銅でできているためか、持ってみるとズシリと重い。

まずは油を入れて火にかける。

油が鍋になじんだら、ボールに入った卵液の3分の2をいれる。しばらくしてブクブクしてきたら、卵を寄せていく。

固まったら返す。返すときはコツがいるようで、上手くやらないと卵が壊れてしまう。その感覚について「箸を使いながら少し立たせるように意識する」と話す方もいらっしゃるし、「止めて落とす」とか「支えながら倒す」と表現する方もいる。

卵を返したら、手前に寄せて、奥に油を塗る。

卵を奥に寄せて、今度は手前に油を塗る。

残った卵液を入れて、卵の下にも流し込む。

何回も流し込んでいると、卵は大きくなっていくので、また返す。

3つの鍋を同時に操りながら焼いていく。左右の端にある鍋は火加減も変わるようなので、鍋の位置も入れ替える。

玉子焼を焼いていたのは「働いて十何年」とおっしゃる小山さん。

玉子焼の焼き方について聞いてみた。

「最初はなかなかうまくいきません。最初はまあ、失敗するでしょう。慣れてくると上手に返すことができるんですけども」

「何も考えずにやると、鍋から玉子焼がこぼれ出ちゃう。卵を宙に浮かせて倒すと良いですよ」

ほかに気をつけることはありますか?

「そうですね。うちの玉子焼は出汁の分量が多いので、どうしても焦げやすいんですね」

出汁の分量が多いから、その水分を飛ばすために長く焼く分、焦げやすい。

焦げないようにするためにはどうしたらいいんでしょう。

「火加減、ですよね。慣れてくると、火の加減がわかるようになってくるんですよ。鍋底が見える、っていうんですかね」

見えるんですか?

「鍋底が見えるんですよ。この火でやっていると、これぐらい焦げていくなっていうのがわかっていくんです。感覚で。隣の人が焼いていても、ああ、ちょっとやばいぞ、というのは注意できるんですけどね」

隣の人の鍋底までわかるようになるんですか。

「わかります、わかります。ジューって音がしている状態だと、鍋が熱くなっているので焦げやすいです。ですから、すぐに返すか、火を落とす」

「慣れてくるとわかってきちゃうんですよね。不思議ですね」

焦げてはいけないけれども、衛生上、生焼けでもいけない。しっかり火を通しながら、水分を飛ばしつつ、焦げないように。

「卵液の状態でも、焼き方は変わってくるんです。粘りっけとかも全然変わるので」

小山さんが弁松で働きはじめたのは38歳のときだった。それまではリフォームの営業をされていた。

「業界が厳しくなっていって、それで業種を変えようと思ったんです。家庭を持っているんで、何がなんでも定職に就きたい、と思って」

「そしたら深夜からやっているけども、伝統を受け継いでやっている仕事、おもしろいなあと思って。問い合わせして面接してもらって、感じもよかったんですよね」

それまで調理の経験もほとんどなかった。包丁も鍋も触ったことがほとんどない。

「周りも全然違う職種だった人たちも多いので。まあ、やる気さえあれば、畑違いの仕事をしていても、問題なくできるんで。そういうところは良い会社だと思いますね」

仕事の大変なところってどんなことでしょう。

「立ち仕事なので、最初は足がパツンパツンに張りますね」

どのくらいで慣れましたか。

「1週間はかかった記憶があります。あとみなさん、職人気質なんで。言葉がきついですし、『なにくそ!』と思うことも正直ありましたね。でも家庭をもっているんで、途中で諦めたんじゃ、家族に申し訳ない気持ちもあって」

「まあ、それで一生懸命やっていると、まぁ見る人は見てくれているんで。そういう分ではまぁ、認めてくれたのかな」

そんな小山さんも、会社ではベテランになってきた。頼られることも多くなっていく。

「責任感みたいなものも当然出てきますし、自分で動かす楽しさみたいなものも出てきます。提案したことが通ったりすると、うれしさみたいなものも生まれたり。そういうのが積み重なって、うまくやってこられたのかなと思いますけど」

すっかり日が昇って、外が明るくなってきた。

工場に戻ると、できた甘煮や玉子焼を弁当に詰める作業がはじまっている。

経木でできた弁当箱に、順番におかずを詰めていく。おかずの位置についても、量についても、細かなルールがある。

できあがったお弁当を見ると、まるで錦絵のようだ。

これが終わるとまかないの時間。せっかくなので、ご一緒にいただいた。

実はTwitterでも毎日のまかないの様子が投稿されていたので、気になっていたこともあり、うれしい。

みなさん、黙々と食べていらっしゃる。たしかに深夜から働いて、おなかはペコペコ。

そのあとは車にお弁当が積み込まれて、お店や百貨店に配送されていく。

10時になるとお店はオープンし、その日のうちにお客さんのおなかを満たしていく。

最後に樋口さんの言葉を紹介します。

「毎日、毎日、歴史の1ページを新しく加えていって、その積み重ねでいつの間にか170年間続いていた、っていう感じだと思うんですね」

「今も毎日そういう気分で。その日のことをきっちりやって、また明日につなげて。それが結果的に何十年も続くっていう感じでやっているんですけども。今回来てくださる方には、ぜひ自分も歴史の1ページっていうのをつくろうって気概のある方が、仲間になってくれるとうれしいですね」

(2020/4/28取材 ナカムラケンタ)

※撮影時はマスクを外していただきました。

こちらの求人は映像でも紹介しています。ぜひご覧ください。