※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

1歳の子どもの保育園を決めるとき、働いている先生の表情で選びました。子どもたちも先生もニコニコしている保育園は、親も行くのが楽しみになります。ここで先生と共に子どもを育てたい。

「みらいく」はそんなふうに感じる保育園です。

みらいくを運営するのは、一般社団法人信州子育てみらいネット。「子育てしやすい未来を創る」を目標に掲げ、長野県長野市を中心に、3歳未満児を対象とした8園を運営しています。

みらいくを運営するのは、一般社団法人信州子育てみらいネット。「子育てしやすい未来を創る」を目標に掲げ、長野県長野市を中心に、3歳未満児を対象とした8園を運営しています。スタッフも子育てしながら働けるように、独自の短時間正職員という働き方を取り入れています。また、子育てで保育の現場から離れていた方でも安心して現場へ復帰できるための研修を行うなど、仕事にブランクのある人にとっても働きやすい組織づくりを進めています。

この夏には、子育てしやすい未来をつくるためのウェブメディア「子育てポケット」をスタート。

育児の困りごとを解決する情報発信やプラットフォームづくりにも挑戦しはじめました。

今回は、「子育てポケット」の全体を統括する広報担当、バックオフィス業務のサポートや新規事業立ち上げに携わるマネジャー候補、保育士という3つの職種で仲間を募集します。

次々に新しい取り組みがはじまる環境なので、経験の有無にかかわらず、変化や成長を楽しめる人に向いている仕事だと思います。

取材に訪れた「企業主導型保育 みらいく高田」は、長野駅から車で5分ほどのところにある。国道から一本入った住宅地のなかで、静かで落ち着く環境。

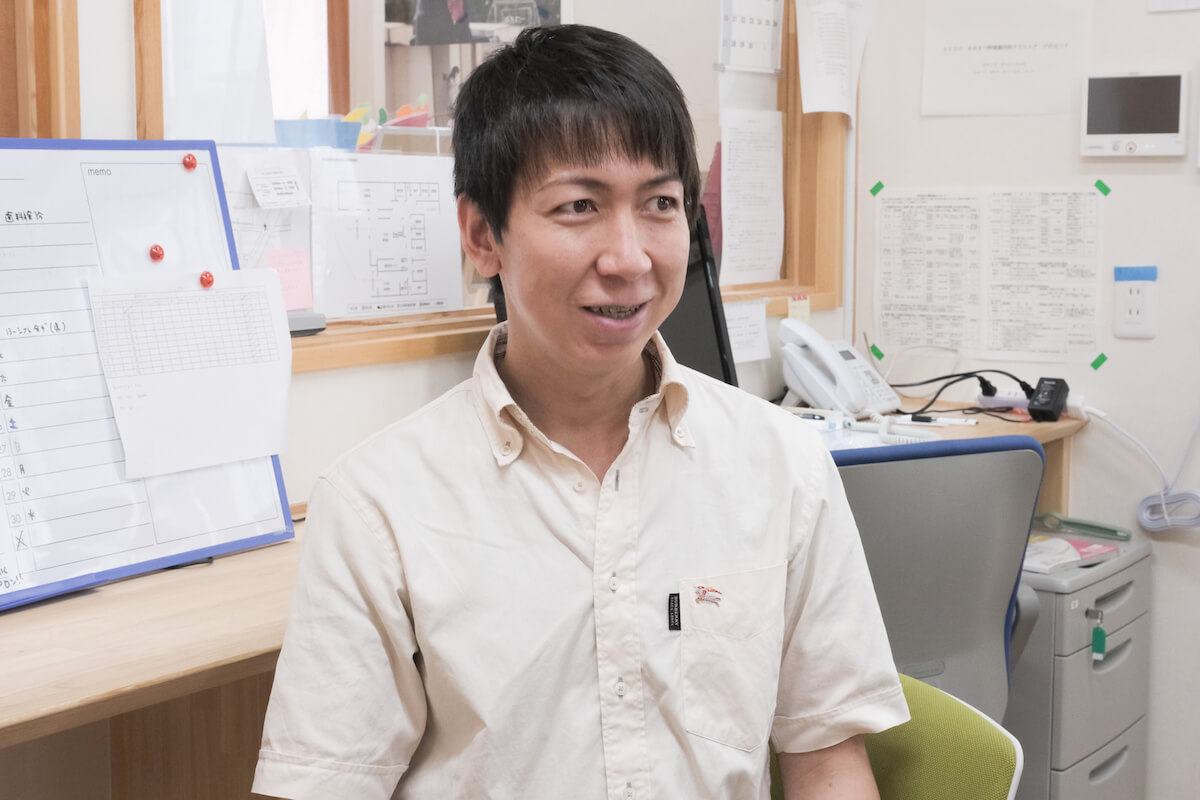

駐車場に着くと、代表理事の山岸裕始さんが手を挙げて出迎えてくれた。インタビューの前に、まずは園全体を案内していただくことに。

園内は子どもたちと先生の声でにぎやか。ちょうど午前の活動時間中のようだ。

みらいく高田では、0歳児から2歳児まで38人の子どもたちが3つの部屋に分かれて過ごす。園庭があり、もう少しでプール開きもあるそう。コンパクトだけど、不自由なく過ごせる空間が提供されている。

みらいく高田では、0歳児から2歳児まで38人の子どもたちが3つの部屋に分かれて過ごす。園庭があり、もう少しでプール開きもあるそう。コンパクトだけど、不自由なく過ごせる空間が提供されている。「今日は、食育の日なんです」と、入り口に掲示されている給食の献立を紹介してもらった。地元産の食材を取り入れた給食は、みらいくの自慢のひとつ。

月に一度の食育の日には、園児たちが食材に触れ、食事やおやつづくりを手伝う。収穫や調理の体験を通じて、苦手な野菜を食べられるようになった子どもも多いのだとか。

園内をぐるりと一周したところで、お話をうかがう。席につきながら、山岸さんが「外は暑いですね」と冷たいお茶を用意してくれた。

園内をぐるりと一周したところで、お話をうかがう。席につきながら、山岸さんが「外は暑いですね」と冷たいお茶を用意してくれた。 隣の小布施町出身で、以前は地元でまちづくり団体を運営し、町の議員も務めた山岸さん。

隣の小布施町出身で、以前は地元でまちづくり団体を運営し、町の議員も務めた山岸さん。「町で頑張っている人と一緒に活動してたら、僕もどんどん地元が好きになって。小布施にもっといろんな人が移り住んでほしいと思うようになりました」

これまで山岸さんは、フリーマーケットや着物コンテスト、移住ツアーなど、町の魅力を発信するさまざまなイベントを企画してきた。

ただ、単発のイベントは移住の決め手に欠けると感じるように。

転機となったのは、主催したビジネスプランコンテスト。そのなかで提案された、有機野菜を使った給食を提供する保育園のプランに可能性を感じた。

「仕事と子育て環境は、移住の決め手となる大切な要素。だから、『新しく保育園をつくることには意義があるんじゃないか』と思ったんです」

保育園の立ち上げ準備のため、周囲の人たちにヒアリングしていくなかで見えてきたのは、”長野市で3歳未満児を預けられる場所が足りていない”という状況だった。

まずは地域住民の困りごとを解決して、いずれは移住にもつなげたい。

まずは地域住民の困りごとを解決して、いずれは移住にもつなげたい。そんな思いで2015年、一般社団法人信州子育てみらいネットを立ち上げ、認可外保育施設「ちいきの保育園みらいく」を開園。

開園当初は、長野市の家庭にチラシをポスティングしたり、フリーペーパーに広告を出したりして園児を募った。

「はじめは、集まった園児2人を先生4人でお世話していたんですよ(笑)」

あまり聞き慣れない「企業主導型保育事業」とは、待機児童を解消するため、政府によって平成28年に新設された制度。認可保育園と同様の厳しい基準で保育園の運営をしている。

あまり聞き慣れない「企業主導型保育事業」とは、待機児童を解消するため、政府によって平成28年に新設された制度。認可保育園と同様の厳しい基準で保育園の運営をしている。みらいくでは、現在8園のうち6園でこの制度を利用している。

小さな一歩からはじまったみらいく。全国的に待機児童の問題が取り上げられるようになり、徐々に規模を拡大していった。

また、“いざ”というときにも安心して働けるように、病児・病後児保育や、多様な働き方をする保護者を支えるための夜間保育も開始。

「いろんな事情を抱えている家庭があることを実感しますね。夜間の保育園の主任はとてもマメな方で、子育てに悩んでいるお母さんに、毎日一時間電話するなど、すごく熱心に取り組んでくれています」

「子育てのあらゆるニーズに、柔軟に応えていきたくて。だからこそ、常に保育の現場にいる保育士さんたちが考え、必要だと思う対応をできるよう、現場の主体性を大切にしています」

自ら判断して行動できることは、保育士さんの働きやすさややりがいにつながる。その一方で、園同士のコミュニケーションを活発にしていかないと、保育現場のスキル向上につながらないという課題もあった。

「あの園はどうやってるの?」

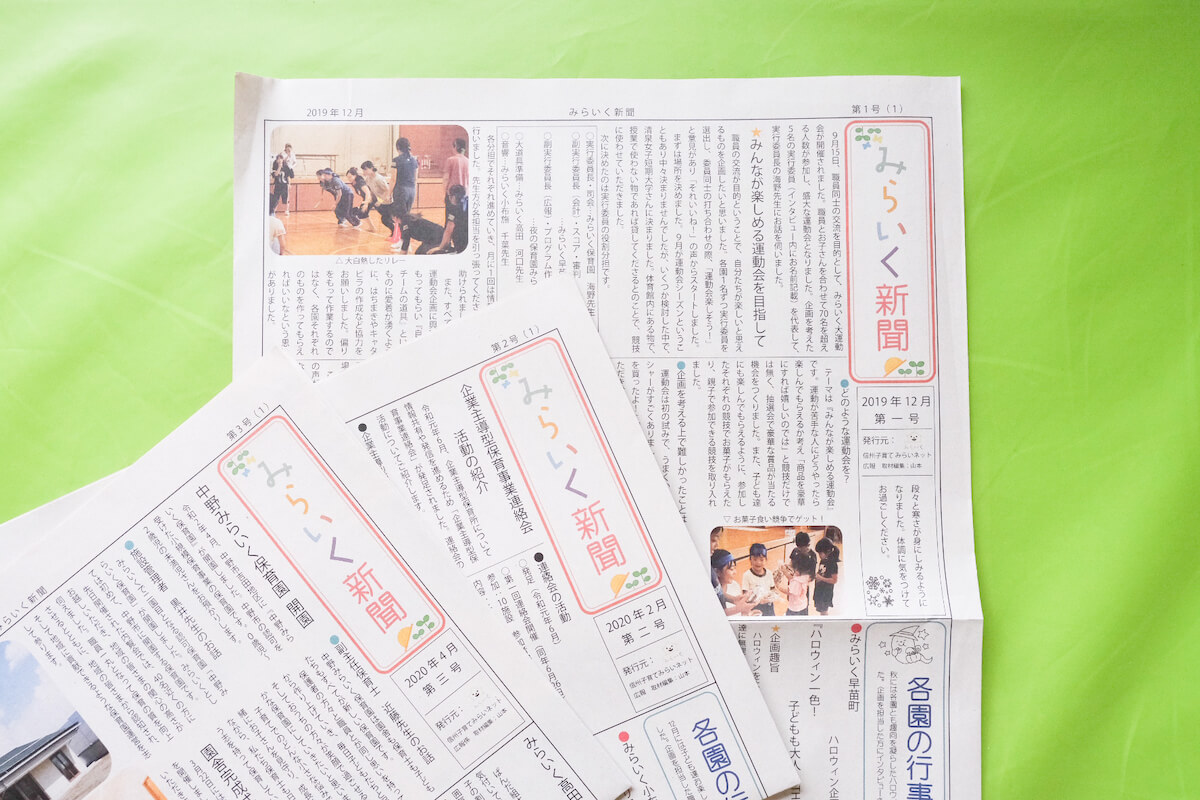

そんな現場の声にこたえて、2019年からスタートした「みらいく新聞」。2ヶ月に一度、全職員にも配布される広報紙だ。

「みらいく新聞をはじめた目的は二つあります。一つは行事などの取り組みを共有することで保育の質をあげること。もう一つは保育士の普段の仕事にスポットライトを当てることです。それぞれの園の取り組みを載せることで、新たな切り口や知見を共有できますし、職員の自己肯定感向上にもつなげたいという思いがあります」

「みらいく新聞をはじめた目的は二つあります。一つは行事などの取り組みを共有することで保育の質をあげること。もう一つは保育士の普段の仕事にスポットライトを当てることです。それぞれの園の取り組みを載せることで、新たな切り口や知見を共有できますし、職員の自己肯定感向上にもつなげたいという思いがあります」オールカラーの紙面の大半を占めるのは、各園の取り組み。たとえばひなまつりには、園ごとにどんな制作物をつくって、給食とおやつは何を食べたのか。写真とともに細かく紹介されている。

こうした保育士の創意工夫や、保育の現場だからこそ得られるノウハウの蓄積は、みらいくにとって大きな財産。

新しくはじめたウェブメディアを通じて、より広く有益な子育て情報を届けたい。

「これから少子化が進むにつれて、多くの保育園が定員に満たない時代が来ると考えています。そんな時代に、保育園を運営する法人として何をしていくべきなのか。常に模索しています」

「これから少子化が進むにつれて、多くの保育園が定員に満たない時代が来ると考えています。そんな時代に、保育園を運営する法人として何をしていくべきなのか。常に模索しています」今年の6月にリリースされたばかりのメディアには、「小さな子どもに多い事故と未然に防ぐ方法」や「スマホ育児3つの注意点とスマホを上手く取り入れる方法」など、保育現場の目線が活かされたコンテンツや、歯科医や小児科医の専門的なアドバイスが並んでいてためになる。

保育現場の生の声を取り入れるからこそ、説得力のある強いメディアになるはず。みらいく新聞と掛け合わせることもできそうだ。

今回の募集では、広報担当者として情報発信の根幹を担う人に来てもらいたい。

どんな人が理想ですか?

「私たちの目標である『子育てしやすい未来を創る』という意義をしっかり理解して取り組んでくれる人ですね。やる気があれば経験はいらないです」

ウェブメディアは、今後10年を見据えた長期のプロジェクトとして考えているそう。コツコツと目標を立て、走り続けられる人に向いているかもしれない。

「現在は外部のディレクターがメディアを取りまとめてくれていますが、いずれ内製化したいです。1〜2年後にひとりでディレクションできるようになってもらうのが理想ですね」

各園で保育士の取材をしたり、外部ライターとのやりとりをしたりと、人との関わりも多い。

あとは、全国から長野に移住してみよう!って人が来てくれるとありがたいですね、と山岸さん。自身が運営する長野市内のシェアハウスに入居することも可能だという。

信州子育てみらいネットでは、どんな人が働いているんだろう? 人事の西澤さんに話を聞いてみる。

西澤さんは、二児を育てながら子育てみらいネットで短時間正職員として働いて4年目。

西澤さんは、二児を育てながら子育てみらいネットで短時間正職員として働いて4年目。保育士免許のいらない保育補助からスタートし、現在は職員の給与計算や、労務管理を担当している。

「一人目を妊娠したときに前の仕事を辞めて、二人目の出産まで子育てに専念しました。下の子が一歳になったころに社会復帰しようと思ったのですが、自宅周辺の保育園は定員いっぱいで入園ができなくて。就職活動を始める前から、未満児の子育てをしながら働くことの大変さを感じました。そんなときに、母子登園ができるみらいくの求人を見つけて、これだ!と思ったんです」

育児だけに向き合っていたころは、閉塞感を感じる場面も多かったそう。

「保育補助は、あたりまえですが子育てとまったく違って。保育士というプロの仕事に触れることができて、毎日が新鮮で楽しかったですね。二年目からは人事担当になり、デスクワークメインになりました。それまでエクセルを使用したことすらなかったのですが、調べて解決する繰り返しが自分には合っていたみたいです」

社会復帰した充実感はすごかったです、と西澤さんは笑顔で話す。

今度入る人は西澤さんとも関わる機会が多そうです。どんな人が理想ですか?

今度入る人は西澤さんとも関わる機会が多そうです。どんな人が理想ですか?「前向きに仕事に取り組める人がいいです。たとえば、私はリスクを考えてしまったり、先読みをして考え込んでしまうところがあるので『一緒に考えていきましょう!』とか「まずやってみましょう!」と第一声で言える人だと、一緒に働いて楽しそうだなと思います」

また、バックオフィスも本部機能を集約せず、現場との交流を大切にしているため、勤務は各園を転々とする形になる。市をまたぐ移動が必要で、車の運転は必須とのこと。

園の子どもたちと向き合うだけでなく、西澤さんのように自分の子育てのことも考えながら働くには、ぴったりの環境だと思う。

最後に話を聞いたのは、長野市三才(さんさい)にあるみらいく保育園で2年半前から保育士として働く帶刀(たてわき)さん。

「最初はパート職員として働いていました。この4月から正規雇用になり、2歳児さんの担任をしています」

「最初はパート職員として働いていました。この4月から正規雇用になり、2歳児さんの担任をしています」県外の保育園での保育士を経て、地元の長野市に戻ってきた帶刀さん。一度は違う仕事も考えたものの、やっぱり保育の現場に就きたいと、みらいくへ。

現在は、5人の園児を2人の保育士で見ている。少人数だからこそ、一人ひとりの園児と密接に関われるこの環境がとても心地よいそうだ。

「やっぱり少人数だと、丁寧な保育ができるので素敵だなって思います。ここに来て給食への配慮にびっくりしました。たとえば、子どもによってハンバーグが小さく切り分けてあったり、ご飯の量を細かく変えていたり。小規模だからこそできる対応だなと感じます」

働く人にも子どもたちにも、優しい思いやりのある場所。

働く人にも子どもたちにも、優しい思いやりのある場所。ここには、しっかりと子育ての未来を考える土壌がつくられていました。

(2021/6/16 取材 ナカノヒトミ)

※撮影時はマスクを外していただきました。