※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

小学生のころに社会科見学で見聞きしたこと、今でもうっすらと覚えています。わたしの学校で訪れたのは、まちの浄水場と地場産業の自動車工場でした。普段入れない施設を覗くワクワク感があったし、帰りにちょっとしたお土産ももらって、うれしかった。

そんな社会科見学も、近年はさらに進化しているようです。

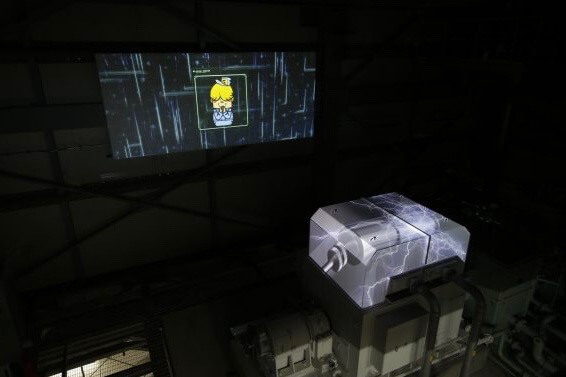

たとえば、プロジェクションマッピングを使ったり、館内にアート作品を取り入れたり。子どもたちが楽しみながら自分ごととして学べる、体験型の見学コースが生まれています。

企業ミュージアムやファクトリーツアーなど、個性的な見学施設のデザインを手がけている株式会社シンク・デザイン。設計デザインからコンテンツ制作まで、トータルな演出空間のプロデュースを得意としています。

企業ミュージアムやファクトリーツアーなど、個性的な見学施設のデザインを手がけている株式会社シンク・デザイン。設計デザインからコンテンツ制作まで、トータルな演出空間のプロデュースを得意としています。近年、力を入れているのが、ごみ処理・環境施設の見学コース開発です。

見学コースの企画立案からスケジュール・予算管理、クライアントやパートナー企業との調整まで、プロジェクト全体の進行管理を担うプロデューサーと、業務委託で関わるデザイナーを募集します。

地下鉄の外苑前駅。3番出口から神宮球場や国立競技場方向に歩いて3分ほどで、目的地のビルに到着した。

シンク・デザインのオフィスはここの2階。

打ち合わせスペースで、まずは代表の中村さんに話を聞いた。

空間デザインに長年携わってきた中村さん。訪れた人が楽しめる空間づくりが好きで、もともとはテーマパークや展示会場のデザインに関わっていた。

空間デザインに長年携わってきた中村さん。訪れた人が楽しめる空間づくりが好きで、もともとはテーマパークや展示会場のデザインに関わっていた。1995年にシンク・デザインを立ち上げてからしばらくは、広告代理店などから依頼を受けた案件に地道に取り組む日々が続いたという。

「僕はさまざまなことに興味を持つ人間なので、図面を描いているだけじゃ、だんだん物足りなくなってきて。映像に詳しい知り合いと組んで、いろいろと新しいことをはじめました」

プロジェクションマッピングやAR・VRにいち早く注目し、企業ショールームやイベントなどの空間演出に導入することで、新たな領域を広げていった。

転機となったのは、プロジェクションマッピングを紹介するための小さな展示会。2013年当時、施設内でプロジェクションマッピングを使った前例はほとんどなかったという。

「そこへ、ある自治体でごみ処理施設を手掛けている担当者さんが、わざわざ展示を見にきたんです。新しくつくる施設にプロジェクションマッピングを取り入れたいということで、事業者を探していたんですよね。そこでの出会いをきっかけに、見学コースづくりを任せてもらうことになりました」

「そのご担当の方が、すごく思い入れが強い方だったんですよ」

たとえば、見学通路に風景を描くときには実際の建物を忠実に再現したり、雲の形にまでこだわったり。たとえスケジュールが押しても納得がいくまでOKを出さなかった。

ごみ焼却後の灰を溶かす溶融炉も、子どもたちに現場の雰囲気を感じてもらいたいと、もともと見学コースでなかった部分の設計まで変えて、ガラス張りの空間を設けることに。

説明映像をシャッターに投影し、開くと中の様子が現れるという仕掛けも加えた。

施設全体の設計施工を担うプラントメーカーとの兼ね合いや、消防法をクリアする必要があるところは、ごみ処理施設ならではのむずかしさ。

施設全体の設計施工を担うプラントメーカーとの兼ね合いや、消防法をクリアする必要があるところは、ごみ処理施設ならではのむずかしさ。それでも妥協することなく、担当者の熱意に応えてこだわりの見学コースを完成させた。

「僕らも諦めるのが悔しいから、なんとか形にして。スタッフ全員で夜中まで作業する日もありました。この施設は、そんな苦労の塊ですね。久しぶりに本気で取り組んだというか、この案件をきっかけに、自分のなかでスイッチが切り替わったのはたしかです」

それまでは代理店を挟んでの仕事がほとんどで、お客さんと直接コミュニケーションをとりながら制作する機会は少なかったという。おのずと、仕事に対する姿勢も受け身になりがちだった。

「この案件から、言われたことをやるだけじゃなくて、積極的にお客さんにも提案していくようになりました」

「見学コースのクリエイティブは我々に一任されているので、自分たちがつくりたいものを実現しやすい環境でもあります。気持ちを込めてつくったものはちゃんと人に伝わるということも、このときに実感できました」

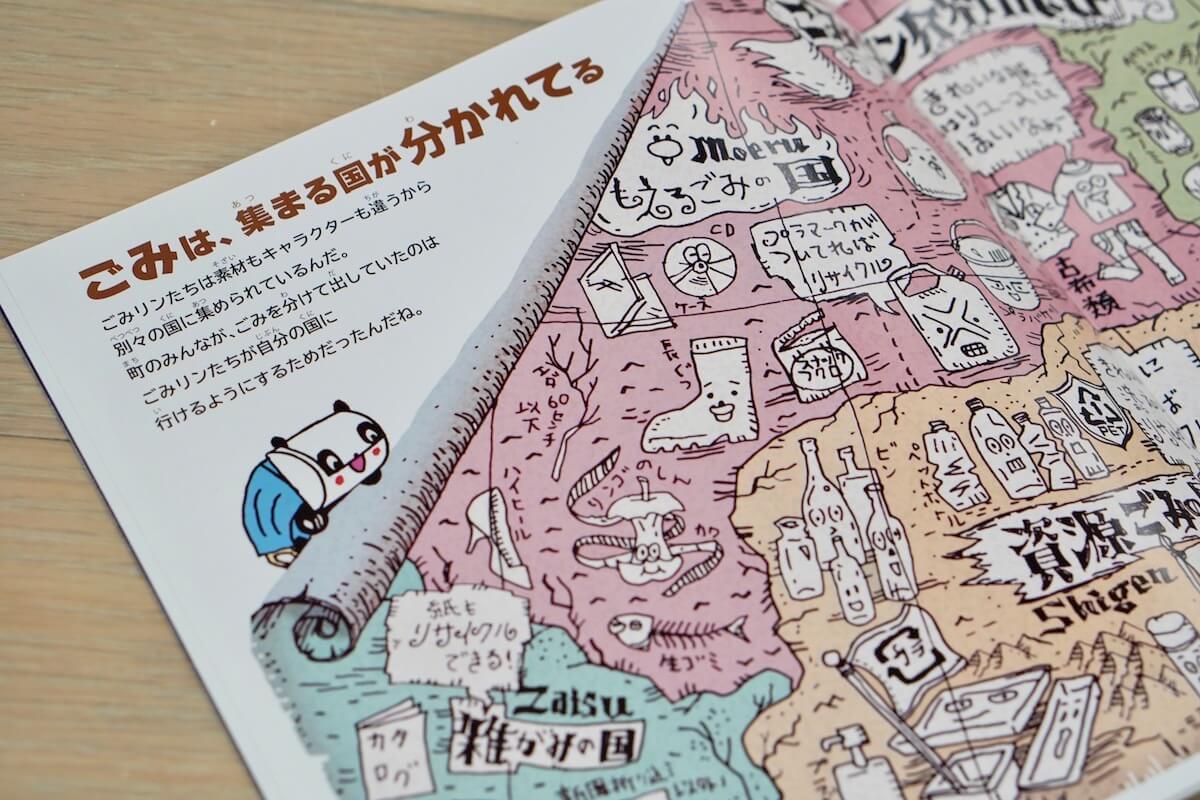

もともと小学校の社会科の学習の一環として活用されてきた、ごみ処理施設の見学コース。近年の環境問題やSDGsに関する関心の高まりとともに、その役割も進化している。

もともと小学校の社会科の学習の一環として活用されてきた、ごみ処理施設の見学コース。近年の環境問題やSDGsに関する関心の高まりとともに、その役割も進化している。市民が環境について楽しく学べる拠点として、ごみ処理施設を積極的に活用しようとする自治体も増え、シンク・デザインにも見学コースづくりの相談が一気に増えたという。

施設の立ち上げ段階から関わっていくため、企画から完成までで約5年、その後20年間の保守管理も任されるような、長期的な仕事がほとんど。

今回は社内の体制を強化するために、新たにプロデューサーを募集することになった。

プロジェクト全体を俯瞰し、管理していくのがプロデューサーの役割。

自治体やプラントメーカー、ともにコンテンツ制作にあたる社内外のデザイナーやアーティスト、エンジニアなど、さまざまな人の間に立って調整を繰り返す。

6人のスタッフから成るシンク・デザインで、プロデューサーとして働くのが、石田さん。新しく入る人は、まずは石田さんのアシスタントとして仕事を覚えていくことになる。

先ほど中村さんが話してくれた案件を思い出して、苦笑いする石田さん。

先ほど中村さんが話してくれた案件を思い出して、苦笑いする石田さん。「見学コースの中でプロジェクションマッピングを活用したいというご要望を実現するには、試行錯誤の連続でした」

まずはプロジェクションマッピングをどこで実施するかの検討から。投影するのに十分な面積があるか、見学コースからはしっかりと見えるかなど、建物内で最適な場所を探していった。

「あとは映像ストーリーや演出を検討したり、建設中の現場で映像投影のテストを行ったり、何日もかけてプロジェクターの調整を行ったり…。オープン後も安定的なオペレーションができるように、さまざまなフォローをしています」

とても幅広く案件に関わっているんですね。

とても幅広く案件に関わっているんですね。「技術的なことも事務的なことも、すべての窓口になります。普段は見積りをとったり企画書を書いたり、現場からの問い合わせに応えたり。交渉や調整が多く、板挟みで地道な仕事ばかりですよ」

「でも、どのプロジェクトも全体に関われるので。お客さんや自分の想いをみんなにぶつけて、意見を戦わせながらひとつのものを形にしていく面白さは日々感じられますね」

完成後に実際の小学生の見学に同行させてもらうのも、楽しみのひとつなんだそう。

「僕らが手がけたパンフレットを気に入って持って帰ってくれたり、『映像がハイクオリティでよかった』とか意外な感想が聞けたり。楽しんでくれている様子を見るのは何よりうれしいですし、次の企画にも生かしてみようと思います」

石田さんは、学生時代は環境開発学を学んでいたそう。とはいえ前職や、10年前にシンク・デザインに入社した当初も、環境分野の仕事との関わりはまったくなかった。

石田さんは、学生時代は環境開発学を学んでいたそう。とはいえ前職や、10年前にシンク・デザインに入社した当初も、環境分野の仕事との関わりはまったくなかった。「環境や地域に関わる仕事がしたいと思ってはいたんですが、実際そう簡単ではありませんから。イベントの企画制作や、地元の富山県のアンテナショップでマネージャーをやってきました。ごみ処理施設の案件では、これまでの仕事で経験したことを活かしながら、環境分野や地域にも関われるのがありがたいですね」

「生業を表す言葉に、『◯◯で飯を食う』ってありますよね。この仕事の場合は、『環境で飯を食う』だと思っているんです」

環境分野に関われる仕事はそう多くないし、研究職・技術職のような狭き門になることもある。

シンク・デザインのように、専門的な知識や経験がなくても環境に関われる仕事は、めずらしいのかもしれない。

「以前の僕のように、チャンスがあれば環境を仕事にしたい人は多いんじゃないかなと。環境教育という意味では、見学コースは子どもたちに直接メッセージを伝えられる場所。このテーマに関心があって、楽しくわかりやすいコンテンツづくりをやりたい人が、うちにマッチするんじゃないかなと思います」

「以前の僕のように、チャンスがあれば環境を仕事にしたい人は多いんじゃないかなと。環境教育という意味では、見学コースは子どもたちに直接メッセージを伝えられる場所。このテーマに関心があって、楽しくわかりやすいコンテンツづくりをやりたい人が、うちにマッチするんじゃないかなと思います」プロデューサーになる人は、デザインができなくても大丈夫。企画・制作のディレクションやプロジェクト管理の経験があると、働きやすいかもしれない。

環境についての基礎知識や自治体との協働についてなど、入社してから学ぶことも多い。それぞれの領域に興味を持って、能動的に学んでいく姿勢が何より大切だと思う。

最後に話を聞いたのは、flapper 3の千葉さん。flapper 3 は映像制作や空間演出を専門とする会社で、シンク・デザインのパートナーとしてごみ処理施設の案件に取り組んできた。

「僕もシンク・デザインの社員のつもりで仕事に取り組んでいます。決して外注さんっていう扱いじゃなくて、企画が立ち上がるところから一緒にやらせてもらうので、本当にチームの一員としてプロジェクトを動かしている感覚なんです」

「僕もシンク・デザインの社員のつもりで仕事に取り組んでいます。決して外注さんっていう扱いじゃなくて、企画が立ち上がるところから一緒にやらせてもらうので、本当にチームの一員としてプロジェクトを動かしている感覚なんです」企画は、どんなふうに立ち上がるんですか?

「まずはそれぞれの地域の特徴から、どんなふうにメッセージを伝えるか、考えることが多いです。地域性や歴史をリサーチして、自分たちなりの引っ掛かりを見つけて、企画会議でコンテンツや空間のアイデアを固めていきます」

景観の美しい地域であれば「自分たちのまちの美しさを守ろう」というストーリー仕立てにしたり、郷土愛の強い地域では方言を取り入れてミュージアム風のつくりにしたり。

どの会議でも、参加するチームメンバー全員がフラットな立場で意見を交わし、企画を詰めていく。

「喧々諤々の議論になることも多いですよ。ミーティングの後にも電話して、『さっきの話、ちょっと納得いかないんだけど、どういうこと?』ってばちばちやり合うとか、しょっちゅうですね」

「喧々諤々の議論になることも多いですよ。ミーティングの後にも電話して、『さっきの話、ちょっと納得いかないんだけど、どういうこと?』ってばちばちやり合うとか、しょっちゅうですね」「そういうプロセスを経て、『これが完成したら絶対楽しい』とみんなが思える状態でプレゼンをすると、受注につながることが多いんです。ここまで本気の議論ができるチームって、あまりないと思いますよ」

会社や職種も違うし、年齢もさまざまなチームで、なんでそこまで本気で話ができるんだろう。

千葉さんはすぐに「面白いから」と答えてくれた。

「中村さんって、20近く歳が離れているのに、話していてワクワクするんですよ。それって、自分が楽しいと思うものをとことん追求しているからだと思うんです」

「中村さん自身が絶対妥協しないから、みんな損得勘定抜きで関わる。年下の僕らのことも対等に扱ってくれるから、意見をどんどん戦わせられる。一緒にやっていて、自然と面白くなっちゃうんだと思います」

自分なら、どんなふうにごみ処理施設を面白くできるだろう? 頭に浮かんだアイデアがあったら、ぜひみなさんと話をしてみてほしいです。

自分なら、どんなふうにごみ処理施設を面白くできるだろう? 頭に浮かんだアイデアがあったら、ぜひみなさんと話をしてみてほしいです。どんなアイデアも、ここで形にできる可能性があると思います。

(2021/9/7取材 増田早紀)

※撮影時はマスクを外していただきました。