※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

「印刷物にかけられる予算って年々厳しくなっているじゃないですか。それでもこだわりをもってつくる人がいる。その人たちの想いに応えたいんです。せっかくつくるなら、手元に残したくなるようなものにしたいじゃないですか」そう話すのは、EP Printのみなさん。

EP Printは、デザイン会社のBXG株式会社が2年前に始めた印刷サービスです。箔押しなどの特殊加工を得意としています。

自社工場は持たず、台湾国内にある印刷工場と協働。ハイクオリティな特殊加工を低コストで実現することができるため、ものづくりへの強いこだわりを持つデザイナーを中心に日本でも人気を集めてきました。

自社工場は持たず、台湾国内にある印刷工場と協働。ハイクオリティな特殊加工を低コストで実現することができるため、ものづくりへの強いこだわりを持つデザイナーを中心に日本でも人気を集めてきました。今回募集するのは、新しいお客さんを開拓していく営業。EP Printの魅力を世の中に広めていく広報のような役割も担います。ものづくりに興味があれば、印刷業界での経験は問わないそうです。

自分ならどんなことができるだろう。想像しながら読んでみてください。

新宿御苑駅から2分ほど歩いた場所に、EP Printの事務所兼ショールームが入ったビルがある。

3階まで上がりインターホンを押すと、「こんにちは。ようこそいらっしゃいました」と丁寧な挨拶が。

扉を開けてくれたのは、EP Printを運営するBXG株式会社の代表、李さん。さっそく部屋の中へ案内してもらい、話を聞く。

台湾出身の李さんは、2011年に来日。日本語学校で知り合ったデザイナーの林(りん)さんと立ち上げたのが、BXG株式会社だった。

台湾出身の李さんは、2011年に来日。日本語学校で知り合ったデザイナーの林(りん)さんと立ち上げたのが、BXG株式会社だった。「林とは同郷で。彼は東京藝術大学を主席で卒業した、台湾でも指折りのデザイナーなんです。私自身、日本で起業しようと考えていたのですが、林のデザインへの情熱に感銘を受けて、一緒にデザイン会社を立ち上げることにしました」

台湾のデザインは、「自由さ」が特徴だという。

「たとえば、CDジャケットのデザイン。日本では定型サイズのケースに収まっているのが基本ですが、台湾ではLP盤のようなものもあれば、絵本やおもちゃのパッケージのようなものもあって、大きさも形も自由度が高いんです」

型におさまらない、という姿勢は、印刷技術にも表れているのだそう。

型におさまらない、という姿勢は、印刷技術にも表れているのだそう。そのひとつが、箔押し。金属などの素材でつくられたフィルムを、熱と圧力で紙に転写する技術のことで、独特の質感を出すことができる。

「日本の加工所だと、紙以外の素材に押したいと頼んでも、失敗したくないからと断られてしまうことが多いんです。それが台湾だと、葉っぱやスポンジのような変わった素材に押したいと相談すれば『できる保証はないけれど、押してみようか』と、引き受けてくれる」

まずはやってみてから考える。そのマインドがあれば、今までチャレンジしたくてもできなかった印刷加工を日本でも実現できるかもしれない。

まずはやってみてから考える。そのマインドがあれば、今までチャレンジしたくてもできなかった印刷加工を日本でも実現できるかもしれない。さらに、台湾は日本と比べて物価が安く、輸送費を含めても印刷コストを抑えることができる場合が多い。

そうして2019年に始めたのが、EP Print。自社工場を持たず、台湾にいるスタッフと連携しながら、主に台湾の印刷工場で特殊加工をコーディネートするサービスを日本のお客さんに向けて提供している。

日本にいるスタッフは4名。お客さんにショールームへ足を運んでもらい、要望を聞きながら、デザインに適した紙や印刷加工を提案していく。

ほかにも、ジャバラ式の製本や、大量の版が必要なシルクスクリーン印刷など、日本では膨大な手作業が必要とされる加工も、台湾の印刷工場なら引き受けられる。

「できるかどうかわからない加工も、まずは挑戦できるのが台湾の印刷工場の強みです。実験的なデザインをしたい方にとって、EP Print はとても相性がいいと思います」

「できるかどうかわからない加工も、まずは挑戦できるのが台湾の印刷工場の強みです。実験的なデザインをしたい方にとって、EP Print はとても相性がいいと思います」「とはいえ小さな会社なので、特殊加工が気軽にできること自体、まだまだ知られていなくて。加えて、海外で印刷することに対して、品質に不安を感じられる方もいらっしゃると思っていて」

サービス開始から2年経ち、台湾のスタッフ、印刷工場ともスムースに連携がとれるようになった。安定して高い品質で印刷サービスを提供できるようになってきた実感があるという。

そこで今回募集するのが、さらに多くの人にEP Printを知ってもらうために、企画や広報を担当する営業職。これまで主にSNSで情報発信をしていたけれど、積極的に仕事を取りにいく営業をおくのは初めてのこと。

「メインのお客さんであるデザイナーの方を中心に、どうしたらEP Printというサービスに興味を持ってもらえるか、というところから一緒に考えていってほしいと思っています」

「日本のデザインは世界でもトップレベルなんですよ。ところが、年々印刷物にかけられる予算が減り、十分に表現できていないように感じていて。EP Printなら、同じ予算で色々な印刷加工ができる。クリエイティブの選択肢を増やすことができると思うんです」

現時点でなにをしてもらうか、細かに決まっているわけではないそう。たとえば、潜在顧客を開拓して連絡をとってサンプルを送付したり、デザイナーの要望に対してEP Printならどう役に立てるか、想像しながら仕事に取り組めるといいとかもしれない。

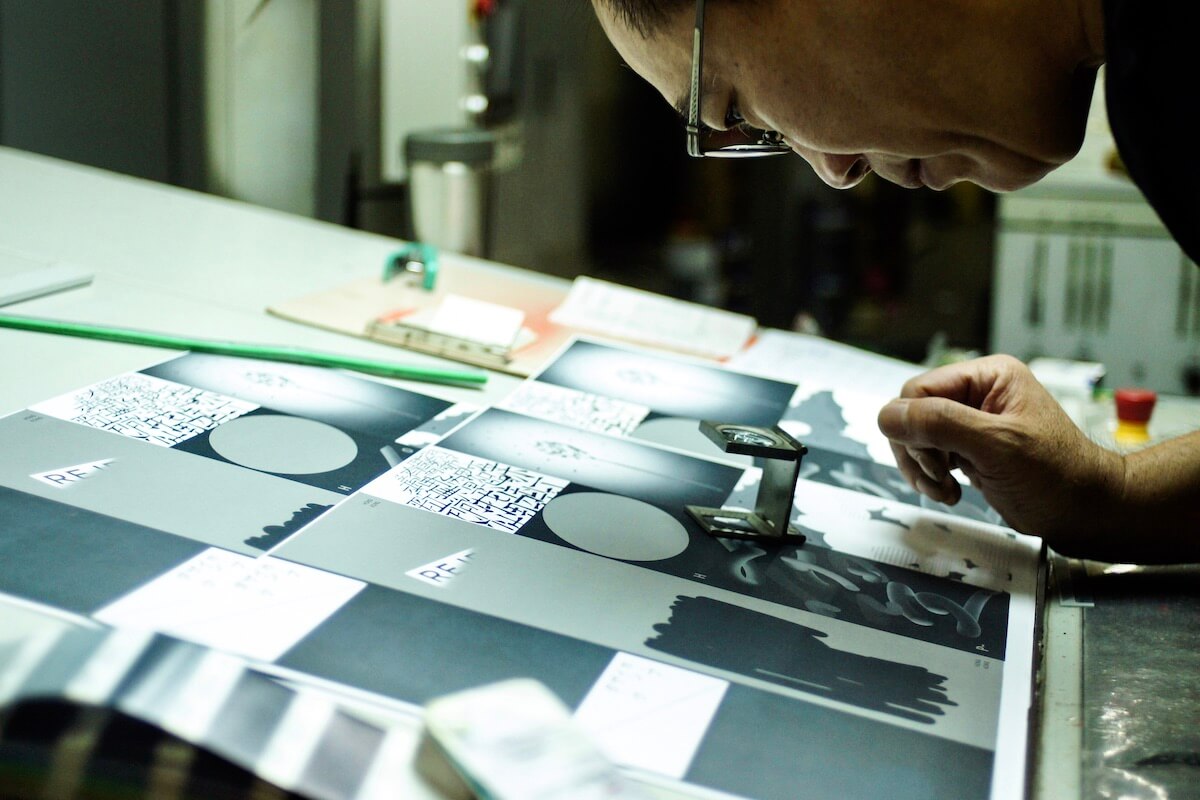

次に話を聞く、プリンティングディレクターの北川さんの話は、EP Printの仕事の解像度をより上げてくれると思う。

「印刷って、毎回オーダーメイドの世界で。どうしたら理想に近いものができるのか、適した紙や加工はなにか、1から考えるので、必要な知識は多いんです。逆に、誰もが学び続ける仕事なので、印刷加工に興味さえあれば飛び込めると思います」

「印刷って、毎回オーダーメイドの世界で。どうしたら理想に近いものができるのか、適した紙や加工はなにか、1から考えるので、必要な知識は多いんです。逆に、誰もが学び続ける仕事なので、印刷加工に興味さえあれば飛び込めると思います」前職も紙加工会社に勤めていたという北川さん。お客さんの要望をもとにした、紙や印刷加工などの仕様提案と、制作物の進行管理が主な仕事なのだそう。

「最初は、作業の様子を現地で見られないもどかしさはありましたね。前職は自社工場がある環境で、職人さんと直接やりとりできていたぶん、遠隔で指示が意図通り伝わっているのか不安もありました」

台湾のスタッフとは、基本的にオンラインでやりとりしている。タスク管理ツールを用いて、印刷する案件ごとに仕様を取りまとめ、現地スタッフが印刷工場へ依頼する流れ。

「作業の際には『◯時からはじまるよ』とスタッフが連絡をくれて、加工中の品物の写真や動画を工場からチャットで送ってくれるんです。お客さんが気にしている点を中心に確認して、改善点があればその場でフィードバックしています」

台湾の印刷工場で働く職人さんは、技術は確かだけれど、品質に関して「このぐらいでいいんじゃないか」と、自分で線引きしてしまうこともあったそう。台湾のスタッフが何度も交渉することで、最近は一定の品質を超えるものを安定して制作できるようになってきた。

「今はほとんど不安がないです。私が気にしそうなことを、現地のスタッフが先回りして改善してくれることもあるので、とても助かっています。それに、印刷の色味のニュアンスなどはモニター越しではどうしても判断しづらい。スタッフの感覚を信じて任せています」

「今はほとんど不安がないです。私が気にしそうなことを、現地のスタッフが先回りして改善してくれることもあるので、とても助かっています。それに、印刷の色味のニュアンスなどはモニター越しではどうしても判断しづらい。スタッフの感覚を信じて任せています」北川さんには、印象に残っている仕事があるという。

「前職時代のお客さんがショールームへ遊びにきてくれて、『ぜひEP Printでやってみたい!』と依頼をしてくれたことがあったんですね」

見せてくれたのは、3色の箔を重ねたポストカード。

「日本では入手困難な、ピンク色の透明箔を使った作品です。重ねる順番で見え方が微妙に変わるのを面白がってくださって、一緒につくることになったんです」

「日本では入手困難な、ピンク色の透明箔を使った作品です。重ねる順番で見え方が微妙に変わるのを面白がってくださって、一緒につくることになったんです」「ただ、納期の関係で、実際のデザインデータで試すことが難しくて。そこで、現地のスタッフに似た版を探してもらって、重ねる順番が異なる数パターンのサンプルをつくってもらいました」

現地のスタッフとの連携で、実物をイメージしながら制作をすすめられ、お客さんも大満足の作品ができた。この作品をはじめ、ショールームにはこれまで制作してきたお客さんの作品がずらりと並んでいる。

「ショールームへ来て、うわぁっと目を輝かせてくれるお客さんも多くて。『この加工をしてみたい』と面白がってもらえるような印刷加工を多く提供できるのが、EP Printの強みですね」

「ショールームへ来て、うわぁっと目を輝かせてくれるお客さんも多くて。『この加工をしてみたい』と面白がってもらえるような印刷加工を多く提供できるのが、EP Printの強みですね」「デメリットはあるけれど、それでもEPで印刷するメリットは大きいと思うんです」

デメリット、というと?

「納期ですね。日本のように『◯日の午前までに』とかっちりしたスケジュールを組むことが難しいんです。もちろん、1週間の納期設定をしたらきちんと制作してもらえますが、1週間のいつ取り掛かるかは職人さんの裁量次第。どのタイミングで作業するか、直前までわからないんです」

お客さんへは余裕をもったスケジュールで提案しているけれど、急ぎの対応が必要なときには、コストが多少上がっても、日本の提携工場で制作するなど、優先順位に応じてほかの案を提案することもある。

「お客さんの要望すべてには応えられないかもしれません。それでも、納得いくものはつくることができると思います。台湾の人たちの仕事のやり方を理解してもらえるような方に、営業を任せられるとうれしいですね」

最後に話を聞くアンナさんは、BXG株式会社の立ち上げメンバーのひとり。デザインと言語の面からEP Printの仕事を支えている。

SNSも担当していて、営業資料づくりのほか、いろいろな企画の相談相手になってくれると思う。

台湾出身で、もともとデザイナーの仕事をしていたアンナさん。台湾の印刷工場で職人さんと直接やりとりをしていた経験を活かして、台湾スタッフと北川さんがやりとりするときの翻訳や、印刷現場目線でのアドバイスをしているそう。

台湾出身で、もともとデザイナーの仕事をしていたアンナさん。台湾の印刷工場で職人さんと直接やりとりをしていた経験を活かして、台湾スタッフと北川さんがやりとりするときの翻訳や、印刷現場目線でのアドバイスをしているそう。お客さんと現地工場をつなぐうえで一番難しいと感じているのが、お互いの要望のバランスをとること。

「たとえば、お客さんは3パターン印刷を試したいと思っていても、職人さんからは『そんなのやってる暇ないよ』と嫌がられることもあって」

「弊社がお願いしている制作物は小ロットなことが多いので、ほかの加工をしている合間で制作されます。コストを抑えられる方法でもあるから、仕方のないことではあるんです」

一方で、受注がなくなってしまえば本末転倒。工場に手間をかけず、お客さんがより具体的に制作イメージをつかめる方法はないかと、試行錯誤してはじめたのが、EP STUDYという取り組み。

シルクスクリーン印刷でどのくらい細い線を出せるか、色の重ね方で見え方がどう変わるかなど、さまざま印刷加工をテーマに、お客さんが気になりそうな項目を実験していく企画。

シルクスクリーン印刷でどのくらい細い線を出せるか、色の重ね方で見え方がどう変わるかなど、さまざま印刷加工をテーマに、お客さんが気になりそうな項目を実験していく企画。自社でサンプル例が蓄積されるし、希望するお客さんにはサンプルの販売もしているそう。

「この取り組みは私たちにとっても学びで。お客さんと一緒に実験して、印刷加工の可能性を探っていけたらと思っています」

お客さんがすべてでも、印刷工場がすべてでもない。

お客さんがすべてでも、印刷工場がすべてでもない。みんなのバランスをとりながら、つい手元に残したくなるようなものづくりを広げていこうとする人たちだと思いました。

印刷の楽しさを分かち合いたい。そう思う人がいたら、ぜひ仲間に加わってください。

(2021/11/8取材 阿部夏海)

※撮影時はマスクを外していただきました。