※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

「大自然がボクらの教室」

取材の帰り道、もらったパンフレットに書かれていたフレーズを読んで、まさにその通りだなと思いました。

自然豊かな高知・いの町にある、「森の小学校 とさ自由学校」。母体は日吉学園という学校法人で、自然体験を軸とした教育を展開している学校です。

その教育方針に惹かれ、全校生徒の約4割は県外から高知に移住してきているそう。

今回は、ここで働く小学校教諭を募集します。

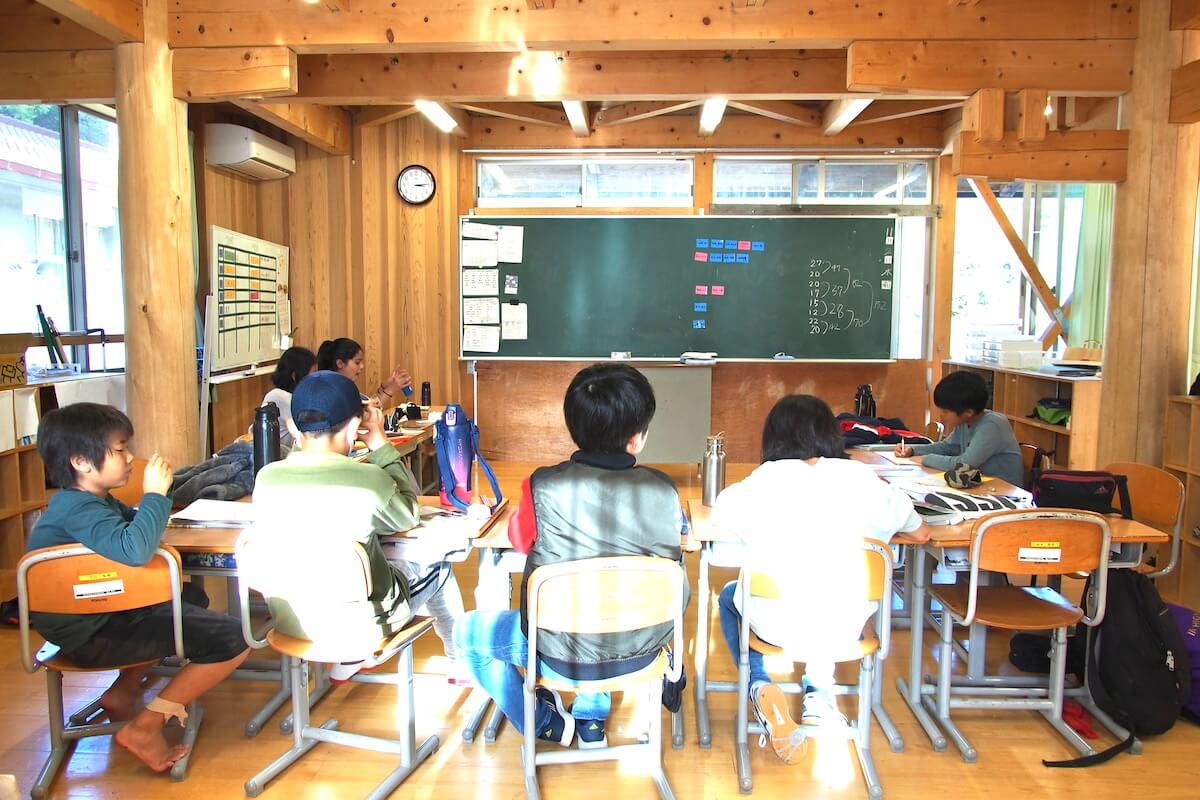

学校のクラス構成は、1〜3年生が混合で学ぶ低学年クラスと、4〜6年生混合の高学年クラスが3つずつ。新しく入る人も異学年で構成されたクラスを受け持つことになります。

まだ開校4年目で、これから変化していく予感を感じられる学校です。

自然が好き、教科書にとらわれない授業をやってみたい。そんな教育にチャレンジしてみたい人はぜひ続きを読んでください。

あわせて、養護教諭、外国語授業を担当するグローバル教育講師、学習支援員も募集します。

高知龍馬空港から車に乗り、空港から太平洋沿いの道を進んでいく。左手には海、右手には山が見え、自然の豊さを感じる。

40分ほどで、県庁所在地の高知市にある「すこやかな杜」というリハビリテーション病院に到着。

迎えてくれたのは、とさ自由学校の理事長の内田さん。現役の脳神経外科医でもあり、この病院の理事長も兼任している。

教育に関わるきっかけとなったのは、勤めている病院の近くにあった幼稚園。関わっていくなかで、内田さんは運営母体である日吉学園の理事長に。

「毎日、子どもたちを森に連れて行きました。園内の遊具は遊び方が決まっているけれど、森のなかでは遊び方が自由なんですよね」

落ちている木の枝を使ってどんな遊びができるだろう、森のくまさんの絵本を森で読んだらどんな気持ちになるだろう。

自然から学べることは、楽しいこと以外にもある。

「たとえば登ったら危ない木に、『きけん』とテープで示されていたら子どもは近づかない。だけどテープを見ているだけで、木そのものは見ていないんです」

「それだと、木のなにが危ないのかわからないまま。もっと自然のなかで自由に遊ぶことが、子どもたちの生きていくための学びにつながると考えました」

そんな学びの時間を小学校にもつなげたい。そんな想いから、2019年にとさ自由学校が誕生した。

「学校の前にきれいな川があって、暑い時期はそこで子どもたちが泳いだり、カニや魚を捕まえたり、よく楽しむんですね」

「これからも楽しく遊ぶためには川がきれいであることが大切で、川の保全には周囲の自然も関わってくる。楽しい体験を通して、社会全体で自然を守る重要性にも気づくんです」

普段は穏やかな川も、台風が来たら一気に荒れる。そんな自然の在り方も、子どもたちは体験から実感していく。

とさ自由学校の先生たちは、実際どんな授業をしているのだろう。

病院を後に、車で40分ほどかけて、お隣のいの町にある学校へ向かう。両側に山がある道沿いには、清流で知られる仁淀川(によどがわ)が通っていた。

学校に到着すると、なにやら校庭が賑やか。ちょうど取材の次の日は、学校に地域の方を招く「勝賀瀬(しょうがせ)祭り」の日だそうで、最後の準備をしているところだった。

子どもたちは、屋台を装飾したり、ダンスの練習をしていたり。

「今日は朝からずっと、動き続けていました。さっき『明日は売り切って、パーティーしよう!』って子どもたちと話してきたところです」

そう話すのは、教員の浦林さん。1〜3年生で構成する低学年クラスのひとつ「クローバーチーム」の担任をしている。

「うちのクローバーチームは明日の祭りで、りんご飴、米粉ドーナツ、お米煎餅、竹ナイフ、お箸袋、布ふきんの販売をするんですよ」

1クラスでそんなにたくさん!

「どんな出しものをするかは、全部子どもたちが決めました。クローバーチームというクラス名も、子どもたちで名付けたんですよ」

とさ自由学校では、あらゆることを子どもたちが決めていく。

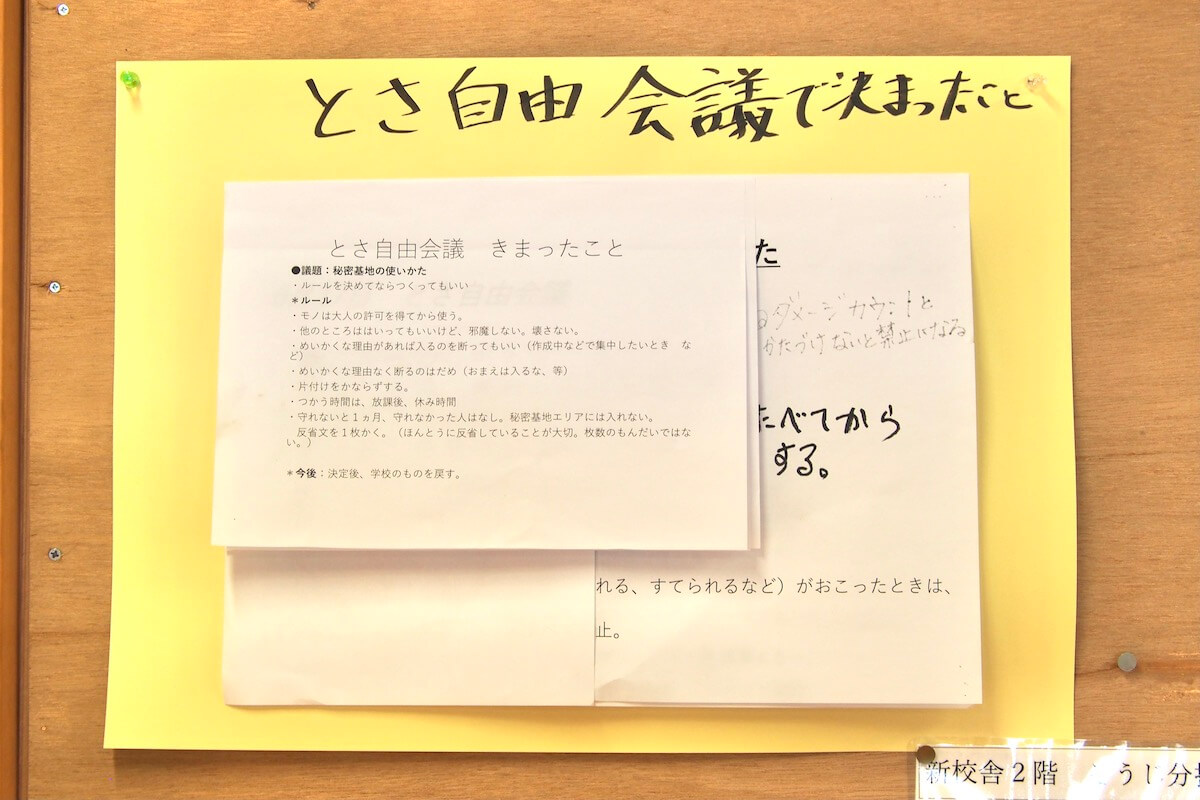

その仕組みのひとつが「とさ自由会議」。子どもたちと教員である大人たちが、それぞれ一票を投じて学校のルールなどを考えていくのだとか。

子どもが好きで、大学時代から教員を志していた浦林さん。ところが、教育実習で生徒から言われた一言をきっかけに、一度は諦めてしまったという。

「男の子と女の子が喧嘩していて、止めようとしたんです。そしたらその女の子に、『先生は本当の先生じゃないから怒れないでしょ』って言われて。正直きついな、と思いましたね」

子どもが自然と放った言葉が、心にぐさりと刺さった。

「教員は向いていないかもしれない」と考えた浦林さんは、教員の道を諦めて、大手ゼネコンに営業として就職。自動車販売のディーラーに転職したあとも、ずっと営業職を続けてきた。

「営業職でメンタルが鍛えられたのと、自分の子どもを通して教育現場と関わるうちに、もう一度教員をやってみたいと思うようになって」

そこで出会ったのが、とさ自由学校の母体である日吉学園の求人だった。

もともとアウトドアが好きだったこともあり、自然体験から子どもたちが学んでいく教育に興味が湧いた。

「働きはじめたら、普通の小学校とは全然違いましたね。そもそも教科書を使わないですし」

とさ自由学校の中心となるのは、「グループラーニング」と呼ばれるプロジェクト型学習。これは、教科や学年の枠を超えて、子どもたちが興味を持つ活動を軸に学習を進めていくというもの。

「うちのクラスは、アウトドアの『ブッシュクラフト』というテーマで活動することに決まって。これは、昔の生活に近い不便さを楽しみながら体験するのが目的です」

テーマが決まったら、具体的にどんなプロジェクトをしていくか考える。

「絵を描きたい、釣りがしたい、実験がしたい。子どもたちからいろいろな意見が出るんですけど、僕は口を挟みません。みんながやりたいことならいいし、助けるよってことだけ伝えます」

もちろん、出た意見の全てが実現するわけではない。子どもたちはどのように決めていくのだろう。

「まず、多数決はしませんね。うちの子どもたちは自分たちがやりたいという想いを大切にしているから、ひとつの意見にまとまることを嫌がるんです」

子どもたちと話していき、一人ひとりのやりたいことを月ごとに計画をして実施をしていくという。

とはいえ、子どもたちが興味のあることだけで、教科の学習が身に付くわけではない。

どんなふうにプロジェクトを通した学習を進めていくんですか。

「この間、流しそうめんをやることになって。だけど道具はないってことは子どもたちもわかっている。すると、森で竹を切ってくるところからスタートするんです」

「僕たちは活動のなかで、意図的に学習場面をつくっていきます。たとえば、切ってきた竹の長さと節の数をみんなで調べる。長さ3mで3つの節があったら、一つ分の節の長さは? って問いを投げかけるんです」

長さを測るときには、mやcmといった単位が出てくるし、一つ分を調べるときは割り算を使う。

1〜3年生がいるクラスだから、すぐに全員が理解できるわけではないけれど、上級生の学習に興味を持つことにつながるかもしれない。

そういったグループラーニングから派生した学習を、プリントやドリルを使って定着していく基礎学習の時間もある。

漢字や四則計算など、子どもたちが学びたいと思ったことを自分で選んで学習を進めていくもので、他学年の内容を自由に学んでもいい。

教員は一人ひとりの個別指導をしながら、全体での学習を取り入れることも。

「今日は黒板に『明日の祭りに明徳義塾高校の和太鼓部が来ます』って書いて、読める? って子どもたちに聞いたら、3年生は読めましたね。1年生は自分で読めないけれど、聞いていたら自然と学んでいくんだと思うんですよ」

「明って漢字について『今は”めい”って読んでいるけど、ほかの読み方は知ってる?』 と聞けば、音読み訓読みの学習につながります。そうやって社会との交流をしながら学習を広げることが多いですね」

教科書通りに教えればいいわけではないから、活動と学習をどうつなげていくか、柔軟な発想力が教員に求められる。

やりたいことや身近な生活場面から始まる学習は、机の上での学び以上に子どもの心に残っていくと思う。

「自分中心だった子が、知らないうちに友だちを思いやる言葉遣いに変わってるときがあるんですよ。一緒に活動して、学び合うことで得られる子どもの成長ってすごいなと思いますね」

そう話すのは、教頭の西岡さん。長年、幼稚園教諭や保育士を経験してきた方で、日吉学園のもみのき幼稚園から1年半前に異動してきた。

「日吉学園の面接ではじめに聞かれたのは、『登山靴持ってますか?』でしたね (笑)」

日々自然のなかで過ごすことがよく伝わりますね。

「子どもって自然に入ると、楽しい!とか不思議だなとか、いろいろなことを感じるんです。空の色が変わったのはどうして? と子どもから疑問が出たら、園に戻って本や図鑑で一緒に調べて。幼稚園ではそんなふうに学んでいました」

しばらくしてとさ自由学校が開校すると、もみのき幼稚園を卒園して、進学する子どももいた。

ところが開校当初は、教員たちが手探りだったこともあり、子どもたちが落ち着かなかった。西岡さんは卒園生の様子を見にいくうちに、とさ自由学校へ転任となる。

「トラブルはいろいろあります。でも、お互いの気持ちを認めてあげ、本人たちが解決できるように関わっていくことが大切で」

トラブルが起こったら、大人が一緒になって子どもの気持ちを一つずつ確認する。どんなことが起こった? そのときは、どんな気持ちがした?など。

「同じようなことが起こると、またかって思うこともありますね。だけど大人が真剣に子どもと向き合うと、だんだん心を開いてくれるようになって信頼関係ができる。そうすると、子どもも自然と落ち着いてくるんです」

とさ自由学校には、もともと通っていた学校で不登校だったり、友だちとうまくいかなかったりといった背景を持って入学する子どももいる。

ここだと学校生活のなかでいやなことがあったとしても、子どもたちは学校が楽しいから、次の日にはしっかりと登校する。

少人数だからこそ、子ども同士の関わりも深い。体験を通して、人との関わり方について学べることも多いと思う。

「ここの学校は勉強を教えればいいわけではなく、学び方をサポートするというむずかしさもあります。明るくて前向きで、子どもからパワーをもらって自分自身も成長していきたいと思える人なら、楽しく働けると思いますよ」

自然や人との関わりを通して、どんな学びが生まれていくか。教科書のなかに答えはありません。

子どもと一緒に自然を楽しみながら、その瞬間しかできない学習をしてみたい。

そんな想いのある人を、待っています。

(2022/11/2 取材 小河彩菜)

※撮影時はマスクを外していただきました。