※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

「牛乳、なくなりそうだったから買ってきたよ」

とあるドラマで、主人公が言っていた台詞。

いつも冷蔵庫にあるものと聞かれて、牛乳が思い浮かぶ人も多いと思います。

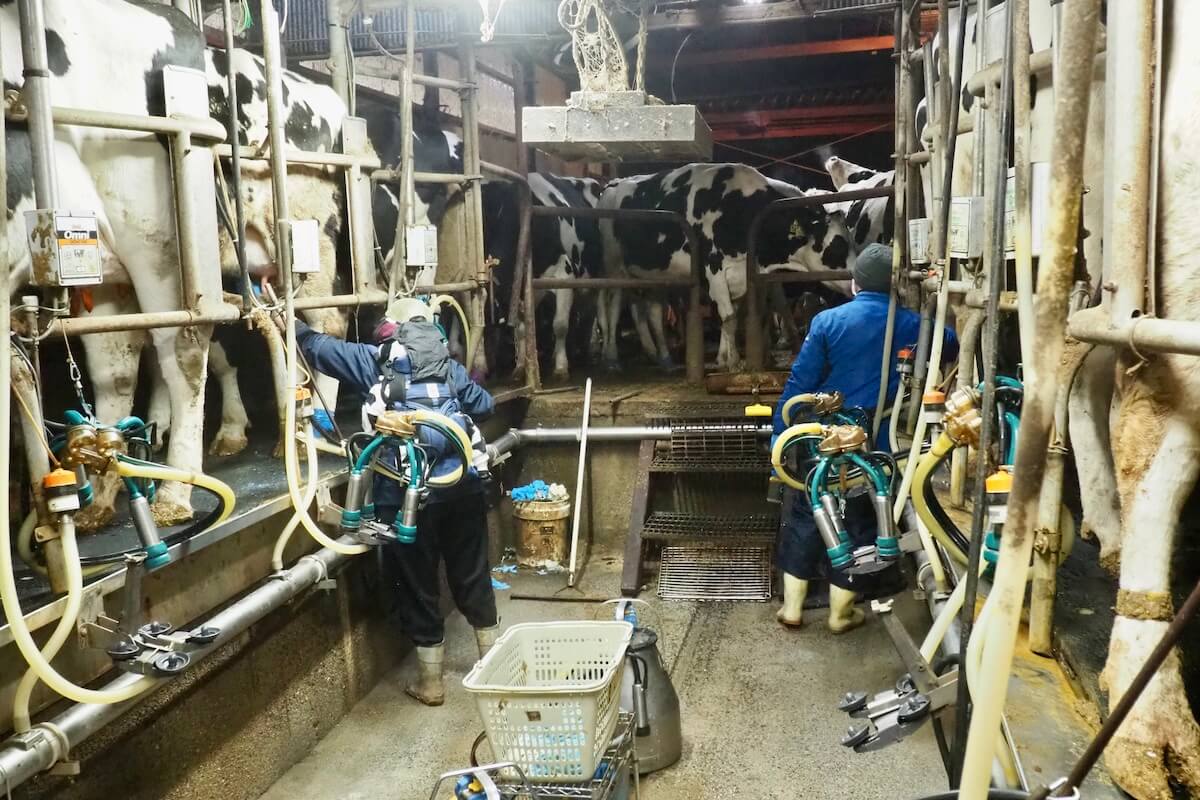

だけど、搾乳現場を見たことがある人はどれだけいるだろう。

私も、今回の取材で初めて立ち会い、牛の大きさに圧倒されました。

牛は毎日2回、搾乳しないと病気になってしまうそうです。12時間ほど間隔をあけるので、朝と夕方に作業が入ります。

お盆も年末年始も関係なく世話をするため、酪農家には休みがない。

この状況を変えるために生まれたのが、酪農家に代わって搾乳等の作業をおこなう酪農ヘルパーという仕事です。

今回は、東京からほど近い長野県佐久穂町で、酪農ヘルパーとして活動する地域おこし協力隊を募集します。

佐久穂町は、長野県の東側に位置するまち。北陸新幹線を利用すれば、東京から2時間ほどで到着する。

JR小海線の海瀬駅で下車すると、外は零度を下回っていてかなり寒い。

浅間山も、すっかり雪化粧していた。

落ち着いたまちなかを10分ほど歩き、佐久穂町役場へ。

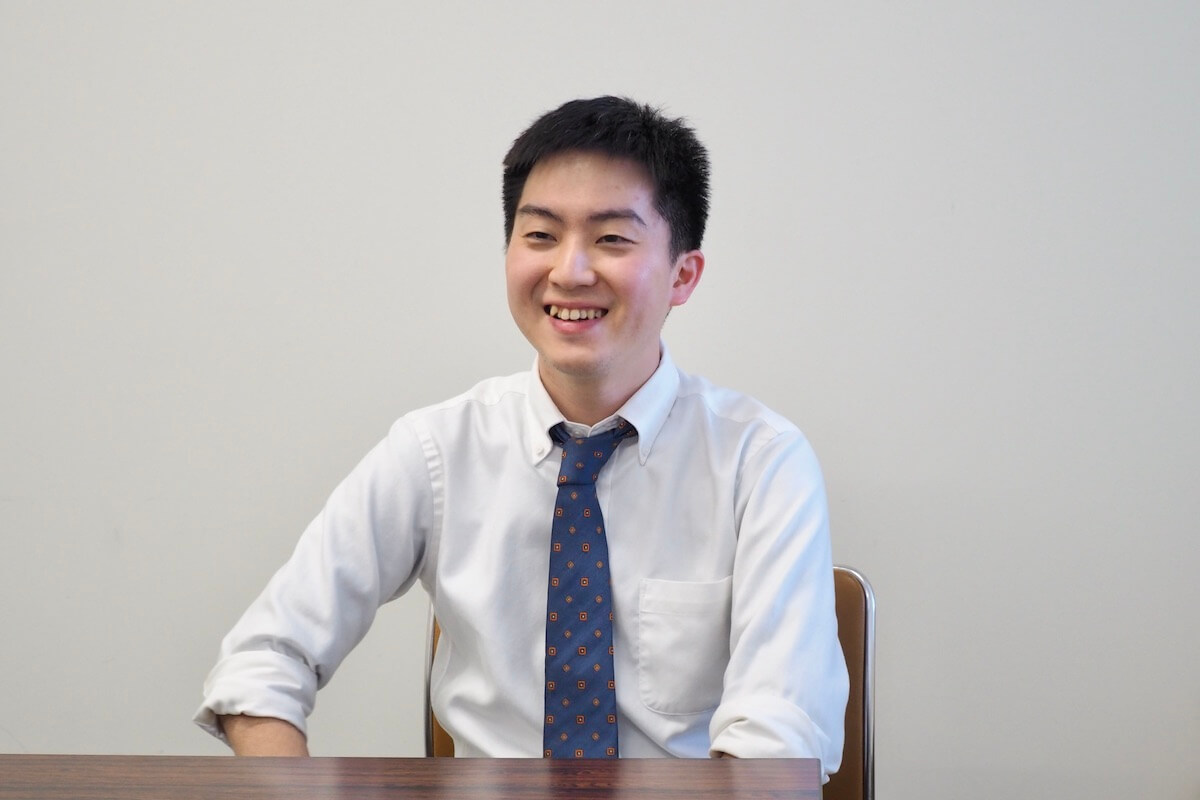

2階の会議室で、今回の募集について農政係の潮田さんに話を聞く。

「佐久穂町は、冷涼で寒暖差が激しく、晴天率が高い。水資源も豊富なので、農業をするには恵まれた環境なんです。町内には農家さんがたくさんいます」

「野菜や果実、花の栽培に取り組んでいる方もいますし、酪農家さんも7軒いらっしゃるんですよ」

佐久穂町にある、標高1600mを超える八千穂高原。

ここでは古くから酪農が営まれてきた。

「佐久穂町でとれた牛乳は、昔から小中学校の給食で飲まれています。地元のスーパーにも必ず置いてあるので、この地域の人には広く知られていますね」

「町内の酪農家さんは、皆さん家族経営で。後継者がいなくて悩んでいた時期も長かったんです。それが、ここ数年で息子さんたちが戻ってきてくれて。今は、20代〜30代の若い方たちが切磋琢磨しあいながらみんなで頑張っていて、すごく良い雰囲気なんですよ」

何かきっかけがあったんですか?

「2013年にできた、八千穂TMRセンターの影響は大きいと思います。牛が食べる餌をつくって、各酪農家さんのもとに届けてくれているんです。長野県で唯一、酪農家さんの出資によってできた施設なんですよ」

餌の生産・準備は、酪農家の仕事の半分を占めるともいわれている。

牧草やトウモロコシなど十数種類に及ぶ飼料の栽培や仕入れ、収穫した後の餌づくり、さらには栄養管理まで。

すべてTMRセンターが担うことで、酪農家の負担が減り、牛の世話に力を注げるようになった。

さらに、仕入れや生産のコスト減につながり、TMRセンターができてから酪農家さんの利益は一気にあがったんだとか。

「環境がよくなったとはいえ、酪農家さんたちに休みがないという事実は変わっていません。牛は、毎日必ず朝と夕に搾乳しないと病気になってしまう。365日、お世話をする必要があるんです」

「北海道のように酪農が盛んな地域では、酪農ヘルパーの方々が各牧場に週1日ほど来て、酪農家さんをサポートする体制が整っています。一方で、佐久穂町ではヘルパーさんの数が足りていない。月に一度休日があるかどうか、という現状なんです」

休みがなければ、少しのおでかけもままならない。

「結婚したばかりなのに新婚旅行にいけていない」「子どもを家族旅行につれていくのも難しい」という声もよく聞くという。

「ヘルパーさんのおかげで休みができたら、気持ちの面でも余裕が生まれると思うんですよ。そしたら、『仕事でもっとこういうことをしてみたい』というアイデアも生まれるんじゃないかなって。そうして、佐久穂町の酪農がどんどん盛り上がったらいいなと思っています」

今回募集する人は、地域おこし協力隊として主に酪農ヘルパーの仕事を担うことになる。

具体的な仕事は、牛舎の掃除やエサやり、搾乳や子牛の哺乳など。その日担当する酪農家のもとで、朝と夕に4時間ずつ作業する。

昼間は休憩時間で、ヘルパー業務以外に「牛糞の有効活用にも取り組んでほしい」と潮田さん。

「牛糞を集めて堆肥にしているんですが、最近は売上が下がってきていて。堆肥が売れるようになれば酪農家さんの収入も安定するので、もっと力を入れていきたいんです」

「佐久穂町には農業をしている方がいっぱいいらっしゃる。どんな堆肥だったら使いやすいのか、ヒアリングしていくことからかなと思います。堆肥づくりを通じて、農業も発展したらうれしいですね」

佐久穂町の農家は、どんな堆肥を使っていて何に困っているのか。話を聞く過程で自然とまちとのつながりもできそうだ。

「動物が好きな人も、酪農ヘルパーという仕事はなかなか知らないと思うんですよ。こういう道もあるんだよって、まずは知ってもらえたらうれしいですね」

先ほど話に出てきた八千穂TMRセンターが、今回の協力隊の受け入れ先。

作業内容は各酪農家さんのもとで学びつつ、全般的な指導やシフト作成などで力になってくれるのが有賀さんだ。

有賀さんは、岐阜県出身。もともとは会社員として、牛の飼料や牧草種子の販売を担当していた。

「たまたま入った会社でさ。当時はよく『牛の気持ちになって考えろ』って言われたけど、何聞いても『モウ』しか言わないじゃねえか、気持ちなんてわかんねえよってずっと思ってたね」

「だから俺、正直牛は苦手だよ。これがベストって計算して餌をつくっても、いうこと聞かねえんだもん。餌の成分分析かけたり牛の体調や牛乳の成分を見たりって、とにかく常に真剣勝負。大袈裟かもしれないけど、生かすも殺すもこのセンター次第だと思って、神経すり減らしてやってます」

生き物相手だから、常に真剣勝負。それは、酪農ヘルパーも同じ。

少しの間違いが、牛の体調不良につながることもある。

「生き物だから、いつなにが起こるかわからない。牛も、乳が急に出なくなるとかいろいろな病気がある。なかには、搾乳しようと乳房を触ったときに『あれ、ちょっと違うな』って気づけるものもあるんだよ」

「だから、サポートへ行ったときに『これ、ちょっとおかしいですよ』って、酪農家さんとコミュニケーションをとれることが何より大切だと思うね」

日々異なる酪農家のもとを訪れるからこそ、変化に気づけることもあると思う。

最初は間違ってもいいから、ちょっとした違和感でも無視せず伝えることを心がけてほしい。

「酪農って聞いてみんなよく思い浮かべるのが、ハイジの世界。アニメでもドラマでも、綺麗なとこだけでさ、汚いところは映さない。でも実際は、牛舎にいれば匂いがつくし、糞はとびちるし、どつかれることもあるわけ」

「牛の出産だって、初めて立ち会ったときは衝撃でひっくりかえるやつもいるからね。だけど、酪農家を目指すにはどれも必ず通る道なんだよね」

酪農に関心があっても、実際に取り組んでみなければ、本当に自分にあっているかどうか、わからないことも多いはず。

お金をもらいながら実際の現場を経験できるこの環境は、かなり恵まれていると思う。

「全国的に見ても、かなりレアなケースじゃないかな。実務的な作業はもちろん、興味があれば、餌の勉強や大型機械の資格も取得できる。酪農塾じゃないけど、酪農について幅広く学べる場所だと思うよ」

「それに、佐久穂町の酪農家さんは、全国的にみてもトップレベルじゃないかな。1頭あたりの乳量、乳成分が高いのは、しっかりとした知識や経験に裏付けされているから。外部講師を招いた勉強会もしてるし、みんなでどんどんステップアップしているところだね」

酪農ヘルパーとして3年間経験を積んだあとは、本人のやりたいことにあわせていろんな選択肢があり得るそう。

引き続き酪農ヘルパーとして働くこともできるし、TMRセンターで働く道もあるかもしれない。農業に興味が出てきたら、酪農ヘルパーと兼業することもできる。

協力隊としての活動期間中は、週に一度潮田さんたち役場の方との面談もあるので、相談しながら卒業後の道を決めていけばいい。

気づけば、すっかり日が暮れていた。

せっかくなので、夕方の搾乳を見学させてもらうことに。

協力してくれたのは、篠原さんご夫妻。2人のお子さんを育てながら酪農を営んでいる。

笑顔で迎えていただいたあと、さっそく作業へ。

奥さんの沙保さんが「いくよー!」と声をかけると、牛たちがゆっくりと、搾乳機のほうへやってきた。

丁寧に体をふき、機械をつなぐと、自動的に乳が集まっていく。60頭分の搾乳で2時間半ほどかかるらしい。その間に、牛舎の掃除や餌やりを進める。

作業中の沙保さんに、話を聞かせてもらう。

沙保さんは、もともと酪農ヘルパーとして働いていたそう。

「テレビ番組をきっかけに、酪農家さんかっこいいなあ、牛って可愛いなあと思って。専門学校に通って、ヘルパーになりました。でも現場に入ると、学校で習ったこととの違いもいろいろあって大変で」

「一番難しかったのは、酪農家さんごとにやり方が違ったこと。みなさんこだわりをもっていて、考え方もそれぞれ。作業の順番や方法など、細かな違いがたくさんあるんです」

牛舎の構造や飼育方法、搾乳に使う機械も、家によってバラバラ。

搾乳はできる限り絞ったほうが良いという考えもあれば、絞りすぎると病気につながるという考えもある。

各酪農家のやり方を尊重するため、違いをしっかり覚えることが必要だという。

「大変だけど、親切に教えてくれる方ばかりでしたし、『丁寧にやってくれて助かるよ』とか『ありがとう』って言ってくれるのがすごくうれしくて、楽しかったですね」

酪農ヘルパーは、酪農家にとって欠かせない存在。自分の仕事の手応えを直接的に感じられる役割だと思う。

「やっぱり、牛が好きな人に来てもらえたらうれしいですね。私は特に、牛の目が好きで。クリクリしてて可愛いんですよ。人懐っこい子だと、後ろからトコトコついてきてくれることもあるんです」

「搾乳しているときも、じーっとしている子もいれば嫌がる子もいて、一頭ずつ性格が違うのも可愛いですね。生まれてから大人になるまで時間をかけて育てているので、こんなに大きくなったんだなって親心を感じることもよくあります」

最後に、沙保さんがこんなことを言っていました。

「私も、酪農ヘルパーという仕事があるなんて知りませんでした。だから今回来てくれる人も、気負いせず『興味あるかも、ちょっとやってみたいな』くらいの気持ちで、全然いいと思うんです」

酪農に携わるって、なかなかハードルが高いように感じるかもしれない。だからこそ、酪農ヘルパーという形で一歩目を踏み出せるのは、すごく良いなと感じました。

選考過程では、2泊3日の酪農体験もあるそうです。牛たち、そして命と向き合う人たちに、会いにいってみてください。

(2022/12/20 取材 鈴木花菜)

※撮影時はマスクを外していただきました。