※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

「明日子さん」「みおさん」「すーさん」

ノンブルのみなさんは、お互いにそう呼び合っていました。なんだかほっこりして、ずっといられるような安心できる空間。一方で、みなさんの口調や言葉からは、ブレないノンブルへの思いも伝わってきました。

ノンブルは「水縞(みずしま)」などの文房具ブランドの運営とデザインをする会社です。

水縞は、水玉好きなデザイナーの植木さんと、縞々好きの文房具店の店主、村上さんのふたりで立ち上げたブランド。

「手に取った人が、工夫や創造を自由に広げ、考えること、つくることの喜びと出会うきっかけをつくりたい」、その思いから、こだわりの素材とユニークな使い方を掛け合わせたオリジナル商品の製作や販売を行なっています。

今回は「水縞」をはじめとするノンブルの商品の企画・デザインに携わるスタッフを募集します。まずはアルバイトからのスタートですが、お互い相性が良ければ社員になることもできます。

西荻窪駅を出て、北銀座通りへ進む。

左には行列の町中華、右には精肉店。その間を路線バスや自転車が通っている。生活感があって住みやすそうな街。

緩やかな下り坂を5分ほど歩くと、1階にパン屋さんが入っているビルを見つける。ノンブルのオフィスは、その2階にある。

裏にある扉を開けると、目の前に階段が。「どうぞ」、と上から笑顔でのぞき込む人の姿が見える。

階段を登ると、棚にきれいに並べられた手帳やレターセットが。

かわいいなあ。

手に取りたい気持ちを抑え、まずは迎えてくれた代表の植木さんに話を聞く。

大学では建築設計を学び、設計事務所に就職。設計だけでなく、家具や布など小物のデザインを手掛けていた。

あるとき、設計の仕事でタイに行った際に、気になる紙のテープを見つける。

それは今で言うマスキングテープのようなもので、まだ日本では知られていないものだった。幅が狭くて鮮やかな色が気になり、購入していくことに。

「帰国後、行きつけの文房具店の村上さんにプレゼントしたら『これは流行る!日本で広めたい!』と言ってくれて。すぐ、タイまで買い付けに行きました」

細くてカラフル。並べてもかわいいし、どんなところに貼るかを考えるのも楽しい。タイではスーパーで売られていて、普通のテープとおなじように補強の用途で使われていたそう。

「村上さんと一緒にタイに行ったりもして、すごく趣味が合って。私はデザイナーで、彼女は文具店の店主。違う立場でも、一緒にやったらひとりではつくれない物を生み出せる。そう感じたんです」

それをきっかけに、植木さんが所属していた設計事務所に「水縞」のブランドを立ち上げてもらった。

おもしろいもの、珍しいもの。アンテナを張って好きなものを集めていく。

「だんだん水縞に力を入れたいと思うようになって。会社から独立させてもらって、ノンブルという会社を立ち上げました」

その後も、コツコツとデザインして、個性的な文房具をつくっていった植木さん。つくる楽しみがある一方で、納得のいくオリジナルの商品をつくるのは大変だった。

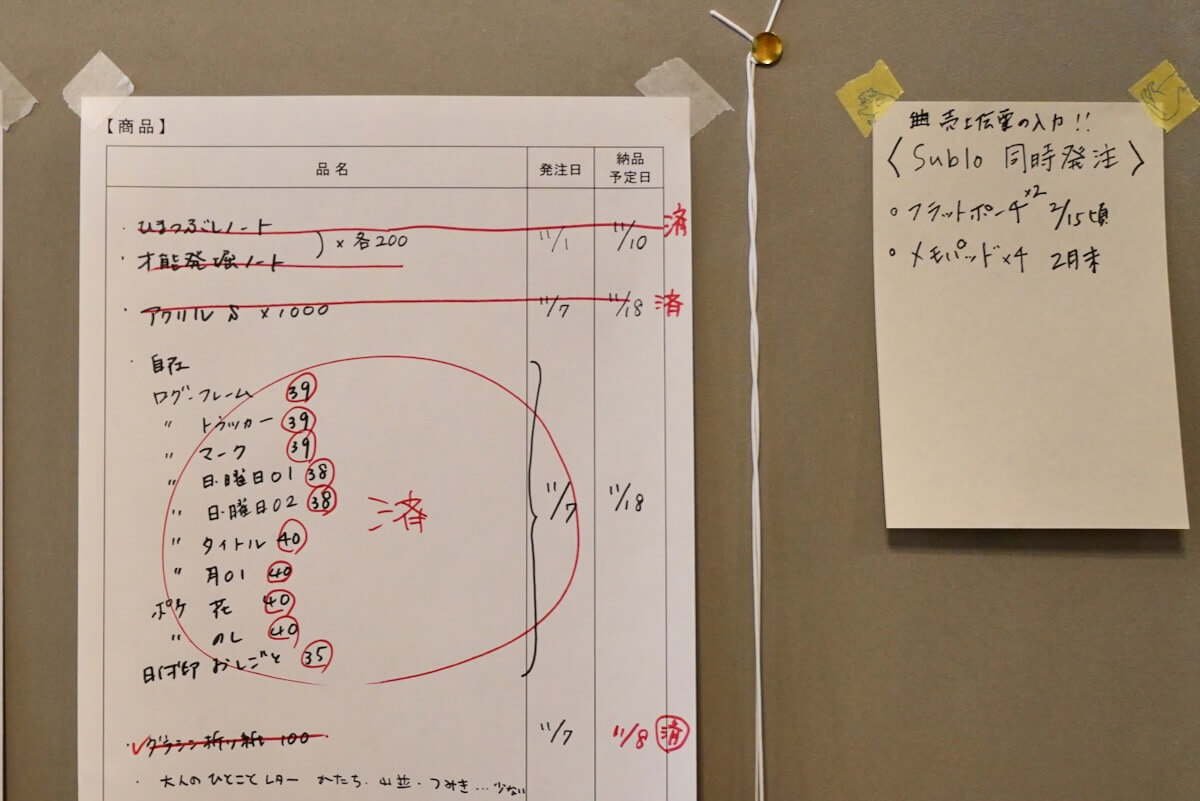

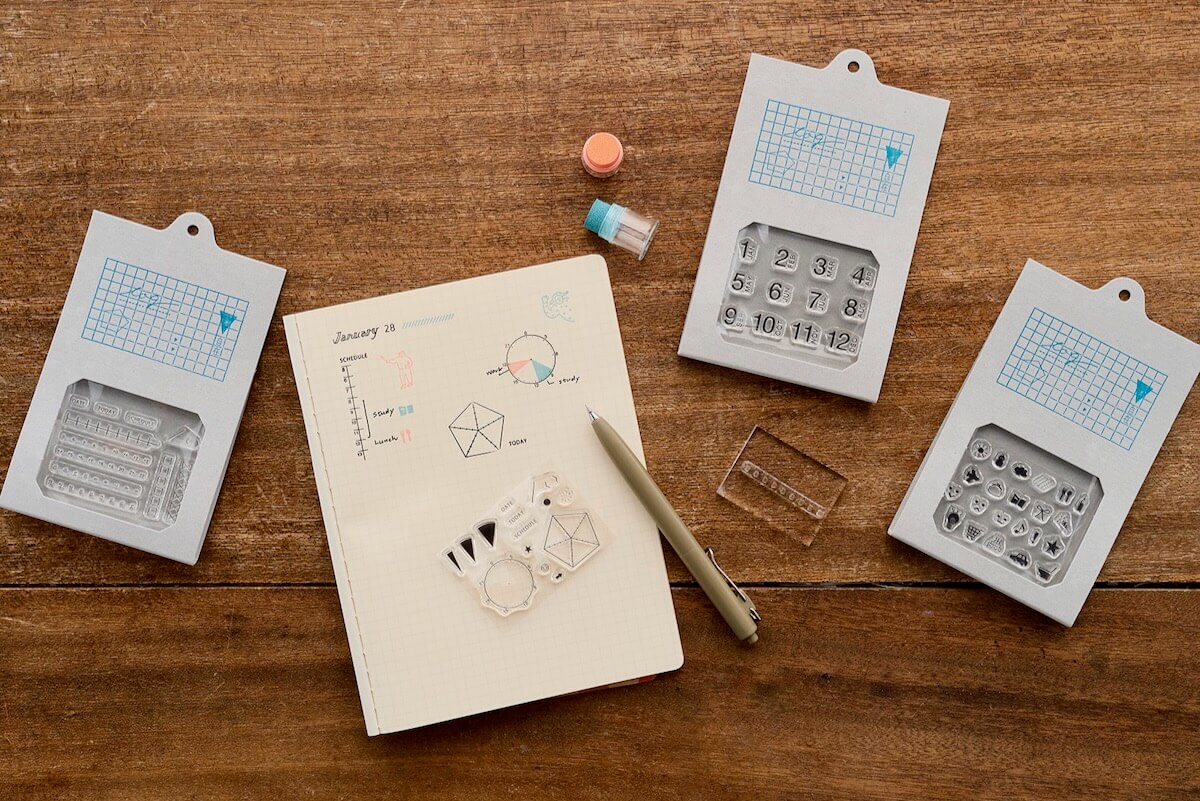

その例として紹介してくれたのが、ハンコ万年カレンダー。11個のパーツを並び替えることで、どの月のカレンダーもつくることができる。

もともとは、これもタイで見つけた製品から生まれたそう。英語のパーツが使われた別の用途のものからからヒントを得て、パーツを組み替える仕組みを思いついたという。

「つくり始めたのは15年くらい前で、何度も仕様の変更をしてきました。最初はすべてタイで製造していたんですが、質を高めるために持ち手はタイで、ゴムの部分は日本でつくった時期もあって」

ただ、工場同士の連携が難しく、備品のロスが多く出たり、納期に間に合わせることが大変だったりと苦労も多かった。

トラブルを減らし、より質の良いものにしたい。

そんな思いから、国内のいくつもの工場に連絡をし、昨年からは木製の持ち手も日本で生産できるようになった。柔らかく手触りも良い。

「ハンコの魅力は、ほかにはない味わいがあることだと思っていて」

「手書きで描くのとも違うし、パソコンで一気に印刷するのとも違う。自分の手で、同じものを繰り返し描けることがおもしろいんです」

ハンコを押すことも、ものをつくることも。何度も試すことでお気に入りの味わいになる。

「その感じがすごく好き」

その感じ、というと?

「なんていうんだろう… かわいすぎず、渋すぎない感じ、みたいな。その塩梅がすごく難しくて」

「水縞らしい商品をつくるには、仲間と一緒につくることが大切なので、一緒に働く人とは、この感覚を共有していきたいと思っています」

また、15年勤めていたスタッフがオランダに移住することに。そのスタッフは、ヨーロッパでも水縞を広げていきたいという思いを持っている。植木さんも、これからは日本だけでなく海外でも販売していくブランドにしようと考えているところだ。

そのため、より魅力あるものづくりに取り組んでいけるよう、デザインや商品の製作に深く関わってくれる人に来てもらいたいという。

「小さな会社でマルチタスクが多いので、デザイン以外の仕事も多いです。たとえば梱包や出荷、イベントへの参加とか。さまざまな仕事を楽しめる人に来てほしくて。あと、せっかく入ってもらうなら、長く働いてもらいたいなと思います」

たとえば、パソコン上でデザインするだけではなく、自分の手でものづくりにも携わりたい人など。

小さい会社で企画やデザイン、制作、販売まで工夫しながら切り盛りしているので、率先して手を動かし、チームワークを大切にできる人が合っていると思う。

次に聞いたのは、オランダに行く根井(ねのい)さん。

「この会社に入ったのは、2008年ごろでした。結婚をきっかけに前職を辞めたとき、たまたま紹介してもらって。アルバイトとして働きはじめたんです」

「もともと文房具の業界で経験があったわけではなくて。ただ文房具とか雑貨が好きで、気づいたら15年経っていました」

ここまで働き続けられたのはどうしてでしょう。

「ノンブルの働き方って、内職や出荷、電話の対応も。ひとりがいろんな業務をやるんです。専属の仕事もあるんですけど、ほかの人の仕事もちょっとずつ補い合っていて」

たとえば、商品の一つであるレターセット。

納品の段階では、便箋と封筒がばらばらの状態で届く。それらを組み合わせて、帯を巻いて袋に入れるという作業を経て、ようやく売り場に置かれる。

「注文が1ヶ月で1000個とか納めることもあって。外注で内職さんにお願いすることもあるんですけど、社内のメンバーだけでやることも多い。なので、それぞれの仕事をしながらみんなで一斉にやっています」

助け合う。それは仕事だけではなく、プライベートでも同じ。子どもがいる人もいるため、お子さんの急な発熱での早退などにも柔軟に対応している。

「子どもがいてもかなり働きやすい環境だと思います。定時にはほとんど帰れるので」

「毎日16時に集荷の方が来て、それまでに商品を梱包しておく必要があって。作業は黙々とやっていますね」

肩を並べながら、商品がきちんとお客さんの元へ届くように。そしてともに働く仲間が働きやすくなるように。お互いを思いやりながら手を動かす。

オランダに行っても、根井さんの思いは変わらないのだろうな。

最後に話を聞いたのは、去年の8月に入社した鈴木さん。

以前は雑貨や文具を取り扱う書店でアルバイトをしていた。

「子どもが3人いて、それぞれ学業や部活、アルバイトをしていて。だんだん、手がかからなくなって、自分の時間に余裕が生まれたんです」

「それで、ふと『自分はこれからどうしよう』と立ち止まってみたら、『お母さんもできるって子どもたちに見せたい』という思いが出てきて。そのとき、ちょうど募集があったので応募しました」

前職でも水縞の商品を取り扱うことがあった。

「ノンブルが出していた『自在ハンコ』を仕入れたとき、お客さまにどう紹介するか迷ってしまったことがあったんです」

スタンプのパーツを貼り替えることで、さまざまな模様を組み合わせることができるハンコ。ただ、一目見ただけでは使い方を理解するのが難しかった。そこで、使い方を教えてほしいとノンブルへ連絡したそう。

「すぐに素敵なサンプルの説明が送られてきて、商品に対しての愛があるなって感じました。なんていうか、子どもを送り出すように大切にしている感じ」

「それがきっかけになって、売る側だけじゃなく、つくる側にもなってみたいと思ったんです」

ものをつくること、子どもを育てること。愛情を込めたからこそ、手元から離れたあとも大切にされてほしい。

入ってからの印象はどうでしたか?

「想像よりすごく楽しいですね」

「ここで働くまで、文房具がつくられる過程を知らなくて。別室で作業しているときも、新しい企画の話とかが聞こえてきて、毎回こうやって文房具が生まれるんだって、ワクワクしています」

ほかにもイベントに出展した際、実際にお客さんを前にして接客したことが印象的だった。

商品を自分たちの店舗で販売しているわけではないので、お客さんの反応を見ることができるのは貴重なこと。

「来てくれた人から、『楽しみにしてました』と声をかけてもらうこともあったし、『どれにする?』と手に取って迷っている様子を見ることができたのもうれしくて。お客さんと接する大切さをあらためて感じました」

まっすぐにそう話す鈴木さん。

逆に、大変なことはありますか?

「そうですね… 重い荷物を持つことも結構あって、体力は必要なのかなと思います。紙ものとか在庫を入れた段ボールはずっしりしているので」

「元気な人が来てくれたらうれしいです」

ノンブルで働く人たちはハリがあって、明るい。けれど、落ち着いていて安心感がある。それは、みんなで思いやりながら歩んできたからなのかもしれない。

ずっとここにいたい、そう思える空気感のなかで、心地いい働き方をしている会社だと思いました。

(2023/2/7 取材 大津恵理子)

※撮影時はマスクを外していただきました。