※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

着物に使われる絹は、蚕が吐き出す糸からつくられる素材です。

普通は、一頭の蚕がひとつの繭をつくるものですが、ごくまれに、二頭の蚕がひとつの繭に入ることがあります。二つの糸が絡まってできた「玉繭」は、通常より大きくて不格好。

糸に節ができやすいので、出荷用として売ることはできない。農家の人たちが「せめて自分たちのために使おう」と、繭から糸を紡ぎつくった織物。それが紬(つむぎ)と呼ばれる着物のルーツです。

人の手作業でつくられる紬糸は、驚くほど柔らかく、織りあがった生地もふっくらと軽い。石川県に受け継がれる牛首紬などは、今もこの伝統的な手法でつくられています。

日本にはこのほかにも、地域や風土のなかで育まれた多種多様な布の文化がありますが、着物を着る機会が減るにつれ、ものづくりは厳しい現実に直面しています。

美しい布をつくる職人さんを応援したい。

そんな思いから生まれたファッションブランドが、MIZEN。着物のためにつくられた織物を洋服に仕立て、現代のライフスタイルのなかで楽しむ提案をしています。

今回は、東京・青山にあるショップで販売を担当するスタッフと、アトリエでPRなどを中心にディレクターの右腕としてブランド運営に携わるスタッフを募集します。

どちらも、コミュニケーションを通してMIZENの考えを伝えていく仕事ですが、ストーリーテラーにとどまらず、ものを売ることについてのプロ意識を持てる人を求めています。

デザイナーとの距離も近い現場なので、洋服の販売経験を活かしながら、企画やものづくりなど、新しい領域に踏み出していける仕事だと思います。

東京・青山。根津美術館の近くにあるMIZENのアトリエを訪ねたのは、ショップのオープンが間近に迫った2022年11月のこと。

代表の寺西俊輔さんと、デザイナーで台湾出身のMOLLYさん。ミラノで出会ったおふたりは、私生活でもパートナーなのだそう。

MOLLYさんが身につけているスカートはMIZENのオリジナル。着物の生地とニット素材を組み合わせたデザインで、独特の存在感がある。

「これは結城紬の反物ですが、大島紬や牛首紬など別の反物を使うと、同じ形でもまったく違う雰囲気になります。ショップでは、お客さんに生地を選んでもらうセミオーダーで販売していく予定です」

紬などの反物は洋服の生地に比べて幅が狭く、単価がとても高いため、今まで多くのデザイナーが憧れながらも敬遠してきた素材。

MIZENでは、なるべく生地を無駄にしないパターンやニット素材との組み合わせなど、さまざまな工夫を重ねることで、洋服として成立させている。

「ときどき、『うちの母の着物を洋服に仕立ててもらえませんか?』って、ご相談いただくことがあります。ただ、そういったお話はお断りしていて」

「MIZENは、あくまでも職人さんを応援するためのプロジェクトなので、新しい生地を使って、産地の経済を循環させていきたいんです」

日本のものづくりに強い思い入れを持つ寺西さん。もともとは海外志向で、日本の文化は眼中になかったという。

学生時代はヨーロッパのファッションシーンに憧れ、建築を専攻する傍ら独学で服をつくっていた。「そんなに熱意があるなら」と、大学の先生に紹介されたのがヨウジヤマモトのアトリエ。

「毎日ひたすら仮縫いをする、修行みたいな日々でしたね。自分が線を引いた型紙が、立体的な洋服になるおもしろさにのめりこんでいきました」

28歳のとき、キャロル・クリスチャン・ポエルで働く機会を得てミラノへ渡り、一度の転職を経て、パリにあるエルメスのメゾンへ。

海外では思った以上に「日本人を採用したい」という企業が多かったという。

「彼らのなかにはおそらく、日本人はパターンが上手いっていうイメージがあったと思うんです。イッセイミヤケさんの洋服が折り紙みたいだって言われるように、日本人デザイナーの服は形がおもしろい。その技術力を評価されていたんだと思います」

そうして寺西さんが少しずつ自分のアイデンティティとしての「日本」を意識するようになったころ、パリの展示会で着物に出会う。

「そのうちのひとつが紬です。一見すごく地味だけど、色使いや糸の繊細さが美しい。何より、まだこんな手仕事をやっている人がいることに衝撃を受けました」

それからは休暇で日本に帰るたびに工房を訪ね歩き、着物の魅力を知ると同時に、後継者不足や市場の縮小など、業界が抱える課題も知ることに。

「工房の社長さんたちは、『もう日本にはマーケットがない』って言うんです。呉服は売れないし、洋服の素材として提案するにしても、日本にはそれだけ高価な素材を扱えるラグジュアリーブランドがない、って」

オートクチュールの文化が残るヨーロッパであれば、高級素材に興味を示すクリエイターも多い。その可能性を求めて、海外にアプローチする日本の伝統工芸産業は少なくない。

寺西さんはその現状に、どこか違和感を感じたという。

「海外のブランドにとって日本の着物は、“ネタ”のひとつでしかない。仮に職人さんの生業が行き詰まってつくれなくなっても、別の素材を探すだけ。もっと職人さんを大切に思ってくれるマーケットを、日本につくるべきじゃないかと思うようになりました」

「それに、日本の手仕事が詰まった服は、着る人に誇りを与えてくれます。海外に出ると、自国の文化に対する教養を重視されるので、社交の場で和服の正装に代わる勝負服として提案していけたらいいな、という思いもあったんです」

寺西さんは2018年に帰国し、着物を使ってオーダーメイドで洋服を提案するブランド「ARLNATA(アルルナータ)」を立ち上げる。

理念に共感してくれるお客さんの輪が少しずつ広がるのを実感する一方で、自分が細々と活動するだけでは、地域の産業を変えられないという迷いもあった。

地域の産業を変えるためには、もっとビジネスの規模を大きくする必要がある。その思いを後押ししてくれたのは、「ふるさとチョイス」などのサービスを運営するトラストバンクの創業者、須永珠代さん。

もともとARLNATAの顧客だった須永さんと共同で、2022年の春にMIZENのプロジェクトをスタートさせた。

以来、生産体制も少し大きくなり、メンバーも増えた。

その一人が、生産管理担当の武田さん。もともとはボタンやファスナーなどの服飾資材を扱う問屋で働いていて、寺西さんとは取引先の関係だった。

「海外の有名なブランドで経験を積んだデザイナーっていうと、普通は雲の上の存在を想像しますけど、寺西さんたちはすごく腰も低いし、チャーミングな方だと思います」

「ただ、やっぱり、こだわりはすごいです。服飾資材屋だった僕からすると、テープ一つにこんないい素材使うの?って、驚きます。素材も技術も、MIZENじゃないとできない要素がたくさんあるんです」

MIZENの洋服は、生地だけでなく縫製も一級品。特にニットと着物の縫合は難しく、日本でも数少ない技術を持った工場が、特別に小ロットで対応している。

そのほかの縫製も一級和裁師の資格を持った技術者に依頼しているので、洋服の裏側まで美しい。

日本には、反物の職人さんだけでなく、縫製やニットなど、それぞれの分野に優れた技術を持った人たちがいる。彼らが正当に評価される社会をつくることも、MIZENが目標とすることのひとつ。

今までにない服づくりを目指す過程では、技術にも素材にも、いろんな挑戦が生まれている。

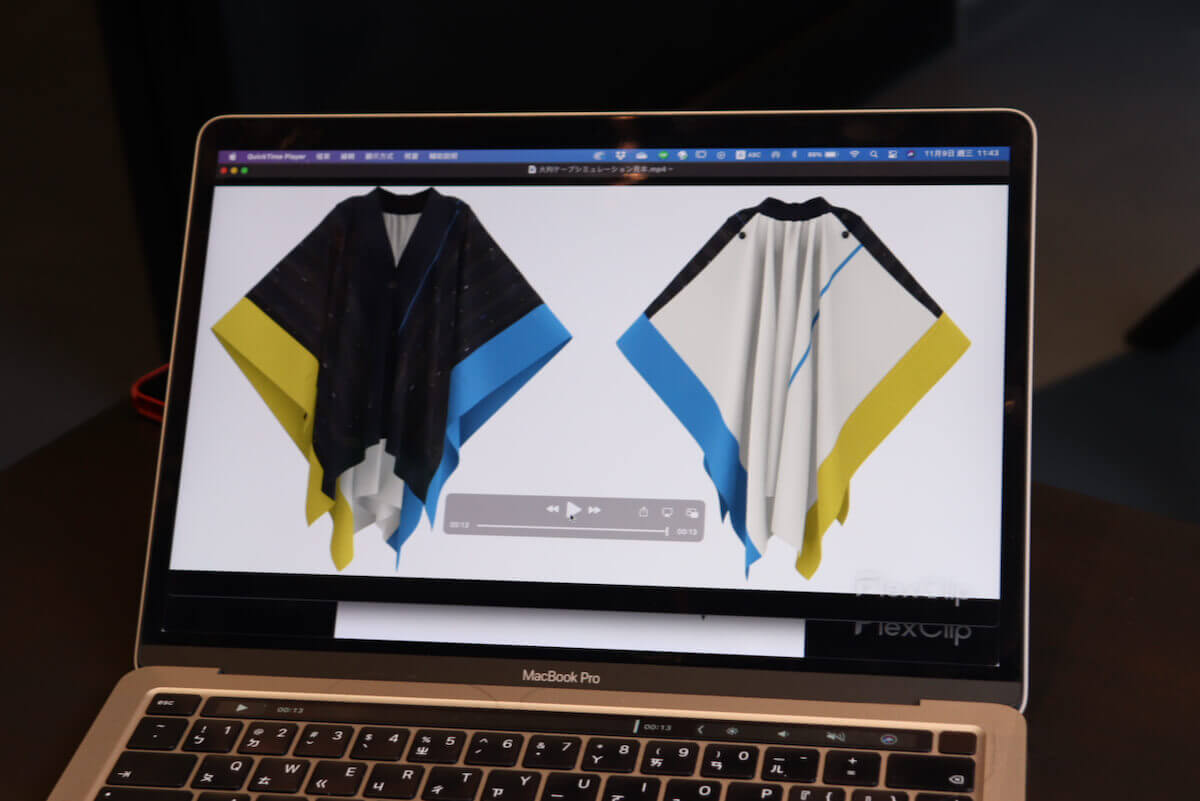

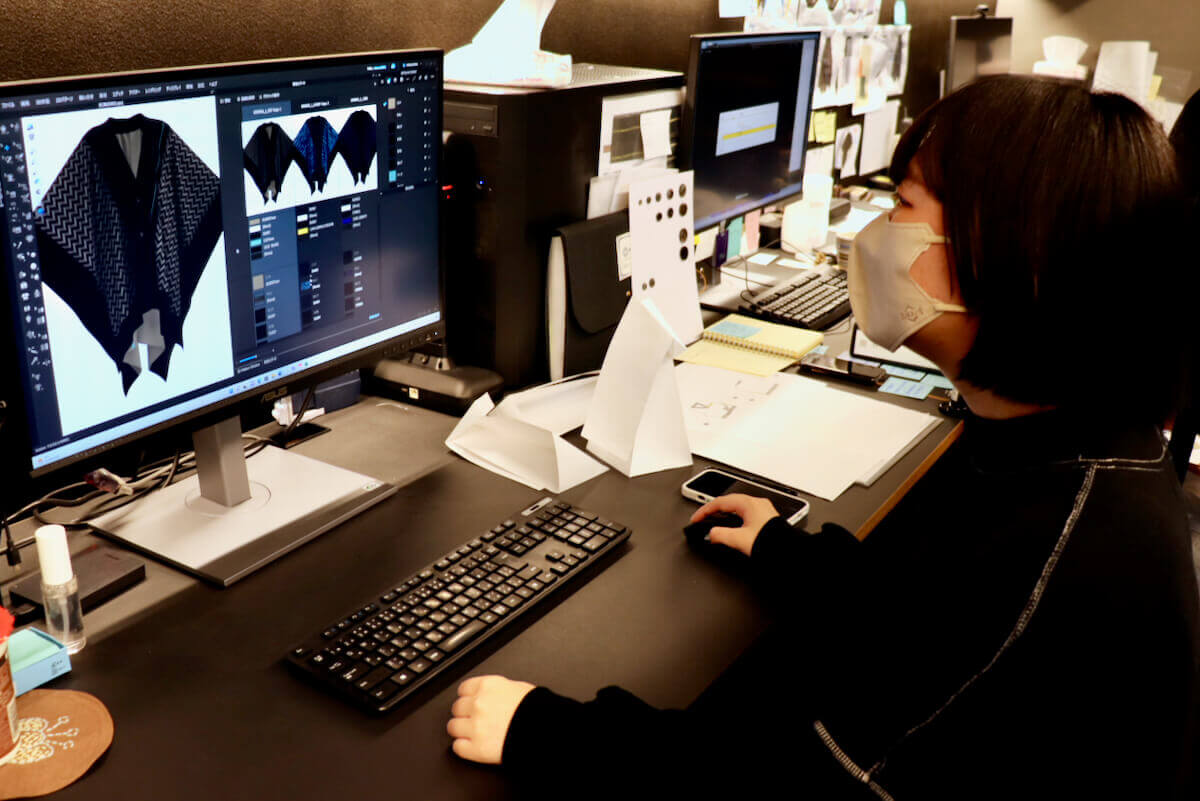

たとえば、CGによるシミュレーション。

「とにかく生地が高価なので、気軽にサンプルをつくるわけにはいきません。なるべくCGを使って、人が身につけたときの質感まで実感できるようなイメージを作成しています」

そう言って画面を見せてくれたのが、パタンナーの崎村さん。もともと、婦人服のアパレルブランドでパタンナーを9年間務めていた。

パタンナーにとって、MIZENというブランドはどうですか。

「幅が狭い着物の生地でパターンをつくるのは難しいです。何回もやり直して、やっと1着お洋服ができる。それが大変でもあるけど、妥協せず、より良いものをつくるなかで、自分がパワーアップしていく感じがして楽しいです」

年が明けて2023年の春。ふたたびMIZENのアトリエへ。前回工事中だった空間がショップとして完成していた。

1階はギャラリースペース。月1ほどのペースでテーマを決めて展示が行われている。

まずは1階のギャラリーでMIZENのコンセプトでもある「職人が主役となるラグジュアリー」というテーマに沿った展示を見てもらい、さらに興味があれば、2階でゆっくり洋服の試着やオーダー、購入の相談ができるようになっている。

ショップがオープンして半年、代表の寺西さんにあらためて近況を聞かせてもらう。

「おかげさまで、たくさんお問い合わせをいただいて。着物や螺鈿などの職人さんもそうですし、インバウンド方面からも。今回、僕のアシスタントとしてPR担当を募集するのは、そうしたいろんな声に対応するサポートをお願いしたいという背景からなんです」

前回、12月の募集では呉服の知識に長けた方が販売スタッフとして採用された。

そこで今回ショップでは、洋服の販売経験がある人を求めたいという。

「試着のご案内や価格を提示するタイミング、サイズについての考えや気配り、アフターフォローなど、洋服を売るテクニックみたいなものってやっぱり大事だと痛感していて」

「僕たちもポップアップなどで販売の経験はあるんですが、会社としてのノウハウはまだ全然確立されていない。アパレルでの実践経験がある人の感覚を、吸収していきたいところです」

今はショップ専任のスタッフが一人しかいないため、寺西さんをはじめ企画担当のメンバーもショップに立つことも多いそう。

「先日、たまたま東京に旅行で来ていた20代の若い方が、すごく興味を持ってくれて。2時間くらいお店にいて、最後に小さなニットタイを買ってくださったんです」

洋服を購入する予算はなくても、お店で感じた感動を何か形として持ち帰ってもらえるように。選択肢は増やしたいと寺西さんは言う。

「やっぱり、お店で話を聞いただけではいつか感動も薄れてしまう。何か小さなものでも購入して、愛着を感じてもらうことで、そこから誰かに話すなど、新しいつながりができると思うんです」

「もちろんビジネスとしては、服を売りたい気持ちもあるんですが、小さなきっかけを増やすことも大事にしたい。やる気があれば、ショップスタッフからも商品についての提案をもらえるといいですね」

職人さんを応援するために、知ってもらうことはとても大事。ただ、語りつぐだけではいつか過去のものになってしまう。

販売を通してつながる未来に、やりがいを感じられる人を待っています。

(2022/11/9 取材、2023/4/17 更新 高橋佑香子)