※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

冬の食卓に欠かせない、鍋料理。その相棒として、土鍋を愛用している人も多いのではないでしょうか。

出汁をつくって食材を入れて煮込めば、あっという間に完成。熱々のお鍋はそのまま食卓に置いて、調理も食事もこれひとつで済む。

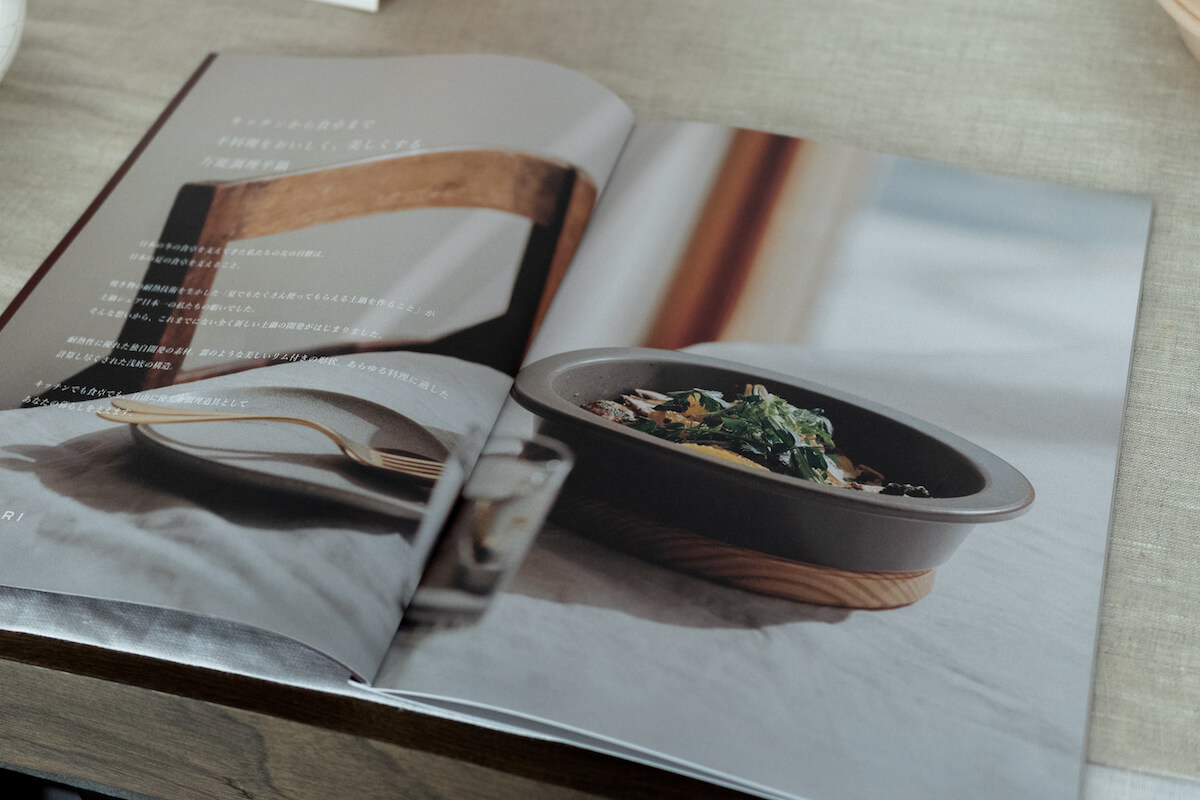

すぐれた調理器具であり器でもある土鍋を、季節にかかわらず使うことができたら、陶器の可能性はもっと広がるんじゃないか。そんな考えから生まれたのが、PETARIです。

従来の土鍋と比べて浅底、かつ取手のない形状は、季節や料理の種類を選ばず調理することができます。

直火だけでなく、オーブン、電子レンジでも調理が可能。日常に取り入れやすい設計です。

製造しているのは、三重県四日市市にある銀峯(ぎんぽう)陶器。国内の土鍋生産量では日本一を誇るメーカーです。

今回はその販売部門である株式会社G.M.P.で、PETARIを広めていくための企画・編集・広報を担う人を募集します。

企画や編集、撮影などの経験があるとなおいいですが、経験は問いません。ブランドのディレクションを務める外部メンバーの力を借りながら、学びと実践を積んでいける環境です。

基本はオフィスのある名古屋で働きながら、必要に応じて四日市の工場に足を運ぶというスタイル。料理が好き、調理器具や器が好きな人なら、おもしろく働けると思います。

名古屋駅から特急に乗り、桑名で乗り換える。最寄りの阿倉川駅まではおよそ30分。

駅から5分ほど歩くと、ひときわ大きな建物が目に入る。ここが銀峯陶器の工場だ。

2階建てになっていて、中は広々とした様子。機械の動く音も聞こえる。

今回は、工場のそばにあるショールームで話を聞かせてもらうことに。

迎えてくれたのは、G.M.P.の代表を務める熊本さん。穏やかでフランクな雰囲気が心地よく、話しやすい方だ。

銀峯陶器は、1932年に熊本さんのひいおじいさんが創業した会社。

創業当初は食器や花器の生産が主だったけれど、1950年ごろ、耐熱性の高いペタライトという素材が見つかったことをきっかけに、土鍋づくりに力を入れ始める。

グレー地に白い花模様が描かれた「花三島」は、1972年のデビューからデザインの変わらない代表作。土鍋のスタンダートと呼ばれる、産地を代表する製品だ。

「昔ほどものが売れる時代ではなくなりつつあるなかで、土鍋だけつくっていても産地は縮小していくばかり。未来を見据えると、考え方を変える必要がありました」

海外にも新たな市場を開拓していこう。10年ほど前からは、熊本さんのお母さんが中心となって貿易事業を立ち上げた。これが、G.M.P.の前身となる。

大学生だった熊本さんも同行し、さまざまな地域での展示会に参加した。

「展示会には花三島がずらりと並ぶんですよ。アジア地域は比較的食文化が近しいのか、日本のいいものじゃんって受け止めてくれることが多くて」

「一番遠いと感じたのは、アメリカでした。日本のような鍋料理の文化がないので、陶器製の調理器具ってなんなんだ?、これを使うとなにがいいんだ?って。そこでうまく答えられなかったことが、ずっと心に残っていて」

蓄熱性にすぐれた土鍋は、予熱調理にも向いているし、これひとつで器としても使える。海外でも通用するポテンシャルはあるけれど、うまく伝えることができなかった。

「海外ではホーロー鍋が広く使われているけれど、陶器製のほうが保温性が高いし、もともと器から派生しているものなので食卓にも馴染む。キッチンとテーブルを自由に行き来できるのは、ほかの素材にない魅力だと思っています」

「調理道具でもあり、器でもある。土鍋の本質を、どんな国の人にも一目で理解してもらえる。そんなプロダクトをつくりたいと思いました」

アメリカ留学やヨーロッパ放浪、陶器の専門学校での勉強を経て、23歳のときに銀峯陶器へ入社。その後、外部デザイナーと試行錯誤しながら生まれたのがPETARIだ。

土鍋と聞くと違和感を覚えるような、浅底でやや角ばったデザインが印象的。蓋を開くと一枚の皿のようにも見える。

本体と蓋のリムは密閉できるため、気密性が高く、食材そのものの水分を活かした調理ができる。直火のほか、オーブンや電子レンジでも使え、蓋はスタッキングして収納できるのも実用性があってうれしいところ。

「PETARIは陶板(とうばん)から着想を得て生まれたんですよ」

陶板とは…?

「旅館でのお食事のとき、肉が乗った平たいお皿で加熱調理するメニューがあるじゃないですか。あれは陶板焼きと呼ばれる料理で、実家でも日常的に登場していたんです」

「炒め物でも焼き肉でも、陶板で調理してそのまま食卓に出して、それを洗ったら終わり。用途も広くて、春夏秋冬使える。あまり知られているものではないですし、耐熱陶器の可能性を広げていくにはぴったりの形じゃないかと」

実際に料理家やシェフに使ってもらい、フィードバックを受けるなかで、汁がこぼれないような高さと蓋をつけることに。そうして現在のPETARIの形が生まれた。

付属のレシピブックには、アンチョビポテトやホットサラダ、チキンローストなど、土鍋では想像できない個性豊かなメニューが並ぶ。

家にある食材だと、どんな料理ができるだろう?想像が膨らんで、思わず試してみたくなる。

「調理器具をいろいろ試してきた、という玄人の方が興味を持ってくださることが多いですね。めずらしい形なので、どうやって使うの?とか、そもそも何なのか?自分にも使えるんだろうか、と不安を感じる方も多いと想像していて」

「新しく加わってくださる方には、お客さん目線で感じる疑問や不安を一つひとつ取り除いていってもらえたらと思っています」

2020年、コロナ禍の最中にデビューしたPETARI。対面での展示会が増えてきたこと、工場での生産も安定してきたことから、本格的に国内外への販売を進めていこうとしている。

国内では信頼できる小売店と、自社ECサイトでの販売を中心に。今年の夏には念願のアメリカでの販売も決まり、初めて展示会に出品する予定だ。

“土鍋って何?” その問いに答えたいという想いから始まったブランドは、飛躍のときを迎えている。

G.M.P.では、PETARIの企画・販売に加え、ほかの製品の海外販売も一手に担っている状況。

熊本さんはこれら以外にも、銀峯陶器での仕事も担っているため、PETARIの魅力を伝えていく専任担当を募ることになった。

具体的にはWEBサイトやSNSのコンテンツの企画・編集・発信や、イベントの企画などを想定しているけれど、どんなことが必要か、新しく加わる人とともに考えていきたい。

まずはPETARIをおもしろい、使ってみたいと思う気持ちがなによりの原動力になると思う。

「撮影やデザインに関しても、やってみたいと思う方なら僕がサポートすることもできます。なにか一つだけスキルを磨きたいというよりは、自分の可能性を広げたいと思う人のほうがきっと楽しめるんじゃないかな」

そう話すのは、SHEEP DESIGNの山川さん。名古屋でブランディングやデザインの仕事をしている方で、PETARIを立ち上げ当初からともにつくってきた。

今は月に一回のミーティングを中心にプロジェクトに関わっている。

「僕も四日市出身で、実家が焼きものの会社をやっていたんですよ。焼きものはずっと好きでしたし、地元のお仕事ってなかなか依頼されることがないので、お話をいただいたときはめっちゃうれしくて。すぐに引き受けさせてもらいました」

バリスタ専用のカップやドリッパーのオリジナルブランド「ORIGAMI」のブランディングにも関わっている山川さん。

新しい形の調理器具を世に提案していくには、まずはプロに使ってもらうことがキーになると考えた。

「レシピブックやWEBサイトに載せているレシピは、僕が信頼している料理家の方につくっていただいたもので。プロに好んで使ってもらえることが、調理器具の世界ではとても影響が大きいんですね」

「ただ、コーヒーの世界と違うのは、用途の幅がかなり広いこと。パスタに使ってもらうこともあれば、藁焼き料理に使ってもらっているレストランもあります。フタを密閉できるので、スモークをテーブルで楽しんでもらうパフォーマンスができるんです」

もしかすると、自分たちが想像もしていないPETARIの活かし方がまだまだあるのかもしれない。

PETARIを使っている料理店やメニューを紹介することや、ユーザーへのインタビューも、ファンを増やしていくひとつの方法になると思う。

「可能性を知ってもらうことがまず必要かなと思っていて。いまの時代、◯◯専用って謳ったほうが売れやすいとは思うんです。でもユーザー目線で捉えると、やっぱりなんでも使えたほうがありがたいじゃないですか」

「それはつまり解釈を委ねるということでもある。そこをハードルと感じる方もいらっしゃるので、想像を膨らませるためのヒントになるようなコンテンツをつくれたらいいなと」

お披露目とともに制作したWEBサイトも、まだまだおもしろくしていける余地がある。誰がどんな想いでつくっているのか、開発に関するストーリーなども記事化していけると、新たな切り口でPETARIの魅力を伝えていけるはず。

「おそらくPETARIに興味を持ってくださる方って、料理が好きで、考えることが好きな人だと思うんですよね。圧力鍋とか、より効率的な道具があるなかでも、ちゃんと手間をかけることに価値を感じるというか」

「突飛なものをつくりたいというわけではなくて。温度が感じられるものを実直に発信していくことが大切だと感じています」

将来的には、展示会でPRを担当することも、PETARIで料理を体験できるようなイベントを企画することもあるかもしれない。

用意された仕事をこなしていくというよりは、PETARIの魅力を伝えていくために何が必要か、常にチームで話し合いながら進めていくスタイルになる。

「熊本さんと一緒に動くのが基本だと思うんですけど、真面目な方なので。『いやいや、それはちゃうでしょ!』みたいな感じで明るく突っ込んでいけるような人だと個人的にはうれしいですね。ちょっと空気読めないくらいで(笑)、一人でもガンガン動いていける人がいいかも」

とはいえ、すべてを一人でできる必要はない。

カメラマンなどは、企画ごとにプロの力を借りることもできるし、身につけたいスキルがあれば山川さんに直接レクチャーしてもらうこともできる。G.M.P.のオフィスと山川さんのオフィスは、自転車で10分ほどの距離だそうだ。

「なにか一つでも、クリエイティブを担える人が内部にいるだけで、ブランドの動きはよくなっていくと思っていて。今回加わる人はその一人目になります。PETARIの成長とともに、自分も成長していきたいと思う人に来てもらえるとうれしいですね」

PETARIへの想い入れと同じくらい、まだ見ぬ未来にワクワクしている気持ちが伝わってくるような時間でした。

これから入ってくる人の新鮮な視点が、ブランドの成長にも活きていく。PETARIの魅力を伝えていくことは、産地の未来をつなぐことにもつながるはずです。

ふたりとともに試行錯誤する日々は、きっと味わい深い時間になると思います。

(2023/8/2 取材 阿部夏海)