※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

手に職をつける。

言うのは簡単だけど、きっと大変なんだろうなってことは自分にもわかる。

でも技術を極めて、その道で長く働いている職人さんって、なんか憧れるんだよな。

くせのある機械や道具を、温度や湿度に合わせてコントロールしたり。長い時間をかけて、細部のこだわりを追求したり。

その人にしかできない技とかがあって、頼られちゃったりして。

いつかそんなことやってみたいけど…。

そんな想いがある人におすすめしたいのが、丸山刺繍株式会社。

兵庫県で、一流のスポーツメーカーやアパレルブランドのアイテムに、多種多様な刺繍を施している会社です。

今回募集するのは、刺繍ミシンを扱うミシンオペレーターと、企画生産管理。

どちらも極めがいのある、奥が深い仕事。

ミシンを触ったことがなくても大丈夫です。

機械をいじったり、何かを追求するのが好きな人は、ぜひ読み進めてみてください。

新大阪駅から高速バスで1時間ちょっと。電車を乗り継ぐパターンだと、神戸か姫路のほうまで出て、加古川線で西脇方面へ。バス停や駅からは車でまた少し。

東京から片道5時間ほどかけて、やっと到着したのが、兵庫・加東市にある丸山刺繍だ。

この辺りは播州織(ばんしゅうおり)の産地で、昔から繊維業が盛んな地域。

お話を聞くのは、学校卒業後から入社し、もう30年ほど働いている、ベテラン社員の近藤さん。

「京都出身なので、職人さんたちは身近な存在でした。小さいころから手芸が好きで、学校では油絵を学んでいたので、刺繍の図案が描けたらいいなと思って入りましたね。当時は100人くらいの大きな会社だったんですけど、時代の変化もあって、今は10人ほど。少数精鋭でやっています」

1957年に創業し、縫製工場としてスタートしたこの会社。縫製したアイテムに付加価値をつけようと、刺繍も手がけるようになった。

創業者である先代の社長が機械好きで、日本だけでなく世界中から珍しいミシンを集めてきて次々と導入。

現在は、一番スタンダードな平刺繍をはじめ、キラキラとしたスパンコールを縫い付ける刺繍や、紐状の素材を縫い付けるテープ刺繍、糸をカギ状の針ですくい上げながら刺繍し、モコモコした立体感がつくれるサガラ刺繍、コートやブランケットの端に装飾を施すハマグリ刺繍など、多種多様な加工ができる。

「『刺繍』といっても、本当にいろんな技法があって。ここまで幅広くやっている会社はなかなかないので、一箇所にまとめて頼めるのはうちの強みだと思います」

少人数であるがゆえ、下準備から加工、仕上げまでみんな一通りできるけれど、近藤さんが主に企画を担当。

今は企画や生産管理を担当できる人が近藤さん含め2人しかいなくて、仕事量も多く、キャパオーバーになっているそう。今後も見据えて特に若手を育成していきたいと考えている。

企画提案の内容がマンネリ化しないようにも、新しい違った角度から物事を見聞きできる人に入社してもらいたい。

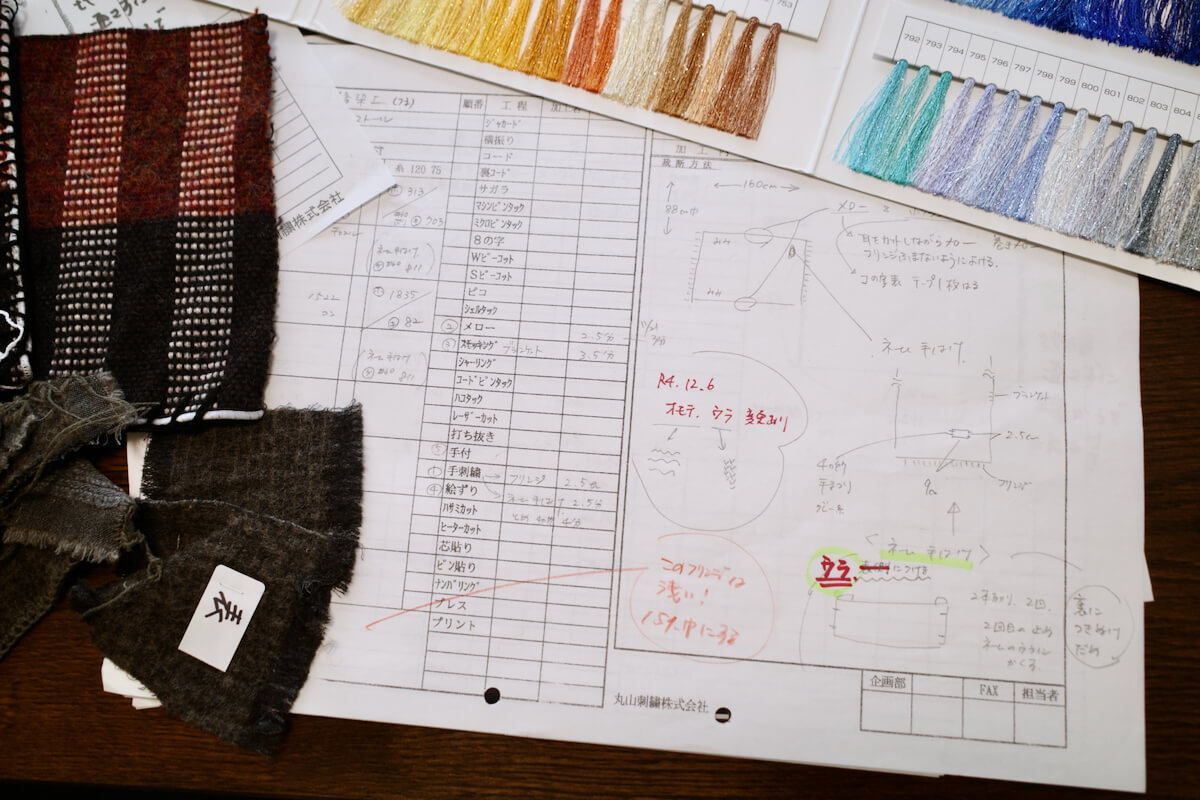

具体的には、実物サンプルを見ながら打ち合わせをしたり、電話やメールなどでお客さんと連絡をとりながら、どんな加工にするか細かく調整。サンプル制作の際には、どのメーカーの何番の糸を使って、何に注意しながらつくったか、どう修正したかなど、後から見たときにもわかるよう仕様書をつくって残しておく。

丸山刺繍では、スポーツ用品やアパレルアイテムに加工をすることが多く、アパレルだと販売の半年前から企画を詰めていくそう。

「メーカーや代理店の方と打ち合わせしながら、サンプルをつくって、展示会で受注数が確定。その後量産していく、という流れです。常に半年先のアイテムをつくり進めています」

「どんな加工にするかは、先方から指定があることもあれば、こちらから『こんな刺繍もできますよ』と提案することもあって。近年はコストの関係で、仕事がだんだん海外に流れていってしまっているのですが、ミシンを駆使した複雑な加工ができる強みを活かして、ここまで生き残ってきました」

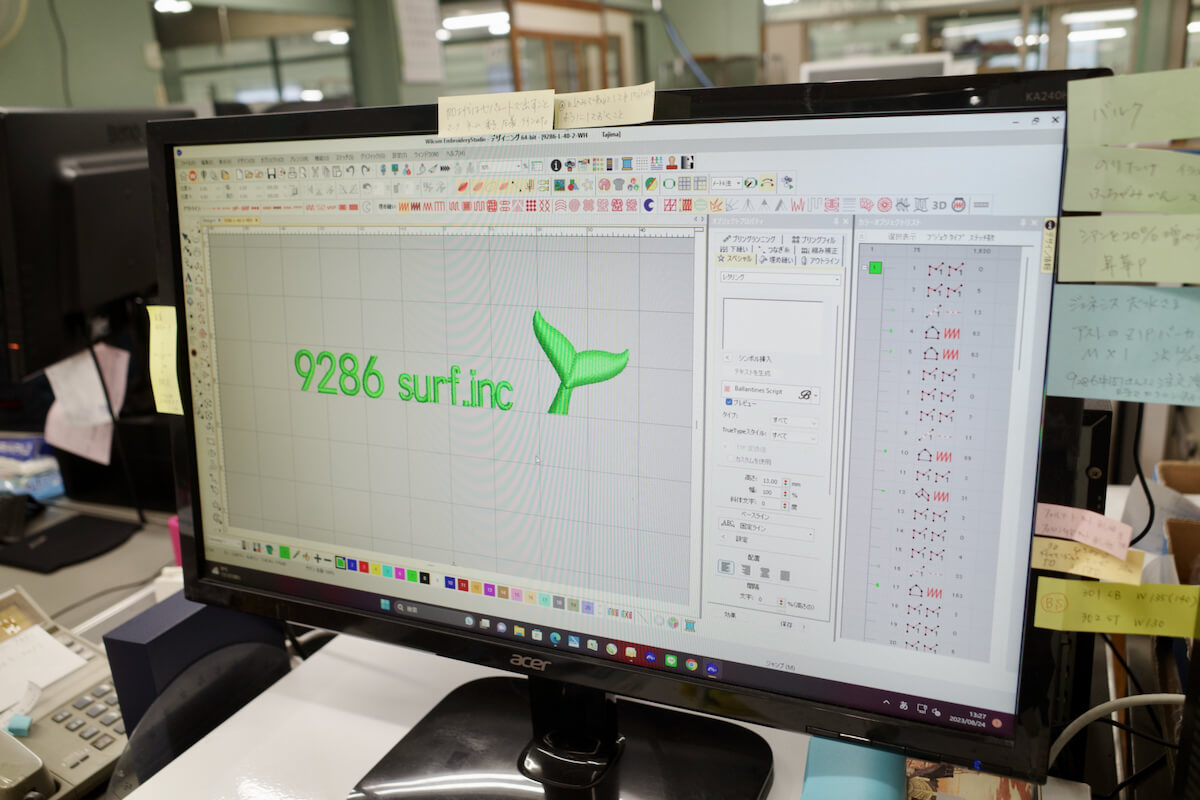

刺繍ミシンを動かすときには、まず専用のソフトで「パンチカード」というデータをつくる。どの順序で針を進めるか、正解はなくて、人によってやり方が少しずつ違うそう。

「同じ柄でも、カバンに刺繍するのか洋服に刺繍するのかで、針の運びが変わってきます。このデータで言うとクジラの尻尾の部分は、糸が飛ぶ幅が広いですよね。一目で刺していった方がきれいに見えるけど、使われるシーンや洗濯回数によっては引っかかりやすかったり、糸が切れてしまうこともあります」

「スポーツ選手が使っているアイテムにも刺繍することがあるんですが、きれいに仕上がるように、そして安心して使ってもらえるようにつくっていますね」

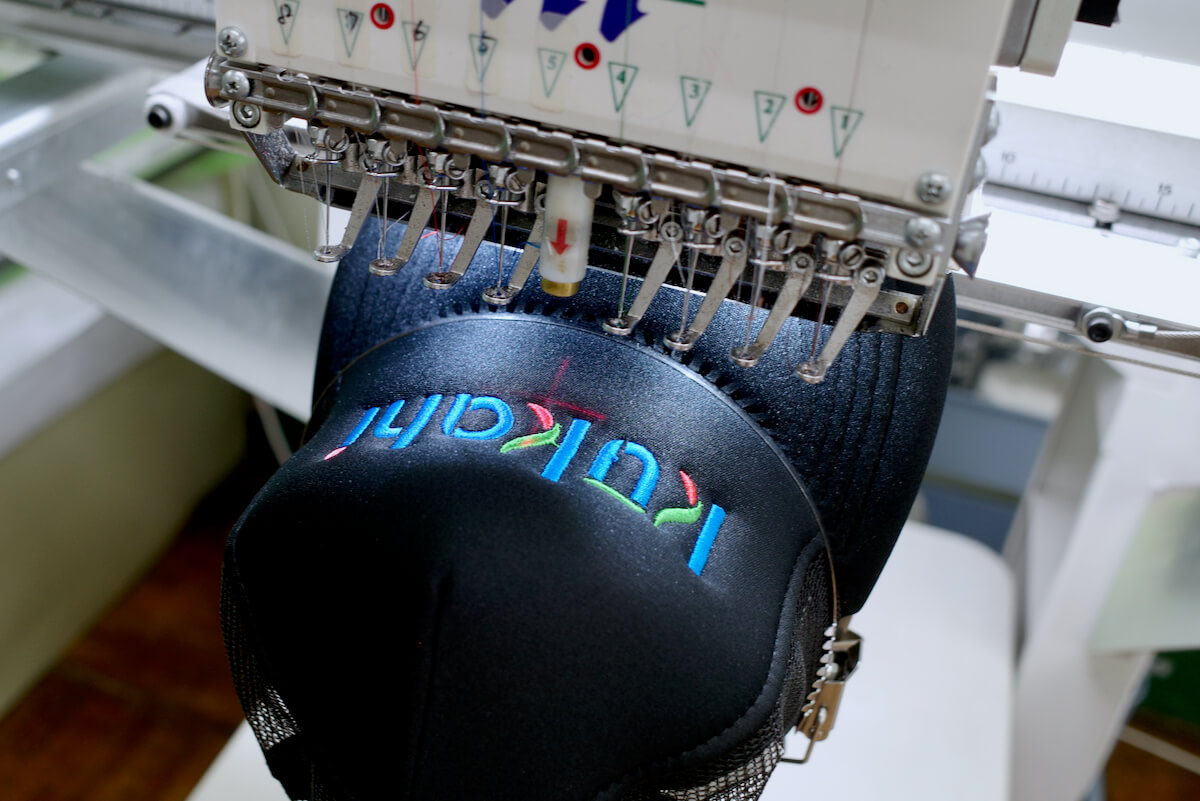

ユニフォームや帽子、バッグなどに選手の名前やスポンサーのロゴなどを刺繍しているため、手がけたアイテムがテレビ中継に映るということも。

「バッグは本体が重いので、刺繍をしている間に機械の振動でずれてきたり、生地が分厚いので針が折れやすかったりして結構大変なんです。その分、仕上がったときはうれしいですね」

商品加工の仕事だと、最終的にどんな仕上がりになったのか、どんな人が買ってくれたのかがわからないままということもあるけれど、あのスポーツ選手が使ってくれている、と思えたらやりがいもあるだろうな。

アパレルアイテムによく使われるスパンコール刺繍は、テープ状になっているスパンコールがロールから少しずつ送られ、カットしながら一つひとつ縫い止められていくという仕組み。

一般的に刺繍といわれてイメージする平刺繍で使うマシンと同じ「ジャガード刺繍機」に、スパンコール用のアタッチメントを付けて使われる。

ダダダーっと軽快な音を立てて、一針一針進んでいくミシンの姿は、とても健気で愛おしい。

そのほかにも、特殊ミシンと呼ばれる「ピンタックミシン」「ニードルパンチミシン」「ハマグリミシン」「横振りミシン」などなど、刺繍の技法に合わせて、先代が集めてきた数々の機械を使い分けている。

「昔ほどたくさん仕事があるわけではないけれど、先代が集めた一台一台の機械をちゃんと受け継いできた歴史があります。加工技術をうまくミックスさせて、新しい価値を提供していきたいですね」

次に話を聞いたのは、3ヶ月前に入社した新人スタッフの高津さん。

「今は刺繍の後処理をしていました。刺繍するときって、布が動かないようにナイロンの薄い透明シートを敷くんです。刺繍が終わったものは、それを熱で溶かして取っていきます」

専門学校を卒業後、機械関係の会社に半年勤めたのち、丸山刺繍にやってきた。

実家も刺繍会社で、入社したきっかけは叔母からの紹介だったそう。

現在は有期の試用期間中で、これから頑張っていきたいと意気込んでいる。

「もともとデザインやものづくりが好きだったので、話をもらったときにやってみたいな、と思いました。まだ入って間もないですが、自分で手を動かして、商品が出来上がっていくのは、大変ですけどやりがいがありますね」

入社に合わせて大阪の実家から引越し、一人暮らしをしている高津さん。この辺りでの暮らしはどうですか?

「暮らしやすいですね。スーパーも近くにあるので、食事には困らないですし。前はやっぱり実家に頼っていたところがあったので、ちょっとは自立できているんじゃないかな、と思っています」

今担当しているのは、刺繍加工の最初の工程である布や糸の下準備と、最後の工程である仕上げ作業。

新しく入る人も、まずはここから始めていって、できるようになったら刺繍ミシンを動かしたり、ゆくゆくは刺繍データをつくったり、という段階に進んでもらう予定。

「下準備だと、僕が1つ付ける間に、ベテランの方はもう6つくらいセットしているんです。同じことをやっているはずなのに、スピードが早い。どうやったらそんなに早くセットできるのか、教えてもらいながらやってみています」

作業はそれぞれ一人ずつで行うことが多いけれど、先輩たちへ相談はしやすいそう。一通りできるようになったあとは、最終的に「これ」という技術を極めていきたいという。

ワッペンなどをつくるときには、クッキーのような型で布を打ち抜いたり、レーザーカッターでパーツをつくることもある。

「布にパーツをどう配置したら、無駄なく切り出せるか、布の向きや柄の角度が決まっていることもありますが、なるべくたくさん取れるように考えていきます。この前はじめて一人でレーザーカットを担当したんですけど、歪まずきれいに切れたので達成感がありましたね」

最後に話を聞いたのは、この道36年の大ベテランで、機械が大好きな頃安(ころやす)さん。

「この歳で働かせてもらえるのがうれしいですよね。だんだんと歳が上がるにつれて、なんかおかしいけども、『楽しい』が増えてきた感じがする。今、仕事がとっても楽しいんです」

「刺繍ミシンが動いているときは、ずっと見てても飽きないね。ものづくりは何でもそうやけど、出来上がったら面白いよね。それで失敗したら、ガクッとへこむんですわ」

高校を卒業したあと、鉄工所やお菓子メーカーを経て、自営業で織物関係の仕事をしていた頃安さん。先代の社長が丸山刺繍にミシンをいくつも導入していく過程で、技術指導の立場として関わるようになっていった。

「もともとプラモデルが好きで、機械いじりも好きやったんやろうね。親戚がやっている小さな鉄工所では、オートバイの部品とか、農機具の部品をつくっていて、そこで機械の修理点検を担当していたんです。お菓子メーカーでも同じように、お菓子をつくる工場の機械の担当をしていました」

今は丸山刺繍で、刺繍の加工と、機械のメンテナンスを担当している。

近藤さんたちほかのスタッフによると、機械に何か不具合があったとしたら、頃安さんはただ修理するだけに留まらず、より使いやすいように調整してくれるのだとか。

「機械なので、不具合はたくさん出てきますけど、自分ができる範囲で直さないといけないから。やっぱりある程度機械に興味がないとできませんよね」

「説明書にも書いてない、機械屋さんに聞いてもわからない問題。使っている人にしかわからない感覚っていうのがあって。それは、本当に財産になっていますね」

キャディバッグやキャップなど、厚手の素材に、ゴリゴリと存在感のある刺繍を入れることもあれば、薄いチュール素材に小さなスパンコールを刺繍するという繊細な仕事もある。

「ミシンはもちろん、使う糸や針も変わってきます。新柄を打つときはいつも大変でね、1回セットしたら全部そのままいけるとも限らないし。きれいに打ち上がったときは、やっぱりうれしいですよね」

「下準備から仕上げまで、いろんな要素があるさかい。それぞれに、くせもあれば面白みもある。ものづくりが好き、機械が好きっていう人に来てもらいたいですね」

技術はすぐに習得できるわけではない。でも、だからこそ面白い。

手に職をつけて、腰を据えて働きたい方。憧れの「職人」になりたい方。

挑戦の一歩を踏み出すのは、今かもしれません。

(2023/8/24 取材 今井夕華)