※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

おいしいってなんだろう。

この問いに長年とことん向き合い続けているのが、福島屋です。

追求し続けた先に見えてきたのが、仕入れ、生産、加工、小売のサイクルが連続であること。そんな食と畑をつなぐ仕事が誰かの食卓を彩り、生き生きと暮らす人が増えていく。そうすれば、社会も変わっていく。

福島屋ではそのサイクルを一貫して手がけ、さまざまな角度から食材のおいしさを発信してきました。

今回は、福島屋で一緒においしさを形にするスタッフを募集します。

調理や陳列だけでなく、言葉やポップ、映像にして表現するのもいいかもしれません。

スーパーのほか、薪窯レストランやケーキ屋さんなどおいしさを学べる環境が福島屋にはあります。自分の興味や得意分野に合わせて挑戦もできる。意欲があれば、商品開発も担当できるとのこと。

普通のスーパーでも、高級店でもない。自然食品店でもないし、激安店でもない。そんな福島屋をまずは知ってほしいです。

新宿からJR中央線に乗って1時間。たどり着いたのは、羽村駅。

改札口を出て目の前の道をまっすぐ進む。同じ通りには、福島屋が運営する花屋、レストラン、ケーキ屋、直売所が点在している。

5分ほど歩くと、「福島屋 本店」が見えてくる。

平日のお昼すぎ、店内は商品を手に取り買い物をする人でにぎわっている。

お惣菜コーナーにはお手製のおにぎりや唐揚げ、パンコーナーからは小麦が焼けたいい匂い。

パッと見た感じは、いわゆるよくあるスーパーのよう。けれど、お客さんの様子を見ていると、通り過ぎるように商品をカゴに入れる人よりも、立ち止まってポップを眺める人のほうが多い気がする。

お客さんが眺めているポップには、産地や農園の名前のほか、つくり手のこだわりやおいしい調理方法が手書きの文字で書かれている。

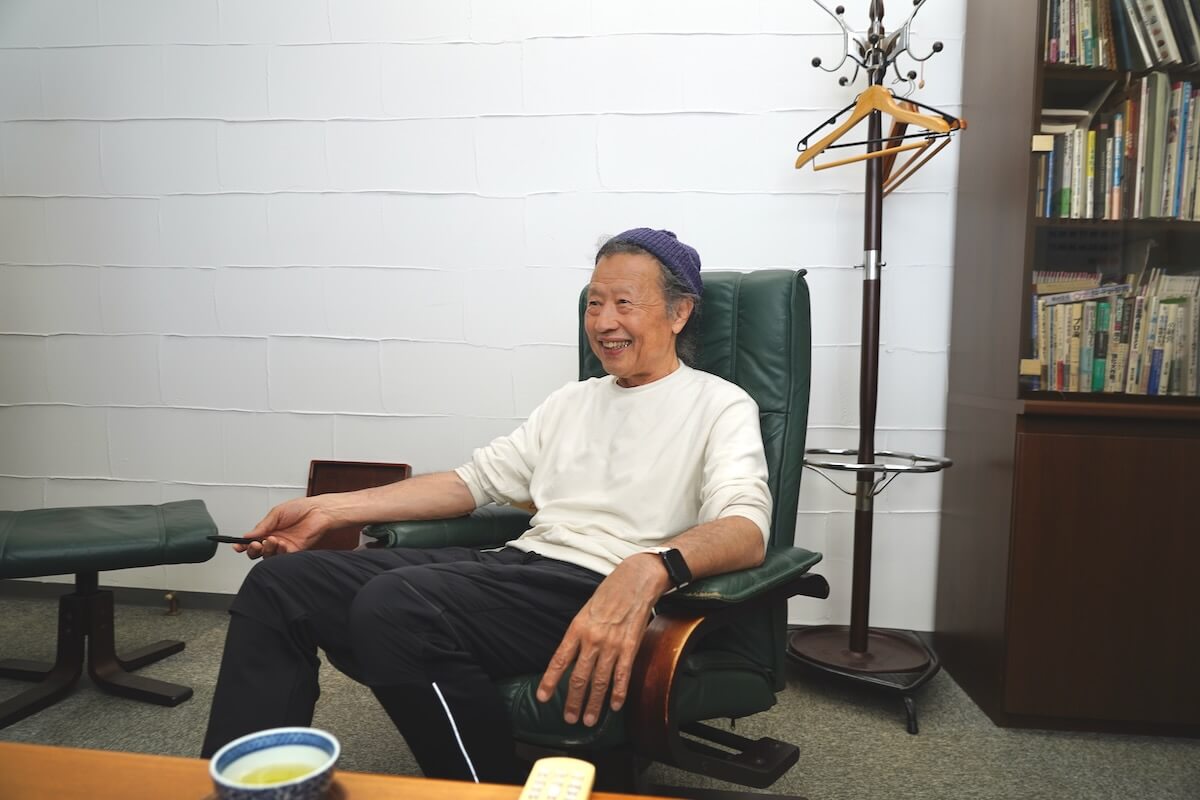

店内をぐるりと回り、裏手から2階の事務所へ。代表兼会長の福島さんに、話を聞く。

「誰が、どこで、どんな想いでつくっているのか。肩書きじゃなくて社内のメンバー自身が本当においしいと思えるものなのかを大切にしていて。仕入れ先を見つけるときには、生産者さんのもとへ実際に足を運んで、技術や考え方に共感できるものを選ぶようにしています」

「仕入れてからどのように調理するのが一番おいしいのか。お客さんに届くまで、三方よしの視点で吟味しているんです」

青果から始まり、酒屋、コンビニエンスストアを経て、現在の形のスーパーマーケットへ転身させてきた福島さん。

「長年、食に携わり、心・身・感が納得のいく仕事をしようと奮闘してきました」

「変わらない想いは、旬のものが価値を損なうことなく食卓に届く。それはお宝のような時間だということ。いつでもどこでも食べられるってこともいいけれど、そうではない食卓の時間を大切にしたいと思っています」

食材が一番おいしいタイミングで食べられるように、そして旬のものをお客さんに届けたいという想いがあるからこそ、福島屋では生産者から直接仕入れることを大切にしている。

「お客さんが本当にいい食材を選んで、食べたり、自分で料理をしたり。そんな環境を整える場づくり、ものづくりをしていくことが私たちの役割だと思っています」

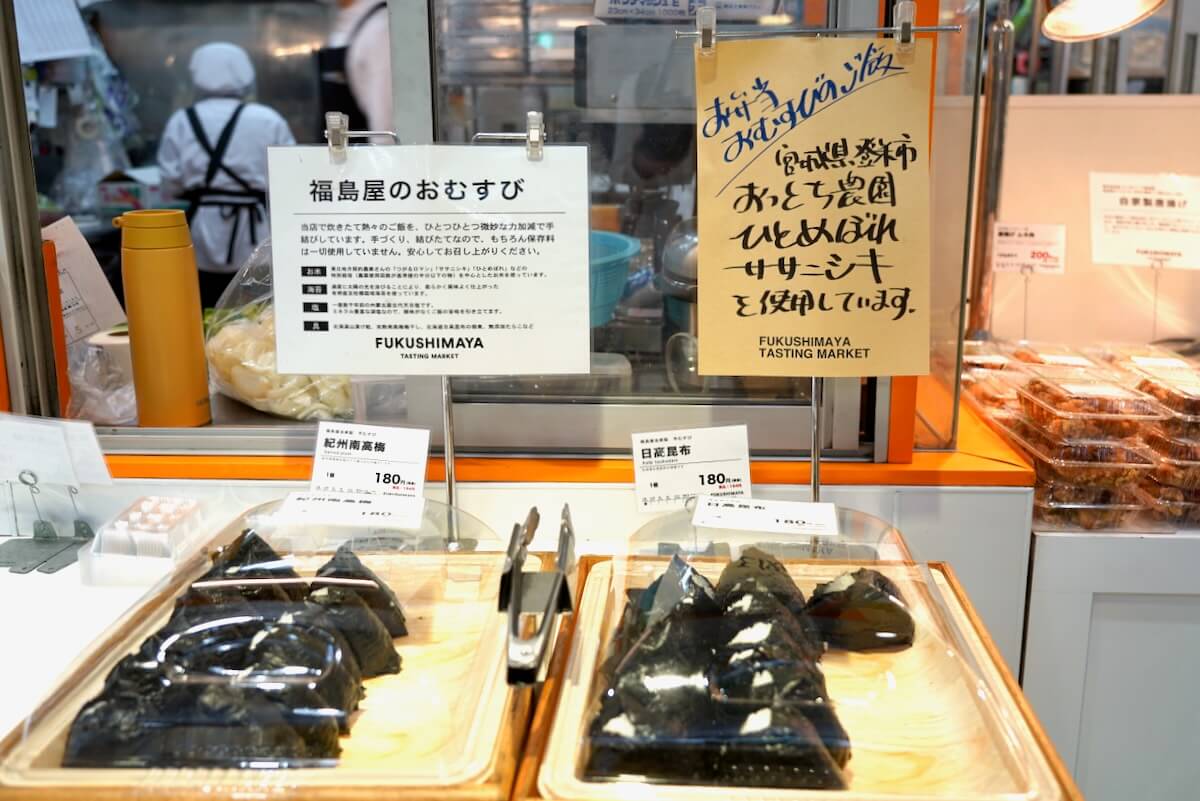

そんな福島屋の考え方が表れているのが、「テイスティングマーケット」。

通常のスーパーマーケットは、青果や惣菜など部門ごとに生産、仕入れ、加工、小売と縦割りになっていることが多い。

福島屋をスーパーマーケットではなく、“おいしさを伝える「ものづくり」「ことづくり」「場づくり」の場所”と表現する福島さん。

生産から加工までは、もの・ことづくり、販売は場づくり。福島屋ではそれらを横断的につなげている。

たとえば、青果で扱っている食材を惣菜部門で加工して販売できるようになっていたり。福島屋に並ぶお惣菜の食材や調味料などは、福島屋内で購入できるようにしていたり。

「うちの惣菜は“有料試食”というコンセプトなんです」

店内で販売されているお惣菜の材料をお店で買って、お客さんが参考にしてつくることもよくあるそう。

一度食べておいしかったものを、自分の手で再現できる。料理好きな人にとっては、楽しみがつまった買い物のあり方だと思う。

「売るという行為はこちら側の都合だと思っていて。その視点より、おいしさや幸せを自分でつくれる環境を提供したい。お客さんが良い買い物ができるにはどうすればいいのかということを常に考えています」

「『福島屋で買い物するためにここに引っ越してきました』『いつまでもこのスタイルを続けて』とか。そんなお客さんの声もあるんです。うれしいですよね」

毎日の食卓が楽しみになる。そんな場をつくるのが、福島屋のポリシー。

一方でコロナ禍以降は社員間、生産者、お客さんとのコミュニケーションがとりづらくなり、福島屋が大切にしてきた価値観を共有する時間が減ってしまった感覚があったそう。

「思いやりや優しさを感じられる安定したおいしさを届け続けるには、まずは自分が体感すること。味わって、どうすればおいしさが伝えられるか永遠に追求する。その連続が愛なんですよ」

「その追求を生産者さん、メーカーさん、お客さん、メンバーみんなでやっていきたいと思っていて。今はあらためて福島屋の目指すビジョンを見直しているところです。食べて、つくって、視て、聴いて、点数では表せない答えを『ものづくり、ことづくり、場づくり』を通して考えていきたいです」

「お客さんのご来店人数の回復もあって、最近は目の前の業務でバタバタする状況が続いているのが正直なところです。福島屋のこれまでのことや知識を、受け渡していく方法を整えなきゃいけないなって思っています」

そう話すのは、デリカ部門の製造責任者でレストランの担当もしている田中さん。20歳で入社し、福島屋に勤めて35年目になる。福島屋でのものづくりに関しては、ベテランだ。

「ここに働き続けて印象的だったのは、入社後すぐにあったデリカの部門の立ち上げです。以前からお弁当などは売っていたんですが、よくあるスーパーのものと似ていました」

「こだわっている部分はあったんです。たとえば、お米は山形や福島から仕入れるとか。でも、十分には表現されていなかった」

いくらおいしいものを売っていても、お客さんがその情報に触れられなければ、商品も手に取ってもらえない。デリカ部門を立ちあげることで、食材のおいしさを多角的に伝えることはできないか、活発に議論することが増えた。

そこから生まれたアイデアのひとつが、「美味しい時間」というイベント。

旬の食材の特徴や、産地・生産者のこと、安心・安全な食品とは何かといった話など。福島さんやスタッフが講師となり、一般の人に向けた講座をおこなっている。これも「もの・こと・場づくり」の一環だ。

食生活にまつわる暮らしや考え方を伝えることで、お客さんの日々の気づきにつなげたい。そんな想いから講座のテーマは、健康、おいしさ、サスティナブル、フェアトレードなどさまざま。

コロナ禍で開催を見送っていたものの、今年から徐々に再開。講座後、ほとんどの人は福島屋に立ち寄り、講座で紹介した食材を購入するのだとか。

ほかにも力を入れているのがオリジナル商品の開発。福島屋のコンセプトでもある「無いならつくる」の精神で、年々新たな商品が生まれてきた。

「ここら辺の調味料は、お客さんのご意見やご要望をもとにつくり上げてきたものです」

そう言いながら手に取ったのは、最近発売されたオリジナルマヨネーズ。

「もともとレストランで使っていた自家製のもので。おいしいと評判だったので、商品化できないかと考えたんです」

原材料は卵、米油、純りんご酢のみ。すべて国産のものを使用している。価格は一般的なものより少し高い。それでも売れ行きは好調だという。

その理由は、純粋においしいから。惣菜として販売されているポテトサラダもこのマヨネーズでつくられている。

有料試食やポップ、イベントなど、さまざまな角度からおいしさとの接点を増やしていく。

福島屋では、前向きに取り組みたい気持ちがあれば、スタッフならどの部門にいても商品開発に携わることができる。

今回加わる人も、どうしたら食材のおいしさを伝えることができるか、考えながらいろんなアイデアを出してほしい。

「明るくて、前向きな人が来てくれるとうれしいですね。知識や技術は後からついてくると思うので」

「野島くんは、入社したてのときから本当に真面目で。頑張りすぎなんじゃないかって思うくらい励んでくれていますよ」

最後に話を聞いたのは、羽村本店のデリカ部門の副リーダーである野島さん。入社3年目で、製造と販売をメインに担当している。

「母の実家が羽村にあって、小さいころからお正月とか行事があるときは福島屋で買い物していたんです」

幼いころから身近な食卓に並んだおいしい料理、その源が福島屋だった。

「高校で就職先を決めるとき、たまたま会長の本を読んで、熱量に心を動かされて。それまで食に興味はあまりなかったんですけど、誰かにおいしいものを届けたいと思って応募しました」

「働き始めてから感じたのは、思っていた以上に丁寧に手づくりしているということ。売り場に立っていると『おいしそう』って声をよく聞くんです。うれしいなと感じる瞬間ですね」

一般的なスーパーでは製造と販売部門が分かれているけれど、福島屋では製造・販売を分けていない。1日に2回、スタッフが店頭に立って接客をする時間を決めている。

店内では、「いらっしゃいませ」と元気な声が聞こえたり、常連さんと話したりするスタッフの姿が。お客さんの反応を直接見聞きできるのは、励みにもなると思う。

「全部おいしいんです。全部おいしいんですけど、一番好きなのは唐揚げですね」

紹介してくれたのは、福島屋オリジナルのきあげ醤油と、鹿児島から直送されたさつまハーブ鶏でつくった唐揚げ。

ハーブ鶏をきあげ醤油をベースにしたタレに1日漬け込み、国産の米油で一つひとつ丁寧に揚げている。

たくさん並んでいた唐揚げも、夕方過ぎにはきれいに完売していた。

会長の福島さんからのアドバイスのもと、陳列された惣菜を毎日写真に収めている野島さん。そうすることでお客さん目線になり、よりおいしさが伝わるような陳列が浮かんでくるという。

ほかにも、もっと製造がうまくなりたい、と商品を買って自分で料理をつくることもある。その姿勢が評価されて、社内の功労賞をもらった。

製造や販売など経験がなくても、食が好きで、おいしさを追求したい気持ちがあれば成長していける環境だと思う。

「まだまだ、考えられていないことはいっぱいあって。『おいしい』って言ってもらえることがやっぱりうれしいので、ずっと勉強していきたいですね」

自分の目で、耳で、舌でたしかめて。本当においしいと感じるものを、どうすれば届けられるだろう。福島屋のみなさんは、愚直に考え続ける人たちだと感じました。

永遠に追求するおいしさ。その愛をスーパーで表現してみてください。

(2024/04/16 取材 大津恵理子)