※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

いつかは手に入れたいものってありますよね。わたしにもいくつかありますが、結城紬(ゆうきつむぎ)もそのひとつ。

マットで渋い印象だけど、絹の高級感もあり、着るほどに身体に馴染んでいく。

一緒に歳を重ねていくことが楽しみになる、そんな一着です。

今回は、結城紬の老舗「奥順」で、小売部門を部門長として統括する人を募集します。

今回は、結城紬の老舗「奥順」で、小売部門を部門長として統括する人を募集します。ゆくゆくは、今の部門長である専務の後任となって、この会社を次のステージへとひっぱっていけるような人。

挑戦してみたい人、着物なんて着たことないよ、という男性にこそ、読み進めてもらいたいです。

新宿から電車で1時間半ほどで、茨城県の結城駅に到着。

結城市は関東でも有数の古い城下町で、今でも町のあちこちに蔵や商店などが残っています。

神社やお寺も多く、ゆっくりと散歩したくなる町です。

駅からすこし歩くと奥順株式会社の「つむぎの館」に到着。

広い敷地内には文化財に指定されている歴史的な建物や蔵があって、それぞれが結城紬の染織資料館やショップ、体験工房やカフェになっています。

奥順はまさに、結城の歴史をつむぎ続けてきた、産地を代表する会社。

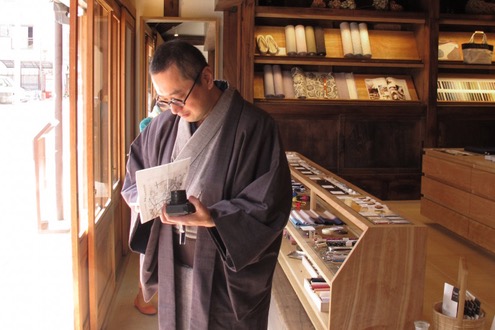

奥順はまさに、結城の歴史をつむぎ続けてきた、産地を代表する会社。「私で4代目です。結城紬を次の世代にも伝えないといけないっていう信念で、もう110年近くやっています」

そう話すのは、代表の奥澤武治(たけじ)さん。素敵なお召し物です。

その羽織の柄って、カニですか?

その羽織の柄って、カニですか? 「そうなの。お腹空いたら食べられるでしょ(笑)」

絣(かすり)で表現されていて、お茶目なんだけど上品でいい。思わず笑顔になってしまいます。

絣(かすり)で表現されていて、お茶目なんだけど上品でいい。思わず笑顔になってしまいます。そもそも紬というのは、蚕が入っている繭を広げて「真綿」にし、そこからつむいだ糸を織ってできた絹織物。結婚式で着るような光沢のある絹とは違い、マットな質感になるから、普段着に近い感覚で着られる。

着物の中でも一番渋くて、通好み。着るほどに柔らかくなり、だんだんとツヤも出て、身体に馴染んでいきます。

昔から全国でつくられてきた紬ですが、なかでも結城紬は最高品質で、「ルパン三世」に出てくる石川五右衛門も着ていたそう。日本を代表する紬として愛されてきました。

そんな結城紬産地をひっぱってきたのが奥順。もともとは結城紬の企画とデザイン、流通を請け負う製造問屋でした。

「つくるところから携わっているから、着物ひとつつくるのがどれだけ大変かを知っている。だから売れたときにはとっても嬉しいんだ。あのとき、ああやってつくった着物が売れた!ってね」

武治さんは、これまで40年以上も日本全国に出張して、呉服屋さんやデパート、着付け教室を営業で回ってきました。

なんと、多いときには年間250日も出張へ行っていたそう。同じ場所に行くことも多かったから、仕事で行くというよりも、大切な人たちに会いに行く、という気持ちだった。

「元気にしてるかなって気になって。たとえ遠くたって、早く会いに行きたいなと思っちゃうのよ」

楽しくて仕方がなかったといいます。

ユネスコの無形文化遺産にも登録された結城紬を、次の世代にも伝えるため、2006年には資料館を含む総合ミュージアム「つむぎの館」をオープン。2年前には自分たちで企画から販売までを手がける結城紬のお店「結城 澤屋」もはじめました。手しごとの価値を大切にしながら、日々挑戦しています。

澤屋のディレクター、籔谷さんにもお話を伺いました。

澤屋のディレクター、籔谷さんにもお話を伺いました。実は先日結婚をされて、立ち上げから関わってきた澤屋をもうすぐ離れます。

新卒で入社し9年目。小売部門をずっと担当してきました。入社してすぐの頃に接客したお客さまが、退職を聞きつけ、先日澤屋に来てくれたそう。

新卒で入社し9年目。小売部門をずっと担当してきました。入社してすぐの頃に接客したお客さまが、退職を聞きつけ、先日澤屋に来てくれたそう。「そのお客さまは、わたしが勧めた着物の柄や、ご提案したコーディネートを、すごく鮮明に覚えてらっしゃったんです。扱うものが高級品ということもあって、みなさん特別な思い入れを持ってくれているんですよね」

決して安い買い物ではない。だからこそ、大切にしようと思う。だけどそれだけではないはず。

お客さま一人ひとりと向き合って、丁寧にお勧めしてくれた着物だからこそ、大切にしたくなるのだと思います。

さらに呉服屋さんがもつ敷居の高さを取り払えるような、着物を着たことがない人にも親しみやすい工夫があります。

たとえば、普段からも持ちたくなるような革のバッグ、手ぬぐいやアクセサリー、お香などを一緒に取り扱ったり、定期的にニュースレターを発刊したり。

ニュースレターでは「ほろ酔いでお散歩」「海の見える街へ小旅行」というようなタイトルの付けられたコーディネートを紹介していて、着てみたいな、と自然に感じさせます。

文学に登場する結城紬についてのトークショーを行ったり、天然の素材にこだわったお香作りや草花の料理教室など、イベントにも積極的に取り組んでいるそう。

ただつくって、売るだけではなく、結城紬を取り囲む物語を演出し、その先にある暮らしへとつなげる。

ただつくって、売るだけではなく、結城紬を取り囲む物語を演出し、その先にある暮らしへとつなげる。「常に新しいことにチャレンジして、毎年毎年、進化してきました。だけど、まだまだ発展していける余地がある」

「つむぎの館や、澤屋ができてから人の流れが変わって。自分の働きかけが、まちづくりにそのままつながっていくんだ、という実感があったんです。すでに出来上がっている場所ではできない、大きなやりがいだと思いました」

自分の仕事がまちづくりにつながっていく。それってどういうことなんだろう。

デザイン室長の黒澤さんが、印象的だったエピソードを教えてくれました。

「先日、澤屋の前に、自転車を止めて中を覗いている女の子がいて。小学校5、6年くらいだったと思うんですけど」

「先日、澤屋の前に、自転車を止めて中を覗いている女の子がいて。小学校5、6年くらいだったと思うんですけど」どうしたの?と声をかけた黒澤さん。

「きらきらした目で澤屋を見てみたい、っていうの。純粋な想いに心を打たれて、まだ開店時間ではなかったけれど、特別に開けてあげたんです」

笑顔で、ありがとうございます!といってお店の中に入って行ったそう。

「説明をしてあげると、楽しそうに聞きながら、着物をはじめ、小物一点一点にいたるまで丁寧に見ていて」

「地元の小さい女の子が、澤屋を通して着物の世界に興味を持ってくれるなんて、今までにない喜びでしたね」

女の子にとって、大切な思い出になったように思います。

聞けば、もともと結城紬は「武士の憧れ」の着物なんだとか。

「憧れ」を届ける仕事、と言えるかもしれません。

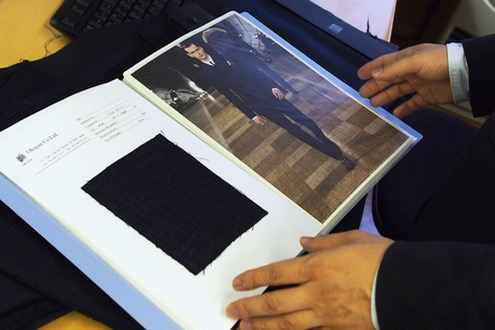

この日はインタビューだから、と着物を着てくれた黒澤さん。普段は結城紬の生地でできたスーツで働いています。

5年ほど前から、海外にむけてスーツの服地なども展開をしている奥順の結城紬。

シンガポールのデパートで展示販売をしたり、パリの大きな展示会へ出したり。実際にパリコレクションでも2回採用されたそう。

デザイン室では、生地のデザインを考えるだけではなく、広報物などの制作も自社で行っていて、現在黒澤さんを入れて4名のデザイナーが在籍している。

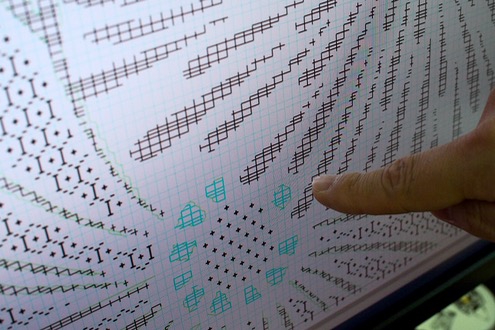

デザイン室では、生地のデザインを考えるだけではなく、広報物などの制作も自社で行っていて、現在黒澤さんを入れて4名のデザイナーが在籍している。着物の図案をつくるのは、今ではすべてパソコン。専用に開発したソフトを使っています。

職人はこれを解読し、布にする。1本1本の糸をつむぎ、目を数え、色を染め、はたにかけ、織って、ようやく一反が出来上がる。

職人はこれを解読し、布にする。1本1本の糸をつむぎ、目を数え、色を染め、はたにかけ、織って、ようやく一反が出来上がる。大変なものだと、なんと出来上がるまでに1年以上もかかると言われています。

デザイン室でも一番のベテラン、篠原さんは、30年以上も着物のデザインを担当していて、着付けもお花も師範なのだとか。

篠原さんに教わって着物を着られるようになった社員も多いそう。

篠原さんに教わって着物を着られるようになった社員も多いそう。だから今回募集する人も、着られなくて大丈夫。好きという気持ちがあれば、細かいことは、やっていく間に自然と覚えていくはずです。

どんな人があっているのでしょう。

専務の奥澤順之(よりゆき)さんに聞いてみました。順之さんのお父様は武治さんのお兄さんで、前代表を務めていた方。

「心底、結城と結城紬を好きになってくれる人かな。世の中、ある程度ビジネスと割り切って働く人もいると思うんですけど、それだとやっぱりお客様に伝わらない部分があるんですよね」

「心底、結城と結城紬を好きになってくれる人かな。世の中、ある程度ビジネスと割り切って働く人もいると思うんですけど、それだとやっぱりお客様に伝わらない部分があるんですよね」今回募集するのは「つむぎの館」全体と、着物の店である「澤屋」を取りまとめる人。ゆくゆくは、順之さんの後任となる役割です。

資料館、ショップ、展示場、体験工房、カフェ、澤屋、それぞれに違う内容の仕事をしているスタッフが、みんなで同じ方向に向かっていけるようにリーダーシップをとる。

例えると、「つむぎの館」というテーマパークで、結城紬を使った場づくりしていくプロデューサーのようなイメージ。

資料館のパネルに、英語表記をつけてみようか。結城紬の着心地を気軽に体験してもらうにはどうしたらいいのかな。季節に合わせたイベントをやってみるのはどうだろう。

そんなふうに、やりたいと思ったことには、積極的に挑戦させてくれる、風通しの良さがあります。

働いている人は、20代後半から30代半ばの人が多いそう。

順之さんでさえ、きちんと入社してからはまだ5年。前回の募集で(リンク)最近入ってきた人もいます。

「織物産地、着物業界にしてはかなり若いほうじゃないかな。歳が近いから、良いな、と思う感覚も近いし、そのぶん衝突もあるとは思うんですけど、一緒に成長できると思います」

産地のトップ企業である奥順だからこそ、産地を背負っているという自負を持って仕事に打ち込めるはず。もちろん、そのぶん重圧もあるとは思うけれど、他では得られないやりがいがきっとある。

産地のトップ企業である奥順だからこそ、産地を背負っているという自負を持って仕事に打ち込めるはず。もちろん、そのぶん重圧もあるとは思うけれど、他では得られないやりがいがきっとある。「つむぎの館」や「澤屋」ができたことで、結城の街が少しずつ変わってきたように、まだまだ伸びしろはたくさんあります。

まずは結城紬を好きになるところから。ぜひ一度、触ってみてください。軽くて暖かいことにきっと驚くと思います。

(2016/12/22 今井夕華)