※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

日本には、独特の文化があると思う。お箸を使うこと、緑茶を淹れること、夏には浴衣を着ること。

特別なものでなくても、日常に溶け込んでいるものがたくさんあります。

お湯につかることも、その一つ。

「昔は子どもからおじいちゃんおばあちゃんまで、親子3世代そろって銭湯に通っていました。裸で付き合う、コミュニケーションの場でもあったと思います」

「そういった古き良き文化を、温浴施設を通して発信していきたいんです」

株式会社温泉道場は、温浴施設の立て直しと運営をしている会社です。

株式会社温泉道場は、温浴施設の立て直しと運営をしている会社です。これまで手がけた5つの温浴施設は、それぞれ違う個性を持っています。

なぜなら地域のマーケティングからコンセプトが生まれ、さらにその地域に眠る食や行事などを掘り起こし、お店に落とし込んでゆくから。

今回は、そんな5つのお店のコンセプトやターゲットをしっかりと整理し、伝えていく人を募集します。

職種は2つです。

ひとつは雑誌やテレビなどメディアへの対応をする広報。そして、各店舗の情報をとりまとめ、ウェブを中心に発信するコミュニティマネージャーです。

埼玉県熊谷市。

この日は、埼玉・ときがわ町にある本社でなく、今秋オープンしたばかりの「おふろcafé bivouac(ビバーク)」へ向かいます。

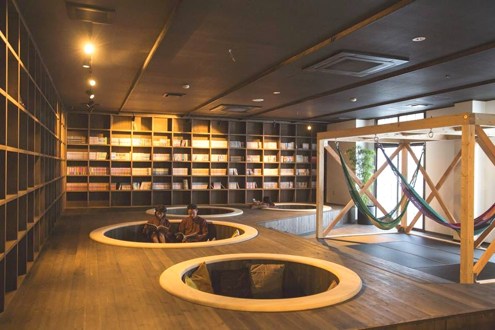

JR籠原駅から車で5分ほど。冬の冷たい風から逃げるようにお店に入ると、あたたかい色が広がっていました。

ツリーハウスやハンモック、少し奥まったところにはソファも。見渡すと、バーやカフェに雑誌も並びます。

ツリーハウスやハンモック、少し奥まったところにはソファも。見渡すと、バーやカフェに雑誌も並びます。お腹が空いたら2階にはレストランもあるというから、家のように過ごせそう。

芝を模した小上がりでは、館内着の男の子たちがトランプをして遊んでいる。

「ここはもともと、地元の人に30年愛された健康ランドなんですよ。町の人にとって、家以外の“居場所”になっていたんだと思うんです。おふろ以外の空間をクリエイティブなものにすることで、若い人たちも来られる。新しい使い方を提案できたかな、と思います」

そう話すのは、代表の山﨑さん。

焚き火のような暖炉のそばに座って、これまでのことを伺います。

焚き火のような暖炉のそばに座って、これまでのことを伺います。「両親が経営者だったこともあり、将来は起業しようと考えてコンサルティングの会社に勤めました」

そのとき携わったのが、地域活性部門の温浴施設の立て直しや開発でした。

温浴施設再生のプロは全国的に見ても少ないそう。

2011年に独立してからというもの、山﨑さんのもとへは全国各地から話が舞い込みます。

「外のお風呂に入りにいくと、普段できない話をしたりもしますよね。いろんな世代の人が来ているから、昔は交流や教育の場としても機能していたかもしれません。でも、今の40代より下の人たちは、家にお風呂がある世代で、あまり外のお風呂に入らないと言われています」

「時代の中でなくなってしまうかもしれない大事な文化を、お風呂を通して後世に伝えていきたい。それが、我々が温浴施設をやる意味かなと思っています」

地域に伝わる行事や郷土料理などの文化も、お店に反映されています。

たとえば、一番はじめに手がけた「昭和レトロな温泉銭湯 玉川温泉」でのこと。

「店舗のあるときがわ町では、10月末になると藁鉄砲を持って地面を叩き、町内を練り歩いてお菓子をもらう、日本版ハロウィンのような行事が続いてきたんですって」

「埼玉のその地域だけに伝わっているものらしく、今はもうやっていないみたいで。玉川温泉でイベントとして開くと、ご年配の方は懐かしんで、子どもたちはおもしろがっていました」

文化を伝えてゆくためにも、まずは経営がきちんと成り立つことが大切。

文化を伝えてゆくためにも、まずは経営がきちんと成り立つことが大切。温泉道場が行っているのは、温浴施設の遊休不動産を活用したビジネス。

お店をつくるときは、事前にしっかりと地域の状況を調査しています。

「とくに人の動きや思考って、同じ県内でもエリアによって全然違うんです」

「そういった感覚的なところは、町の人とお酒を呑んだり、地元のお店に通ったりして理解を深めていますね」

集めたデータは、お店のコンセプトやターゲット、価格設定などに落とし込まれていく。

「常にあたらしいことをやりたいので、与えられた条件、このエリアらしさってところで頭をひねる。お客さんが玄関を入って『おっ』っと驚いてくれるような、面白いお店にしたいなと思っています」

これまで手がけたのは、レトロ感を活かした昭和レトロを売りにした「玉川温泉」や、泉質や食の質がよい「おふろcafé白寿の湯」。

これまで手がけたのは、レトロ感を活かした昭和レトロを売りにした「玉川温泉」や、泉質や食の質がよい「おふろcafé白寿の湯」。また、女性に人気の「おふろcafé utatane」と40代以降の男性をコンセプトユーザーにした「おふろcafé bivouac」。フランチャイズというかたちでは「おふろcafé bijinyu(美肌湯)」など。

店舗の雰囲気がまったく違うため、広報するときはそれぞれのお客さまに合わせて伝え方を考えなくてはなりません。

「そこで今回、専門的に広報をするメンバーが欲しいんです」

詳しく伺うため、経営企画本部 執行役員の三ツ石さんにお会いしました。

新しく入ることになる人の上司にあたる方です。

以前は社団法人につとめ、日本の経済活性のための方策を国や外国政府に働きかけるという視野の広い仕事をしてきた。

以前は社団法人につとめ、日本の経済活性のための方策を国や外国政府に働きかけるという視野の広い仕事をしてきた。「国レベルの仕事ももちろん大事ですが、だんだんと、地域の人びとやお客さまの顔が見える、現場の近くにいきたいなって思いが芽生えてきまして」

「お風呂屋さんって昔ながらのイメージですけれど、温泉道場は今までにないような場所をつくっている。色んなチャレンジをしている環境に身を置きたいと、今年の4月に入社しました」

温泉道場としても、会社が成長している中で、三ツ石さんのように基盤づくりをしてくれる人を求めていたところ。

「ここへ来て、経営の面で学ぶことも多いです。料金プランひとつとっても、どういう人が、どんな気持ちの動きがあって来るのかを考えて決められている。数字の裏付けがしっかりあるので、勉強になります」

現在は会社全体の経営企画と、今回募集する広報の仕事をしています。

「広報は主に、雑誌やテレビなど、メディアへの対応をすることになります。温泉道場を理解した上で、会社としてどう情報を出していくのか。的確な判断が求められる仕事ですね」

たとえば、取材の申込みがあったとき。

受ける受けないを判断をするだけではなく、メディアの狙いを聞いて逆提案をすることもあるそう。

「雑誌のある企画枠で採りあげられるのと、別の機会に紹介されるのと、どちらがお店にとって効果的なのだろうか。店舗への効果や会社のブランドも踏まえてメディアの方とコミュニケーションを取っていきます」

もう一つの募集職種である、コミュニティマネージャーについても聞いてみます。

もう一つの募集職種である、コミュニティマネージャーについても聞いてみます。温泉道場のHPやFacebook、Twitterなどウェブを活用した情報発信が主だけれど、それだけにとどまらないそう。

「ウェブの情報発信は現状、各店舗が担っています。ただ、情報発信の仕方が店舗ごとに異なったり、イベントが重なっていそがしくなったりするときなどは、情報発信が遅くなったり、出来なくなったりすることがあるんです」

そこで、すべての店舗コンセプトや主な客層を理解したうえで情報発信を手伝ったり、情報発信に関してのルールをつくることも必要になってきた。

ルールを運用するためには、店舗との信頼関係の構築が欠かせない。

「だから“コミュニティマネージャー”という名前なんですよね。ウェブ構築やディレクションといった技術だけでなく、各店舗の現場のスタッフや経営企画本部のスタッフとコミュニケーションをとって、ウェブ広報のかたちをつくる調整役でもあるんです」

「たとえば、悪天候の日は『今日も元気に営業しています!』と一言発信するだけでも、お客さんの入り方が違うんですよね。でもきっと、店舗の方はボイラーのチェックや駐車場の雪かきなどの現場対応に追われて、情報発信まで手が回ってないだろうなと想像するんです」

そんなときは「こちらで情報発信しようか?」と声をかけ、代わりに投稿することも。

「そんなふうに、それぞれの店舗と顔の見えるようなやりとりをしながら、ウェブの情報発信の基盤をつくってもらえたらと思います」

最初は店舗研修もあるから、お店の雰囲気を知ったり、スタッフとのコミュニケーションも持てる。

「やりがいはありますよ。悪天候の日も、Facebookに投稿したら、お客さんからすぐ『行きます!』ってお返事が来たりして。反応や来客数などダイレクトに結果が見えるので、よし、って思いますね」

ここで、bivouac(ビバーク)副支配人の永島さんも話に加わってくれた。

永島さんは、入社して3年目になる方。

永島さんは、入社して3年目になる方。社内の雰囲気は「風通しが良すぎて、基本的にツーツー」なんだそうだ。

「言いたいことを言い合える雰囲気はあるんじゃないかな。だから、どんどん人を巻き込めるような人に来てもらえるといいですね」

もともと詩を書いていたこともあって、はじめは温泉道場のライター枠に応募したのだそう。

「面接で山﨑に会ったとき『この人なんだか面白そう』と思って。ライター枠が埋まっちゃって、どんな職種でもいい?ときかれたとき『なんでもやります』ってつい答えていました。この人と一緒に働いてみたいって、直感でしたね(笑)」

入社してからは、接客やイベント企画などの店舗業務に、ブログや広告制作など、本当に何でもやってきた。

「自分の仕事に幅を決めなくていい。これをやりたい、変えなきゃと思ったら、チャレンジできる環境があります」

「自分の仕事は自分でつくれる。それが温泉道場なんじゃないかな」

そういえば、山﨑さんもこんなことを言っていました。

そういえば、山﨑さんもこんなことを言っていました。「お風呂屋さんで働きたいというよりも、将来自分で何かやりたいと思う人に来てほしい」

「ここを修行の場としてゆくゆく独立してもいいんです。社名の温泉道場って、そういう意味でつけたんですよ。おふろという教材を使ってみんなでビジネスを勉強しようよ、って」

経営を学んで、文化をつないで、人と関わって。

顔が見える距離で情報発信しながら、さらに自分の幅を広げていくことができそうです。

「直感的に楽しそうだなと思ったら、ぜひ来てみてください。お会いできる日を、楽しみにしています」

(2016/12/22 倉島友香)