※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

私たちは、いろんなことを選択しながら生きています。たとえば「今日の晩御飯は何にするか」というものもあれば「どんな仕事をするか」というものも。

けれど、そんな選択肢すべてを自分の思うように選び取れているか。私はそうでもないように思います。

「それはあなたに向いていないんじゃない?」という親の言葉に影響を受けたり、社会的に認められている会社だからという理由で就職先を選んだり。

できることなら誰かの決めた正解を探すのではなく、本当に自分がやりたいことを見つけて実現できるほうが心地よく生きていける気がする。

自分の頭で考えて、自分で決断していく。そのために必要な力を子どものうちから養おうとしてきたのが、民間学童施設であるキンダリーインターナショナルです。

今回は、ここで学童スタッフとして働く人を募集します。

今回は、ここで学童スタッフとして働く人を募集します。学童スタッフとはいえ、キンダリーには「大人」と「子ども」という線引きがありません。

一緒に働く仲間も、子どもたちも。関わるすべての人たちを大切にしながら、自分のあり方も見つめ直す。そんなふうに働きたい人に来てもらえればと思います。

キンダリーを訪ねるのは、これで3度目。今回はどんなお話が聞けるのか、楽しみに思いながら勝どき校に向かった。

扉をあけると、「こんにちは」とやわらかな笑顔で声をかけてくれたのが、学童スタッフの佐藤さんです。

さっそく、どうしてここで働くことになったのか尋ねてみる。

さっそく、どうしてここで働くことになったのか尋ねてみる。「母が保育士の資格を持っていて。私も子どもたちに関わる仕事がしたいと思っていたんです」

だけど佐藤さんはその気持ちを一度断念し、一般事務の仕事に就く。きっかけは母親からの「あんた向いてないよ」という一言だった。

「そう言われたら、確かにピアノは弾けないし、と向いていない理由はいくつも思いついて。でも毎日同じデスクワークを続けながら、これをずっとやるのかなっていう疑問も自分のなかにあったんです」

本当に自分が好きなことを仕事にしたい。そんなことを考えていたときにキンダリーを知る。

キンダリーの一番の特徴は、MiEP(ミープ)というオリジナルのプログラムを実施していること。

MiEPは毎日1回60分程度のプログラムで、遊びながら子どもたちが自分で考える機会をつくるもの。

たとえば賛成派と反対派に分かれたディベートをしたり、針と糸を使ってハロウィーンTシャツをつくったり。長期休みには、校舎を飛び出して稲刈りやプログラミングにも挑戦する。

内容を考えているのは、現場で働く学童スタッフたちだ。

内容を考えているのは、現場で働く学童スタッフたちだ。「そんなこと自分にできるのかなと足踏みしていた部分もあったんです。でも働いている人たちがとても楽しそうだったので、飛び込んだ感じですね」

実際働いてみてどうでした?

「最初はやっぱり悩んで。でも子どもたちは寛容なんです。失敗しても、失敗で終わらせないでくれる」

失敗で終わらせない。

「たとえば工作のMiEPでは、1年生は1時間かかるけれど4年生だと30分でできてしまう。でもすぐに終わってしまってつまらない、ではなくてつくったものにストーリーをつけて絵本にしてみようとか、子どもから言ってくれるんです」

「ここで終わりって、大人が決めちゃっているだけなんですよね。逆に気づかされることが多いです。不安が楽しみに変わりましたね」

「ここで終わりって、大人が決めちゃっているだけなんですよね。逆に気づかされることが多いです。不安が楽しみに変わりましたね」とはいえ、大変なこともある。まずは体力的なこと。ときには体調が悪い日もあるし、子どもたちのエネルギーについていけないこともある。

そんなとき、佐藤さんは子どもたちと集まって話し合いをするのだという。

「『今日はお腹が痛くて、外遊びには気分がのりません』ってちゃんと伝えます。私が正直に伝えないと、子どもも自分の意思を押し殺すようになってしまうから。キンダリーは、大人も子どもも関係なく伝えあえる環境にするようにしています」

さらに働いていると、子どもを通して自分自身を見ているような感覚を度々感じるそうだ。

たとえば子どもたちが不注意で水をこぼしたときに、いつも頭にきてしまう。なぜだろうと考えてみると、幼少期に母親から同じことで怒られて育ったことを思い出した。

「よく考えると、失敗することって悪いことじゃないんですよね。子ども自身が自分で拭けばいい。それに気づいてからふっと気持ちが楽になりました」

自分が何に囚われているのか、省みる機会がある。とはいえ、これまで当たり前だと思っていた習慣や考えに疑問を持つことはなかなか難しい。

だからキンダリーでは、1日のはじまりと終わりにスタッフ全員でミーティングを行い、それぞれの思いや抱えている悩みを共有しています。

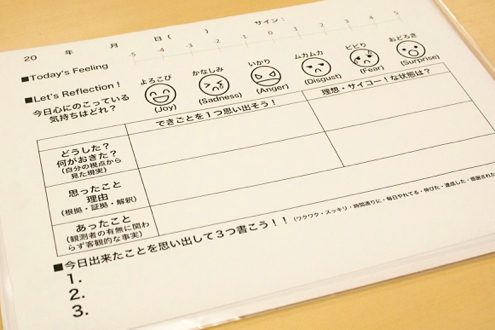

その助けになるのがリフレクションシート。その日の自分の行動や思考を振り返り、みんなで共有すると、自分のこだわりや思い込みなどが見えてくるそうだ。

ここでなら、人としても成長していけるかもしれない。でも、自分の内面と向き合うことに苦しくならないのだろうか?

ここでなら、人としても成長していけるかもしれない。でも、自分の内面と向き合うことに苦しくならないのだろうか?「そうですね。でもそうしているから、自分がどうありたいかわかってくると思うんです」

「最初はやったことがないので戸惑うかもしれません。でも子どもたちにチャレンジしてみようよって言ってるんだから、自分たちもやってみないと。同じ日は1日もないので、毎日楽しいですよ」

キンダリーはもともと学童施設として始まり、最近では中高生や、保護者向けのプログラムにも事業の幅を広げている。

理事の赤井さんは、教育を通じて人のあり方やコミュニティを変えていこうとしている人だ。そうして、ゆくゆくは日本全体を良くしていきたいと考えている。

改めて、赤井さんにもお話を伺います。

「AIなど、テクノロジーがどんどん発達していくなかで、『君はなぜそれをやっているの?』と問われたときに説明ができないものは、人間がやる意味はなくなっていくと思うんです」

「周りに言われてではなく、自分はこれがやりたいと内発的動機で生きる人が日本に増えていくのが一番いいなぁと思うんですよね。だからこそ私たちは子ども以外のことも、考えていかないといけませんよね」

「周りに言われてではなく、自分はこれがやりたいと内発的動機で生きる人が日本に増えていくのが一番いいなぁと思うんですよね。だからこそ私たちは子ども以外のことも、考えていかないといけませんよね」先日まで赤井さんが関わっていたのは、中高生向けの地域創生プログラム。熊本県阿蘇郡の中高生たちが自分の生まれたまちを元気にするべく、ビジネスプランをゼロから考え、地域の人とともに実現していくというものだ。

たとえば畑を荒らす害獣を捕獲し、それを地元のレストランと連携して阿蘇のジビエとして売り出した子もいれば、地域の杉の木を使って金属アレルギーの人にも安心の結婚指輪をつくった子もいる。

「関わりを通して、自分のモチベーションがどこにあるのか、自分はどう生きたいのかを子どもたち自身が本気で考えたほうがいいなと私たちも体感したんです」

「関わりを通して、自分のモチベーションがどこにあるのか、自分はどう生きたいのかを子どもたち自身が本気で考えたほうがいいなと私たちも体感したんです」「まわりに言われてとりあえず早稲田、慶応と順番に受けて、受かったから経済学部に行きますとか。そういうことしていたら、自分で考えずにどんどん受け身になるよねと思って」

さらに、地域ではITの力を使って情報を得るスキル、データを扱うスキルが不足していることにも気づいた。そこで今年から関わり始めたのが、総務省のIoTサービス創出支援事業だ。

内容は、高等専門学校(高専)の生徒が授業の一環としてつくっている気象センサーを小学校に設置し、そのデータを活用しながら子どもたちは自らの地域を学んでいく、というもの。

高専は各都道府県にあるので、各地のリアルタイムのデータを得ることができる。

「自分たちの地域は、今日は気温18℃だけど、北海道はマイナス3℃だ!ということもわかるんです。こんな温度だから、おいしい果物が育つはずだよね、と他の地域とも比べながら自分の地域を知り、考えていくことができます」

「ITを活用して、田舎であっても小学生のころから地域や人、世界とつながっていく。それが普通になっていくといいなって。いろんな世界を知って、高校や大学で自分は何をしたいのかが思い描けるようサポートができればと思っています」

「ITを活用して、田舎であっても小学生のころから地域や人、世界とつながっていく。それが普通になっていくといいなって。いろんな世界を知って、高校や大学で自分は何をしたいのかが思い描けるようサポートができればと思っています」現在、この取り組みを実施しているのは埼玉と熊本の2地域。今後はさらに地域を増やしていく予定なので、授業の進め方などは動画にまとめ、公開講座として配信しているそうだ。

ITを活用することで、都心に比べて何もないと思われている地域でも楽しみながら学んでいける。地域の垣根を飛び越えて、さまざまな価値観や暮らしを知ることは、自分のやりたいことを見つけていくことにもきっと役に立つはず。

今回新しく入る人には、まずは学童で子どもたちや自分自身と向き合うことからはじめてほしい。そしてゆくゆくは、赤井さんたちが取り組む他のプログラムにも携わってほしいと思います。

今回新しく入る人には、まずは学童で子どもたちや自分自身と向き合うことからはじめてほしい。そしてゆくゆくは、赤井さんたちが取り組む他のプログラムにも携わってほしいと思います。キンダリーには、すでにそういう働き方をしている方がいます。黒羽根さんもその一人。

自分の好きなことを活かしながら、学童以外のプログラムに関わり始めた方です。

3年間は学童スタッフとして働き、今年から立ち上がったSTEM共育事業部をひとりで切り盛りしている。

3年間は学童スタッフとして働き、今年から立ち上がったSTEM共育事業部をひとりで切り盛りしている。ちなみにSTEMは、主に科学、技術、工学、数学に関する教育のこと。共育は、大人も子どもも共に学ぶこと。

「僕はもともと理系の大学出身で、数学や理科が大好きなんです。自分でこれから何がしたいかなと考えて、手をあげました」

キンダリーではこれまでも、STEM共育の一環として子どもたちにプログラミング教室やロボット教室を行ってきた。

「でも、ただプログラミングのスキルを身につけることが目的ではなくて。自分で考えて、問題を解決していくためには順序立てて考えることが必要なんです。そのためのツールとして、プログラミングを活用しています」

最近は、レゴブロックを使った大会への出場準備を進めているそう。

最近は、レゴブロックを使った大会への出場準備を進めているそう。毎回決められたテーマに沿ってプログラミングで動くレゴモデルをつくり、プレゼンテーションも子どもたちが行う。今回のテーマは「水の冒険」。より良い水の使い方と処理の方法を考えているそうだ。

「ローマにある最古の水道のことを調べてきた子もいるし、マンホールをつくりたいって言っていた子もいます。発想が柔軟なので、本当にいろんな意見が出ますね」

話し合いの結果、ダムと風車で水力発電ができる仕組みをつくることにしたという。

「僕、知らないことを知るのが好きなんですよ。今回も調べていたら、ダムにも地形に合わせてアーチ型にしたものや中が抜けているものなど、いろんな形があると初めて知って。子どもたちよりも僕のほうが楽しくなっちゃって、それを抑えるのが大変ですね(笑)」

話を聞いていると黒羽根さん自身が本気で取り組み、楽しんでいる様子が伝わってくる。だからこそ説得力もあるし、子どもたちも一緒にやってみたくなるんじゃないかな。

話を聞いていると黒羽根さん自身が本気で取り組み、楽しんでいる様子が伝わってくる。だからこそ説得力もあるし、子どもたちも一緒にやってみたくなるんじゃないかな。自分の道を決めていくとき、もちろん悩むこともあると思います。でも、ここで紹介した人たちは、みんな自分で決めてキンダリーにやってきました。

あなたは、ここでどんなことをやってみたいですか。キンダリーでなら、その先のことも健やかに決めていけると思います。

(2017/11/13 取材 並木仁美)