※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

「先生というよりは、頼れるお兄さん、お姉さんでありたいんです。いつか振り返ったとき、この塾で学んだことが未来への第一歩だったって思ってもらえたらいいな」そんなスタッフの言葉が印象的な取材でした。

今回の舞台は、福島県只見町(ただみまち)。

古くから秘境として知られ、越後山脈をはじめとする山々と豊富な雪水に育まれてきた自然豊かな町です。

町はおよそ15年前から、町内唯一の高校である只見高校を魅力ある学び舎にしようと、様々な取り組みを重ねてきました。

町はおよそ15年前から、町内唯一の高校である只見高校を魅力ある学び舎にしようと、様々な取り組みを重ねてきました。その流れを汲み、昨年2月に誕生したのが公営塾の「心志塾」です。

進学に向けた教科指導に加えて、社会で生き抜く力を養うための課題解決型授業も行うこの塾。

今回は、こちらの講師を募集します。

思いさえあれば、教員免許はなくても大丈夫。資格やテクニックよりも、目の前の生徒の未来を一緒に見つめてくれる人を探しています。

只見町への行き方はいくつかある。

美しい秘境線として名高い只見線を使うルートもその一つだけど、大雪に見舞われたこの日はあいにく運休。特急とバスを乗り継いでゆっくり向かうことにする。

いくつものトンネルを抜けるうちに、次第に真白な雪景色に。東京を発っておよそ5時間で、只見町に到着した。

しんしんと雪が降るなか、公営塾「心志塾」がある只見町教育委員会の建物に向かう。

しんしんと雪が降るなか、公営塾「心志塾」がある只見町教育委員会の建物に向かう。まず話を聞いたのは、教育委員会で只見高校の振興対策を担当している峯岸さん。もともと東京大学付属中等教育学校の教員を勤めていた方でもある。

「カメラは緊張するね(笑)はいこれ、遠いところ疲れたでしょう」と手渡してくれたのはチョコレート。

時折冗談を交えながらこちらの目を見て話す姿は、頼れる先生といった印象だ。

「雪が深いでしょう。冬は除雪で忙しくて、春から秋は町の行事で忙しい。今は雪で閉ざされて白黒の世界だけど、5月になると美しい景色を見せてくれますよ」

「雪が深いでしょう。冬は除雪で忙しくて、春から秋は町の行事で忙しい。今は雪で閉ざされて白黒の世界だけど、5月になると美しい景色を見せてくれますよ」何気ない会話は、次第に只見高校のことにうつっていく。

町が只見高校に携わるようになったきっかけは、およそ15年前にさかのぼる。

1学年36人という定数を3年連続で下回ると分校化、ついには廃校という、県が定めたルールに、只見高校が該当してしまったのだ。

それまでも、勉強やスポーツが得意な子どもは、只見高校ではなく町外の高校を選んでいた。

もし只見高校そのものがなくなってしまえば、若者がどんどん減り、町が衰退してしまうのではないか。

そこで只見町は、町をあげて只見高校の振興に乗り出すことを決める。

まずは“山村教育留学制度”といって、町が整備した寮に全国から生徒を募集し、只見高校で3年間を過ごせる環境を整備。

まずは“山村教育留学制度”といって、町が整備した寮に全国から生徒を募集し、只見高校で3年間を過ごせる環境を整備。このほかにも、海外短期留学の実施や帰省・部活動費の補助など、只見高校に通う生徒をあらゆる面から支えてきた。

その流れを汲んで1年前に誕生したのが、公営塾「心志塾」だ。

只見高校生の学力向上サポートを目的に開設されたこの塾。

只見高校生の学力向上サポートを目的に開設されたこの塾。開講時間は、放課後16時から20時45分まで。基本的には自習形式で、わからないことがあれば常駐する塾講師に尋ねることができる。

そして一番の特徴が、心志塾は学習面のサポートや進路指導だけでなく、ゼミ形式の課題解決型授業やキャリア教育なども行い、生徒の将来を幅広くサポートするということ。

そこに決まったやり方はないのだから、手間はかかるかもしれない。

けれど、ただ有名大学への進学率を上げるためだけの教育は結果的に地域に根付かない、と峯岸さんは言う。

「教育は短期間で目に見える効果が出るものではないですから、かなりの粘りが必要になる。この塾は、今まさに足を踏み出したところで」

「生まれたてのこの塾にとって一番大切なのが、目の前の生徒に向き合い信頼を得ること。その先で、町や人にも教育が根付いていくんじゃないかな」

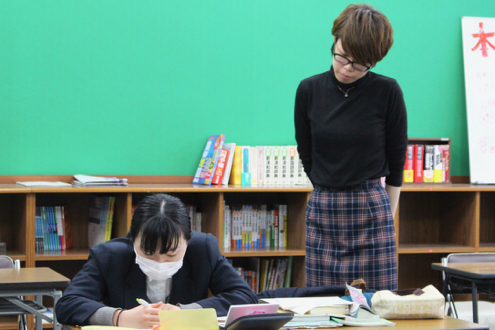

ここで、峯岸さんが「生徒に信頼される講師のふたり」を紹介してくれた。

一人目が、心志塾塾長の渡辺啓太さん。生徒から「啓太先生」と呼ばれていて、穏やかな語り口と眼差しが印象的な方だ。

大学時代から塾講師のアルバイトとして、卒業後は予備校の講師として働いていた啓太さん。

大学時代から塾講師のアルバイトとして、卒業後は予備校の講師として働いていた啓太さん。いつか自然の豊かな場所で教育に携わりたいと考えていたときに、前回の日本仕事百貨の募集記事を見つける。

「只見は名前すら知りませんでしたが、自分がやりたいことと一緒だなと思ってピンときて。面接のときも教育委員会の方が駅まで迎えに来てくれて、帰りもずっと手を振ってくれた。すごくいいなって思ったんです」

1年前の開講初日は5名ほどだった塾生も、現在は22名にまで増えた。

「只見高生は、挨拶がしっかりできる子たちですね。学校や塾以外でも、会えば必ず声をかけてくれる。すごく元気がある生徒です」

一方で、公営塾ができるまで町内に学校以外の教育機関がなかった只見町。校内では良い成績の生徒も、受験となると厳しい戦いを迫られるケースが多いという。

一方で、公営塾ができるまで町内に学校以外の教育機関がなかった只見町。校内では良い成績の生徒も、受験となると厳しい戦いを迫られるケースが多いという。「さらに塾に通う生徒は、受験勉強をしたい子から学校の進度についていけない子まで幅広い。集団授業ではないので、一人ひとりの目的や理解度に合わせることは今でも大変に思います」

その中で啓太さんが何より大切にしていることが、生徒と同じ目線に立つこと。

「情報がかなり少ない地域なので、なかには知名度だけで国内有数の難関大学を選ぶ生徒もいます」

「でも『それは無理だよ』と否定することは絶対にしない。偏差値などの客観的資料も見せながら、なぜその大学を選んだのか、本当に頑張れるのかを確かめるようにしています」

一番大切なのは生徒の心情。そうして「頑張る」という言葉が出てきたら、あとは伴走するだけだ。

その先で希望大学を変更せざるを得なくなってしまったときも、啓太さんたちのアドバイスを求めて訪れてくれるのだという。

生徒の心情に寄り添うことで、信頼関係を築いてきたのかもしれない。

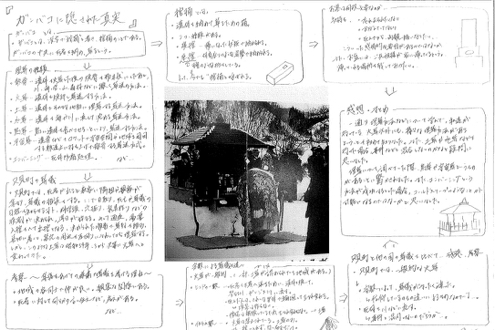

そんな塾の大きな特徴が、昨秋からはじまった夢起(ゆき)ゼミだ。

そんな塾の大きな特徴が、昨秋からはじまった夢起(ゆき)ゼミだ。ゼミ形式のこの授業は、課題解決型授業といって、只見町を舞台に問いを見つけ自分たちで答えを見つけていこうというもの。

「本当に頼れる先生」と信頼を寄せる峯岸さんと二人三脚で準備を重ね、ゼミのテーマも啓太さん自ら只見町史をひもとき用意した。

「たとえば、只見にはアガリコというとてもおどろおどろしい形をした木や『ガンバコ」という聞きなれない言葉があるんです。どうして木がこんな形になってしまうのか、ガンバコとは一体何なのかなど、6つの問いを出しました」

生徒たちは「面白い!」と前のめりになって取り組み、最終目標であったポスターも無事に完成させることができたという。

「本当に真剣な表情で考えてくれました。教科書の問題と違ってこのゼミには明確な答えがないので、予想が当たったりうまくいったりするとすごく喜んでくれて」

「本当に真剣な表情で考えてくれました。教科書の問題と違ってこのゼミには明確な答えがないので、予想が当たったりうまくいったりするとすごく喜んでくれて」さらに、この話には続きがある。

「勉強は苦手といいつつ、ゼミには積極的に参加してくれた子がいて。年末に『今年はどんな年だった?』と聞いたら『勉強が好きになった年!』と答えてくれたんです。すごく嬉しかったし、少しでも影響を与えられたのかなって」

そう笑う啓太さんは、予備校講師時代とは少し違う心持ちで生徒に向き合うようになったという。

「距離がかなり近いぶん、生徒一人ひとりの人間的な素質や、今後の人生にも関心が湧くようになってきて。この塾が、少しでも彼らの人生にいい影響を与えられたらなって思います」

ここで「こんにちは」と、扉を開けて顔を覗かせてくれたのが塾講師の史(ふみ)さん。

以前は大手証券会社に勤めており、こちらの質問にとても分かりやすく答えてくれる方だ。

東北出身の史さんは、大学時代に東日本大震災を経験。震災ボランティアをきっかけに、子どもたちへの教育支援ボランティアを続けてきた。

東北出身の史さんは、大学時代に東日本大震災を経験。震災ボランティアをきっかけに、子どもたちへの教育支援ボランティアを続けてきた。その中で、勉強をしたくてもお金や環境などの理由で学習機会を奪われてしまう子どもたちの存在を知る。

やはり、教育問題はお金でしか解決できないのだろうか。そう悩んでいたときに、啓太さんと同じ記事を見る。

「只見の子たちは地理的条件で学習機会や情報を得る機会が少ないんだって知って。私が只見へ行くことでその格差を解消できるなら、行ってみようと思ったんです」

現在は、主に国語と英語を教えている史さん。史さんの目には、只見高校の生徒はどう映ったのだろう。

現在は、主に国語と英語を教えている史さん。史さんの目には、只見高校の生徒はどう映ったのだろう。「本当に素直な子たちです。それだけに大人が言ったことをそのまま信じてしまう。進学でも就職でも、大人の示す道がすべてだと思っている子が多いようにも感じます」

「どうしてその大学に行きたいのか理由を聞いても『なんとなく』って答えが多くて。この子たちに、自分で考えて意見を言うようになってもらうにはどうしたらいいだろうって考えるようになりました」

そこで史さんは、生徒に対して日常的に「どうして?」と聞くことをはじめた。

たとえば勉強でも「どうやってこの答えを選んだの?」と聞き、日常会話でも「どうしてサッカーが好きなの?」など答えられそうなことから尋ねてみる。

「ルールは一つだけ。『なんとなく』という言葉の禁止です」

最初は黙り込んでしまう子もいたが、徐々に自分の言葉で考えを説明できるようになってきたそう。

史さんの小さな取り組みが、少しずつ生徒にも浸透していったのだと思う。

そんな史さんは、忘れられない生徒がいる。

そんな史さんは、忘れられない生徒がいる。「文学部に行きたいからと、塾のオープンから来てくれていた3年生がいて。私が『合格のためにはまだまだ頑張らないと!』と難しい課題を出しても、必死で食らいついて来てくれました」

「最初は言われたことを黙々とやっていましたが、語彙や知識が増えるにしたがって『先生、それは違うと思う』と、ちょっとした議論もできるようになって。受験前日には『史先生のおかげで頑張れた』ってメッセージをくれました」

そうして迎えた本番では、力を出し切ることに成功。今は、いつか本に携わる仕事をしたいと希望に胸を膨らませているという。

「彼も最初は本といえば出版社という知識だけだったんですけど、一緒に調べるうちに校正やデザイン、編集という職種はもちろん、文庫に漫画、電子書籍もあるといろんな選択肢に気づくようになって」

「出版業界は決して明るい未来だけではないことも包み隠さず伝えました。すべて知った上で、最終的に少しでも自分らしい道を選んでほしいから」

将来の夢は、いつか変わるかもしれない。

でも、ここで学んだ経験を応用する力があれば、この先どんな課題も乗り越えてくれると史さんたちは信じている。

目の前の子どもたちが、いつか唯一無二の自分になれるように。

雪国の小さな町には、そんな目標に向かって走り続ける塾がありました。

(2018/02/19 取材 遠藤真利奈)