※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

現状が当たり前。何か行動を起こしても状況は変わらないだろう。どこかそんなふうに考えてしまうことが、いまの社会には数多くあるかもしれない。

けれど今回出会った方たちは、なんとかして状況を変えようと、地域の課題に向き合い、新しい挑戦をしていました。

愛媛県・伊方町。

愛媛県・伊方町。四国最西端に位置していて、西宇和みかんなどの柑橘栽培をはじめとした農業や水産業が盛んな町です。

また原子力発電所の立地町として、名前を耳にしたことがあるかもしれません。

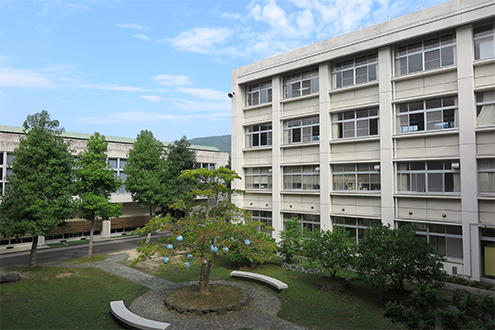

この町唯一の三崎高等学校はいま、少子高齢化や人口流出によって、存続の危機に直面しています。

このまま何もしなければ、確実になくなってしまうかもしれない。魅力ある高校づくりによって全国から入学生を集め、地域をつくる若い担い手を育てようと「三崎高校魅力化プロジェクト」がはじまっています。

高校魅力化プロジェクトは、基礎学力アップや進路相談を目的とした公営塾、地域特性に合わせたカリキュラム改革、地域外からの生徒を受け入れられる教育寮の3本柱からなります。

今回は、公営塾をつくっていく人を募集します。

松山空港からバスを乗り継いで、伊方町へ向かう。

バスからはみかんを栽培する段々畑や、海が眺められる。

町役場前のバス停に到着すると、リアス式海岸の港と風車が並ぶ山の景色が迎えてくれた。

空からはトンビの鳴き声が聞こえ、辺りを少し歩いてみると近くに酒蔵もある。のどかな雰囲気の漂うところ。

空からはトンビの鳴き声が聞こえ、辺りを少し歩いてみると近くに酒蔵もある。のどかな雰囲気の漂うところ。この町で少年時代を過ごし、2014年にノーベル物理学賞を受賞した中村修二氏は、「研究者としての原点がここにある」と言葉を残しているそう。

町役場で最初に話を伺ったのは、伊方町出身の高門清彦町長。

東京の大学を卒業後、農業研修のため2年間渡米。伊方へ戻ってからは、県議会議員を19年間務めたのち、10年ほどみかんづくりをしてきた。

東京の大学を卒業後、農業研修のため2年間渡米。伊方へ戻ってからは、県議会議員を19年間務めたのち、10年ほどみかんづくりをしてきた。「農作業中に見る海の景色は最高ですよ。春夏秋冬それぞれの景色があるし、仕事で疲れていても、ふと海を見て夫婦で語らいでもしたら至福の時間じゃないかな」

「高校生にも勉強だけでなく、ふるさとの良さというものを体感して、町に愛着を持ってもらいたいなと思うんです」

受け継がれてきた風景や資源がある。でもそれは、いつまでもずっと続くものとは限らない。

少子高齢化が進み、合併当時12000人いた人口は、10年余りで9700人にまで減少した。

町内唯一の三崎高校も厳しい状況にある。

県からは、1クラスの人数が40人以下となった年が3年続いた場合、分校化するという方針が打ち出された。

2017年の三崎高校の入学者数は34人。あと2年同じ状況が続けば分校になるという現実が突きつけられている。

町としても打開策を探していたなか、三崎高校から新しい人材育成の取り組みの一つとして公営塾開校の要望を受けた。それを機に、高校魅力化プロジェクトを導入し、2018年1月の仮オープンに向け準備が進んでいる。

「三崎高校で育った人材が、将来、伊方のために地域内外で活躍してほしいですね」

「いま生徒たちは、積極的に地域に溶け込んだ活動をしてくれています。この町の宝である高校をなんとか未来に残したいんです」

三崎高校では、4年前に国の地方創生交付金を活用した人材育成モデル事業の指定を受けたことを機に、2014年度から地域活性化授業の取り組みがはじまった。

立ち上げから関わってきたのが、津田一幸先生。伊方町出身で三崎高校の卒業生でもある。

津田先生は進路指導主事と地域協働課の課長を兼任している。地域協働課は、高校と地域との連携を深めることを目的に2017年に開設された。

津田先生は進路指導主事と地域協働課の課長を兼任している。地域協働課は、高校と地域との連携を深めることを目的に2017年に開設された。三崎高校ではどんな地域活動をしているのだろう。

地域活性化授業は、週に一度ある総合的な学習の時間を使って行われている。テーマは「三崎おこし」。

「はじめは何から手をつけていいのか、誰に相談したらいいのかわからない状況でした。『さぁやろう!』と生徒に声をかけるけれど、満足にサポートできないという状況がもどかしかったですね」

手探りの状態から一歩ずつ進んでいった1年目。

柑橘を使った新しい地域の特産品をつくろうと、地元のお菓子屋さんとコラボした。

試作品を町の人に試食してもらい、意見を反映させながら改良していった。

そうして出来あがったのが、灘オレンジや清美タンゴールなど、季節ごとの柑橘が中に入った「みっちゃん大福」。

パッケージも自分たちで考えて、高校や地域でのイベントに出店し、販売した。

パッケージも自分たちで考えて、高校や地域でのイベントに出店し、販売した。メディアにも取り上げられ、県内の特産品コンテストでは優秀賞を受賞。東京で出張販売もしたんだそう。

2年目には、海岸の清掃活動で拾った漂着物と、真珠の養殖に使う「ブイ」という直径30cmほどの浮きを使ってアート作品をつくった。

登龍門を表現した作品は、県の公共施設で開催された芸術祭でグランプリを受賞した。

登龍門を表現した作品は、県の公共施設で開催された芸術祭でグランプリを受賞した。また、2016年からは県や内閣府、大学などの公募に対して、生徒が地域活性化のプランを企画し、提出している。

その年のコンテストで実践校に選ばれ、翌2017年はブイアートを発展させるかたちでアートイベントを地域の中で開催した。

今後も継続すべく、地域を発信するアプリの開発や、三崎高校のゆるキャラをLINEスタンプにするなど、新しいプランの実現に向けた計画が進んでいる。

今後も継続すべく、地域を発信するアプリの開発や、三崎高校のゆるキャラをLINEスタンプにするなど、新しいプランの実現に向けた計画が進んでいる。教科書には載っていない実践的な学びだと思う。そして評価が伴っていることに驚いた。

「賞をもらったり、地域の人から『来年もやってね』とか『高校生の活躍を楽しみにしてるよ』と声をかけてもらったり。自分たちのやっていることが地域を元気にすることにつながっているんだと、生徒たちは実感しつつあると思います。少しずつ自主的になってきました」

それまでは、同級生が少ないことも、卒業したら町を出て行くことも当たり前で、地域活性化と言われても無理だろうという空気があった。

それまでは、同級生が少ないことも、卒業したら町を出て行くことも当たり前で、地域活性化と言われても無理だろうという空気があった。「今は、このままだと20年後30年後には自分たちの暮らしている町がなくなってしまうんじゃないかと危機感をもっていて。なんとかするために、自分たちにできることを考えているように思います」

先生自身、学びながら取り組んできたことで、現状を変える必要性を強く感じるようになったそう。

「新しい仕事に挑戦するのは大変なことも多く、重荷に感じたこともありました。でも、生徒や地域の人たちの反応をダイレクトに感じるなかで、迷いながらもやってきたことが間違っていなかったんだなと励みになっていますね」

続いて話を聞かせてもらったのは、羽田智紀先生。

出身は高知県との県境にある愛南町。教員生活は15年目で、これまで部活動を中心にみてきた。昨年から津田先生の仕事を引き継ぎ、高校や地域を盛り上げる活動に取り組んでいる。

出身は高知県との県境にある愛南町。教員生活は15年目で、これまで部活動を中心にみてきた。昨年から津田先生の仕事を引き継ぎ、高校や地域を盛り上げる活動に取り組んでいる。「ギャップはありました。でも、ここで暮している先生や生徒たちが、先のことを考えて真剣に取り組んでいる姿を見て、それまで目先の勝負に勝つことばかりを追っていた自分に気づかされたんです」

先進的な取り組みをしている高校へ研修に行ったときのことを話してくれた。

「伊方町には原発がありますし、南海地震が来る可能性もあります。何が起こるかわからないということを踏まえて、防災に非常に力を入れている大分県・臼杵高校を訪ねました」

臼杵高校では、避難訓練を抜き打ちで行っているという。臨機応変に行動することが求められる。

「もしもゆったりやっているようものなら、教員も生徒も関係なく本気で怒る。訓練だと思っているうちは誰も助からない、それほど命がかかっているんだと伝えているそうで。命を守るということに対する本気度に圧倒されました」

一緒に研修へ行った生徒さんにとっても、それは大きな経験となったよう。

生徒のうちの一人は3年生となった現在、防災をテーマにレポートを書き、AO入試に臨んでいる。

「何か起こったときに、高校生である自分たちが町の人を守る存在にならなきゃいけないと彼は考えたみたいで。夏休みに、自分で実験機材をつくって、津波の実験の様子を動画に撮り、資料にまとめていました」

実はそれまで、校内から選抜されたメンバーだけが参加できる東京研修に落選するという、苦い思いをしてきた。それでも諦めずに何度もチャレンジし、チャンスをつかんでいったそう。

そこまでするなんて、すごいですね。

「すごいなと思いましたよ。波をつくる実験では失敗もしていましたけどね。でも、決して自分から前に出て行くようなタイプではなかった子が、強い意志をもって活動しているのを目にすると、本当に成長しているのを感じます」

地域活性のための取り組みがはじまってから、地域づくりの分野に進学する生徒も徐々に増えてきている。

地域活性のための取り組みがはじまってから、地域づくりの分野に進学する生徒も徐々に増えてきている。進路の選択肢が増えるということは、将来の可能性も広げることになるのかもしれない。

一方で、遠隔地域だからこその課題もある。

たとえば進学を考えていても、大学がたくさんある都市部と比較すると普段の学生の雰囲気や生活の様子を知る機会が限られている。そのため、自分に向いている大学がどこなのか、悩む生徒もいる。

また、様々な事情を抱えた生徒が町内外から来ていて、学力のひらきも大きい。

「来てくれる先生と僕らが協力しながら生徒たちの基礎的な学力をしっかりつけて、勉強することの面白さを教えてあげられるようにすること」

「そのうえで一人ひとりが希望する進路に向かっていくために、学習面や精神的な面で今その子がどんな状態であるのか、情報交換を密にして、生徒に寄り添っていきたいですね」

最後にどんな人に来てほしいか尋ねると、答えてくれたのは津田先生。

最後にどんな人に来てほしいか尋ねると、答えてくれたのは津田先生。「土地柄、地元の生徒の経験値は少ないです。たとえば海外生活をしていたとか、IT関係の仕事をやってきたとか。僕ら教員が伝えられない部分で生徒に刺激を与えてくれるような方が来てくれたら、生徒たちの人間的な幅を広げることになるんじゃないかなと思います」

三崎高校の空き教室を使って公営塾をはじめるということ以外、どう進めていくのか、まだ具体的には決まっていません。

町としても高校としても、正解がないなかで新たに進めていくプロジェクト。さらに、タイムリミットが迫っているという厳しさはあると思う。

でも、すでに三崎高校で芽が出つつある取り組みには可能性を感じる。すでに魅力化が進んでいる他地域の公営塾の先生たちと交流することで、より良い方向に進めていけるかもしれません。

当たり前になっているいまを変えようと、挑戦する人たちが待っています。

当たり前になっているいまを変えようと、挑戦する人たちが待っています。(2017/09/21 取材 後藤響子)