※日本仕事百貨での募集は終了いたしました。再度募集されたときにお知らせをご希望の方は、ページ下部よりご登録ください。

仕事が暮らしに、暮らしが仕事に。片方を豊かにしようとするうちに、もう一方もよくなるような。そんな循環をつくれたら、毎日が楽しくなりそうです。

山梨県・小菅村。多摩川源流に位置するこの小さな村でなら、そんなライフスタイルをつくれそうな気がします。

今回は、この村で観光事業を営む株式会社源(みなもと)で、観光交流事業の企画運営を担う人を募集します。村内外でのツアー企画や情報サイトの運営など、ソフト面から小菅村の活性化に関わる仕事です。

今回は、この村で観光事業を営む株式会社源(みなもと)で、観光交流事業の企画運営を担う人を募集します。村内外でのツアー企画や情報サイトの運営など、ソフト面から小菅村の活性化に関わる仕事です。まずは地域おこし協力隊として赴任し、任期後は源に入社することも視野に入れて、仕事をしてほしいとのこと。

小菅村に根付く暮らしの様子や源の取り組みについて、ぜひ知ってみてください。

新宿から特急かいじに乗って山梨へ。

八王子を過ぎたあたりからぐっと山が近くなり、小旅行に来たような気分になってくる。

1時間ほどで大月駅に到着。ここから車で30分ほどかけて、小菅村へと向かう。

対向車とすれ違うのも一苦労な細い山道や長いトンネルを抜けて、山あいに佇む小菅村の姿が見えてきた。

山の木々は少しずつ紅葉しはじめている。いい季節だなあと、思わず深呼吸。

山の木々は少しずつ紅葉しはじめている。いい季節だなあと、思わず深呼吸。まず向かった先は、村の中心部にある小菅村役場。村長の舩木(ふなき)さんが迎えてくれた。

今回協力隊の人が加わる株式会社源の代表も務める舩木さん。冗談も交えながら話を進めてくれる、気さくな方だ。

源が立ち上がったのは3年前。

源が立ち上がったのは3年前。それぞれ別の事業者が運営していた「道の駅こすげ」、「小菅の湯」という温泉施設、そして自然共生型アウトドアパーク「フォレストアドベンチャー・こすげ」。村の観光の拠点である3施設の経営を一元化しようとつくられた。

これらの施設は隣り合っていて、観光客のほとんどがこの一帯を訪れる。施設間の連携を強化することで、村の観光をより一層盛り上げていくことを目指してきた。

「バラバラだった施設が、3年間でだいぶまとまってきましたよ。お互いにコミュニケーションを取り合って、こまめに情報共有して。小さな村だから、一丸となって頑張っていくのは大事だよね」

「バラバラだった施設が、3年間でだいぶまとまってきましたよ。お互いにコミュニケーションを取り合って、こまめに情報共有して。小さな村だから、一丸となって頑張っていくのは大事だよね」観光交流事業をはじめ、村の産業振興など、地域を元気にするための「村づくり」に幅広く関わる源。

今回募集する人に加わってほしいのは、「事業ディレクション部」という部署。3つの施設や村内のさまざまな事業者と連携して、小菅村の観光全体をディレクションする仕事と言ってもいいかもしれない。

「村に資源はいっぱいあるんです。ただ、それを活用するためのアイデアを持った人材が足りないので、そこに入ってもらいたい。長く生き残る村づくりのためには、若い人たちの力が必要だと思うんです」

「アイデアを持った人材が足りない」と舩木さんは言うけれど、村の自然を体感できるツアーや、自慢の清流で育った川魚やわさびなどの特産品のブランディング、古民家を活用したホテルの運営など、ここ数年で新しい取り組みもどんどんはじまっている。

その結果、小菅村には年間20万人の観光客が訪れるようになった。

「観光客をあと10万人増やす、それが今の目標です。小菅村は日本の縮図なんですよ。高齢化率45%のこの地域をどうにかできたら、日本全体だってきっとどうにかなる。源はその核になるんだという思いでチャレンジしています」

「観光客をあと10万人増やす、それが今の目標です。小菅村は日本の縮図なんですよ。高齢化率45%のこの地域をどうにかできたら、日本全体だってきっとどうにかなる。源はその核になるんだという思いでチャレンジしています」「俺はね、まずやってみろってよく言うの。提案されたことにはあまりダメ出ししないで、直感でいけると思ったら、いけー!って言っちゃうから(笑)。失敗するのは当たり前なので、途中で軌道修正すればいいわけ。想いさえ熱ければ、いつか絶対成功するんです」

パワフルで、柔軟な考えを持つ舩木さん。この人のもとでなら、いろんなチャレンジができそうに思えてくる。

一緒に働くみなさんにも話を聞いてみる。

まずは、事業ディレクション部マネージャーの寺田さん。もともと小菅村の地域おこし協力隊で、任期後に源に入社した。

新しく加わる協力隊にとっては直属の上司であり、ロールモデルになる人だと思う。

「“事業ディレクション”って、何をやっているかわかんないってよく言われるんですよね。簡単に言えば、村の観光交流のつなぎ役かなと思っています」

「“事業ディレクション”って、何をやっているかわかんないってよく言われるんですよね。簡単に言えば、村の観光交流のつなぎ役かなと思っています」村の資源や村内外の人びとなど、小菅村を取りまくいろんな人やもの。それらをつなぐ仕組みや事業をつくり、村の価値をより高めていこうとしている。

つなぎ役って、具体的にはどんな仕事になるんだろう。

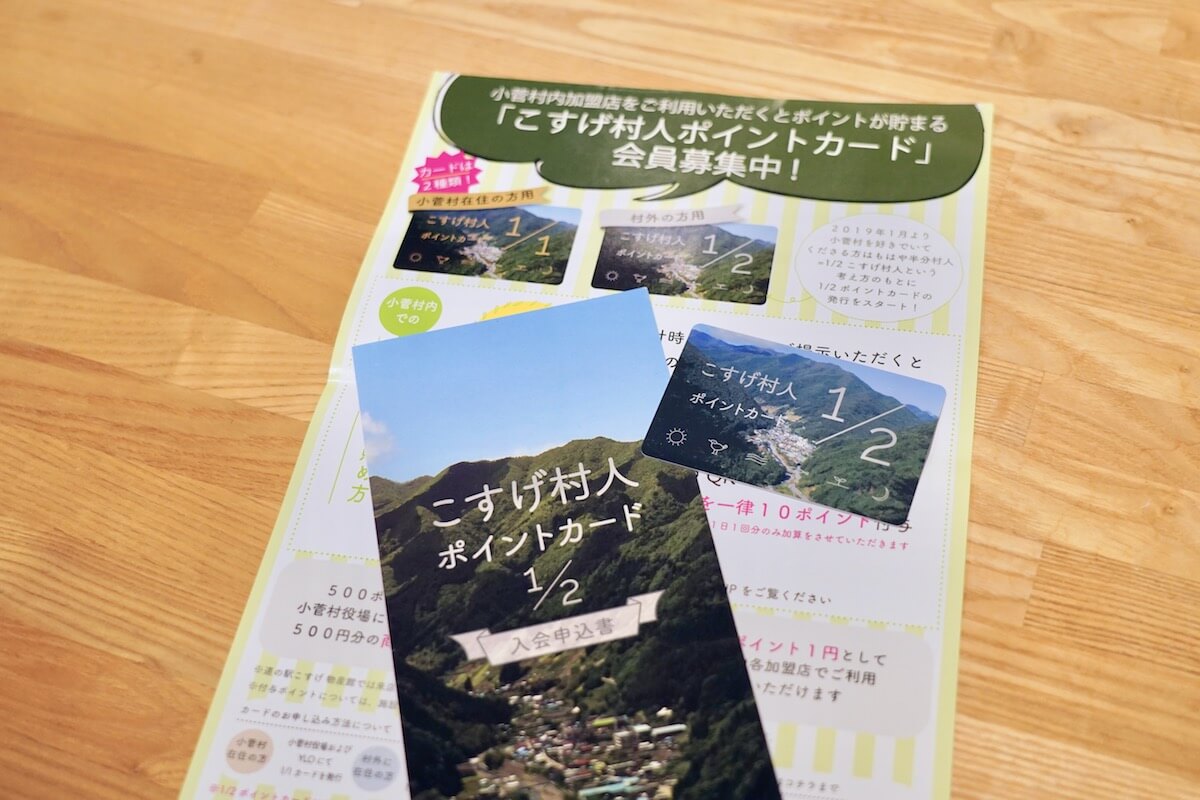

寺田さんは、ひとつの例として「こすげ村人ポイントカード」のことを教えてくれた。

村外の人を1/2村民、村内の人を1/1村民としてカードを発行。村の各施設で提示すると割引が受けられたり、地域行事に参加するとポイントが貯まったりする。

源は村から運営事務局の業務を受託し、カードの発行や問い合わせ対応、キャンペーンの企画などを行っている。登録者は1400人にのぼるそう。

「僕らは『一度村に関わってくれたら、もう半分村民ですよ』という気持ちです。このカードをきっかけに、もっと村を訪れてくれるとか、たまにボランティアで行事を手伝ってくれるとか。そういうつながりが生まれたらうれしいなと思って、つくったものです」

「僕らは『一度村に関わってくれたら、もう半分村民ですよ』という気持ちです。このカードをきっかけに、もっと村を訪れてくれるとか、たまにボランティアで行事を手伝ってくれるとか。そういうつながりが生まれたらうれしいなと思って、つくったものです」ほかにも源は、情報発信サイト「こ、こすげぇー」を立ち上げ、運営している。

子育て世代や協力隊を中心に、小菅村に住む人たちが村民ライターとして記事を執筆。実際に住んでいるからこそわかる、村の魅力やリアルな暮らしの様子を伝えている。

「小菅村の特徴は、まず東京から距離が近いこと。触れて体験できる身近な自然があること、それと村民がフレンドリーで近いこと。“3つの近い”が魅力だと思っているんです」

「小菅村の特徴は、まず東京から距離が近いこと。触れて体験できる身近な自然があること、それと村民がフレンドリーで近いこと。“3つの近い”が魅力だと思っているんです」「そういう場所だからこそ、一度だけ訪れるような観光じゃなくて、“交流”や“関係人口”がキーワードになってくる。長く密に関わってくれる人たちによって成り立つ村だと思っています」

新宿駅から特急と車を乗り継いでおよそ1時間半。たしかに、自然を感じたくなったら気軽に来られる距離だと思う。

頻繁に通えるからこそ、村の人たちとの交流も生まれやすい。実際にフィールドワークで定期的に訪れる大学生や、通い型の移住体験プログラムで滞在する家族連れもいるという。

それらの長所を生かして、村づくりを行っていきたい。

「村外者・村内者をはっきり分けるとか、観光と暮らしを100%切り離すことは小菅村らしくないのかなって。僕たちがその間をつないで、いろんな人が混ざり合う村をつくっていけたらいいなと思うんです」

活動内容は幅広い。カードやWebサイトなど、形になったものが目を惹く一方で、普段の仕事は事務作業や調整ごとがほとんどなのだそう。

活動内容は幅広い。カードやWebサイトなど、形になったものが目を惹く一方で、普段の仕事は事務作業や調整ごとがほとんどなのだそう。「村の人に『こういうことやりたいんですけど…』って相談している時間が長いかな。ポイントカード導入のときなんか、いろんなところにお願いに行って大変でした」

スポットライトの当たる面白い取り組みも、きっと寺田さんたちが裏で支えているから、うまくまわっていくんでしょうね。

「地道事業部とも呼ばれるくらい(笑)。見えない仕組みづくりからやる仕事だから、やりたいことだけできればいいっていう考えだと難しい。不慣れでもいいから、最初から最後まで関わってみようと思える人が向いているのかなと思います」

協力隊の任期後は、源の社員になることも視野に入れて働いてほしいとのこと。

3年かけて何かを見つけたいというよりは、3年間で仕事と暮らしの基盤をつくりたい、というような志を持った人のほうがいいのかもしれない。

最後に話を聞いた福田さんは、まさにそんなふうに活動をしている人だと思う。

協力隊2年目で、事業ディレクション部に所属している。これから入る人の一番身近な先輩となる方。

出身は群馬県。以前は、都内にある有機野菜の宅配事業を行う会社で働いていた。学生時代に関わっていたNPOの活動で、小菅村には何度も訪れたことがあったという。

出身は群馬県。以前は、都内にある有機野菜の宅配事業を行う会社で働いていた。学生時代に関わっていたNPOの活動で、小菅村には何度も訪れたことがあったという。もともと知り合いだった寺田さんに誘われ、協力隊に。

「ちょうどこの部署が立ち上がるって話を聞いて。小菅にも仕事があるんだっていうのが、最初に感じた率直な思いでした」

「社会人になってあらためて小菅を訪れて、すごく居心地がいいなって思ったんです。自分の暮らしにしっかり目を向けたいという思いで前職も選んだんですけど、もしかしたら自分には小菅の暮らしのほうが合っているのかもって。直感ですけどね」

今は、大家のおばあさんと移住者2名が住む集合住宅で暮らしている。

普段の生活は別々ではあるものの、たまにみんなで縁側に集まったり、立ち話をしたりできる温かい環境が気に入っているのだそう。

「心地よい暮らしのリズムがつくれているなと思います。まあ、仕事で疲れているときでも、夜7時から11時まで地区のお祭りの練習があるとか、田舎ならではの大変さもありますけどね(笑)」

「これからは本格的に畑をやってみたり、干し柿をつくってみたり、村に根づいてきた暮らしを教えてもらって、自分も体現できるようになれたらいいなあと思います」

この村の時間のなかで、自分らしい暮らしを営んでいる福田さん。

この村の時間のなかで、自分らしい暮らしを営んでいる福田さん。仕事ではどんなことを任されていますか?

「メインは『こ、こすげぇー』の運営ですね。村のライターさんたちと連絡をとったり、サイトの管理をしたり。あとはSNSの運用や、ツアーの企画・運営にも関わっています」

村を訪れる人たち向けに、村内の自然をめぐるツアーの企画や運営も行っている。そのほかにも、村民向けの事業もあるという。

「小菅むらびといきいきツアーという企画です。なかなか外に出られない村のお年寄り向けのバスツアーで、今年の夏はみんなで山中湖に行きました」

参加者を募集していると、「あと何人必要なの? 私の友だちを誘おうか?」と声をかけてくれる人がいたり、毎回参加してくれるおばあちゃんがツアーの最後に「よく頑張ったねえ」と声をかけてくれたり。

参加者を募集していると、「あと何人必要なの? 私の友だちを誘おうか?」と声をかけてくれる人がいたり、毎回参加してくれるおばあちゃんがツアーの最後に「よく頑張ったねえ」と声をかけてくれたり。村の人たちと一緒に企画をつくっていく感覚があるという。

「この仕事は、村のいろんな人と関われるんですよね。過去の参加者さんと村で偶然会って、ツアーの思い出話で盛り上がることもあるし、SNS用の写真撮影で村をまわっていると、事業者さんとも知り合いになれるし」

「仕事を通じて暮らしも豊かになっていくのが、いいところだなあと思っています」

自分が企画した仕事で、近所に住む人たちが喜んでくれる。村に多くの人が来てくれることで、地域の施設や行事が賑わっていく。

自分の仕事がどんなふうに実を結ぶのか、日々の暮らしのなかで体感しやすい環境だと思います。

村をもっと魅力的にしていく。そのためにもまずは自分が、小菅村の良さをたくさん見つけることからはじまる仕事かもしれません。

小菅村では、ほかの職種でも地域おこし協力隊を募集しています。自分らしい暮らしと仕事のスタイルを、ぜひ見つけてみてください。

(2019/11/14取材 増田早紀)